本期翻译的是英国学者Bruno Leipold关于其著作《公民马克思》的分享。标题大体上是标题党,但也不好说。

这本书的英文版是2024年出版的,暂时没有官方中译本。不过我对这个话题比较感兴趣,所以就找了一个作者本人的分享来翻译。

说明一下,本文并非逐字翻译稿,大家如果对原分享感兴趣,可以自己去合适的平台看。

以下正文:

各位晚上好,感谢大家来听我的分享。接下来半小时左右,我会围绕我最近撰写的一本书展开。我要介绍的这本书名为《公民马克思:共和主义与马克思社会政治思想的形成》(Citizen Marx: Republicanism and the Formation of Marx's Social and Political Thought),它将于今年 11 月正式出版。这本书的写作耗时很久,最初源于我的博士论文,围绕这个主题的研究,我已经持续了近十年。如今终于看到它即将问世的一天,我感到如释重负。不知道大家有没有过类似的经历 —— 有些长期项目总让人觉得“永远完不成”,所以现在能让它落地,我真的非常开心。

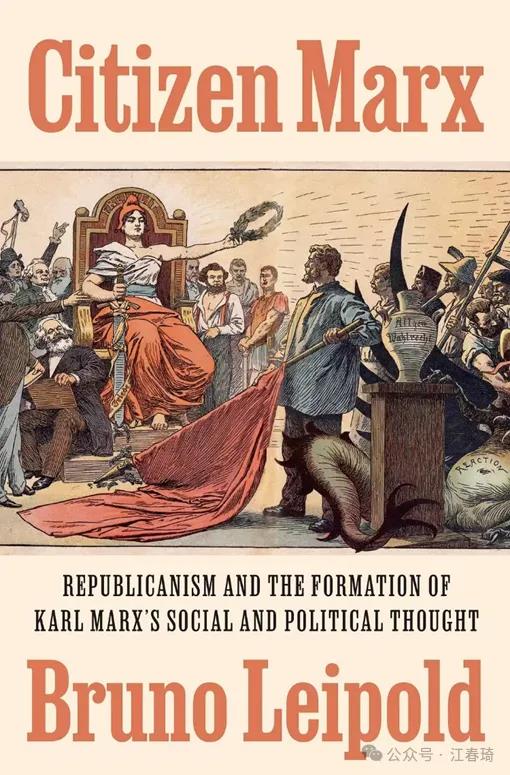

先说这本书的封面,讲讲我为什么选择这张意象:

大家仔细看会发现,左侧下方坐着的人物是马克思。这是一幅 19 世纪末的漫画,出自德国社会民主党(SPD),描绘的是社会民主党在 1890 年选举中获胜的场景。画面中央是一名工人,正接受 “自由女神” 的祝贺 —— 女神的形象带有鲜明的共和主义风格,头戴法国大革命时期的 “自由帽”。背景中还能看到多位共和主义历史人物,比如 1848 年革命中的罗伯特·布卢姆(Robert Blum)、罗马共和国时期的格拉古兄弟(Gracchi brothers)。

这幅画的核心意象是 “共和主义传统为社会主义工人加冕”,这恰好契合了我这本书的核心主题。另外,大家可以看到右侧有 “Allgemeine Wahlrecht”(德语 “普选权”)的字样,它也体现了工人阶级如何运用新获得的民主权利,击败背景中隐约可见的 “反动恶龙”。以上就是关于封面意象的简单介绍。

接下来我们再谈谈书名—— 为什么要叫《公民马克思》?这需要稍微解释一下。

在 19 世纪,“公民”(citizen)是所有激进分子的共同称谓,这一传统源自法国大革命。他们用 “公民” 替代贵族头衔,比如不用 “勋爵”、“国王”,而是称 “某某公民”,像 “温莎公民” 而非 “温莎女王”。社会主义者也沿用这一称谓,直到19世纪末,“公民”才逐渐被“同志”取代。

马克思一生都在使用“公民”这一身份标识:他在信件署名中会写“公民马克思”,称呼他人时也用“公民”。这一称谓承载了共和主义与社会主义之间的历史关联。这里有一个例子 ——1850 年出版的《共产党宣言》首个英译本,比德文原版晚两年,刊登在伦敦的《红色共和党人》(The Red Republican)报纸上。译本中,马克思和恩格斯被介绍为 “公民卡尔·马克思”(Citizen Charles Marx)与 “公民弗里德里希·恩格斯”(Citizen Frederick Engels),可见“公民”在当时是一种普遍且正式的称谓。

《红色共和党人》是一份很有意思的报纸,属于激进的宪章派刊物。它之所以叫“红色共和党人”,是因为它试图融合共和主义与社会主义两大传统 —— 这是19世纪中期出现的新趋势,而马克思和恩格斯正是这一趋势的参与者。之后我会再详细说明这种 “融合” 的具体含义。

需要补充的是,这个首个英译本与如今大家熟知的版本不同 —— 我们熟悉的译本是 30 年后才出现的,因此在表述上有很多差异。这个早期译本有不少有趣的用词选择,比如将 “小资产阶级”(petty bourgeois)译为 “小市民阶层”,我个人觉得这个译法很生动。

该译本的译者是海伦·麦克法兰(Helen McFarland),她是早期苏格兰女权主义社会主义者,本身也是一位极具研究价值的人物。可惜的是,这个译本如今只因一个细节被人记住 —— 它的开篇译文非常特别。德文原版是 “一个幽灵,共产主义的幽灵,在欧洲游荡”,而这个英译本译为 “一个可怕的妖怪,在欧洲四处游荡”。目前尚不清楚她为何选择 “妖怪” 来翻译德文的 “幽灵”(Gespenst),但这个特别的开篇确实在一定程度上掩盖了译本本身的价值。以上就是 “公民马克思” 这个书名的由来。

马克思与共和主义

接下来谈谈本书的核心论点。我想强调的最关键一点是:若要准确理解马克思的思想,必须认识到共和主义在其中的重要性与核心地位。

要理解这一点,可以先回顾马克思思想的 “思想来源”。列宁在 1913 年左右提出过一个极具影响力的观点:马克思的思想源于三大传统,并对其进行了综合 —— 一是德国古典哲学,二是法国社会主义,三是英国政治经济学。列宁认为,理解这三大传统的综合,就能把握马克思思想的核心。

但这个“三元论”存在诸多问题。比如,所谓“英国政治经济学”,实际上更多是“苏格兰政治经济学”(如亚当·斯密、大卫·李嘉图),这是 19 世纪将“英格兰”与“不列颠”混淆的典型现象;再比如,它忽略了英国社会主义对马克思的影响,仅强调法国社会主义,这也有失偏颇。

而在我看来,从本书的研究视角出发,“三元论”最大的问题在于:它遗漏了另一个对马克思思想至关重要的思想来源 —— 欧洲共和主义。本书的核心目标就是证明:共和主义是马克思思想中被忽视的重要来源,只有理解这一来源,才能更全面地把握马克思的思想。

需要说明的是,我所说的“影响”并非“全盘接受”—— 它既包括“主动影响”(马克思从共和主义中汲取的思想资源),也包括“被动影响”(马克思对共和主义的批判与反思)。毕竟在当时,共和主义是与马克思竞争的政治运动,因此它既是马克思的灵感来源,也是他需要回应的思想对手。这正是本书试图论证的核心。

19 世纪的共和主义

或许有必要先明确 “共和主义” 的含义。“共和主义” 这个术语的问题在于:如今的含义与 19 世纪及之前的含义虽有关联,但存在显著差异。

现在提到 “共和主义”,人们可能会想到美国的共和党、爱尔兰独立运动,或是英国的“反君主制”主张。这些含义与历史上的共和主义相关,但并未完全涵盖其内涵,也不完全一致。

要理解 19世纪马克思所处时代的共和主义,可以从 “政治意识形态光谱” 入手。如今我们谈论现代政治格局,常会提到三大主流意识形态:社会主义、自由主义、保守主义。但在 19 世纪,“左翼”的代表并非社会主义,而是共和主义 —— 这一点从一幅 1850 年左右的德国漫画中就能看出:

画面左侧是“激进共和主义者”,中间是 “自由立宪主义者”,右侧是 “保守绝对君主制拥护者”。这三大派系是当时的主流政治力量,直到社会主义兴起后,才逐渐取代并整合了共和主义在左翼的位置。

进一步区分这三大派系,可以从“他们追求的政治体制”入手:

右翼保守派:主张维持 “绝对君主制”,比如当时的俄国、普鲁士—— 国王拥有绝对权力,没有民选议会,仅存封建式的代表制度,公民权利极其有限(甚至没有)。

左翼共和派:主张建立“民主共和国”,要求实现“成年男性普选权”、设立民选议会、保障全体公民的完整公民权利。

中道自由派:主张“君主立宪制”,是保守派与共和派之间的妥协 —— 保留国王,但国王仅为象征性元首,权力受法律约束;设立民选议会,但议会选举采用 “财产资格选举权”—— 即只有拥有一定财产的人才能投票,本质上是排除工人阶级参与政治。

这一点是理解19 世纪政治格局的关键:当时的自由主义并非“民主传统”(这一属性是 19 世纪后期才逐渐形成的),而共和主义与自由主义的核心分歧,正在于是否承认工人阶级的政治权利。

“无支配”的自由

共和主义之所以成为当代政治理论的重要议题,一个关键原因是:从共和主义传统中,学者们重新发掘出一种独特的 “自由观”—— 即 “作为无支配的自由”(liberty as non-domination),这与当下主流的自由观不同。

当下主流的自由观(比如新自由主义语境下的自由观)是 “作为无干涉的自由”(liberty as non-interference):认为“自由”就是“没有人干涉你”,是一种相对简单的定义。但共和主义反对这一观点,认为“自由”的核心在于“是否被支配”——“支配”是比 “干涉”更宽泛的概念。

举例来说,“支配关系” 包括:奴隶主与奴隶、雇主与雇员、债权人与债务人、丈夫与妻子(在传统父权制下)。这些关系的核心是 “一方对另一方拥有任意权力”—— 即使这种权力从未被实际使用(比如奴隶主从未压迫某个奴隶),但 “拥有任意权力” 本身就构成了 “支配”。因此,共和主义的自由观关注的是 “是否存在这种潜在的任意权力”,而非 “是否实际受到干涉”。

19 世纪的共和主义者普遍持有这种自由观。比如,法国重要共和主义者费利西泰·拉默内(Félicité de Lamennais)曾定义:“个人自由,或‘按自身意志生活与行动的权利’,本质上意味着‘不存在任何能对你的自由施加任意限制的意志或权力’;换句话说,它意味着‘社会每个成员都参与制定治理社会的法律’。”

这里体现了共和主义自由观的核心:要实现自由,就必须“民主参与治理”—— 否则,你将受制于国王、贵族、官僚的任意权力。只有在民主政体中,你能参与控制治理自己的权力,才算真正拥有自由。

再举一个例子:19 世纪中期英国共和主义者威廉·詹姆斯·林顿(William James Linton)撰写的《英格兰共和国》(The English Republic)。书中右侧展示了他设计的 “英格兰共和国国旗”,采用蓝、白、绿三色,风格简洁而宁静。这也体现了当时共和主义思想在英国的传播。

以上就是共和主义的核心内涵,也是理解马克思思想的重要背景。接下来,我很乐意在提问环节进一步解答相关问题。

马克思与共和主义

明确了共和主义的内涵后,接下来要具体说明:共和主义如何影响马克思的思想?我在书中提出,马克思与共和主义的关系可分为三个主要阶段。

第一阶段:早期作为共和主义者的马克思

马克思早年进入公共领域时,身份是 “共和主义者”,主张建立 “公民广泛参与的民主共和国”。

需要注意的是,马克思最初的职业并非学者 —— 由于普鲁士政权打压“青年黑格尔派”,他无法进入学术界,于是转向新闻行业,这是他的第一个公开身份。

他加入了《莱茵报》(Rheinische Zeitung),撰写了一系列重要文章,后来还担任编辑。当时的舆论环境极其严苛:报纸实行“预审制度”—— 每天晚上必须将所有稿件提交给审查官,审查通过才能发表,而非发表后再追责。在这种限制下,马克思仍设法捍卫了一些激进理念,并批判普鲁士政权。

这一时期马克思的核心主张包括:

捍卫新闻自由:他发表的第一篇文章就是关于新闻自由的。他批判当时的书报检查制度是“完全任意的”—— 审查官仅凭个人意愿决定稿件是否能发表;而理想的新闻自由应是“由法律规范的”,他在早期著作中大力捍卫“法治”。

法治与自由的关系:马克思提出 “我不认为‘人’能成为法律的保障,相反,法律必须成为‘人’的保障。即使是最优秀的立法者,也不能凌驾于自己制定的法律之上。”他认为,“书报检查制度”与“真正的新闻法”的区别,本质上是“任意性”与“自由”的区别。

法律的民主属性:马克思强调,法律本身不会剥夺自由(这与新自由主义“法律限制自由”的观点不同)—— 关键在于法律是否“非任意”。而“非任意的法律”必须是“民主制定的法律”,即“法律是人民意志的自觉表达,源于人民、由人民创造”。在他看来,“法典是人民的自由圣经”。

对“代表制” 的理解:马克思此时主张的民主,既非 “直接民主”,也非如今的“代议制民主”,而是一种“对代表有严格控制的中间模式”—— 这种模式在当下的民主研究中常被忽视。他曾描述理想的政治图景:“将国家神秘的‘祭司属性’,转变为普通人可触及、可拥有的清晰实体,让国家成为公民的血肉。”

由于审查制度的限制,马克思无法更详细地展开这些观点,但在他对黑格尔的批判(即《黑格尔法哲学批判》-编者注)中,他进一步阐述了激进共和主义立场:黑格尔为“君主制”辩护,马克思则批判其 “主权观混乱”,主张“人民是唯一合法的权力来源”;黑格尔支持“上院由贵族组成、下院采用财产选举权”的制度,马克思则批判 “将立法权赋予特定阶层” 的不合理性,主张 “所有公民都应成为国家的积极参与者”;黑格尔认为“官僚机构是中立的公共利益维护者”,马克思则指出 “官僚机构维护的是自身利益”,主张“由公民亲自参与国家公共管理”——即 “当‘普遍等级’真正变得‘普遍’时,它必须是每个公民的等级”。

第二阶段:转向共产主义后的整合与批判

1843-1844年,马克思从共和主义者转向共产主义者。这一阶段是本书的核心,我试图论证:这一转变既是对共和主义思想的 “整合”,也是对其的 “批判”。可以从 “政治” 与 “社会” 两个维度来分析。

首先是政治维度,马克思把共和主义的“民主共和国”主张整合进了社会主义。我们首先需要纠正一个常见误解:马克思并非 “第一个社会主义者”—— 社会主义在马克思登上历史舞台前,已存在至少30年,当时已有关于社会主义的具体形态、政治策略的长期讨论。马克思是进入了一个 “已有的讨论场域”。

早期社会主义的一个重要特征是“反政治性”—— 这种“反政治”并非简单的“重视社会改革、轻视政治改革”,而是更极端的“拒绝参与任何政治活动”:他们认为“社会苦难的根源远深于政治制度缺陷”,因此“任何政治制度都无法消除社会弊病”。

比如,早期社会主义者赫尔曼·齐格勒(Hermann Ziegler,马克思和恩格斯曾回应过他)曾说:“共和国会偿还我们的债务吗?会赎回我们抵押的物品吗?会给我们衣服和食物吗?不会。我们社会苦难的根源,比有缺陷的国家制度更深,因此没有任何政治制度能消除它们。”

这种“反政治”思想影响了大量早期社会主义者,包括“空想社会主义者”(如罗伯特·欧文、夏尔·傅立叶)—— 他们主张在“美洲荒野”(虽称 “荒野”,实则并非真正的无人区)建立共产主义社区,认为 “退出社会、退出政治,通过社区范例就能和平改造世界”。

而马克思和恩格斯在1848年革命前夕成为共产主义者时,最关键的行动就是“坚决反对这种共产主义反政治倾向”—— 甚至在马克思成为共产主义者之前,他就已批判过“激进社会主义者忽视政治问题”的倾向,他曾说:“批判者不仅可以、而且必须关注这些政治问题,而激进社会主义者却认为这些问题完全不值得关注。”

这种立场被马克思带入共产主义思想中,并成为 1848 年前他与恩格斯构建的共产主义理论的核心:“民主共和国是实现共产主义的必要前提”—— 必须通过革命建立民主共和国,之后才能进一步讨论共产主义革命。这一主张并非理所当然,他们需要与其他反对这一策略的社会主义流派斗争。

《共产党宣言》的核心政治主张就是“工人阶级革命的第一步是争取民主”—— 而《宣言》所属的组织(“共产主义者同盟”)在马克思、恩格斯加入前,并未明确这一立场,是他们推动组织接受了这一策略。同时,《宣言》也批判了“拒绝一切政治行动(尤其是革命行动)的社会主义流派”。

需要补充的是,这一阶段马克思对“民主共和国”的理解仍相对“单薄”—— 早期关于 “广泛政治参与”、“公民参与公共管理”、“严格控制代表”的激进主张,在这一时期的著作中并未充分体现。也就是说,他整合了共和主义的“政治必要性”,但尚未完全整合其 “激进民主内涵”。

其次是社会维度,这方便他把对政治支配的批判拓展为对社会支配的批判。前文提到,马克思早期(共和主义阶段)用 “共和主义自由观”(反对专断权力)批判普鲁士政权的“政治支配”;而在转向共产主义后,他将这种批判延伸到了“社会领域”—— 这一点在《资本论》中体现得尤为明显。

马克思在《资本论》中写道:“在工厂法中,资本家以‘私人立法者’的身份,对工人行使专制权力,这种权力既没有资产阶级推崇的‘三权分立’,也没有更受推崇的‘代议制’。”

他的核心批判是:19 世纪的自由主义者(甚至保守主义者)都认为 “封建君主制的专制权力”不可接受,但他们却对“工厂中的专制权力”视而不见—— 雇主在工厂中可任意支配工人,工人受制于雇主的任意权力,本质上是“不自由”的。

马克思紧接着引用了恩格斯的论述,进一步强化这一观点:“资产阶级将无产阶级束缚的‘奴隶制’,在工厂制度中体现得最为明显。在这里,法律上和事实上的一切自由都消失了。在工厂内部,雇主是绝对的立法者,他可任意制定、修改、补充工厂规则。”

这正是马克思对共和主义思想的 “社会维度整合”——将“反对政治支配”的共和主义主张,扩展为“反对社会支配”的社会主义批判。

但同时,马克思也对共和主义进行了“社会维度的批判”:共和主义主张“普遍化财产权” 以应对资本主义,而马克思和恩格斯则主张“废除财产权,实现普遍公有制”。

第三阶段:巴黎公社

本书的最后一部分(篇幅最短但至关重要),讨论了马克思在“巴黎公社”后的思想转变。1871 年的巴黎公社 —— 工人阶级短暂控制巴黎约两个月的起义 —— 对马克思的政治思想产生了巨大影响,让他重新思考“实现社会主义所需的政治结构”。

此前,马克思认为“民主共和国”(类似当下的制度,包含普选权、代议制、公民权利)是斗争目标;但巴黎公社让他意识到,需要一种“更激进的民主”—— 即他所说的“社会共和国”(social republic)。这种“社会共和国”有两个核心特征:

对代表的严格控制:代表需通过 “频繁选举”(如宪章运动主张的年度选举)产生;公民拥有“罢免权”(无需等到任期结束,可随时罢免代表);代表需接受“委托命令权”(imperative mandate)—— 即需严格执行选民的明确指令。马克思对此描述道:“普选权不再是每三六年决定‘哪个统治阶级成员来代表人民在议会中发言’,而是真正为人民服务。”

对公共行政的大众控制:将国家行政机构置于 “立法监督” 之下;大量行政职位通过选举产生;所有行政官员的薪酬“与工人工资相当”。马克思认为,这能“将‘人民的主人’转变为‘可随时罢免的仆人’,将‘虚假的责任’转变为‘在公众持续监督下的真实责任’”。

我认为,这标志着马克思对早期共和主义思想的 “全面整合”—— 将早期共和主义的激进民主主张,与共产主义目标结合,形成了 “共和主义与社会主义的全面综合”。

为什么要关注马克思与共和主义的关系?

接下来,我想简要谈谈这项历史研究的当代价值 —— 希望能为当下的社会主义者提供两点启示。

首先是马克思与“自由”这个概念的关系。有一种常见误解:“马克思是自由的敌人”、“社会主义与自由对立”。当然,我们都知道这是错误的,但我想强调的是:社会主义者应比以往更充分地拥抱“自由”这一价值。

有时,社会主义被简化为“平等”或“共同体”的价值 —— 这些固然是社会主义的重要内涵,但“自由”才是马克思思想的核心价值(尤其是19 世纪的社会主义传统)。而“共和主义的自由观”(反对任意权力),恰好为社会主义提供了批判工具:既可以批判“政治支配”(如国家权力的滥用),也可以批判 “社会支配”(如资本家的权力、市场的任意性)。这种自由观能帮助社会主义者 “从自由主义和保守主义手中夺回‘自由’的话语权”,使其成为社会主义的核心价值之一。

其次是马克思与民主的关系。马克思批判资本主义导致“支配”与“不自由”,同时在晚年强调:克服这种“不自由”需要“激进的民主政治制度”—— 这是社会主义转型的关键洞见。

需要明确的是,马克思所说的“民主”并非当下的“民主”。有充分的历史研究表明:当下被称为“民主”的政体,其建立者最初并不认为自己在“建立民主”,甚至明确反对 “民主”(如美国联邦党人)。而马克思主张的是“真正的民主”—— 公民能实际控制政府与行政机构,这才是社会主义转型的核心支撑。

简言之,马克思的思想核心是“政治与社会的联动”——只有通过激进的民主政治制度,才能实现社会主义的社会转型。

如何理解马克思的“国家消亡论”?

首先需要澄清:“国家消亡”(或 “政治消亡”)并非马克思提出的术语,而是通过一系列翻译(有一段有趣的翻译史,书中注释有详细说明)与马克思关联起来的。

“未来共产主义社会中政治将消失、国家将消亡”的观点,并非马克思和恩格斯首创 —— 在他们之前,已有社会主义者提出类似想法。但需要明确的是,“国家消亡”绝非共和主义的主张 —— 共和主义的核心是“政治的重要性”,与“无政治社会”的理念完全对立,不过这种“反政治”的遗产确实存在于社会主义传统中。

通常认为马克思“完全认同国家消亡论”,但我在书中试图论证:马克思的立场更复杂。他并非认为 “政治必然消亡”(这与“国家是否消亡”是两个问题 —— 我们可以有比“国家”更宽泛的“政治”概念),而是反对“对未来社会进行细节规划”。

我们知道,马克思是“反乌托邦”的思想家,他认为“花费时间设计未来社会的蓝图是徒劳的”。我认同这一观点的部分合理性,但也认为:若过度强调“未来社会的无政治性”,可能会影响我们对“当下转型策略”的思考—— 即使“无政治社会”是遥远的未来图景,这种理念也可能对社会主义的政治思考造成误导。

因此,我认为马克思和恩格斯确实在一定程度上认同“国家消亡论”,但远没有人们通常认为的那么彻底;同时,这种“反政治”的未来观是有问题的,也给社会主义政治思想带来了困扰。

参考文献:

Leipold, B.(2024). Bruno Leipold introduces his book 'Citizen Marx'. Why Marx?(youtube channel)

「 支持乌有之乡!」

您的打赏将用于网站日常运行与维护。

帮助我们办好网站,宣传红色文化!

欢迎扫描下方二维码,订阅乌有之乡网刊微信公众号