编者按

此文是Kathleen Thelen教授 2019年的美国政治学会主席就任演讲,在两个方面很有意思,一是美国劳工和生产关系的变迁,二是探讨企业内民主的可能性。当前对于美国制造业回流的讨论触动了很多神经,这自然牵扯到很多方面,但目前的讨论似乎很少触及美国的劳动者。他们是缺乏技能吗?他们是「懒惰」吗?他们的历史成因为何呢?西伦教授的这篇讲稿从比较政治经济学的角度揭示了在就业数据之下的美国劳动者现状,尤其是社会的底层。判断留给各位读者。读者也可参阅本公号第158期,209期和458期。原文请参阅:https://www.cambridge.org/core/journals/perspectives-on-politics/article/american-precariat-us-capitalism-in-comparative-perspective/13BFEA02B83DBBD792D05107A9149D2D

本演讲将「零工」工作(“gig”work)的兴起置于一种长期趋势的背景下——一种长期看来趋向于愈发不稳定的就业形式。本文探讨了推动这些发展的力量,并讨论了它们在个人层面和国家层面带来的难题。通过把美国置于一个比较视野中,本文识别出一些使不稳定问题恶化,并加剧其对美国政治经济影响的结构性因素。[1]

这次演讲与我在几个研究项目中的工作相交叉,我要特别感谢我的合作者们:萨比尔·拉赫曼(Sabeel Rahman)、安德烈亚斯·维德曼(Andreas Wiedemann)、布鲁诺·帕利耶(Bruno Palier)和佩珀·卡尔佩珀(Pepper Culpepper)。我也要感谢一群研究美国的学者(Americanists),他们之前与我合作过,或一起教过书。我从他们那里学到了很多关于美国政治的知识。他们有:西达·斯考切波(Theda Skocpol)、德文·考希(Devin Caughey)、雅各布·哈克(Jacob Hacker),特别是亚历山大·赫特尔-费尔南德斯(Alexander Hertel-Fernandez)和保罗·皮尔森(Paul Pierson)。许多同事对本文的早期版本提供了宝贵的意见,包括凯特·安德里亚斯、劳拉·布奇、卡罗琳·德拉波特、维尔纳·艾希霍斯特、丹·高尔文、安东·海梅里克、亚历山大·赫特尔-费尔南德斯、马丁·霍普纳、克里斯·豪威尔、克里斯蒂安·易卜生、杰夫·艾萨克、艾伦·雅各布斯、德斯蒙德·金、玛格丽特·莱维、布鲁诺·帕利尔、保罗·皮尔森和布里申·罗杰斯。我也要感谢伊丽莎白·德凯泽(Elizabeth Dekeyser),她提供了专业的研究协助;还有卢卡斯·沃尔特斯(Lukas Wolters)帮助准备提交的手稿。

凯瑟琳·西伦(Kathleen Thelen kthelen@mit.edu)是美国政治科学学会的第114任主席。她是麻省理工学院政治学福特讲席教授,著有大量关于富裕民主国家劳工政治经济学的书籍和文章,包括《制度是如何演化的》(剑桥大学出版社,2004年[中译本上海人民出版社2010年]),《自由化的多样性与社会团结的新政治》(剑桥大学出版社,2014年,获得了巴林顿·摩尔图书奖)。目前主要研究比较视角下的美国政治经济学。

今年会议的主题是「民主及其不满」。我想通过阐明我自己对民主制度特点的理解为这场对话做出一点贡献。我认为这些特点没有得到政治科学家应给的关注。我是一名研究发达民主国家比较政治经济学的学生,在我看来,我们围绕政治学子领域划清界限的方式造成了许多损失,其中更令人遗憾的损失之一是似乎将对美国国内的政治经济学研究置于次要地位,对此我指对美国资本主义的分析。

至少在我的职业生涯中,这个议题大多数时候从比较政治经济学和美国政治研究的缝隙之间漏过。像我这样研究发达民主国家政治经济的学者往往把重点放在欧洲。出于规范性原因,我们中的许多人都被吸引去研究瑞典和挪威等地的资本主义制度。这些国家也存在自己的问题,但我们仍然可以指出一些可能性以找到办法,将成功的经济表现与相对较高的经济平等水平相协调。[2]

研究美国的学者给我们提供了重要的见解,尤其是对美国政治的行为基础的见解,他们关注的是公众舆论和投票行为。然而美国学者极少将美国与其他国家进行比较。[3] 更重要的是,对其他富裕民主国家的比较政治经济学而言极其重要的许多研究问题和行动者——工会、财政、商业组织、工资、工作时间、技能、教育和培训——在美国政治的主流研究中根本没有出现。

与此同时,我们确实有一些关于美国极端不平等的重要研究,例如超级富豪对公共政策的影响,有钱的利益集团在美国政治中的作用,以及有组织商业团体的政治策略。[4]然而,我今天的重点有所不同。我不打算关注极端的不平等,而是关注「正常」的、被当作理所当然的市场运作,特别是位于收入分布底端的劳动力市场。我今天想做的是,通过将美国置于一个更广泛的比较环境中,探索我们可以从美式资本主义中学到到什么,进而了解美国民主。

我从一个我们最近经常听到的趋势开始,即所谓「零工」经济的出现。这个词来自娱乐业,那里的音乐家很少有稳定的工作,他们通过一次性的、临时性的演出获得报酬。与此同时,零工经济这个词现在指的是一种现象:工人们不再按通常方式受雇(依照某种正常的雇佣合同),而是根据完成的单独任务获得一次性报酬,比如递送食物、开顺风车、帮你遛狗。

即使你不熟悉这个特殊的词,你很快将可能听到——而且很可能使用过——由新的零工经济提供的一些服务。毫无疑问,你们很多人的手机上都有优步或Lyft应用,我想你们中的一些人也曾和家人通过Airbnb(爱彼迎)订房度假。我确信我的许多同事和研究生通过亚马逊的Mechanical Turk(AMT)进行问卷调查——这是一个数字计件工作的在线市场,「特克族」(Turkers)可以在这里找到一项项有趣的任务(比如填写你的调查),然后赚钱。

如果你使用过这些服务中的任何一种,你就会知道,零工经济对消费者来说是件好事。用户在他们需要的时候根据需求量身定制一项服务——而且这通常很便宜,因为提供服务的工作者只根据他们执行的任务获取报酬。零工对劳动者来说也是一件好事,至少对某些人来说如此。例如,如果你有高度受市场追捧的技能(比方说,软件工程或网页设计),这种自由职业可以带来非常多的自由;突然间,你可以随心所欲地安排时间了。这对有孩子的父母来说也很好,尤其是女性,她们通常承担着照顾孩子的主要责任。对她们来说,现在即使在家里也可以灵活地工作。[5]所以这里存在「自主权」甚至「个人赋权」的可能性。

然而事实证明,对于每一位受益于这种新型工作所提供的灵活性的人而言,也同样有一些人由于缺乏替代选项或需要弥补其他工作不充足的收入,从而被迫干起这些活计。皮尤研究中心(Pew Research Center)最近的数据显示,在过去一年通过这些数字劳动力平台赚钱的美国人中,超过一半(56%)的人表示,这些收入对勉强维持生计是「必要的」或「重要的」。[6]事实证明,对于那些以零工方式依赖这些平台的人来说,赚钱并不那么容易。例如,美国「特克族」的时薪中位数为4.65美元,远低于联邦最低工资标准。[7]问题不只是低工资;问题还在于许多平台公司能够利用法律的模糊性来逃避与其他就业形式关联的义务。因此,大多数零工工人被认为是独立承包商(independent contractors),这意味着他们没有任何与常规工作相关的权利或福利——没有最低工资规定,没有加班规定,没有失业保险,如果他们在工作中受伤,也没有工人补偿。在所有这些方面,他们都独自承担。[8]

在这次演讲中,我想把这种零工工作的兴起放在一个更长期、更普遍现象的背景下,即法国社会学家罗伯特·卡斯特(Robert Castel)所说「新的不稳定无产者」(new precariat)的兴起。[9]我和卡斯特一样,将不稳定无产者定义为来自工作的日益碎片化和标准雇佣关系的破裂(a growing fragmentation of work and the breakdown of the standard employment relationship,)。我所说的标准雇佣关系指的是稳定、长期的雇佣合同,其中包括福利,并且合同规定了有规律、可预期的工作时间。正如卡斯特所指出的,不稳定性的问题不仅与「不稳定的边缘」(precarious periphery)有关,还与更普遍的「稳定[核心]的去稳定化」(destabilization of the stable)有关[10]这是一种在所有发达工业国家都很常见的趋势,随着越来越多的经济风险从雇主和政府转移到「普通美国人的肩上」(及其家庭),这一趋势导致了雅各布·哈克所说的「风险私人化」(privatization of risk)。[11]

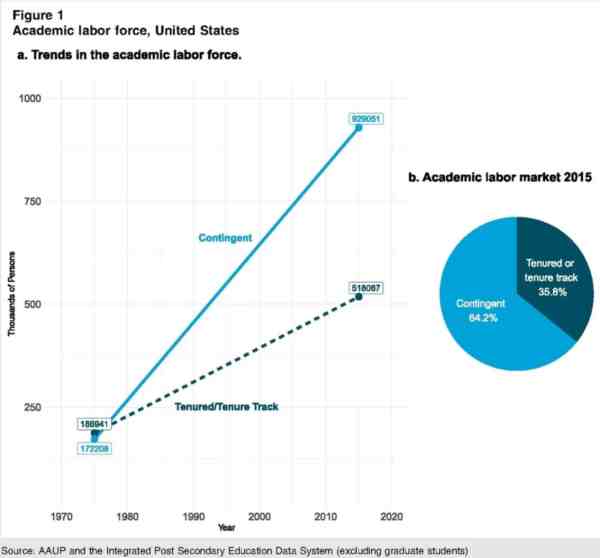

在我的发言中,我将主要关注这些趋势对低技能低收入群体的影响,因为他们是最剧烈地经历了不稳定性的群体。然而重要的是要清楚,不稳定性与贫困不一样,它不仅打击低技能工作者。它同时影响到高技能群体,包括专业人士,如飞行员和律师(特别是合同法律师),他们也越来越多地被灵活的合同聘用。[12]我们可以通过观察我们自己学科的趋势来强调这一点。图1a显示,自1970年代初以来,学术界的劳动力大幅增长。然而,我们也看到非终身的职位(例如,兼职教授或讲师)比终身职位增长得快得多。因此我们现在的职业形象是「高技能」,但依「按需」雇用临时而定(见图1b)。我们大多数签了或有合同(contingent contracts)的同事都没有资格享受工作福利;他们被按课程聘用,通常在学期开始前不久才被通知他们的课程表。[13]

简言之,这种替代性的做法——用更灵活、更临时的就业形式取代以前更安全稳定的工作——影响到不同行业、不同技能水平的许多不同类型的雇员。因此,按照我今天使用的术语「不稳定性」(precarity),它的影响早已超出了零工劳动者而延伸至社会的各个层面。

在探讨这些问题时,我将反驳当前政府夸口失业率创历史新低、创造了大量就业机会时经常会用的自吹自擂说辞。我还希望阐明美国劳动力市场的一项更令人费解的特征,即尽管八年来失业率稳步下降,但实际工资仍持续停滞。[14]对我来说,问题不在于上个月或去年美国经济创造了多少工作岗位,而在于这些是什么样的工作,以及底层人群为了维持生计必须干多少份工作?

我接下来的演讲分五步进行。首先,我想研究驱动非常规性雇用增长的力量。第二,我将讨论为什么这些发展在个人和国家层面上都造成了问题。第三,我将从一个比较的角度来看待美国;并表明,尽管这些趋势在所有富裕的民主国家都很普遍,但在美国「不稳定性」的问题尤其严重。第四,我将重点介绍美国政治经济的一个特点,它在加剧美国的不稳定性并在强化其影响方面起着核心作用。第五,也是最后一点,我要回过头来谈谈美国资本主义研究与本次民主会议主题的关系,以及我们作为政治学家为什么应该关心它。

富裕民主国家中非典型就业的增长

我之前提到的那种临时工只是在富裕民主国家兴起的许多「非典型」就业形式之一。在不同的国家和部门背景下,非典型工作以不同的名称展开——「临时」工、固定期限雇佣、小型工作、虚假的自雇、按需工作、「零小时」合同等等。然而,总的一点是,在富裕民主国家中,越来越多的人面临一个新现实,体现在就业更不稳定、更不安全,也更不融入传统社会保护体系。

「非标准」就业当然不是什么新鲜事。[15]从历史上看,标准的雇佣关系反而是例外。在工业化早期,所有的工作都是「随意的」(casual),也就是说,不安全和不规律的。当然,在许多发展中国家情况仍然如此。[16]欧洲早期的劳动力市场改革者,包括费边主义者韦伯夫妇(Sidney and Beatrice Webb),反对随意劳工,认为他们是贫困和社会依赖的根源。[17]然而,一些保守派人士也感到担忧,既是因为他们认为这种就业不足的下层阶级在政治上带来危险,也因为他们认为这是一种低效的劳动力市场组织方式。[18]

得益于新兴的有组织劳工运动,至少在富裕的民主国家,劳动力市场逐渐趋向了「非随意化」。后来出现了各种社会保障机制。因此到了二十世纪中叶,一种规范(norm)——稳定的全职工作包含一揽子福利——在整个发达资本主义世界已经根深蒂固。典型的二十世纪中期的工业公司体现了哲学家伊丽莎白·安德森(Elizabeth Anderson)所说的「互惠关系的纽带」[19]。这是一种将权力集中在公司管理者手中的模式,但管理者的目标是稳定的长期增长。它由「耐心」资本(在欧洲,通常由银行提供;在美国,由被动和分散的股东提供)提供保障,在公司所有的利益相关者之间(包括劳工)培养长期关系并带来稳定收益。

然而,正如社会学家格里·戴维斯(Gerry Davis)特别指出的那样,当今许多规模最大、最具活力的公司并不符合这一模式,它们看起来更像是一种短期联系的纽带。[20]随着公司间建立广泛的分包和特许经营网络——这允许他们将各种业务外包出去,使用更便宜的第三方商品和服务供应商来降低成本,尤其是劳动力成本——公司变得越来越碎片化(或者像戴维·韦尔[David Weil]所说的那样,「缝裂」[fissured][21])。这意味着,工人们不再直接受雇于大型的核心公司(比如通用汽车),而是更有可能以自由职业者的身份(作为「独立承包商」)工作,或者在分包商及分支机构网络中为一些较小的实体工作。这些分包商或分支机构在形式上独立,但都是为核心公司服务的层级结构的一部分。[22]据《华尔街日报》最近的报道,在2017年全球前20大雇主中,有5家是外包公司(「劳动力解决方案」),它们根本不生产任何东西,只是按需向其他公司提供工人。[23]

技术变革促使公司变得越来越缝裂。通过这一过程可以实现一些经典科斯意义下的效率增益。随着技术降低了对合作公司和员工监督的交易成本,转包的动机也在增加。然而,虽然这些战略由技术促成,但推进它们的动机来自雇主努力降低劳动力成本,通过更灵活的临时或短期工人取代全职劳动者,从而将适应需求起伏的成本外部化。[24]

这些做法在制造业中并不陌生。例如,汽车公司长期从事分包,并越来越多地使用临时工。然而,就业从制造业向服务业的长期变化大大加快了这些趋势。[25]非典型工作尤其在零售业和酒店业等劳动密集型服务业蓬勃发展。在这些行业,通过特许经营和使用临时机构工作人员的现象非常普遍。[26]此外,即便核心公司直接雇佣员工,例如塔吉特(Target)或沃尔玛(Walmart)等大型零售商,新技术也能让雇主实时调整员工数量,以满足消费者需求。在管理界,所谓的「精简员工配置」(leaning staffing)通常被转化为「精益」计划(“just-in-time” scheduling),即员工仅仅在几个小时前才知道自己的预计上班计划。缝裂化和精简配置——单独或经常结合使用——为雇主节省了大量劳动力,同时也为工人带来了巨大的不确定性。

在这种情况下,优步、Upwork和AMT等数字平台只是将这些策略提升到了一个新的水平。他们完全放弃了雇佣合同,转而使用「独立承包商」;核心公司对工资、福利、工时或其他任何事情都不负责任。[27]这就是为什么平台公司不厌其烦地给员工不同的称谓,唯独不叫他们「职工」:他们是接单人(taskers)、特克族、供应商、「合作伙伴」、「英雄」或「忍者」[28] 这就是为什么这些人所做的事情不被称作「工作」:零工(gigs)、任务、微任务、跑单。[29]

一家大型众包平台的首席执行官在一个不经意的坦率时刻,对这些新企业的核心逻辑和就业影响做了最好的总结:「在互联网出现之前,很难找到一个人,让他们坐下来为你工作十分钟,接着在那十分钟后解雇他们。但有了技术,你实际上可以找到他们,付给他们一点点钱,然后在你不再需要他们时把他们赶走。」[30]

然而,正如我们所看到的,不仅仅是平台企业在这么干。我所谈到的所有公司采取这种策略的结果是,他们越来越多地放弃了曾经附属于标准雇佣关系的责任。

不稳定的难题

为什么标准雇佣关系的衰落成为难题?它是道难题吗?这是一个需要从个人和国家两个层面来回答的问题。

在个人层面上,对一些人来说这根本不成问题。正如一开始提到的,如果你只是为了找乐子或兼职而做这些小工作,如果你通过其他途径获得医保和社会保障,它们可能有益处。然而,对于那些依靠这些灵活工作谋生的人来说,这可能是一个大问题,因为此类工作非常不规律、不安全、而且通常没有整套福利。对于大量劳动者,尤其是低技能劳动者来说,我刚才概述的就业市场发展并没有转化为更大的自主权,而是转化为一种特别严酷的绝对不稳定形式,因为他们面临反复出现的失业或长期就业不足。[31]

因此,例如尽管失业率很低,但就业不足实际上是美国的一个重大问题。图2出自我以前的一位学生詹姆斯·康兰(James Conran)的论文。[32]他追踪了1980年以来美国收入最高和最低的四分之一就业男性每周平均工作时间的演变。[33]他的研究表明,在1980年代,收入最高阶层的男性工作时间有所增加,此后一直保持在相当高的水平。然而,最令人震惊的是,在这段时间里,收入最低男性群体的工作时间显著下降,首先是在1980年代初大幅下降,然后是金融危机后的又一次大幅下降。这一现象是康兰所说的大反转(the great reversal)的一部分,收入梯队顶端的人——我们过去认为是有闲阶层——现在工作时间越来越长,而低薪劳动者往往长期处于就业不足状态。

就业不足通常表现为非自愿的兼职工作(involuntary part-time employment),即那些从事兼职工作的人实际上更愿意全职工作。[34]对于所有类型的工作者来说,非自愿兼职都是高度周期性的: 在经济衰退时,随着雇主缩减劳动力规模,非自愿兼职会上升。然而在美国,它对妇女和有色人种的打击总是比其他群体更强烈。[35]即使在全职工作中,就业不足也可能表现为工作时间不足或不稳定。如果你想知道这在现实生活中是什么样子,那就跟在这次会议上照顾我们的那些人聊聊吧——那些在你参加小组讨论时为你打扫酒店房间的人,那些在你吃饭的餐厅里收拾桌子和洗碗的人,或者那些为我们即将享受的招待会准备食物的人。[36]

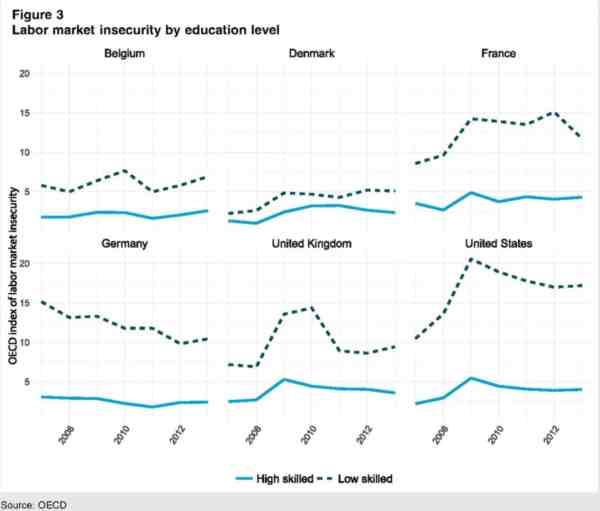

这些新形式的不安全感还表现为经常性失业——劳动者在提供低水平就业保护或没有就业保护的工作之间流动。为了比较这一点,图3根据经合组织(OECD)对劳动力市场不安全的衡量标准,将美国与其他几个国家进行了比较,显示了高技能和低技能劳动者的数据。[37]正如人们所料,低技能工人比高技能工人在劳动力市场上更不安全。然而,同样突出的是,在一些国家(比利时和丹麦),社会政策缓解了这一差距,将低技能工人在劳动力市场的不安全程度降低到与高技能工人没有太大区别的水平。美国突出的特点是,总体而言,低技能工人在劳动力市场上的不安全感相对较高,而且他们与高技能工人之间的差距如此之大。

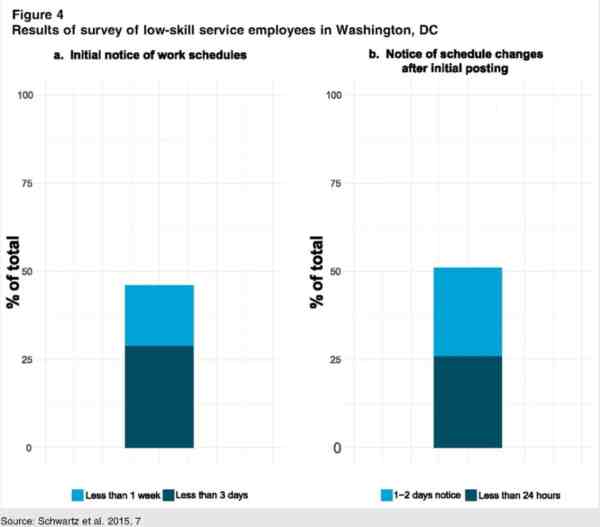

同样清楚的是,特别是对于那些不能自由选择这类工作的工人来说,这种就业灵活性并不是真正的双向交易。零售业和食品服务业等行业的雇主可以使用新技术优化日程安排;在极端情况下,他们会临时通知工人进场(或下班)。对劳动者来说,这通常意味着他们在全职工作的条件下获得兼职工作的报酬。[38]图4a和4b基于对华盛顿特区低技能服务业员工的调查——零售业、餐饮业和其他服务业。[39]左边的数字显示了他们的工作日程提前多少时间发布(深色表示提前不到三天,浅色的不到一周)。如图所示,近50%的受调查者只在一周前或更短时间内收到了通知,告知他们预计何时上班。右边的数字显示,即使在最初公布工作时间后,雇主也会经常做出进一步改变。[40]结果是,这些劳动者中有很大一部分在不到24小时内才得到通知。[41]

很明显,这些安排使得他们很难做预算,很难安排孩子日托,很难获取任何形式的教育,甚至很难找第二份工作。这些趋势的总和结果导致劳动力市场出现了新的两极分化,正如卡斯特所言,[分化出现在]「那些能够将个人主义与独立性结合起来的人与那些将个人性体验为需要背负十字架前行的人之间。因为前者的社会地位很安全;而对后者来说,这只意味着缺乏保护和[对工作的]忠诚。」[42]在美国,这两个群体的人口结构完全不同,因为女性和少数族裔更多地集中在那些灵活性只为雇主服务的部门里。

标准雇佣关系的衰落不仅仅是个人层面的问题,也是国家层面的问题。无论人们是自由选择,还是被迫从事这些工作,这些非典型就业形式的增长都会带来长期难题。就业趋势对美国这样的国家来说尤其成问题,因为美国的福利制度是以工作为基础(job-based),现收现付的(pay-as-you-go),雇主和雇员今天的缴费是为未来的权利提供资金。随着企业越来越多地转向不需要缴费的非典型就业安排,他们让自己不再承担与标准就业合同相关的额外成本。这意味着这些劳动者没有得到很好的保障,或者只能自食其力。如此一来,非典型就业的增长同时扩大了个人所面临的经济风险,也减少了社会缴付,从而减少了覆盖这些风险所需的资源。[43]此外,即使是那些将这些工作当成补充并通过其他工作获得福利的劳动者而言,基于非典型雇佣的公司也会搭其他提供福利的雇主的便车。[44] 这些公司实际上是在从公共资源中汲取营养,而不是为其做出贡献。从长远来看,这不可能持续。

这些就业趋势带来的更普遍的负外部性也很重要。这些新的、更灵活的工作形式使人们上不去学,甚至生病时只能呆在家里;它们对健康、生产力和社会福祉产生了巨大的连锁影响。美国也特别容易出现「风险传染」(risk contagion):一个领域的不幸(例如,突然无法支付医疗费用)蔓延到其他领域并引发不幸(例如,无法支付抵押贷款导致丧失赎回权)。[45]美国缺乏社会支持,这意味着当你在一个领域跌倒时(工作、医疗、住房),就不可能再爬起来——这会给整个家庭,当然包括孩子,带来巨大的连带损害。因此,虽然这些连带效应是由个人感受到的,但它们也产生了累积性的巨大社会成本。

从比较视野看美国

不稳定性的问题有多大?尤其是,美国的不稳定性问题与其他富裕民主国家相比如何?

不稳定性很难度量,因为在许多方面,最深层次的不稳定性涉及到了一系列的风险。[46]因此,本节在评估美国劳动力市场的不稳定性时与其他国家进行比较,并采取了几种方法,简要回顾了一系列可能的衡量标准:失业、工作保障、无福利工作、低薪工作和就业中贫困。

测量劳动力市场健康状况最广泛使用的指标是失业率,最近我们可以听到很多关于美国失业率创历史新低的消息。然而,如果人们不断地换工作,或者人们从事不止一种工作,或者他们所从事的工作不提供社会保障,甚至没有基本供糊口的工资,那么仅仅看一下失业率并不能告诉我们很多关于不稳定的信息。

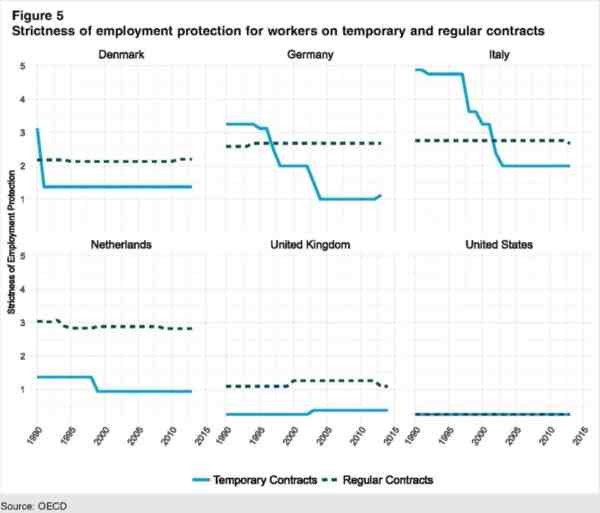

因此,要评估不稳定性,我们必须超越失业统计。在欧洲,一项广泛使用的测量工作安全的指标是「有多少人在根据临时雇佣合同工作」。之所以关注这一点,是因为在欧洲,这些签了临时合同的劳动者没有受到法律或集体合同所规定的那种强有力的就业保护——通常适用于那些签订常规就业合同的劳动者。[47]经合组织制作了就业保护严格程度的指数,分数越高,就业保护就越有力(或对雇主施加的限制越多)。[48]如图5所示,在欧洲,由于许多政府放松了对临时合同的使用限制,工作的不安全性有所上升。然而,该图清楚地表明,美国的主要情况是,在这个国家没有人有多少工作保障;他们从来就没过。在国际比较视野下,因为雇主可以很容易地雇用和解雇他们的工人——甚至是那些有正规合同的工人——美国脱颖而出。[49]因此,在就业保护方面,美国的所有工作都比欧洲大多数国家更不稳定。[50]

另一种思考不稳定的方式是比较与所有这些被创造的就业机会相关的一揽子福利。在大多数欧洲国家,全职和兼职劳动者都享有同样的核心福利,包括病假工资、育儿假、休假,在某些情况下还接受培训的权利(兼职工人按比例享有某些福利)。[51]相比之下,在美国,绝大多数兼职工人,以及很大一部分低收入的全职工人没有机会享受这些核心福利。这发现适用于众所周知的待遇差异,如缺乏全民医保,以及在美国被视为奢侈的福利(如带薪产假)。[52]但是,它也适用于非常基本的福利,如病假工资:在先进工业民主国家里,美国是唯一一个没有通过联邦政府保障工人生病不能上班时也能领取薪金的国家。[53]

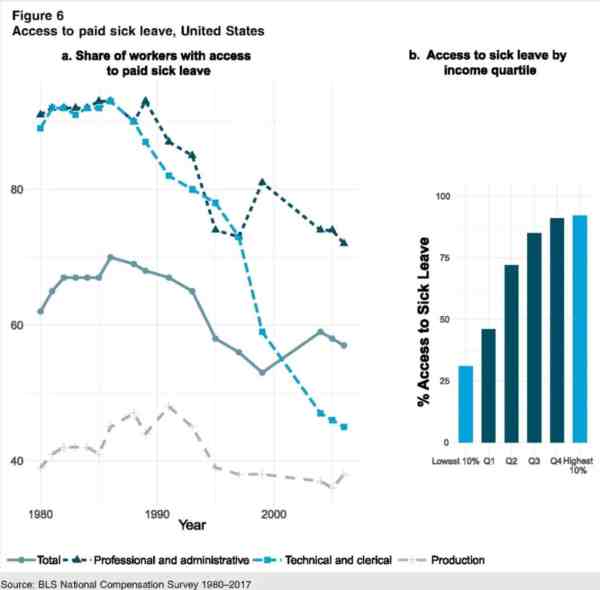

图6a显示,劳动力市场上的一些群体获得带薪病假的机会急剧下降。它显示了美国劳工统计局(Bureau of Labor Statistics)公布的自1980年至今带薪病假的数据。最引人注目的是「技术和文秘人员」(这一类别包括我一直在谈论的一些低技能服务行业的不稳定劳动者),他们获得这一核心福利的机会从1980年代中期开始快速下降,到90年代末又一次沉底。[54]图6b显示了涵盖整个劳动力市场的数据。它表明在美国,收入越低,享受带薪病假的可能性就越小。

当然,我们也可以对其他福利重复这项统计工作——医疗保健、养老金、带薪育儿假、带薪假期、技能发展支持等等。

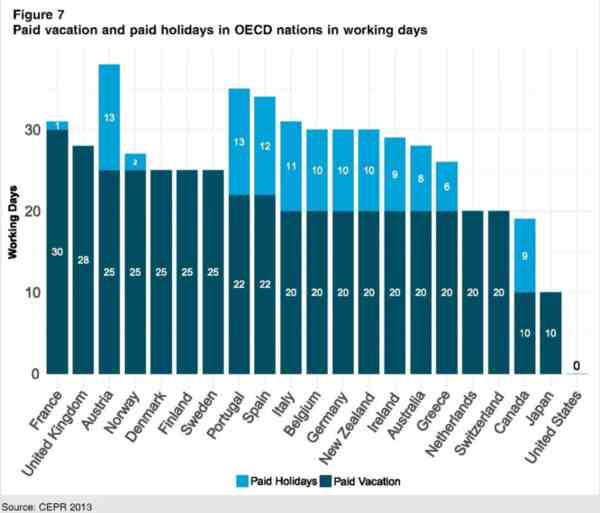

图7提供了另一项关于福利的比较视角,即带薪假期的权利。在这里,我们看到美国再次是一个极端异类——由联邦政府保障的带薪假期甚至比日本还要少——在日本,有如此多的人因为过劳死,以至于他们发明了一个词来形容它。[55]

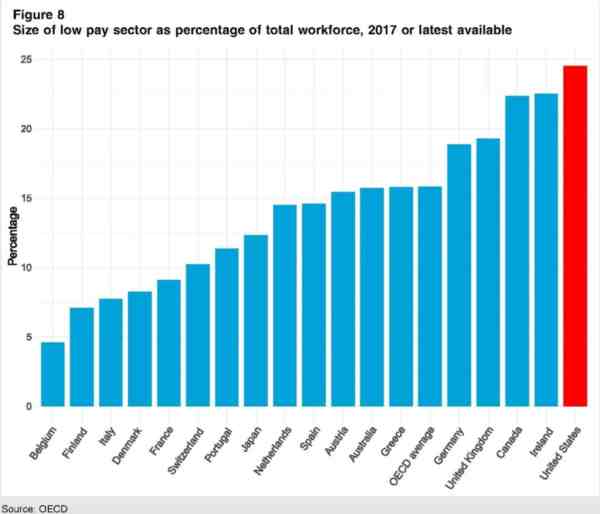

评估劳动力市场不稳定性的另一种方法是比较不同国家的低薪部门的规模。在这里,我们将触及当代美国劳动力市场的一个奇怪运作方式,尤其是这样一道谜题:在失业率创纪录的处于低位的情况下,真实工资为何停滞?尽管近十年来失业率稳步下降,但工资水平保持不变。事实上,在过去两年里,工资增长率有所下降,从2.8%降至2.7%,尽管失业率从4.9%降至了3.9%。[56]图8提供了关于富裕民主国家低薪部门规模的最新可用数据,低薪被定义为「总劳动人口中收入低于中位数三分之二的那些人」。数据表明,在「低工资工作的发生率」方面,美国排在富裕民主国家的前列。经济学家们越来越多地将低失业率和工资停滞的矛盾归咎于雇主的权力过大。他们或者通过当地劳动力市场的垄断权力,或者通过特定的策略(如竞业条款[non-compete clauses]、不挖角协议或强制性仲裁条款)来抑制劳动力的竞争,包括低技能劳动力。[57]

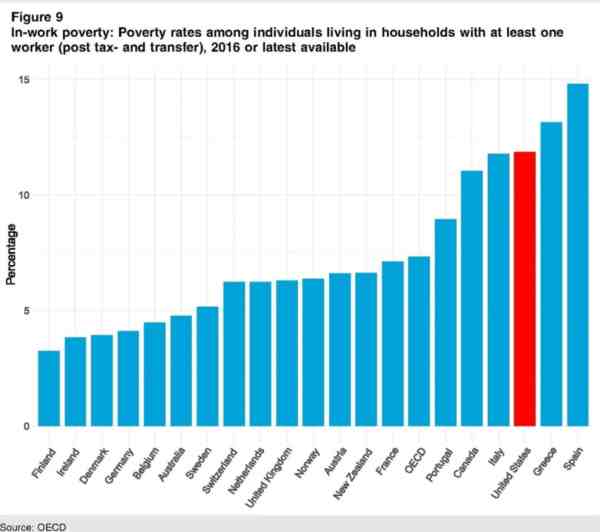

最后,我们可以通过检查全国范围内的在职贫困(in-work poverty)水平来评估劳动力市场的不稳定性。该指标指的是至少从事一份工作但其就业收入不足以让他们摆脱贫困的人数。图9给出了经合组织的数据,计算了税后和转移支付后的在职贫困水平。我们看到美国在这方面的表现也是最差的。此外,在职贫困水平相当的国家——意大利、希腊和西班牙——都是欧洲最脆弱的经济体之一,失业率分别为11%、20%和15%。[58]

在美国,在职贫困问题并不是一个微不足道或变弱的现象。它适用于美国两个最大、增长最快的职业——家庭保健和个人护理助理(home health care and personal care aide)。[59]从事这些工作的人中,女性(91%)、有色人种(56%)、外国出生的人(24%)或高中或以下学历的人(58%)比例非常高。[60]在这类职业中,无论你是全职还是兼职,你几乎肯定享受不到我刚才讨论的所有欧洲劳动者都有的标准福利。[61]最引人关注的是,直到三年前,这些劳动者都不受联邦最低工资或加班规则的保护。[62]家庭保健和个人护理助理的工资中位数分别为每年2.26万美元和2.1万美元。近四分之一的家庭保健工作者生活在官方贫困线以下(23.4%),超过一半人依靠某种形式的公共援助过活。[63]

总而言之,所有富裕的民主国家都在经历一个共同的问题,即不断增长的偶然性和不确定性。然而,我们似乎可以说,就业不稳定的问题在美国呈现出特殊的强度。

美国资本主义和劳工的政治经济学

为什么会出现这种情况?在这里,比较视角不仅有助于评估「不稳定问题」的程度和范围,而且有助于找到导致这些结果的美式政治经济学的具体特征。首先也是最明显的是美国福利国家的奇特性质。我不需要详细讨论这个因素,因为美国社会政策学者在这方面进行了大量卓有成效的工作。[64] 就我们目前的目的而言,关键点与其说是美国社会保障网络的整体不发达,不如说是美国的社会保障与标准雇佣关系之间紧密相连。正如我们已经看到的,标准雇佣关系正在衰退。

然而,比较政治经济学的文献提供了很多关于一系列其他制度的见解,这些制度促成了我在这里强调的后果。如果有更多的时间,我可以讨论美国教育和培训体系加剧美国就业不稳定的方式,或者公司治理、金融甚至反垄断政策助长不稳定的方式。[65]不过接下来,我将只关注美国政治经济格局的一个方面,它在解释美国环境中不稳定的范围和强度方面起着特别直接的作用:治理劳工和就业的法律制度。

当然,任何这样的讨论都会从工会和劳资关系规则开始。这个主题没有出现在关于美国政治的主流文献中。[66] 相比之下,在富裕民主国家的比较政治经济学文献里,工会组织研究的地位非常突出——其中的理由很充分,因为工会一直扮演了扩大社会保障和减少不平等的关键角色。事实上,比较政治经济学文献中最有力的发现之一是,有组织劳工运动的力量越强,不平等的程度就越低(尤其是低端收入群体的不平等),同时社会保障也更慷慨。[67]

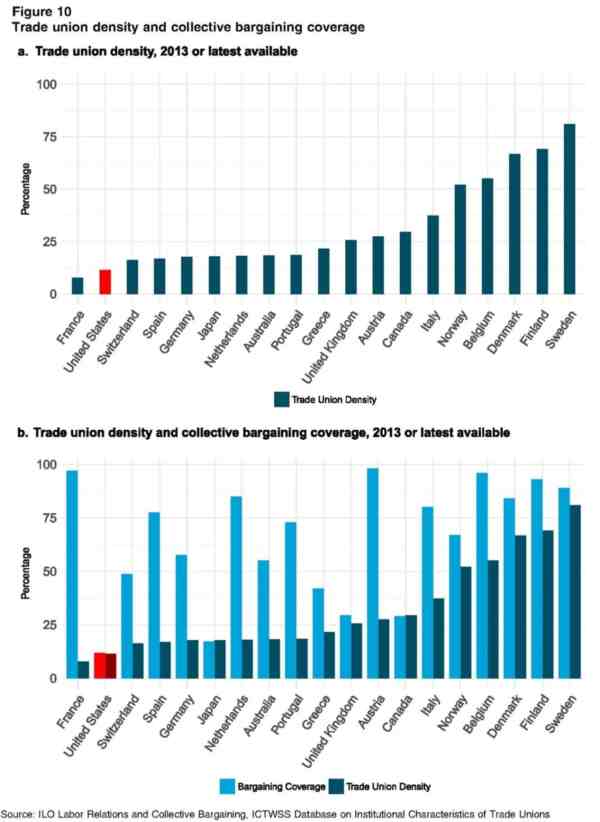

众所周知,美国的工会已经衰落几十年了。[68]然而,大多数人往往低估了美国与其他大多数富裕民主国家之间的差距。图10a提供了工会密度的对比视图(有多少人属于工会?)这也证实了美国在工会成员人数方面接近垫底。然而,当我们添加劳资谈判协议覆盖范围的数据时,情况发生了巨大的变化(即,有多少人受由工会谈判得到的合同保护,无论他们自己是否属于工会?)因此,图10b生动地记录了其他工会会员人数同样低的国家,他们中的大多数实现了高得多的谈判协议覆盖率。[69]

为了了解这意味着什么,尤其是对低技能、低收入的工作者来说,请看下面法国和美国这两个工会会员率最低的国家之间的比较。[70]美国零售业工人的工会化比例实际上高于法国。然而,法国零售业劳动者中有更高比例的人受到劳动合同的保护,因为工会与大型零售商谈判的条款也被延伸到小型公司,无论他们的工人是否加入工会。[71]这就解释了为什么法国非管理层零售业员工的平均时薪与整个经济体的平均时薪非常接近(达到90%,而美国不到70%)[72]

关键的区别显然不在于是否属于工会成员本身;相反,区别可以追溯到两国劳资关系的基本规则。任何看过电影《诺玛·蕾》(Norma Rae)的人都知道,(与欧洲截然不同)美国的基本规则是,为了让工人被工会代表,工会必须在特定的谈判单位中(bargaining unit)——通常是特定的工作场所——赢得多数票。在美国,实现这一目标非常困难。虽然劳资关系规则赋予工人组建工会的权利,但它们也为雇主提供了极为强大的工具来抵制工会,这些工具比任何其他富裕的民主国家能找到的都要强大。[73]

如果这些基本规则使得工会在一开始就很难组织工人,那么最近的缝裂趋势则加剧了这一问题。当公司在大量 分包商、供应商和特许经营中分拆业务时,会使得工会(必须发起组织并赢得[投票]以进行组织活动)的工作场所数量成倍增加。这也使得劳动者失去了对他们的工资和工作条件进行谈判的权利,因为最终控制权掌握在核心企业手上,而美国禁止二次罢工和二次抵制,这将工会在许多情况下对这些公司的纠察或抵制变成了非法。正如凯特·安德里亚斯(Kate Andrias)指出的,治理美国工会组织的规则几乎是唯一不适合处理目前正在发生的公司转型的规则。[74] 在工会面对日益集中和激烈的反工会商业利益的时候,公司缝裂化积极地使劳工碎片化,破坏了他们集体谈判的能力。[75]

如果这还不够,这些障碍与第二个特点结合在了一起。这个特点是完全独特的,是[罗斯福]新政向吉姆·克罗南部妥协的直接遗产。一些最弱势的工人群体,尤其是农业劳动者和家政工人,被明确排除在1935年《国家劳动关系法》(National Labor Relations Act)的保护范围之外。该法律管辖工会组织。我之前提到的家庭保健工作者呢?根据现行的联邦法律,她们中的许多人没有任何集体谈判的权利,即使她们想组织工会也不行。[76]家政工人也被排除在1938年《公平劳动标准法》(Fair Labor Standards Act)之外,该法旨在为所有工人提供一部分最低工资和工时保护,无论她们是否加入工会。[77]各地的家佣都受到各种未报告的虐待;然而其他富裕民主国家并没有根据法律明确赋予她们这种边缘地位。因此,除少数几个州之外,家政工人仍在争取基本的保护,包括休息时间的权利、八小时睡眠的权利,以及防止虐待和性骚扰的基本保护,而虐待和性骚扰在家政护理行业十分猖獗。[78]对我来说,这就是不稳定的定义。

最后,另一个既不属于通常福利体系,又被美国劳动法明令禁止组织工会的团体是独立承包商们。这就是我在一开始提到的新兴零工经济的核心群体。事实上,不仅独立承包商无法就组建工会进行集体谈判;根据美国现行的反垄断法,当他们真的组织起来时,这被视为串通[collusion](价格操纵)。相比之下,只要不使消费者的处境恶化,企业将市场地位集中就不会被视为有问题。[79]这导致了一种反常的情况,当优步在许多城市的本地交通市场占据主导地位时,其运营不受反垄断法的限制;但当西雅图的优步司机试图组织与该公司进行集体谈判时,他们遭遇了一场反垄断诉讼,至今仍在抗争。[80]

这个例子指出了在美国不稳定性扩张的最后一个因素。它与消费者的角色有关,在这里我又回到了我开头的地方。在某种程度上,消费者被卷入了我所描述的趋势中,并成为共犯。在美国的背景下,消费者拥有相当大的权力。[81]然而令人震惊的是,这种权利很少为劳动者行使。相反,(在美国)缺乏有组织的对抗力量为劳动者呼吁的时候——没有任何力量向着劳动者——美国的消费者反而经常被征召到一种明确或隐含的反劳工联盟中。

一些公司明确地培养了这样的联盟:例如,优步从不羞于动员其用户(通常经由app本身)来支持公司与监管机构的各种斗争。[82]联盟通常往往更微妙,比如通过奖励计划为客户和公司带来好处,通过鼓励节省劳动力的行为,对劳动者造成不利。此外,还有一种自我强化的动态;例如沃尔玛坚持认为,它必须降低劳动力成本,以便继续提供「每日低价」——主要是面向低收入家庭。[83]

然后我们还有亚马逊。亚马逊目前是美国最受欢迎的公司之一,也是美国最糟糕的低端劳动力雇主之一。[84]该公司主导着在线零售市场,并将整个行业拉向其商业模式,包括用工方式。我们中的大多数人都了解,但却选择不去多想,那就是整个亚马逊运营的背后——是什么让这些包裹能够如此快速和廉价地送达——是在该公司的物流中心(fulfillment centers)工作的人们,他们的工作环境相当残酷,他们按令人疯狂的节奏工作,他们的工作时间因季节而剧烈波动。然而从消费者的角度来看,在两天内把那本书(或任何东西)送到我们手中似乎是不可抗拒的便利。[85]

我可以提供更多的例子。关键在于这个问题是普遍存在的。它是结构性的,根植于我们的政治经济制度奖励模式和我们鼓励的商业模式,围绕将劳动力成本降至最低的目标。当这些做法转化为消费者所渴望的低价,并被美国的反垄断制度所认可时,它们成为一种强大的力量——在这个国家几乎没有任何其他与之抗衡的力量。

几年前,詹妮·曼斯布里奇(Jenny Mansbridge)就解决紧迫的集体行动问题因而采取「合法胁迫」的必要性发表了主席演讲。[86]她说了很多,其中她认为,由于个体往往很难做正确的事情,我们有时需要一起被迫做正确的事情。在我看来,在当前时期,非常需要为弱势劳动者进行合法胁迫。

关于美国政治经济格局的其他特征如何促进美国就业不稳定人口的增长,我们可以说得更多。我们的社会是一个不稳定的社会,在某些方面如此巨大,如此普遍,以至于我们都看不见它;它隐藏在我们周围显而易见的地方,当然也包括在这次会议上。在这样的背景下,比较分析的价值在于,它可以让看不见的东西变得更加可见。比较分析有助于我们认识到,只看上个月的就业数据,便对劳动力市场的乐观状况做出广泛评估是多么不完整和具误导性。比较分析揭示了美国是一个多么离群的国家,不仅是在我们所知道的高端不平等方面,而且在收入阶梯底端的不平等方面更是如此。最后,比较分析形成一项对我们有力而令人害怕的提醒,提醒我们的劳动法和就业法仍然反映甚至发扬着奴隶制与吉姆·克劳的遗产。换句话说,比较分析有助于我们清楚地看到,我们通常认为是「自然的」或给定的市场结果实际上是如何被政策、政治和政治选择有力地塑造。

资本主义和民主:从比较视野看美国的不稳定无产者

最后,回到今年的会议主题,民主:我在演讲开始时指出,我们对美国民主的个人层面、行为方面了解了很多。这些都是基于大量主流文献,围绕着美国人的舆论和投票方式展开。公众舆论和选举显然很重要,最近的政治发展当然表明了这一点。然而,专注于个别选民的信仰和行为的研究并没有抓住我们所说的民主的全部含义。我们在民主中渴望的平等当然不仅仅是一项民主程序的问题,尽管这些程序很重要。它也由实质性的雄心和对一个公正社会的感受所激发。

以前美国政治的学生们对这一点有着深刻的理解,并在自己的学术生涯中满怀激情地追求这一点。罗伯特·达尔(Robert Dahl)是本学科最伟大的民主理论家之一,在他的两篇很少被引用的作品中提出了经济民主的论点,即他所说的「工人在企业内部享有民主的权利。」[87]他认为,如果我们所讨论的是一个由小型的、家庭所有和家庭经营的农场主导的平等主义农业秩序,那么洛克式(Lockean)对私有财产的保护在美国资本主义中的重要性「在道德和政治上都讲得过去。」[88]然而,他接着说,当经济大大扩张至现代公司时,捍卫私有财产的自主权就具有了一种全新的特性。「由于公司的内部管理本身不是民主而是层级化,而且往往是专制的,这种革命性的经济企业形式的迅速扩张意味着越来越多的民众将过上的工作生活和大部分日常生活,并不是在民主制度内,而是在从属性的层级结构内」[89]达尔得出的结论是,当它被应用到现代工业经济中时,洛克式对私有财产的保护理论被曲解了,因为它同时使按层级制组织的公司免受所有内部民主的控制,同时也阻止政府从外部[对公司]实施任何此类控制。

因此,要全面分析我们自己的民主及其不满,就需要超越个人层面的态度和行为,而这些态度和行为在政治学的许多工作中占据着核心地位。它甚至要求我们形式化的宪法问题,这些问题我们所有人现在都非常关注,我们当然有理由这样做。这要求我们也要密切关注美国政治经济的宏观结构,这些宏观结构产生了我在这里强调的那种经济不安全因素,而这种不安全感往往使普通公民参与到真正的民主中变得困难,甚至变成不可能。

我认为,从我所说的内容可以看出,实现我们对民主概念的追求,不仅是程序性的,而且是实质性的。这越来越需要超越投票的参与形式。对我来说挑战在于考虑如何动员和赋权公民的问题,使他们有能力不仅在政治上而且在市场上对权力的行使提出异议,这一点政治学家可以贡献良多。

参考文献

不再单列,请参考原文。

[1] [译注]本文中的「不稳定」指的是precariat一词,由「precarious 不稳定的」和「proletariat无产者」两个词合并而来,而不仅仅是unstable的意思。worker在本文中被译为工人或劳动者。

[2] 在研究比较政治经济学的学者中有一些重要的特例,比如说Cathie Jo Martin,Pepper Culpepper,Torben Iversen,还有David Soskice,他们花了相当多的精力来分析美国的政治经济。

[3] 几年前两位著名的比较学者Al Stepan和Juan Linz下过相同的论断,他们反对这种「壮观的隔阂」,认为「当下将对美国的分析与其他民主国家的分析分开的做法让政治科学枯萎。」见 Stepan and Linz 2011, 841。他们两人关注政治体制(political institutions)。他们探索了导致美国国内不平等飞速上升的政治的各种特点——比方说美国联邦制的分权。他们没有讨论的是美国资本主义制度的各种动态,以及导致市场如此运作的各种经济制度和结构。他们没有考虑这些因素如何导致他们所关心的各种结果。

[4] 对有组织的商业利益研究,请特别参见Hacker and Pierson 2010以及Alexander Hertel-Fernandez 2019。关于捐赠者的研究见斯考切波和同事的研究,比如Skocpol and Hertel-Fernandez 2016。Jacobs and King 2016, 2018 以及 Binder and Spindel 2017 都探索了美联储的政治路线是如何影响不断上升的收入不平等的。Martin Gilens and Benjamin Page 2014 超级富豪们对政策的巨大影响。

[5] 比如参见Slaughter 2015。

[6] 见Smith 2016,2-4。该调查还显示,通过平台就业者的人口特征存在显著差异。在上一年,14%的黑人和11%的拉丁裔通过在线工作平台赚钱,而白人的数字要低得多,只有5%。低收入美国人(家庭年收入低于30000美元)的参与率是高收入人群(大于75000美元)的两倍多。

[7] Berg 2016, 557。

[8] 目前,一些平台工人的就业状况存在争议。例如,一些州法院和行政机构(如纽约和加利福尼亚州)认定优步司机是员工,尽管该公司声称相反。

[9] Standing 2011 对不稳定无产者的概念做了杰出的分析。我第一次接触到这个术语来自Castel (2003, 2006, 2007),我要感谢Bruno Palier 提醒我。另见Schram 2015以及在2016年6月的Perspectives on Politics 14(2) 上对这本书的评论,尤其是Janice Fine的论文。Schram 提到 Franco Barchiesi把这个术语追溯到1970年代的 autonomist 学派。他也提及意大利的不稳定无产者们创造了他们自己的守护圣徒San Precario(「圣无产者」),见Schram 2015, 72。另外参加Linhart and Maruani 1982。

[10] Castel 2003, 387。

[11] Hacker 2006, 58。另外参加De Stefano 2016,他提到了「风险的去双向化」(demutualization of risk)(473)。

[12] Noguchi 2018。

[13] House Committee on Education and the Workforce 2014,21-22。根据2010年由Coalition on the Academic Workforce (CAW)所做的问卷,75% 的兼职教授没有任何福利,出处ibid., 16。原因是获得福利的资格通常基于所教授的课程数量(如果雇主提供福利的话),尽管这项调查是在奥巴马的Affordable Care Act(ACA)通过之前进行的。根据ACA,其中一些兼职教授有资格获得税收抵免或补贴。关于学术界内的临时就业,另可参加Schram 2014 以及Schwartz 2014。

[14] 比如参见 Krugman 2018,Naidu, Posner, and Weyl 2018a, 2018b。

[15] Eichhorst 2017, 23。

[16] 比如参见 Munck 2013。

[17] Whiteside 2017。

[18] 比方说William Beveridge从管理层规训的角度研究了随意劳动力的低效率;Whiteside 2017;另见Standing 2011 以及King 1995, ch. 2。

[19] Anderson 2015, 185。

[20] Davis 2016, 508;亦可参见 Davis 2015。

[21] Weil 2014。

[22] 另见 Friedman 2014 以及 Naidu, Posner, and Weyl 2018a, 2018b。

[23] Weber 2017。

[24] 比方参见 Palier and Thelen 2010。

[25] Häusermann, Picot, and Geering 2013;另见 Oesch 2006和Gordon 2016。根据劳工统计局的数据,零售业是美国最大的就业部门,占私营部门就业的13%。十大私营部门雇主中有四家是零售业,沃尔玛是最大的私营部门雇主(另三家是Kroeger,Home Depot以及Target);Carré and Tilly 2017。

[26] Weil 2014。

[27] 比方参见 De Stefano 2016,473,他讨论了零工作为非标准雇佣的延伸。

[28] Callaway 2016。

[29] De Stefano 2016, 471。

[30] 引自 DeStefano 2016, 476;视频请见 https://www.youtube.com/watch?v=lxyUaWSblaA在6:30处。

[31] Castel 2003。

[32] Conran 2017。

[33] Conran 2017;数据来自Center for Economic Policy Research的 Current Population Survey,网址是http://ceprdata.org/cpsuniform-data-extracts/.

[34] 这在欧洲是一个突出的问题,在一些国家接近总就业人数的四分之一,尽管非全日制工作(自愿或不自愿)在欧洲比在美国带来的福利多些。比如可参见Eurofound 2017。

[35] Karageorge 2015。

[36] 事实上,2018年APSA年会是在我们一些会议酒店正在进行的劳资谈判的背景下举行的。在这些谈判中,工会的一项要求是增加工作时间,尤其是更稳定的工作时间(见《波士顿环球报》,2018年7月18日,「绿色环保正在影响酒店员工的生计」)。工会运动是在「一份工作就够了」的口号下进行的,其中包括在年会期间举行的信息纠察(informational picket)。

[37] 这是一个基于三个部分的综合度量指标:首先是失业的风险,失业的预期持续时间;失业救济金在多大程度上弥补了收入损失。指标的细节见https://stats.oecd.org/Index.aspx?DataSetCode5JOBQ。

[38] 在美联储的报告“Report on the Economic Well-Being of U.S. Households in 2017”(基于fifth annual Survey of Household Economics and Decisionmaking)中显示,20%的高中及以下学历的劳动者按照雇主规定的不定期时间表工作,超过60%的劳动者提前三天或更短时间收到时间表;Federal Reserve 2018, 16-18。

[39] Schwartz et al. 2015。

[40] 出处同前,第7页。

[41] 我感谢Michael Paarlberg与我分享这些数据。另见Lambert, Fugiel, and Henley n.d.。他们的研究基于一份更广泛、更具代表性的早期雇员问卷(26–32岁),但得到了大致相似的警醒结论。

[42] Castel 2003, 457。

[43] Colin and Palier 2015。

[44] Schor et al., 2018, 23。

[45] 对「风险传染」的扩展讨论,见Thelen and Wiedemann 2018。另见 Desmond 2016。他的研究表明住房不安全经常扩散至其他领域。Morduch and Schneider 2017 讨论了财务不安全。美国住房、医疗保健和教育日益商品化也加剧了这一问题,因为获得这些基本需求越来越取决于支付能力(如 Grusky, Hall, and Marcus 2019)。

[46] 尤其请参见 Thelen and Wiedemann 2018。取决于定义和测量这一术语的方式,对于零工经济的规模会得出截然不同的结果。美国劳工统计局(The Bureau of Labor Statistics)发现以「替代性工作安排」(包括独立承包商、临时机构的工人、合同工、以及待命工人)作为自己主要工作的人数约为10%(BLS 2018)。如果采取更宽泛的定义,即涵盖所有从事某种形式的、在线或离线形式零工的美国成年人,包括「偶尔」工作(即作为主要工作或补充其他收入来源),美联储发现近三分之一的成年人口正在从事此类工作(Federal Reserve 2018, 2 and 18-19)。另见 Casselman 2018。

[47] 比如参见 Eurofound 2017 以及 ILO 2016。

[48] 关于这个量表的描述和内部指标,见http://www.oecd.org/employment/emp/oecdindicatorsofemploymentprotection.htm。

[49] 这是美国的「随意雇佣」(at-will employment)制度的一个功能,它可以追溯到十九世纪的《主仆法》(Master and Servant Laws),后来人们根据落洛赫纳时代的签约自由学说(freedom of contract doctrine)为其辩护。

[50] 自1980年代以来,美国法院有时显示出愿意要求雇主履行其口头或在员工手册中作出的承诺,Title VII 和其他反歧视法律鼓励公司在解雇员工时证明原因。然而,在美国,工人在被非法终止合同的情况下仍然极难胜诉,49个州(蒙大拿州除外)仍然遵照随意雇佣的规则。我感谢Brishen Rogers 指出这点。另外请参见 Estlund 2018。

[51] 当然存在一些例外,比方说德国的迷你工作,其中雇员可以获得部分福利。

[52] 尽管个别州制定了家庭休假政策,但美国是唯一一个没有国家政府资助的带薪产假的富裕民主国家(其他大多数国家也为父亲提供带薪假期,以及为老人提供带薪假期)。见经合组织的数据库:https://www.oecd.org/els/soc/PF2_1_Parental_leave_systems.pdf。

[53] 现在只有九个州(和华盛顿特区)有强制性带薪病假,其中大多数法律在过去五年内才生效。见http://www.ncsl.org/research/labor-and-employment/paid-sick-leave.aspx。

[54] 此类别「包括办公室和销售文员、技术支持、保护性服务以及其他不需要完全了解专业或行政工作领域或应用高水平创造力、独创性、分析能力或独立判断的职业。工作表现技能通常通过在职培训经验和特定技能培训获得,一般低于学士学位的要求。这些技能包括应用有关既定程序、实践、先例和准则的实用知识。」参见 https://www.bls.gov/ncs/ebs/sp/ebbl0038.pdf; Appendix A, Technical Note, 41。

[55] 過労死;见Inoue and Specia 2017。

[56] O’Brien 2018。

[57] 见 Bivens, Mishel, and Schmitt 2018;Krueger and Ashenfelder 2017;Krueger and Posner 2018;以及 Naidu, Posner, and Weyl 2018a。

[58] “Output, Prices and Jobs,” The Economist, August 25, 2018。

[59] Bureau of Labor Statistics 2018,表 1.3, “Fastest growing occupations, 2016 and projected 2026.” 家庭保健助理和个人护理助理分别排在第三和第四位,但增长较快的两个职业(太阳能光伏安装工和风力涡轮机服务技术员)仅雇用数万人,而在家庭保健和个人护理领域则有数百万人。见https://www.bls.gov/emp/ep_table_103.htm.

[60] 见 Zillman 2014 以及 Paquette 2017。

[61] 一些州(纽约、加利福尼亚、马萨诸塞、夏威夷)已经通过了一项「家政工人权利法案」,提供有保障的休息日、加班工资和免受歧视。然而,与此同时,出于成本考虑,即使是加利福尼亚州也在2014年将家庭医疗工作者排除在带薪病假立法的范围之外。见Zillman 2014。

[62] 奥巴马政府颁布了一项新规定,如果这些工人受雇于第三方机构或其他企业,他们将享受联邦最低工资和加班保护。这项2012年的规则变更于2015年生效。该行业目前正在推动特朗普政府废除该规定。

[63] 见 Shierholz 2013, 3 以及 Paquette 2017。

[64] 比如参见 Campbell 2003, 2014;Mettler 2011;Hacker 2002;以及 Weir 1992。

[65] 关于教育和培训,见Thelen 2004,2014;或者Mettler 2014。关于金融,见Jacobs and King 2016。关于反垄断法,见Khan 2017;以及Rahman and Thelen 2019。

[66] 有一些重要的例外情况。比如Ira Katznelson 1986, 2016, Margaret Weir 1992; Daniel Galvin 2016; Alexander Hertel-Fernandez 2016 and 2018; Laura Bucci 2017; Alexis Walker 2014; John Ahlquist 2017; 以及Daniel Schlozman 2015。另见 Margaret Levi 2003, 2017, and Ahlquist 和 Levi 2013。后者集中讨论了美国的工会,并做了国际比较。对教师工会的研究有一个规模不大但不断发展的文献,如Moe 2011, Anzia and Moe 2015, Flavin and Hartney 2015。

[67] 有许多这类论文,比如Huber and Stephens 2001, Korpi 2006, Farber et al. 2018。

[68] 西达·斯考切波在她的2004年APSA主席演讲中认为,工会的衰落是美国社团生活(associational life)普遍萎缩的一部分,尤其是代表教育程度较低、收入较低群体利益的民间社会组织的衰落。

[69] 不同的国家有迥异的机制来实现这一点。例如,政府通过扩展条款将工会谈判的合同条款延伸到没有工会的工作场所;将通过工会会员资格获得的失业福利,将行业范围的谈判,将更高级别的雇主组织,或将重要的准公共责任委托给有组织的劳工和商业协会代表的政府政策。一般来说,只有在国家政策以某种方式支持工会的情况下,提高集体谈判覆盖率才是可持续的。

[70] 这个段落基于 Carré and Tilly 2017。他们的研究比较分析了不同国家的零售业工作。

[71] Carré and Tilly 2017, 164。这个机制并非法国独有,它以「扩展」或「普遍适用[erga omnes]」条款为基础,政府通过这些条款将工会谈判的条款扩展到没有工会的工作场所。

[72] Carré and Tilly 2017, 1。

[73] 与美国拥有最相似体系的国家是加拿大,但存在几个关键区别。在加拿大,工会证明多数人支持的方法更容易(通过卡片检查)。如果工会获胜,雇主将面临更大的谈判压力(首次合同仲裁[first contract arbitration]),雇主惩罚罢工工人的武器也少得多(没有永久替换[peremanent replacements])。美国的雇主被允许发起更为激进的反工会运动,这通常需要律师或顾问的服务,此类律师或顾问专门从事打击工会组织运动。见Eidlin 2018。

[74] Andrias 2016 以及 Andrias and Rogers 2018。

[75] 对私营部门工会的攻击由来已久,但从1970年代开始加剧。最近通过立法和法院对公共部门工会的攻击,对弱势群体,特别是妇女和有色人种,也造成了不成比例的伤害,因为他们在公共部门就业中占有特别大的份额。在威斯康星州,这些不平衡的影响是显而易见的:代表第一反应者的公共部门工会(例如,消防员和警察——绝大多数是男性)没有受到新的更严格的立法的限制。相比之下,新限制的全部力量落在代表护士和教师的工会身上,这些工会的成员主要是妇女和有色人种。

[76] 一些州已经将公共资助的家庭健康助理转变为半公共雇员,他们有能力根据州法律组织起来。然而,最近最高法院的两项判决 (Harris 诉 Quinn该案专门针对伊利诺伊州的家庭保健工作者,以及Janus 诉AFSCME案,其影响范围更广)都削弱了工会的能力,即使是在这些州,工会也无法继续有效地代表这些工人。

[77] 1938年,南方民主党人拒绝签署《公平劳动标准法案》(Fair Labor Standards Act),除非家庭和农场工人(绝大多数为非裔美国人)被排除在其保护范围之外。1974年,国会确实将许多FLSA权利扩大到了家政工人,但继续豁免「家庭伴侣」——包括大量家庭医疗工作者,直到2015年奥巴马时代的规则改变生效。见脚注62。

[78] 全国家政工人联盟(The national Domestic Workers Alliance)一直在州一级努力立法来解决这些问题,并在8个州部分颁布了《家政工人权利法案》(Domestic Workers Bill of Rights)。

[79] 特别见Kahn 2017。美国现行的反垄断法是从消费者福利的角度来解释的,这意味着只要市场控制集中为消费者带来利益,就可以允许这种行为。另见 Rahman and Thelen 2019 以及 Ergen and Kohl 2017。

[80] 这个剧本很老套了。历史上,美国的雇主就用反垄断法来与工会做斗争,参见Ernst 1995。

[81] 见 Rahman and Thelen 2019 以及 Culpepper and Thelen 2018。

[82] 见 Collier, Dubal, Carter 2018 以及 Thelen 2018。

[83] Carré and Tilly 2017。

[84] 根据Morning Consult的一份调查,亚马逊的受欢迎程度在所有公司里排名第7(认可度76%)。见 https://www.statista.com/chart/9214/americas-favoritebrands/。

[85] Shrimsley 2017。

[86] Mansbridge 2014。

[87] Dahl 1985, 111;另见 Dahl 1977。我感谢Alex Hertel-Fernandez 让我读到了这两篇作品。

[88] Dahl 1977, 7。另见Pateman 1970。达尔当然没有讨论南方的蓄奴问题。

[89] Dahl 1977, 8;另见 Anderson 2015。

「 支持乌有之乡!」

您的打赏将用于网站日常运行与维护。

帮助我们办好网站,宣传红色文化!

欢迎扫描下方二维码,订阅乌有之乡网刊微信公众号