第一次世界大战爆发迄今已百年有余, 这场终结欧洲“百年和平”, 开启世界新纪元的大规模杀戮正逐渐淡出人们的记忆, 更被世人所遗忘的还有那段来自东方的30万华工远涉重洋、浴血欧陆的历史。

一、赴协约国华工源起

战争打的是后勤, 无论是前线, 还是后方, 都需要大量劳动力。一战爆发后, 协约国前线战斗减员剧烈, 后方劳动力匮乏, 内忧外患难以为继, 惟有征召外国劳工。协约国集团在征召殖民地的印支人, 非洲黑人的同时, 当然不会忘记人口众多的中国人。[1]虽然其时中国国弱民穷, 但却坐拥有他国无法比拟的劳动力资源。各国代表纷纷鼓唇躁舌, 煽动中国参战, 以便征用中国劳工。为解燃眉之急, 他们要求中国政府给他们以自由招募劳工的权利, 以迅速补充他们在前后方劳动力的不足。[2]而当时的北洋政府虽也想利用西方列强的支持, 通过参战扩充实力, 但又担心若公开参战, 无械无饷;参而不战, 必受责难;若不参战, 一无所得。权衡利弊得失后, 北洋政府没有派兵赴欧参战, 而是与协约国议定, 中国采取“以工代兵”的方式参战 (提供民工服劳役以代替派遣士兵参战) 。[3]根据和英法等国签订的协议, 中国北洋政府允许英法俄在华招募劳工, 并颁布《侨工出洋条例》和《募工承揽人取缔规则》, 鼓励华工出洋。

二、一战中的华工

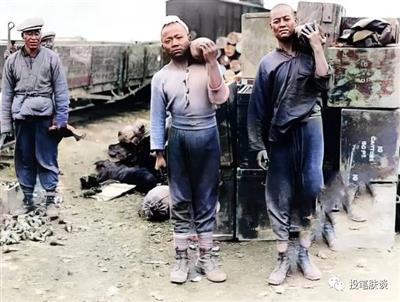

战事初起, 俄国即利用与中国接壤的地理优势, 开始大量招募华工, 西方殖民者16世纪惯用的“猪仔贸易”再次重现。俄国在中国设立义成、泰茂两家招募公司, 在哈尔滨、长春、天津、山海关等处设立招募所, 并设卫生监察所查验赴俄华工健康状况。这些公司再通过中国的包工头与劳工订立合同, 这些劳工大都是来自东北、河北、山东的农民, 也有城市失业工人, 仅在1916年就有49272名华工北运入俄国。[4]整个一战期间, 在俄国充当苦力的华工逾15万人。从西伯利利亚至顿河, 从彼得格勒到基辅, 到处都有从事伐木、采煤、修路和锻铁等繁重体力劳动的华工。其中更有近10万人被送往西部前线, 挖战壕, 修工事, 甚至直接参加战斗。[5]由于俄国人不履行合同, 或根本就没有订立合同, 所谓的招工实际上就是赤裸裸的欺骗和拐卖。华工在俄国生活条件和工作环境极端恶劣不说, 还受到雇主的虐待, 被任意克扣工资, 减少食物供应, 延长劳动时间, 轻则体罚重则毒打。华工们过着衣不蔽体、食不果腹, 牛马不如的生活。不堪忍受虐待出逃被抓回者, 有的被打死, 有的被绑在火车轨上辗死。面对残酷的剥削压榨, 华工不断奋起抗争, 仅1916年就发生6起大规模的华工反抗事件。“斗争是由于剥削者利用外国劳工毫无权力的地位, 无耻剥削廉价的外国劳工的劳动引起的。”[6]赴俄华工的悲惨境遇, 决定了他们发自心底的反压迫、反剥削的强烈愿望。所以当十月革命的钟声敲响的时候, 许多华工毅然加入了彼得格勒、莫斯科、彼尔姆及其它城市的工人赤卫队, 参加了攻打彼得堡冬宫的战斗和莫斯科的十月武装起义。

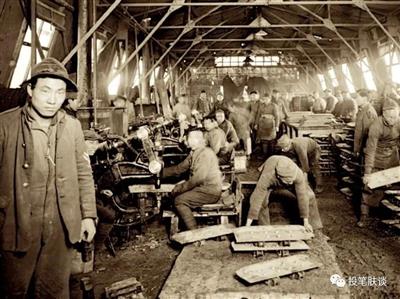

与此同时, 英法两国也在紧锣密鼓地征召华工。法国通过两种途径招募华工, 一是间接招工, 通过官商性质惠民公司, 在天津、香港、南京浦口、青岛、上海和广州等地设立九个分公司, 大量招募华工。惠民公司与劳工签订合同, 规定华工出国后, 发给家属安家费50法郎, 华工在国外日工资5法郎, 衣食由雇佣国负责, 待遇与士兵同, 服务期限5年。[7]二是直接招工, 由法国招工局委托中国留法俭学会代招。英国则委托和记洋行在山东威海、青岛设立华工收容所招募华工。[8]英国所募华工3年为期, 食宿医药均免费, 技术工人1.5~2.5法郎, 非技术工人日工资1法郎。英法招工手续齐备, 审查严格, 基本上能按合同办事。据北洋政府侨工事务局统计, 仅江苏南京浦口的惠民分公司就先后招募14批共计18970名赴法华工。[9]赴法的14万华工当中, 约400名是充任翻译的学生, 有2.8万名是受过训练的技工, 如石匠, 木匠、油漆匠等, 而其余的绝大多数都是迫于生计的契约华工。[10]这批应征的华工在青岛作短期集训后, 乘船经南海、印度洋、红海、苏伊士运河、地中海至法国马赛登岸。1917年德国潜艇切断了这条航线后, 改为绕道好望角前往欧洲。在赴欧途中历经磨难, 死于疾病及德国潜艇攻击有案可稽者已有3000人。[11]由于航程达三个月, 疾病海难导致华工大批死亡, 英法当局不久即被迫放弃了这条航线。后来由青岛走海路, 经日本渡太平洋, 再经美国、加拿大, 巴拿马运河、英国至法国巴黎。一战期间, 由英法招募的, 在法国战区服役的华工人数总计达14万, 其中9.6万人分配到英国军队工作, 3.7万人归法国指挥, 另有1万人借给了美国志愿前来参战的军队。应征的华工甫一抵欧即开始承担繁重的劳役。初期, 华工主要在法国后方从事修桥筑路、装卸物资、制造枪弹等工作。之后, 华工被派往前线, 执行修筑工事, 战地通讯、野战救护、掩埋阵亡士兵和扫除地雷等任务。在战事紧急时, 有些华工也直接参加战斗。远道而来的华工当时所从事的都是最艰难、最困苦的工作, 每日工作10小时, 报酬仅5法郎而已, 还要忍受军官们的动辄打骂和虐待。1916年到1918年分配在法国各地的华工先后举行了25次罢工, 抗议雇主的粗暴待遇和未完全履行合同。[12]更有大量的由英国招募到美索不达米亚地区构筑作战工事和堡垒的华工, 因为忍受不了饥饿、炎热的煎熬和超强度劳役的折磨, 为了活命而被迫逃往俄国境内。一战期间, 欧洲战场华工伤亡惨重, 死于疾病、劳累和炮火的华工近2万人, 那些散布于法国、英国和比利时等国军人公墓里的华人墓碑即是这段历史的见证。据不完全统计, 在曾经的战场, 比利时境内有14处公墓葬有73名华工;法国西北部各地共有56处公墓葬有1791名华工;而在英属滨海努瓦耶尔劳工营, 1917年4月到1920年3月之间有大约2000名中国劳工死亡。[13]在严酷的条件下, 他们以血肉之躯完成了一项项困的苦工作, 彰显了中华民族吃苦耐劳、不畏艰险的性格。协约国联军总司令法国元帅福熙称赞:“华工是世界一流的劳动者, 也能成为优秀的士兵, 在炮火下仍然表现良好。他们可以忍受一切艰难困苦, 保质保量地完成各种任务。”[14]

三、一战后的华工

十月革命后, 俄国内战正酣, 全国秩序混乱, 交通不畅, 在俄华工衣食无着, 处境十分艰难。彼得格勒的中国留学们发起组织了“中华旅俄联合会” (后改名为“旅俄华工联合会”) , 担负起救济华工, 协助华工归国的重任, 俄国各地的大约4万多华工得以分批乘火车通过中东铁路返回国内。西伯利亚交通中断后, 旅俄华工联合会还努力通过敖德萨和其他港口将华工送回国, 但仍有大量华工留在俄国。据前苏联学者统计, 先后有3~4万名华工参加了工人赤卫队和红军, [15]革命队伍中出现了许多由华工组成的“中国营”“中国团”。在艰难险恶的岁月中, 参加创立和保卫苏维埃政权的华工战士们出生入死, 凭借英勇、正直、忠诚的品质给他们的俄国战友留下了深刻的印象。前苏联元帅的戈利科夫在日记中写道:“严格的纪律和坚韧的精神赋予了中国队伍以不屈不饶的顽强性和威力, 他们总是最后才离开战斗, 谁不称赞他们的英勇和勤勉?”[16]华工战士的英勇与忠诚也赢得了苏俄党和政府的无限信任, 列宁身边200多名警卫中就有李富清等70多名华工战士, 受到苏维埃政府表彰的华工志愿者更是不计其数。最著名的是任辅臣领导的第3军第29步兵师第225中国团, 由于战功卓著被授予“红鹰团”的荣誉称号。内战结束后, 旅居俄国的华工大部分和当地人通婚, 融入了当地社会。而归国的华工则成为共产国际和俄共推动中国革命事业的火种、桥梁和纽带, 为传播马列主义思想做出了重要贡献。尽管北洋政府惟恐华工带回激进思潮, 曾设法阻拦华工归国, 但仍有4万多华工陆续回国, 成为国内开展革命运动的第一块基石。[17]在归国华工的努力下, 共产国际与国内无产阶级革命组织建立了联系, 分散在各地工矿企业的华工更成为国内革命的中坚力量。

在欧洲大陆的华工也在一战结束后被陆续遣返回国。从1919年秋季开始到1922年3月结束, 11万华工陆续归国, 另有约3千人留了下来 (1850名为熟练技术工人) , [18]主要集中在巴黎里昂火车站附近, 并在那形成了第一个华人社区。战后定居法国的华工在巴黎西郊成立了旅法华工总会, 每逢法国国庆或停战纪念日, 华工都会列队持旗, 参加阅兵。[19]1925年4月2日, 旅法华工总会曾经呈文法国政府, 要求开辟为法国捐躯的华工特别墓地、树立华工纪念碑、抚恤死难家属和战争荣残者家属、拨款华人子弟教育等, 但均遭拒绝。至第二次世界大战爆发, 法国政府下令解散所有外国社团, 自此一战时期华工为法国抛头颅、洒热血的壮举渐渐为人淡忘。

四、赴协约国华工的历史地位及影响

一战期间中国为协约国提供近30万华工是国际关系史上的重大事件。

然而不幸的是, 这段历史在近一个世纪中却被人为地遮蔽和选择性遗忘。战后协约国出于宣传需要, 不愿公开他们招募华工和寻求中国援战这一事实。北洋政府则为了防范自俄归国的华工传播革命思想, 不但低调处理华工参战问题, 更电令东北三省督军, 设法从严检查, 分别遣归原籍, 以防止国民受布尔什维克的影响。加之由于当时招募的华工多是文盲, 未能留下丰富的文字记录。凡此种种造成了我们今天对华工参战历史的“集体失忆”。[20]

历史可以尘封一时, 但不会永远忘记。在法国华裔社团奔走呼吁下, 法国政府公布了有关华工的文献, 尘封的史迹方重见天日。1988年11月28日, 法国政府向吕虎臣、曾广培两位老华工颁授荣誉军团骑士勋章, 并在巴黎里昂火车站附近的克雷蒂安·德·特鲁瓦耶街16号镶立华工纪念铜牌;1998年法国政府在巴黎13区华人城的博德古尔公园内竖立花岗岩石碑, 纪念在第一次世界大战中为法国捐躯的中国劳工和战士;2002年法华各界代表齐聚北部的索姆省努瓦耶勒华工墓园举行公祭, 纪念长眠于翠绿旷野中的一战华工, 时任总统希拉克致函表达了对华工的敬意:“任何人都不会忘记这些远道而来的、在一场残酷的战争中与法国共命运的勇士, 他们以自己的灵魂与肉体捍卫了法国的领土、理念和自由。”[21]比利时、英国等前协约国成员也开始正视这段历史。2008年比利时一战史专家开始发掘整理华工在比利时的史料, 2010年比利时政府在波普林格树立华工纪念碑和青铜像, 建设华工纪念园。2013年英国宗教和少数族裔事务国务大臣瓦尔西祭扫比利时波普林格市的利森托克公墓时, 高度赞扬了华工在一次大战中为英军做出的牺牲和重大贡献, “想到来自中国的这些勇敢的人们, 他们远离自己祖国, 为我们今天的自由做出了重大牺牲, 我深为感动。”[22]与英法等国对华工历史遮遮掩掩形成鲜明对比的是, 在俄国华工战士的英雄事迹至今为俄罗斯人民所怀念, 耸立在俄国各地的友谊墓、国际共产主义战士纪念碑就是最好见证。1989年11月2日, 前苏联最高苏维埃主席团在北京举行仪式, 向华工战士的杰出代表-任辅臣追授红旗勋章, 表彰其对国际共产主义事业所作的贡献。而在莫斯科红场列宁墓后红墙下的墓碑上一直铭刻着两位华工战士的名字:张、王-1918, 他们是无数为俄国革命事业献身的中国华工无名烈士的代表。

五、结语

一战百年之后, 缅怀这段“小人物”的“大历史”, 不但让我们对流淌于中华儿女血脉中“勤劳、勇敢、善良”的民族性格特质更加自豪, 更对早期国内共产主义思想的传播与发展有了新的认识。赴俄欧华工用他们朴实的人生为我们留下了宝贵的精神财富, 重温这段历史更具有特殊的现实意义, 中俄、中欧友好合作关系能够健康、持续发展, 华工在其中的历史贡献不可磨灭。(《湘潮》(下半月)2014.3,作者:杨凯)

参考文献

[1] (法) 弗朗索瓦·德勃雷,赵喜鹏译.海外华人,新华出版社,1982年,125页。

[2] 萨那&孙成木.第一次世界大战史,人民出版社,1979年,第290页。

[3] 白蕉.世界大战中之华工,人文,第8期,第1卷,1937年2月,第2页。

[4] H·A·波波夫.华工在沙俄,世界历史译从,1979年,第5期,第48页

[5] 李长傅.中国殖民史,商务印书馆,1937年,第290页

[6] 列宁全集第26卷,人民出版社,1985年,第148页。

[7] 陈翰笔.补记法国招致华工事,华工出国史料汇编,中华书局,1984年,第301页。[8] Manioc Gull著,彭家礼译.华工从威海出国赴法的组织工作,远东时报第15卷,第4期,1918年,第127页。91 Xu Guogi.Strangers On The Western Front:Chinese Workers in the Great War, Harvard University Press, Cambridge, Massachusetts,London,England,2011.pp86.

[10] 吴凤斌.契约华工史,江西人民出版社,1988年,第453页。

[11] 李俊.北洋政府驻法侨工委员会第一次调查报告,历史教学,1963年8月,第38页

[12] 周南京.华侨华人百科全书·历史卷,中国华侨出版社,2002年,第251页。

[13] 绿骑士.法国华人一百年,科技文萃,1995年第11期。

[14] (法) 弗朗索瓦·德勃雷,赵喜鹏译.海外华人,新华出版社,1982年,121页。

[15] 周云.不会讲中国话的俄罗斯汉人,香港文汇报,2004年05月10日。

[16] 刘作奎.“中国军团”保卫十月革命,环球时报,2002年9月2日,第19版。

[17] 郭渊旅.俄华工接受和传播马列主义过程的历史考察,西伯利亚研究,2007年5期,第34页。

[18] 周南京.华侨华人百科全书·历史卷,中国华侨出版社,2002年,第101页。

[19] 刘昶.历史永不忘记一谨以此文纪念捐躯法兰西的中华英灵,欧洲时报周末特刊,2002年3月30日。

[20] 马建标.小人物与大历史一第一次世界大战期间的华工,中华读书报,2011年08月10日10版

[21] 王敬诚旅法华侨华人为一战中英法死难华工举行公祭活动,新华网,2002年3月31日。

[22] BBC英国大臣比利时祭莫一次大战死华Thtp://www.bbc.co.uk/zhongwen/simp/uk/2013/04/130416 uk china ww1.shtmi

「 支持乌有之乡!」

您的打赏将用于网站日常运行与维护。

帮助我们办好网站,宣传红色文化!

欢迎扫描下方二维码,订阅乌有之乡网刊微信公众号