1983年,九十岁高龄的梁漱溟老先生拜访毛主席故居。站在树下,他想起了三十年前和毛主席一次激烈的争吵……那是在政协会议上,梁漱溟作为代表发言,他同毛主席的看法发生了根本分歧,涉及面很广很深,对于国家的发展路线,两个人当着众人的面争执起来。

毛主席还在世时,梁漱溟真不觉得自己有什么不对,只是坚持己见。1976年,毛主席逝世。梁漱溟听闻噩耗悲痛不已,他说,“连个说话的人都没有了……”

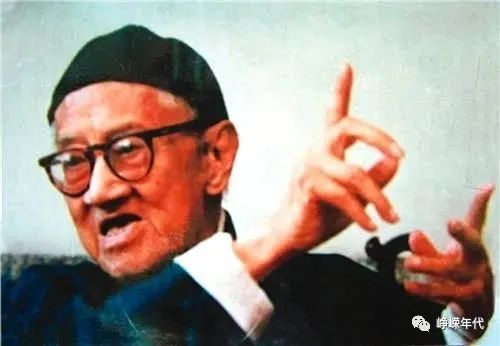

梁漱溟

毛主席离世七年后,梁漱溟不知为何兜兜转转到了毛主席的故乡韶山,回想起两人当时的激烈争吵,他无比自责,为此忏悔不已。他对身边人说,自己没有听人批评的雅量,也不懂何为“着眼于全局”,态度很不好,还当着众人面“逼着”毛主席进行“自我检讨”,实在是太过分……

30年前,梁漱溟为何与毛主席展开激烈的争吵?为何梁漱溟要当众给毛主席“难堪”?

这一切还要从他和毛主席那段不寻常的友谊谈起……

梁漱溟问毛主席:中国会不会灭亡

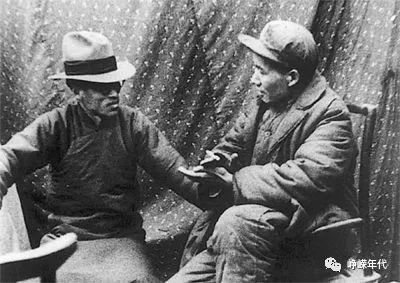

1938年一月份,梁漱溟穿过封锁线来到了革命圣地延安。他此行的目的,是为了探寻中国未来的道路。

在国民党那里,梁漱溟看不到抗战胜利与民族独立的希望了,他迷茫急切地想找到另一条出路,于是他想到了毛主席和共产党。他带着急迫的心情奔赴延安,山河破碎,日本鬼子入侵中华大地,作为一个中国人,梁漱溟很想做些什么。

梁漱溟和毛主席同岁,两人也不是第一次相见。

1918年,已经赫赫有名、家境优越的梁漱溟和当时名不见经传的毛泽东在著名教授杨昌济先生的家里相遇。那时,毛泽东只是北大的图书管理员,默默无闻,还没有崭露头角。而梁漱溟鼎鼎大名,是北大哲学系的讲师。两个人没什么共同话题,也没有什么交集,没什么交流。

然而世事难料,曾经那个默默无闻的北大图书管理员成为了中共的领导人之一,中共竟然奇迹般扛住了五次围剿,扛过了长征,也扛过了生死,在延安落地生根,不断壮大,并且成为抗日的顶梁柱。

梁漱溟见到毛主席,两个人简单寒暄了几句,梁漱溟便切入正题:“中国会不会灭亡?日本会不会打败我们?”

毛主席展现了一丝自信的微笑,用斩钉截铁的口吻说:“中华民族绝对不会灭亡,一定会取得胜利!你对中国前途的看法大可不必这么悲观,最终结局一定是日本必败,除了这个结局,绝无第二个可能!”

梁漱溟欣慰地叹了一口气,他总算听到一个正面积极肯定的声音了。然而他仍然不完全相信毛主席的论断,就问:“这个论点有何支撑?”

毛主席就把《论持久战》里面的核心论点娓娓道来,分析了国内外与敌我之间的力量对比与制衡,虽然毛主席没有去过国外,但他对国外的情况了如指掌且持有先进的观点和高屋建瓴的论断。

毛主席的分析,让梁漱溟“心中的烦闷一扫而光”,无比佩服与信服毛主席的论断。他看到了中国未来前途的希望。

接下来,梁漱溟和毛主席谈起改变中国前途的话题,从这个话题开始,就能看出两个人思维根本上的不同。

梁漱溟坚持“改良主义”,认为人人各有分工,安守本分即可;其次是以家庭为单位要尽到每个人的社会责任。

毛主席摇摇头,“改良主义解决不了中国的问题,中国的社会需要彻底的革命”,“中国社会有自己的特殊性,有自己的文化传统,有自己的伦理道德,中国既与西方社会有共同的一面,也有不同的一面。中国的阶级对立、矛盾和斗争是无比尖锐和突出的”。

梁漱溟表示不赞同,毛主席送别梁漱溟时说:“今天的争论不必先作结论,姑且存留听下回分解吧。”

梁漱溟这次来延安,对毛主席的印象是:有政治家的风貌和气度,举手投足从容不迫。从不动气,不强辩,即使是各不相让的争论,也能如同老友交谈一般,让人心情舒坦。

1949年,解放战争以全体中国人民的胜利告终。事实胜于雄辩,梁漱溟不得不承认,毛主席多年前提过的“彻底的革命,才是解决中国所有问题的方案”是正确的。

梁漱溟特意把自己写的文章给毛主席看,里面有这样一句话:若干年前我坚决不相信的事情,竟然出现在我眼前。一个全国统一稳定的政权竟从阶级斗争中而建立,而屹立在世界的东方。

梁漱溟和毛主席的最大不同,是毛主席立足于社会实践、亲身参与探索经历了多种救国救民的道路,无数次经历生与死的考验,毛主席还是农民出身,徒步进行过社会各阶级的考察,所以对社会的弊病看得透彻无比;而梁漱溟,就如同坐在书房里的书生,因为家庭出身,他没有体会过真正的绝望和生与死的考验,从来没有接过地气。有句话是这么说的:书生造反,三年不成。

只有枪杆子里才能出政权,只有实践才是检验真理的唯一标准,说再多都不如去做来得实际。

梁漱溟和毛主席的争执绝不是偶然,而是一种必然,所以在1953年9月,他们两个人才会因为国家大事当众起了争执……

1953年那场惊心动魄的争执

解放后,梁漱溟是得到了很高的政治礼遇的。毛主席经常邀请他一起共商国事,谈论国情,请他提参考意见。

毛主席不仅愿意听梁漱溟一个人的意见,几乎所有人的意见他都听,反对的他听,支持的他也听。他知道兼听则明,偏听则暗。作为一国领袖,耳朵是一定要对四面八方敞开的。

在1953年9月8日召开的全国政协第49次常委扩大会议上,周总理作了《过渡时期的总路线》的报告。想不到,在9月11日下午的大会上,接受毛主席、周总理重托而作长篇发言的全国政协委员梁漱溟却掀起了一场轩然大波。那么,他究竟说了些什么呢?

梁漱溟说:“过去中国将近三十年的革命中,中共都是依靠农民而以乡村为根据地,但自进入大城市之后,工作重点转移于城市,从农民成长起来的干部亦都转入城市,乡村便不免空虚。特别是近几年来,城里的工人生活提高很快,而乡村的农民生活却依然很苦,所以各地乡下人都向城里跑,城里不能容,又赶他们回去,形成矛盾。有人说,如今工人的生活在九天,农民的生活在九地,有‘九天九地’之差,这话值得引起注意。”(《梁漱溟问答录》第113页)

对梁漱溟的这番“逆耳忠言”,尤其是“九天九地”之说,毛主席极为不满,在9月12日的即席讲话中不点名地进行了批评,说“有人不同意我们的总路线”。并回应:须知有大仁政、小仁政者,照顾农民是小仁政,发展重工业、打美帝是大仁政。施小仁政而不施大仁政,便是帮了美国人。我们今天的政权基础,工人农民在根本利益上是一致的,这一基础是不容分裂,不容破坏的!

梁漱溟听了之后,知道是在批评他,便于当晚给毛主席写了一封信予以申辩。他说自己的本意是希望国家好,不是要破坏工农联盟。

其实毛主席的意思很简单,他认为梁漱溟只看到了很小的一个层面,未能看透全局,没有全局意识。梁漱溟认为五十年代的中国大力发展工业就是“抛弃农民兄弟”。毛主席无法苟同这种观点,他说工人农民在根本利益上是一致的。

那究竟一致与否?当然一致。如果国家工业无法发展壮大,国力不能强盛起来,而美国一直敌对中国,一旦对中国发起侵略,而中国只有农业发达、但是造不出飞机大炮这类武器,那么中国是不是有危险?

如果中国国力不足以打败敌人,那么农民还有机会种地吗?还能安安生生种地吗?如果国家不处于和平的状态下,不能保卫自己的人民,人民还怎么发展农业、工业、经济,如何活下去?皮之不存,毛将焉附?

历史并没有走远,解放前的农民是什么处境,就在眼前。如果那时的农民能平平安安种地养活自己,也不至于走上革命之路。

梁漱溟的看法看似有道理,实际上,这就是沉浸在自己的世界里、看不到真实客观的外界环境。他以为这样是对农民好,是对国家好,可他意识不到他的看法和观点是偏颇的。

13日,毛主席邀梁漱溟去怀仁堂观看文艺演出。开演前,梁漱溟要求毛主席解除误会。其实毛主席看了他的信后也想和他做深入谈话,但是毛主席当天事情太多,谈了一小会儿,他们两个人还是谁也没有说服谁。梁漱溟一气之下中途退场回家,此后几天,他连续遭到批驳。

9月18日下午,既感震惊又觉委屈的梁漱溟,在答辩发言中与毛主席在中央人民政府扩大会议上爆发了一场面对面的激烈论争。

梁漱溟犯了他的牛脾气,在会场上不顾一切地要求发言,气势甚盛,并与毛主席面红耳赤地大声争吵,再三向毛主席“要雅量”,要求毛主席不要“拒谏饰非”。毛主席也怒气冲冲地厉声回击,酿成了前所未有的“廷争面折”的僵局……

毛主席最后说:在梁漱溟看来,点头承认他是正确的,这就叫“有雅量”;不承认他是正确的,那就叫“没雅量”。那样的“雅量”,我们大概不会有。但是,我们这一点“雅量”还是有的:你梁漱溟的政协委员还可以继续当下去。

可梁漱溟仍然不依不饶,直到有人连续大喊:“梁漱溟滚下台来!”这场惊心动魄的激烈争吵才草草收场。

梁漱溟留任政协委员

这次颇伤感情的激烈争论并没有产生大的影响,毛主席依然对梁漱溟这位北大老师很宽容、很尊重,对他所定的基调是:虽“思想反动”,但不算反革命;要批判,但也要给“出路”。并保留了他的政协委员,其问题交由全国政协讨论处理。而且,也没有限制他的人身自由和言论自由。

之后,梁漱溟向政协请了长假,闭门思过。政协后来也未给他什么处分,只是对他的思想批判持续了一段时间。

1955年1月27日,毛主席还特别审改了梁漱溟所写的《告台湾同胞》一文,批示:“此文可以广播。并可在北京、香港两处报上发表。”(《毛泽东年谱(1949-1976)》第2卷第340页)后来,梁漱溟这篇以自己的所见所闻赞颂共产党、呼吁祖国统一的文章,发表在2月3日的《人民日报》和2月5日的香港《文汇报》上。

对此,梁漱溟自述道:“自1953年9月之后,我的确失去了单独与毛泽东主席见面谈话的机会,但我心里领会到,我自1953年9月之后政协委员照当,生活待遇照旧,并未受到任何组织处理,仍体现了毛泽东主席的意思。”(《梁漱溟问答录》第196页)

1972年毛主席79岁生日这天,梁漱溟还把自己尚未出版的《中国——理性之国》一书的手稿送到中南海,作为庆贺毛主席生日的寿礼。毛主席表示感谢。

毛主席去世前一年,提起梁漱溟,他说:“金无足赤人,人无完人”。他认为每个人都不是完美的,都有缺点,不能抓着对方的不足之处念念不忘。

晚年感叹:还是毛泽东伟大

1976年,毛主席去世。梁漱溟听闻噩耗,很悲伤。

他在1983年来到毛主席故居,想起两个人的前尘往事,他无比伤感。他说:“自从毛主席走后,我感到深深的寂寞。我那时狂妄自大、目中无人,当众给他难堪。如果我是当众顶撞蒋介石,他手下的特务早就叫我拿人头来了。”

人都会变的,时移世易,梁漱溟随着年纪的增长,看着中国的变化,他渐渐开始理解毛主席当时说的那些话是什么意思。

他认为自己仗着书生意气强迫毛主席进行自我批评,确实是太过分了。毛主席给他讲话的雅量,而他却没有接受批评和自我批评的雅量。他意识到当时那些观点是因为自己不接地气,没有考虑到新中国那时候一穷二白还跟美国在朝鲜战场上打仗,更没有站在全局的角度考虑问题。

“解放前我做了那些事,毛主席、周总理他们也没有抓着我的一些过失给我扣帽子、处分我。还让我进政协当委员参政议政,即使当众和毛主席争吵,也没有把我踢出去,更没有处分我,我的待遇一点也没有因此降低。我知道这都是毛主席的意思和安排。”

说起这,垂垂老矣的梁漱溟热泪盈眶,他掏出手帕擦擦眼角。想起他们在延安、在北京的那些日子,想起他们多次的见面长谈,又想起毛主席早已故去……梁漱溟感到无比孤寂,“天大地大,我再也见不到他了,再也没人跟我这样争论了”。

梁漱溟默默落泪,对陪同的人说:“毛主席的思想博大精深,可学不可及。”

甚至,他在回答美国学者艾恺先生提问的“你觉得最伟大的中国人是谁?”时,梁漱溟曾充满感情地说:

“我觉得也不是太过去,也不是现在,恐怕还是毛泽东。毛泽东实在了不起,恐怕历史上都少有,是世界性的伟大人物。他创造了共产党,没有毛泽东就不能有共产党,没有共产党就没有新中国,这是个百分之百的事实。”(详见梁漱溟自述:《忆往谈旧录》)

拜访毛主席故居五年后,梁漱溟老先生与世长辞。带走了那些年他和毛主席的彻夜长谈、尖锐争执……

一切往事,皆如云烟随风飘散!

来源:峥嵘年代编辑整理自网络

「 支持乌有之乡!」

您的打赏将用于网站日常运行与维护。

帮助我们办好网站,宣传红色文化!

欢迎扫描下方二维码,订阅乌有之乡网刊微信公众号