关于当年的人民公社,“抖音百科”里是这样解释的:农村人民公社化运动是中国共产党在五十年代后期全面开展社会主义建设中,为探索中国社会主义建设道路所作的一项重大决策。它违背了生产关系要与生产力相适应的关系。

看了这个结论,想谈一点肤浅的看法。人民公社是不是“违背了生产关系与生产力相适应的关系”呢?我们还是先来看看什么是生产力,什么是生产关系。

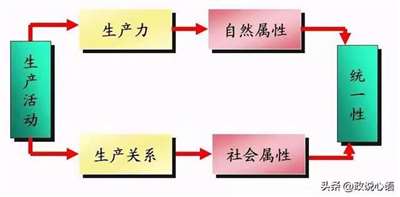

“抖音百科”的解释是:生产力是人们征服、利用、改造自然,获取物质资料的能力。从狭义上来说,生产力是指再生生产力,即人类创造财富的能力。古猿通过劳动转化为人产生劳动生产力,这是生产力形成的一个标志和开始。它是人类生产过程中,人与自然的关系能力,人类社会进步的根本动能,社会发展进步的根本力量。

关于生产力理论的认识和发展,首先是斯密、李嘉图等经济学家对生产力理论进行了一定发展。马克思批判性继承并发展了他们的成果,形成了自己的生产力理论。生产力理论作为马克思理论体系的重要内容,近代从俄国和日本进入中国。中国共产党对生产力标准的明确提出,最早出于毛泽东,此后中国共产党在解放和发展生产力问题上进行了艰辛探索。

生产力包含劳动者、劳动对象劳动资料三个要素,从不同角度可以分为物质生产力和精神生产力,一般生产力和直接生产力等不同类型。

这是“抖音百科”对生产力的解释。再看生产关系。

“抖音汉语”的释义:人们在物质资料的生产过程中形成的社会关系。生产关系包括人们在物质资料的生产、分配、交换、消费诸过程中的关系。它和生产力是社会生产不可分割的两个方面。其中,生产资料所有制的形式是最基本的,起决定作用的。

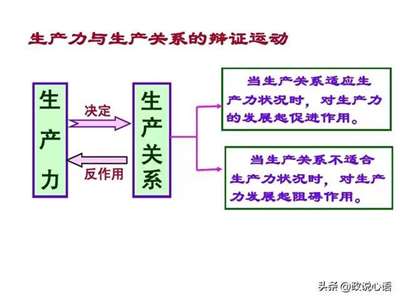

根据马克思主义唯物史观的基本原理,生产力决定生产关系,生产关系要适应生产力的发展,生产关系是生产力发展的形式,生产关系会反作用于生产力。

生产关系有两种基本类型:一是以公有制为基础的生产关系,二是以私有制为基础的生产关系。

根据上述定义,前面提到的当年农村人民公社化运动是“违背了生产关系与要与生产力相适应的关系”。那就是说当年的生产力水平与当时生产资料公有制的生产关系不相适应,按这个说法,那就是说当时只能实行生产资料私有制的生产关系。根据当时中国农村的情况,究竟应该实行怎样的生产关系,我认为这是如何客观认识人民公社集体化的关键所在。

如果说生产力水平低下时就只能适应生产资料私有制的生产关系的话,那么,我们自然就会想到人类的原始社会时期。从人类历史的发展来看,我们都知道,原始社会是人类幼年时期,当时是生产力水平是相当低下的。人们只能靠棍棒、石器作为获取生活资料的手段。但那个时候,由于生产力水平低下,面对各种自然风险,人们为了生存下去,没有别的选择,只有一种选择,就是我们今天说的“抱团取暖”,即过群居生活,这样,就决定了当时必须实行生产资料公有制的生产关系,从而解决了那个时候人们最基本的生存问题。人们一起共同劳动,共同享受,实行的是公平的分配制度。这就是马克思主义唯物史观认为的生产力必须与生产关系相适应。

至于奴隶社会、封建社会和资本主义社会里生产力和生产关系的问题我们暂且不说。我们就说说新中国的农村人民公社化时期生产力和生产关系之间的关系问题。

我们知道,新中国刚建立时,我国的生产力水平是相当低下的。建国之初,我国是一个落后的农业国,农村还是处于落后的牛耕时代,简单的铁农具就是当时的农业生产工具,在农业方面根本就没有工业生产的机械化产品,农民从事农业生产都是靠肩扛背负,这就是新中国建立农村人民公社时期的生产力水平。这样的生产力水平,是与生产资料私有制的生产关系相适应,还是需要生产资料公有制的生产关系更有利于农业发展呢?

我们就以全国第一个农村人民公社——河南嵖岈山卫星人民公社为例。

资料显示,上世纪五十年代,广大农民刚刚脱离战乱之苦,农民都分得了属于自己的土地,政治上翻了身,生活上得到了安宁。生产条件和生活条件均有了显著改善。但要从根本上改变农村长期以来靠天吃饭的状况,必须进行农田基本建设和农田水利建设。

1957年春天,生活在嵖岈山脚下的一万多翻身农民,也积极响应上级号召,掀起了建国后第一个全面治山治水的群众运动。然而,由于当时的27个农业社劳动力分散,物质基础薄弱,还常常因边界问题纠纷不断,致使声势浩大的治山治水运动严重受阻,正如当时被群众戏称为“老水牛掉井里——有劲使不上”。这就表明生产关系与生产力发展严重不相适应,因此,大家都有将小的农业社合为“大社”的呼声。这又说明农民需要与生产力相适应的生产关系。就这样,全国第一个农村人民公社——嵖岈山卫星人民公社诞生了。值得一提的是,生产关系是指生产资料的所有制形式,而不是指生活资料。人民公社初期的食堂化,把生活资料也实行公有制,这就是导致人民公社食堂化失败的原因。所以,我们应该科学界定生产资料和生活资料的区别。

再从全国农村人民公社化时期的情况来看,我们可以从农田基本建设、农田水利建设等农村大型建设以及社队企业建设等方面就已经充分显示出了生产力与生产关系相互作用所产生的巨大作用。

我们知道,新中国建立前的生产关系都是生产资料的私有制。但是,中国两千年来的私有制的生产关系,农民只能靠天吃饭,一旦遇到严重旱涝灾害,有时颗粒无收。新中国建立以后,党和政府决心彻底改变这种靠天吃饭的状况,号召全国农村开展治山治水运动。如果是生产资料私有制的生产关系,凭着当时的生产力水平是难以改变这种现状的。正是建立了以生产资料公有制的生产关系,才改变了两千多年来靠天吃饭的状况。还是例举几个具体数据吧:1、新中国在土地开垦和土壤改良方面,据有关部门统计:1953年,全国耕地面积为16.28亿亩,1957年为16.77亿亩,增加了4900亩,年均增长0.4%。此后到1980年,全国耕地面积增加到20.69亿亩,这就是人民公社时期,增加了3.92亿亩,年均增长0.9%。人民公社期间新增耕地面积占新中国成立后新开垦耕地的88.7%。集体经济时期是小农经济时期耕地增长速度的2.25倍。2、农田水利建设方面,新中国成立前,全国只有大中小水库1223座,总库容量估计在200亿立方左右。到70年代末,全国总计新建水库8.4万座,总库容量4200亿立方。其中1957年前,总计修建1079座,年均建135座。人民公社时期新建8.33万座,年均4230座,占改革前新建水库的98%,年均水库建设速度是小农经济时期的34倍。仅以这两个方面的数据就足以说明问题了,其他就用不着多举例了。如果是生产关系与生产力不相适应,就绝对不可能发生这么巨大的变化。因此,那种认为人民公社是违背了生产关系要与生产力相适应的观点是站不住脚的。

马克思主义唯物史观认为,一定的生产力总要求一定的生产关系和它相适应……生产关系对生产力又有能动的反作用。……生产力和生产关系的相互作用构成它们的矛盾运动:生产力的发展引起生产关系变革,生产关系变革又为生产力发展开辟道路,推动生产力以前所未有的速度向前发展。根据马克思主义的这一观点,人民公社正是以一种先进的生产关系推动了生产力以前所未有的速度向前发展。

从全国第一个人民公社——嵖岈山卫星人民公社的建立的实践就已经证明了只有建立生产资料公有制的生产关系,才能解决当时治山治水运动中的诸多问题。从全国人民公社期间的快速发展也充分证明了以生产资料公有制的生产关系,才是推动农村社会主义建设的真正动力。

「 支持乌有之乡!」

您的打赏将用于网站日常运行与维护。

帮助我们办好网站,宣传红色文化!

欢迎扫描下方二维码,订阅乌有之乡网刊微信公众号