两会期间,少不了关于教育的话题。比如,为教师减负:

结果,呈现在公众面前的,却是这样的事情:

需要时打开侧门请君入瓮,不需要时一脚踹出,处在体制末端的教师总是难免成为权力拿捏的对象。

还有更加荒唐的事情:

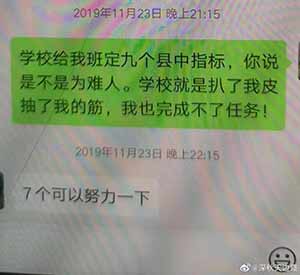

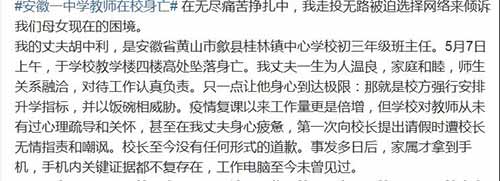

作为劳动者一员的教师,也要受到各种莫名其妙的KPI考核的困扰。安徽省黄山市歙县桂林中心学校的胡老师,就遇到了一个硬性指标:作为初三年级的班主任,必须让班里的同学中有9人考上县中学,一个“没落的”省重点学校。本县的中学,且已“没落”,一般少有跨县来投的,可以推知,这个KPI只是个县内的竞争,和县教育部门关系不大,八成只是校领导自己发了狠心,想着给自己脸上贴金。这个狠招最多只是个帮助领导升迁的天梯,却和教育半毛钱关系也没有。

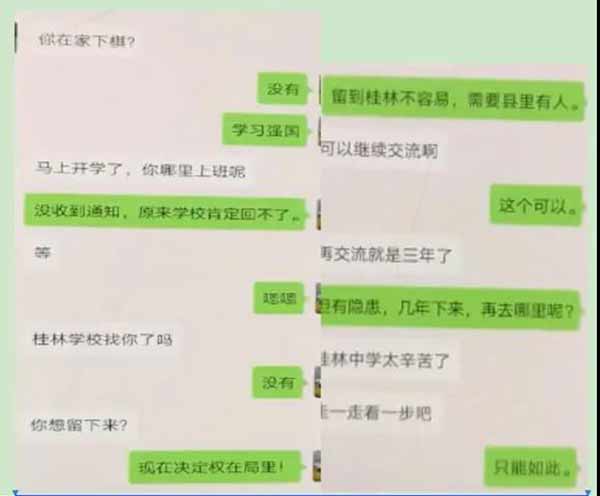

胡老师是被交流到桂林学校来的。这个交流,原本也应该是个好制度,原意是让一线教师充实基层教育,尽量确保教育公平。

然而,外来人总是要接受些奇怪的任务的。谁让他不是校长呢?比如这个“九颗种子”的KPI。此外,交流制度还让胡老师感到不安,他不停地打听“以后还要再流到哪里去呢?”完不成的“种子任务”,以及外来人的身份,使他终日惶恐:

当然,这种KPI不是没有社会根源的。社会生产方式在总要主导社会运行,并投射在其他非生产领域。使用抽象的数目字管理,不顾具体情况,下个硬指标,搞KPI考核,在生产领域早就不是什么新鲜事了。生产社会化带来的统筹要求,落实在私有制之上,只能带来这种层层分解的生产指令方式,而不是一种自下而上统筹的生产方式。生产由少数人自上而下地支配,也是产生资产阶级法权的土壤。想当然代替了实事求是。在上者只盯数字,在下者绞尽脑汁。这样的情形,事实上是资本主义晚期惯常的现象:股东只盯着分红,管理层自上而下地发号施令,底层埋头苦干,不见天日。金融资本更是用抽象的盈利指标一刀切,不再理会社会生产和需求的实际状况。指标越来越高,情绪越来越低。没有自下而上的生产管理,生产过程本身就会充满敌意。泰罗制的恶果,总是要在底层造成悲剧,再将整个社会抛入危机的深渊的。这样的生产方式,在生产领域要造成过剩,在别的领域,则要造成灾难。

胡老师举目四望,这指标,在班里总是差两个。而且,校领导还放了话,这指标和饭碗挂钩。胡老师就不淡定了。

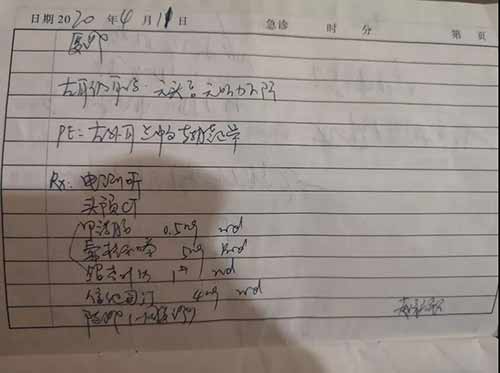

接着,遇到了疫情。初三年级也就先复课了。先是一段网络上课的日子,胡老师需要戴耳机喊话。连续多日的完成线上教学任务后,他陆续出现了耳鸣和失眠症状。

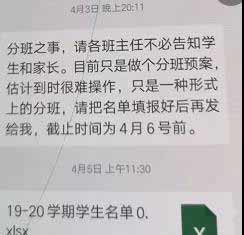

接着,毕业班终于开学了。明面上为了防疫,实际上为了区分优差生,毕业班开始了最后阶段的分班教学,一个班拆成了一快一慢两个班,胡老师的工作量增加了一倍。当然,这个分班,只是一个为了服务给领导脸上贴金的升学指标的“悄悄的动作”:

超负荷的工作,以及校领导压下来的完不成的KPI,摧垮了胡老师的精神。他开始连续地失眠。四月底,他向校领导请假去看病,憧憬着以更好的状态顺利带完这届毕业班,结果挨了一顿训。当然,后来还是准了假,看了病。不曾想,五一长假归来,五月六号,他返校后发现自己被强行调换岗位,离开了一线教师队伍,被拿捏去了教务室干杂活。这对于一个老教师来说多么残酷。

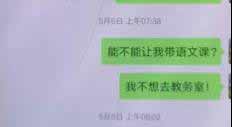

第二天早上一上班,胡老师就找到校领导,希望能够再通融一下,没有想到几十分钟后就传来噩耗:

胡老师的血,染红了最不起眼的官僚的乌纱帽。死得不明不白,关键证据也都灭失了。最小细胞里的乌纱帽,也有着拿捏一切的本事。

我以为事情就这样了。死者家属留了个言,反映了基层教师的生存情况:

结果,官方出了这样的声明,发在了县政务公开的微博上:

大家可以观赏一下下方的评论,分析一下这些评论的语言特点和逻辑特点。

“歙县发布”也娇滴滴地作了一个说明,解释了评论区出现了一水儿的新号的原因:

好一个“学校老师第一次上微博”,这也是完成学校交办的新的教学任务么?这和那“九颗种子”,不都是一回事么?“歙县发布”或许真买不起水军,大方地承认是动员自己人注册新号说两嘴,也就算了。结果非要强行修饰,弄巧成拙,无意间透露了一个最大的秘密:学校的老师,还需要去注册微博发些没头没尾的评论。否则,又“饭碗不保”了么?

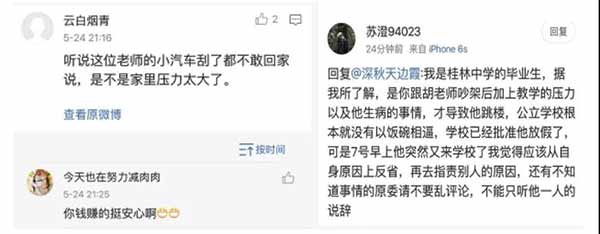

还有些受命来“听说”和“据我所了解”的:

一旦“机器人”式的控评被揭穿,也就需要一些不需要负责任的“听说”和“据我所了解”来转移视线,往尸骨上再戳一刀,好教领导心里爽上几秒。

基层的教师也好,基层的公务员也罢,都要乖乖地为这些大大小小的乌纱帽添光彩,乖乖地为它掸落灰尘,否则“饭碗不保”,哪怕上面沾满鲜血,也要忍住内心的万分厌恶去洗刷,哪怕是只苍蝇,也要强装笑颜咽下去。不改变社会的生产方式,作为非生产部门的教师和公务员,就难免要忍受这些违心之举。只有劳动者联合起来自己支配生产,才能在全社会消除吞咽苍蝇的土壤。

「 支持乌有之乡!」

您的打赏将用于网站日常运行与维护。

帮助我们办好网站,宣传红色文化!

欢迎扫描下方二维码,订阅乌有之乡网刊微信公众号