导读:实验室里,一份红油滚滚的预制菜样品正被注入检测仪器,结果显示其邻苯二甲酸酯含量超标13倍——这并非孤例,而是210份样品中的普遍现象。

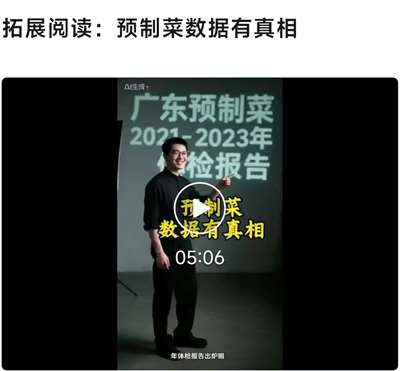

成都市疾病预防控制中心发表在《食品安全质量检测学报》的研究结果令人震惊:在抽检的210份预制菜中,DIBP、DBP和DEHP三种塑化剂的检出率分别高达94.3%、92.4%和96.2%。

这意味着几乎每一份预制菜都含有这类环境内分泌干扰物。更令人担忧的是,部分样品中DBP的最高检出浓度达到3.8 mg/kg,约为国家限量标准的13倍。

“即食型预制菜的风险显著高于需要烹饪的类型。”研究指出,高脂肪含量和储存温度共同加剧了塑化剂从包装材料中的迁移。

而现实是,无数后厨和家庭为图方便,直接带塑料包装加热预制菜,这无疑是在加速有害物质的释放。

(一)研究深挖,塑化剂污染现状触目惊心

2025年9月,知网刊登的这篇论文《四川地区市售预制菜中邻苯二甲酸酯类塑化剂检测分析》,首次系统性地揭示了预制菜中塑化剂污染的真实状况。

研究团队从四川省3个城市采集了210份预制菜样品,来源覆盖实体零售店、电商平台及食品生产企业直采。

样品被科学分为即食型、即热型和即烹型三类,并按主要原料成分进行细分。方法验证结果显示,该研究具有良好的线性关系、较高的灵敏度、准确度和精密度,满足准确定量分析要求。

数据背后隐藏着更为严峻的现实:DBP的超标率为4.30%,DEHP的超标率为0.47%。这些超标样品主要集中在高油脂类产品中。

研究特别指出,即食型预制菜(如红油类畜禽肉制品)中的DIBP、DBP和DEHP含量显著高于需要进一步烹饪的“即烹型”预制菜。

这一发现颠覆了许多人的认知——原本以为只需简单加热的即食型产品更为安全,实则可能隐藏着更大风险。

检测数据的意义不仅在于揭示问题,更在于指明了解決方向。研究人员发现,塑化剂的迁移与食品特性、包装材料和储存条件密切相關,这为后续的风险管控提供了科学依据。

(二)追根溯源,塑化剂如何潜入我们的食物

要理解塑化剂在预制菜中普遍存在的原因,必须从现代食品工业的产业链条入手。塑化剂,学名邻苯二甲酸酯类(PAEs),是塑料工业中常用的增塑剂,能够增加塑料的柔韧性和耐久性。

在预制菜的生产流程中,塑料包装与食品的接触几乎无处不在。从原料的运输、加工到成品包装,食品级塑料制品被广泛应用。问题在于,并非所有环节都使用了符合高温条件下安全标准的塑料材料。

油脂含量高的预制菜更容易溶出塑化剂,这解释了为何红油类制品成为重灾区。塑化剂具有脂溶性,易溶于油和脂肪。当富含油脂的食品与塑料包装接触时,尤其是在储存温度波动或加热条件下,塑化剂会加速从包装中溶出。

供应链各环节的交叉污染同样不可忽视。塑料材质的输送带、容器、加工设备都可能成为塑化剂的来源。甚至生产环境中存在的塑料微粒,也可能通过空气沉降进入食品。

更令人担忧的是,目前食品工业中塑料制品的监管存在盲区。一方面,食品级塑料的标准执行不够严格;另一方面,对于非直接接触食品的塑料设备,几乎没有相关限制。

“塑料王国”的便利让我们享受了现代食品工业的便捷,却也在不知不觉中付出了健康代价。

(三)健康隐忧,塑化剂对人体的全面威胁

塑化剂对健康的危害远非“可能有害”那么简单。世界卫生组织将邻苯二甲酸酯类物质列为环境内分泌干扰物,其危害具有隐蔽性和长期性。

内分泌系统是塑化剂攻击的首要目标。这类物质的化学结构与雌激素相似,进入人体后可能干扰正常的激素调节,影响生殖和发育健康。多项研究表明,孕期接触塑化剂可能影响胎儿发育,导致儿童行为异常和生殖器官发育问题。

肝脏与肾脏是塑化剂危害的另一重要靶器官。作为外源性物质,塑化剂需要经过肝脏代谢和肾脏排泄,长期过量接触会加重肝肾负担,导致功能异常。动物实验显示,高剂量塑化剂暴露可引起肝细胞坏死和肾小管损伤。

心血管系统同样难以幸免。塑化剂可能影响血脂代谢,增加动脉粥样硬化和高血压的风险。台湾一项针对塑化剂污染事件的长效随访研究发现,暴露人群的心血管疾病发病率显著高于普通人群。

最令人担忧的是潜在致癌风险。虽然目前人类流行病学证据有限,但动物实验表明,长期大剂量接触某些塑化剂可能增加肝癌、乳腺癌等疾病的发病风险。

需要强调的是,塑化剂对健康的影响存在剂量-反应关系。偶尔接触低剂量塑化剂不会立即造成健康损害,但长期积累可能带来潜在风险。鉴于预制菜在日常饮食中的比例不断增加,这一问题必须引起高度重视。

(四)加热误区,塑料包装遇热的危险倍增

现实中发现,许多餐饮后厨和家庭为求方便,直接将带塑料包装的预制菜进行加热。这一常见做法实际上大大增加了塑化剂迁移的风险。

温度是塑化剂迁移的关键影响因素。研究表明,塑化剂的迁移速率随温度升高呈指数级增长。在室温下相对稳定的塑料包装,在加热条件下可能成为塑化剂的“释放源”。

以常见的微波加热为例,短时间内局部温度可达100°C以上,这远超过许多普通塑料的耐受范围。即使是标称“食品级”的塑料容器,也并非全部适合加热使用。

油脂含量与温度存在协同效应。高油脂食品在加热过程中,油脂分子运动加剧,更有效地“提取”塑料中的塑化剂。这就是为什么红油类预制菜在检测中表现出更高塑化剂含量的原因。

包装材质的差异也是重要因素。虽然存在专用的高温蒸煮袋(通常标注可承受零下20度到121度的温度),但市场上许多预制菜出于成本考虑,使用的是普通塑料包装。这些包装在加热过程中可能发生变形、融化,加速有害物质释放。

更隐蔽的风险来自标签误导。部分产品包装上“可微波加热”的标识不够明确,或者使用了难以理解的技术术语,导致消费者误判风险。

塑料包装加热的风险评估需要更加严格。目前的标准测试条件可能与实际使用场景存在差距,无法完全反映真实风险。特别是对于长时间低温加热的情况,研究数据仍然不足。

(五)监管困境,标准滞后与执行漏洞

面对预制菜中塑化剂普遍检出的现状,现行监管体系显露出多处不足。标准滞后是首要问题。

我国目前对食品中塑化剂的限量标准主要参照《GB 5009.271-2016食品安全国家标准食品中邻苯二甲酸酯的测定》,但该标准制定时间较早,未能完全覆盖新型塑料材料和新的食品品类。

预制菜作为新兴食品品类,其特殊的包装和储存条件需要更有针对性的标准规范。现行标准对不同类型的预制菜未能区分对待,即食型与即烹型产品使用同一限量值,忽略了前者更高的风险。

检测监管覆盖面不足。目前对食品中塑化剂的检测多集中在终端产品,对生产过程中可能引入塑化剂的环节控制不够。包装材料本身的监管也存在盲区,食品级塑料的标准执行力度有待加强。

监管资源分配不均是另一现实问题。大型食品生产企业受到相对严格的监管,而数量众多的小型预制菜生产商监管覆盖不足。

研究数据显示,电商平台购买的样品塑化剂含量波动更大,这可能与产品来源复杂、监管难度大有关。

国际对比显差距。欧盟等地区对食品接触材料中塑化剂的迁移限量要求更为严格,且更新频率更高。我国在标准更新和执行力面上仍有提升空间。

(六)产业责任,食品包装的安全革新之路

面对塑化剂迁移问题,食品产业链各环节都需承担责任,推动包装材料的安全革新。包装材料生产商是技术创新的关键。开发新型环保增塑剂替代传统的邻苯二甲酸酯类是长远解决方案。目前已有柠檬酸酯、环氧大豆油等相对安全的替代品,但成本和技术成熟度仍是推广障碍。

生物降解塑料是另一有前景的方向。聚乳酸(PLA)等生物基材料在适当工艺下可以达到食品包装要求,且不存在塑化剂迁移问题。但其阻隔性和机械性能仍需改进,目前主要应用于低温短保质期产品。

预制菜生产企业是质量把控的核心。企业需要重新评估现有包装的适用性,特别是针对需要加热的产品。选择包装材料时不能仅考虑成本和便利性,必须优先评估安全性。

建立从原料到成品的全链条管控体系至关重要。这包括对供应商的严格审核、生产过程中可能引入塑化剂的环节控制,以及成品出厂前的合规性检测。

透明度是重建消费者信任的关键。企业应当主动公开产品包装的安全信息,包括材质类型、适用温度范围等。清晰的加热指导也能帮助消费者正确使用产品,降低风险。

产业协作必不可少。包装行业、食品制造业和科研机构需要加强合作,共同推动包装材料的技术进步和标准完善。只有全产业链共同努力,才能从根本上解决塑化剂迁移问题。

(七)消费者自救,实用指南降低暴露风险

在监管和产业改进的同时,消费者也可以采取有效措施降低塑化剂暴露风险。去除包装再加热是最直接有效的方法。

无论包装上是否标注“可加热”,都建议将预制菜转移到玻璃、陶瓷或不锈钢容器中再进行加热。这一简单步骤可避免高温直接作用于塑料包装,大幅降低塑化剂迁移风险。

正确识别包装标识是必备技能。食品级塑料通常有QS标志和“食品接触用”字样。可微波加热的容器会有明确标识,且常注明适用温度范围。消费者应仔细阅读这些信息,避免误用

加热方式的选择也影响风险程度。相比微波炉的高温快速加热,传统蒸锅的均匀加热可能更为安全。无论如何,都应避免过度加热和长时间高温处理。

饮食多样化是降低暴露的战略性措施。不过度依赖预制菜,增加新鲜食材的比例,既能降低塑化剂暴露风险,也有利于均衡营养。特别对于儿童、孕妇等敏感人群,更应控制预制菜的摄入频率。

购物时的明智选择同样重要。优先选择信誉良好品牌的产品,注意检查包装完整性。高油脂含量的即食型预制菜风险较高,可适当减少购买频率。

消费者并非完全被动,通过明智的选择和正确的处理方法,完全可以大幅降低塑化剂暴露风险。同时,积极的消费反馈也能倒逼产业改进,推动行业整体提升安全标准。

「 支持乌有之乡!」

您的打赏将用于网站日常运行与维护。

帮助我们办好网站,宣传红色文化!

欢迎扫描下方二维码,订阅乌有之乡网刊微信公众号