夜幕低垂,流水线上的年轻工人拖着疲惫的身躯回到宿舍,在手机屏幕上点开国际局势的分析视频;建筑工地的午餐时间,工友们围坐在一起,争论着某项经济政策的得失。这些画面本是公众参与的寻常剪影,却总被冰冷的嘲讽打断:“一个月几千块,操心这些有什么用?”“早点睡,明天还要搬砖。”这些轻蔑的言语,如同一道无形的墙,试图将大多数人隔绝在公共议题的讨论之外。

这堵墙的基石,是阶级社会中被精心塑造的“认知分工”。它试图让人们相信,思考国家与世界是某些特定阶层的专利,而劳动者的本分仅是埋头生产。这种分工的实质,是将人对自身命运的掌控权,与其在社会生产中的地位强行剥离。当一个工人专注于螺丝的拧紧时,他被视为“本分”;但当他的思考超越车间的围墙,试图理解这些螺丝在整个经济链条中的位置乃至全球贸易中的流向时,便被嘲为“越界”。这种规训,旨在将劳动者禁锢在碎片化的劳动环节中,阻止其形成对社会的整体性、批判性认识。

更深层次看,这种对劳动者政治关怀的嘲讽,是一种维护现存秩序的意识形态工具。它的核心逻辑是让被统治者自愿接受“思考的无能”,将公共事务神秘化、专业化,包装成普通民众不可企及的领域。当“这不是你该操心的事”成为一种普遍心态时,权力运作便得以在不受大众审视的阴影中进行。历史上,统治阶级往往通过垄断知识解释权来巩固特权。而在信息时代,当技术壁垒有所降低时,一种文化上的傲慢与歧视便被调动起来,试图重新筑起这道防线。那些调侃者,或许并未意识到自己正充当着这种“思想规训”的自发同谋,他们内化并重复着那套贬低劳动者主体性的逻辑。

然而,讽刺的是,正是这些被嘲讽的“几千块”的劳动者,构成了社会经济大厦最坚实的底座。他们的劳动创造了全部的物质财富,他们的生活状况是国家政策最真实的晴雨表。一项外交政策的成败,关乎海外市场的消长,直接连接着沿海工厂的订单;一个经济方针的调整,影响着物价与就业,真切地决定着无数家庭的生计。因此,他们对政治、经济、军事的关切,绝非“闲操心”,而是对自身生存与发展条件最直接、最深刻的关切。这种基于切身利益的洞察,往往能穿透华丽辞藻,触及问题的本质。

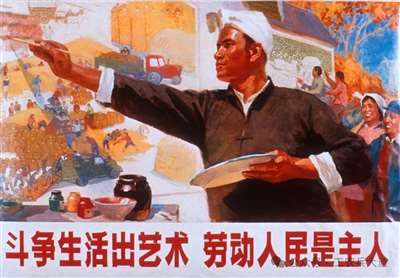

从马克思主义的立场看,劳动者的解放,不仅仅是物质条件的改善,更是精神上的觉醒与主体地位的确立。这要求他们必须突破“只劳心不劳力”或“只劳力不劳心”的阶级枷锁,将自身的物质生产者的力量与思想批判者的力量结合起来。当工人开始系统性地思考宏观经济布局的得失,当农民开始辩证地分析农业政策的走向,这本身就是一种对异化劳动的超越,是对自身作为历史创造者身份的回归。这种思考,是走向“自由人联合体”的必经之路。

因此,面对冷言冷语,我们需要的不是退缩,而是更坚定的理论自信与阶级自觉。公共讨论场域不应被阶级偏见所污染。每一个人,无论其收入与职业,都有平等的权利去关注、探讨与自身命运休戚相关的公共事务。打破这种“认知歧视”,不仅关乎话语权的平等,更关乎一个社会的健康与活力。当亿万普通劳动者都能自觉并自信地运用自己的理性,去分析、评判乃至影响国家与世界的前进方向时,这正是从“批判的武器”到“武器的批判”这一漫长征程中,不可或缺的思想启蒙。

「 支持乌有之乡!」

您的打赏将用于网站日常运行与维护。

帮助我们办好网站,宣传红色文化!

欢迎扫描下方二维码,订阅乌有之乡网刊微信公众号