原编者按:在上篇,编者介绍了作者的基本学术背景、本文的大致内容与推荐的理由。这里,编者对内容中的一部分进行简要的评述,并进而沿伸。

我们注意到,在下篇中,作者总结了十个方面的实证进展与经验结论。这些经验事实涵盖了工会问题的方方面面,附上的参考文献也值得学习。笔者自己注意到的有(1)工会在提高会员福利的同时也提高他们对工作的期望、特别是工作控制权和制度环境的更高要求和更多意见,以及(2)工会对提高工人整体就业稳定和总福利改善的共同作用。这些事实至少暗示,过去流行的说法,以为工会会制造特殊的与工人总体利益相分离的群体,并在政治斗争上观察到这一效应——这样的说法即使不是武断的也是值得商榷的。我们一再观察到,稳定的劳动关系和优厚的福利待遇是否指向斗争意识的软化,并非一个简单的联系,不能被解读为单向的结果。总体来讲,要考虑这些更深远的影响,就要把更复杂的机制分析和实证纳入其中,这才是负责的做法。

另外,作者一再强调,工会率在美国的持续走低是管理层反对的结果,为此多费笔墨写下不少反驳和辩护的意见。鉴于工会与工人就业、劳动力市场的联系,我们不得不再次想起卡莱茨基那古老的寓言:雇主的反对是充分就业的政治障碍······

最后,回顾作者在“新思路”部分的意见,笔者认为其中颇有值得严肃考虑的见解,但也必须说到,最后一条要求联邦政府放松管控来换取劳资之间更多样和灵活的协商办法,这种思路的确是某种意义上的“美国智慧”。而对各种从属于资方的“劳动组织”并不陌生的我们,也许只会想到老板在放松政府干预后借助黄色工会和假冒的各类“劳动代表”一力压制劳权、戕害工人的暗淡图景······

四、时间的检验:实证是否站得脚?

Part 4

要么拿出证据,要么就闭上你那张#**~! 嘴。”

——朋克派劳动经济学家,约 1984 年

《工会是做什么的?》(WDUD)问世之时,劳动经济学界正流行所谓“结构建模”,通常是关于劳动供给行为的研究。对于那些“有幸”错过这一阶段研究的人来说,结构建模的实质是:构建精巧复杂的最优化行为模型,然后在贫瘠的数据之上,以尽可能高超的计量技术去估计这些模型。但这些数据往往不足以得出明确结论,更难揭示真实的行为机制。在这一潮流中,几乎没有多少精力被投入到寻找“伪自然实验”或可信的工具变量上,以真正识别对经济激励的响应。由于没有人真正知道“正确的结构”,而多数建模者又将行为经济学排除在经济学研究的疆界之外,这类研究带给我们的,是关于“建模本身”的知识,而非关于现实世界的认识。无论当年还是今天,我都认为这种方法并没有显著扩展我们对经济运行的理解。与此迥然不同的是,制度经济学家和产业关系专家——其成果由考夫曼在研讨会论文(二)中总结(Kaufman, Winter, 2005)——他们的认识大多基于案例研究。

正如本节开头那句“朋克式”引言所暗示的, WDUD 的方法论选择与这些研究路径迥然不同。推动 WDUD研究的,是一种(有时颇具攻击性的朋克式)信念:理解工会的进展,更可能来自覆盖多种结果的大规模统计分析,而不是黑板上的推演或零散的案例研究。事实上,研讨会中的几乎所有评论者,都正是基于随后的二十年间积累的大量统计证据来检验本书论断的持久性。

我对现有关于“工会是做什么的”的研究状态的解读——而研讨会论文对此总结得相当出色——是:那些经历了最为充分、严谨的实证检验的 WDUD 论断,至今依然成立。关于工会对工资水平、工资差距与不平等、附加福利、离职与流动率、盈利能力、工作满意度、人力资源管理政策、以及政治活动与结果的影响,这些经验性论断在过去二十年中依然表现出稳健性。至于工会对生产率的影响,研究结果范围很广,但整体上与 WDUD 的核心论点相符——“工会主义本身既不是生产率的加分项,也不是减分项,真正重要的是工会与管理层在工作场所的互动方式”(Freeman and Medoff, p. 179)。不过,这一结论在书中带有某种“积极润色”,而 Hirsch温和地批评这种表述“过于乐观”,似乎暗示平均效应会更正面一些。如果真有 M-膜“弦扭机”的机会,我会削弱这种润色。

总的来说,既然研讨会的参与者们——有时带着热情,有时带着勉强——都同意 WDUD 在大多数问题上的判断是正确的,我并不觉得需要依靠 M-膜弦扭机去大幅修订,更不必像尼克松一样“抹掉录音带”。当然,在某些争议性问题上,我会选用比研讨会部分作者更温和的形容词,但我并不反对他们的实质性评估。劳动经济学家作为一个整体,与其他群体相区分的特点在于我们更依赖数据驱动而非先验驱动。我们的“先验”更多体现在对研究结果所加的形容词,或是我们赋予它的解释色彩上,而非结果本身。剔除修辞,我们让证据自己说话。

不过,形容词先放在一边,WDUD 的某一项论断却引起了研讨会部分学者的强烈反对,以至于我不得不再一次披上“朋克劳动经济学家”的外套,准备为之辩护。那就是:管理层对工会的反对,是美国私营部门工会密度急剧下滑的一个主要原因。在讨论那些已基本达成共识的研究成果之后,我将针对批评者为这一论点做出辩护。

1. 工会的工资效应(Blanchflower 与 Bryson, 2004)

谈到工会的工资效应,我首先想到的并不是 WDUD ,而是 H. Gregg Lewis。 WDUD 中关于工资效应的研究,在许多方面与 Lewis 的后期工作相呼应,部分原因在于 Gregg 曾到 NBER 与哈佛使用 CPS 数据文件开展研究,而当时参与 WDUD 的研究助理也曾为他提供协助。我们对微观数据的分析显示,不同工人群体、行业、职业与地区 之间, 工会工 资 效应差异 显著。 多亏 Hirsch、Macpherson 与 Schumacher(2004)以及Blanchflower 与 Bryson(2004)的研究,我们如今知道 CPS 的估计存在向下偏差,其根源在于普查局采用的hot deck 收入插补方法中,并未把工会身份作为插补变量。不过,Blanchflower 与 Bryson 证明,这并不影响不同群体或部门间差异的模式。他们确认了 WDUD 的发现:工会并不存在单一的工资效应,而是一系列随工人特征与部门条件而异的效应。

此外,WDUD 还提出:工会密度下降将使工会劳动的需求曲线更具弹性,从而导致工会工资差额下降;并且工资差额应表现为逆周期性,因为非工会工资对市场压力的反应比工会工资更为迅速。Blanchflower 与 Bryson的实证结果表明,这些预期都得到了数据支持。私营部门工会溢价的下降,意味着通过静态劳动力再配置所估算的工会“垄断效应”,实际上比书中所言要更小。

图:1935年芝加哥工人罢工

2. 工会与不平等(Card, Lemieux, Riddell, 2004)

我最初研究工会对工资分布的影响时,大多数经济学家(至少在芝加哥一带)普遍相信:工会会增加不平等,因为它们提高了劳动精英的工资,同时通过将劳动力从工会化部门挤出,压低了非工会工人的工资。然而,WDUD总结的分析表明:工会引致的工会工人内部工资差异缩小,以及工会推动的“白领—蓝领”工资差距缩小,而这些影响占据更主要的地位;因此,净效果是工会反而降低了工资不平等。由于这一发现与当时的主流观点背道而驰,我进一步比较了企业内部与整个经济的工资不平等,使用横截面数据与追踪工人由工会到非工会就业(或反之)的纵向数据来验证。绝大部分研究集中在私营部门男性。

随后的研究——由 Card、Lemieux 与Riddell 回顾并扩展——涵盖了更多群体(如女性与公共部门工人),采用了更强有力的模型来处理工会覆盖的差异,以及不同工人群体之间的工会工资效应。结果表明,工会对工资分布的影响在不同时间、不同模型、不同数据中都具有稳健性。

正如Card、Lemieux 与 Riddell 三位学者指出的,在美国之外以及劳动关系去集中化的国家,要考察工会对工资分布的影响更加困难。若瑞典几乎所有工人都被集体谈判覆盖,若荷兰将谈判协议强制延伸至未覆盖的工作场所,若意大利像它多年来所作的那样,通过“工资滑动制”(scala mobile)在全国范围内调整工资,那么就无法用工会与非工会工资的比较来推断工会主义的影响。应对这一问题有两条途径:第一,比较不同集体谈判覆盖水平国家的工资分布,这类比较无一例外地显示,集体谈判更普遍的经济体,工资分布更为平均;第二,也是更有力的办法,是利用随时间变化的制度改革,来检验集体谈判覆盖率或工资决定方式变化是否伴随着工资分布的变化。意大利的经验便印证了这一模式:当工资通过工资滑动制(scala mobile)全国统一决定时,工资差距缩小;而当意大利放弃这种制度、转向更为分散、市场化的工资决定时,工资差距则扩大。无论好坏,工会与其他工资决定制度,确实降低了工资分布的不平等。

全美汽车工人联合会(UAW)的一次游行

3.离职率、人员流动率与争议解决机制(Addison 与 Belfield, 2004;Lewin,2005;Verma, 2005;Hammer 与 Avgar, 2005)

“毕竟,我们可以把员工流动率更低归功于工会。” ——Addison 与 Belfield

工会“退出—发声”(exit–voice)分析的核心在于:劳动者面对工作场所问题有两种替代方式——要么“退出”(辞职),要么“发声”(向管理层表达不满)。高退出率往往伴随低发声,反之亦然。WDUD 的创新在于,用个体层面数据来检验这一分析,并利用这些数据将“工会与流动率的负相关关系”拆分为两部分:一部分源自工会的“垄断面”(更高工资与更好福利),另一部分则归因于工会的“声音面”。个体层面的数据清楚表明:工会工人的离职率更低,工作年限更长——后者是流动率累计效应(the cumulation of turnover )的结果,这一发现也在后续研究中得到反复证实。进一步的标准计量分析则显示,工资与福利效应远不足以完全解释工会对流动率的影响。这就留下了一个关键问题:剩余的效应,到底来自“声音”,还是来自其他因素?

在20世纪80年代初我做关于“工会与离职”关系的报告时,有些经济学家提出了一个朴素的替代解释——工会工人之所以更少离职,是因为他们能力不如非工会工人,离开工会岗位后只能找到更差的工作。这个假说颇有意思,但却与这些经济学家在“工会工资差额”估计问题上提出的另一套反驳相互矛盾:他们那时认为,工资差额被高估,是因为工会化企业用更高工资吸引并雇用了更有能力的工人。无论如何,“工会工人较少离职是因为能力较弱”这一说法很快就站不住脚了。追踪同一劳动者的纵向数据清楚地表明:同一个人在工会岗位上的离职倾向,低于其在非工会岗位上的离职倾向。

Addison 与 Belfield、Lewin、Hammer 与 Avgar 的综述进一步确认:是的,工会确实能降低离职与人员流动,而且这种效应超出了工会对工资与福利的影响。Addison 与 Belfield 基于英国 WERS 数据的分析,尤其为检验“工会影响离职与满意度”的一般性提供了有力证据。该研究对象在英国,抽样设计也不同于我当年用于分析美国离职与工龄的样本。读到他们文中的表 5 显示英国的工会“声音”效应“在幅度上与 Freeman 与Medoff 关于美国的结果大体一致”(第 579 页)时,我可以说是非常欣慰。

不过,我们称之为“工会效应中的声音部分”,从技术上讲仍是一个“剩余项”——也就是“垄断面”(更高工资与更好福利)无法解释的那一部分“离职减少/工龄增加”。我在《劳动研究杂志》创刊号(Freeman,1980)中提供过一些有限证据,显示工会效应与“声音”的度量相关,但那时的分析充其量只是提示性的。正如Addison 与Belfield 所强调的,要弄清楚工会如何在工资与福利之外进一步降低流动,我们仍有许多工作要做。我们需要同时度量“非工会化声音”与“工会化声音”在工作场所的有效性;需要利用“雇员—雇主匹配”数据来检验“声音解释”,同时也要为其他可能的解释提供检验空间;此外,无论是实验室还是田野的实验研究,若能揭示“退出—发声”的权衡,也将大有裨益。

Lewin 有力地论证:仅以个体层面使用申诉(grievance)制度,无法解释工会对“显著降低离职、延长工龄”的巨大作用。他指出,提出申诉的工人往往生产率更低,劳动关系更糟,甚至离职与流动更高。显然,“高申诉率”并不是“集体声音正在改善劳动条件或提升生产率”的指征,反而常常意味着相反。良好的劳资关系应当在早期就化解问题,无需走到正式争议渠道。如果管理层愿意倾听集体声音,而工会也负责任,问题应在酿成正式申诉之前得到解决。与 Lewin 略有不同的是,我反而将“在人力资源管理与企业绩效的既有研究中发现……只要存在或可用申诉程序,组织绩效就呈正相关,特别是当其与某些高参与型 HRM 做法打包实施时”(Lewin,第227 页)解读为:这恰恰体现了工会主义“积极的集体声音/制度性回应”这一面向。所谓“集体”,意味着群体层面的行动;所谓“制度性回应”,意味着组织层面的响应。当工会的声音有效运作、管理层又能积极回应时,正式申诉应当很少,而围绕问题解决的合作应当很多。

观察工作场所层面的数据,Verma 强调:与非工会化工作场所相比,工会化工作场所更有可能设立正式的集体声音机制。在日本,联合协商委员会与申诉程序在工会工作场所中远比在非工会场所更为普遍。在澳大利亚,员工调查与会议、申诉与平等就业机制、协商与安全委员会、专项工作组以及健康与安全代表,也更常出现在工会化的工作场所。Verma 最终得出结论:“工会与赋予工人在工作场所发声的机会之间存在高度相关性”(Verma, 2005)。而这正是“退出—发声”模型得以解释工会与非工会在人员流动与其他结果上差异的必要条件。

然而,在对集体声音效应得出定论时,一个根本困难是:我们缺乏对特定工作场所“集体声音的数量与质量”的有效度量。如果在离职率或工龄方程中,工作场所或组织层面的声音度量能够解释相当部分工会的剩余效应(即超越工资补偿的工会效应),那么“声音假说”就能得到有力支持。相反,如果这些度量无法解释任何剩余工会效应,我们则必须另寻解释路径。再进一步,若事实证明,无论在工会还是非工会环境中,只要声音机制运行良好,就能显著降低流动率,那么分析就必须更往前推进一层,去探讨为什么集体声音在某些环境中运作顺畅,而在另一些环境中却失灵。因此,亟需解释的现象不仅仅是 WDUD 已经确认的“在控制薪酬条件后,工会对离职与工龄的巨大影响”,更包括这一影响在不同制度环境之间的差异性。换句话说,问题不仅是“工会效应的存在”,还在于“这种效应为什么会在不同场所表现出不同的强度”。

图:劳联-产联

4. 工会与福利(Budd, 2004)

在 WDUD 中,我曾提出:工会会提升附加福利支出,而其中大约一半的增长来自工会“声音”这一面向。具体而言,工会能够整合工人对于“工作场所公共品”的偏好,并帮助工人将这些偏好传达给管理层。这一“公共品”逻辑完全来自标准的公共经济学课程;而“工会声音能够促使工人揭示其对福利的真实偏好”的主张,则同样根植于基本理论。理由在于:如果缺乏某种对雇主的制约机制,工人便不会向雇主透露其对福利的真实估值,因为他们担心雇主会像歧视性垄断者那样,榨取全部剩余。工会或其他某种组织因此是必要的,以确保工人能够分享信息带来的收益,并由此激励他们披露真实偏好。

Budd 对 WDUD 之后有关福利的文献的综述,在美国的情境下支持了这两点,并将结果延伸至英国。他发现:在英国,工会对雇主养老金、病假工资和年假等福利有积极影响。在美国,基于三月现况调查(CPS)的证据显示:医疗保险与养老金覆盖率在工会工人与非工会工人之间存在巨大的差异,并且在回归分析中,这些差异“在许多情况下甚至比 WDUD 发现的更大”。同样地,雇主员工补偿成本(Employer Costs for EmployeeCompensation)的数据,也强有力地支持了工会对附加福利支出的影响。Budd 的估计表明:工会“声音效应”约占工会覆盖对总体附加福利影响的四分之一,而在低工资岗位中,这一比例超过一半——这正是工会通过更多提升低收入者的经济地位而减少收入差距的组成部分。

更进一步,Budd 将分析拓展至 WDUD 所未触及的两个维度:工会对员工“福利认知”的影响,以及工会对员工“福利使用”的影响。他将二者统称为“工会促进效应”(union facilitation effect)。证据表明:工会成员对福利的了解程度高于非成员,即便后者也被覆盖;更重要的是,工会成员更有可能真正使用这些福利。研究还发现:工会成员比非成员更了解法定福利,并且更可能获得这些福利。这与“声音模型”的基本逻辑高度契合:工会能够通过提供信息和协助,改善劳动力市场的运作,帮助工人获得工作场所应享的权利。随着工会在就业中的比重下,不仅养老金、健康保险等重要的私下谈判福利面临风险,连社会立法保障的福利,也可能因缺乏工会推动而打折扣。

5. 工会与利润下降(Hirsch, 2004)

工会降低利润,这一命题在 WDUD 中居于核心地位。它是“将收益从雇主再分配至工人”的核心机制;也是解释“管理层为何在经济动机上反对工会”的核心逻辑。但现实或许会令人意外,当年我在 NBER 工作论文1164(即 WDUD 中相关章节的基础)中试图研究工会对利润的影响时,几乎没有任何关于“工会主义与盈利能力”的计量经济学研究。当时,产业组织学家关注的焦点是“产品市场集中度与利润”的关系,而劳动经济学家则主要研究工资,而非利润。说句实在话,想要研究这个命题出成果简直是易如反掌。

正如 Hirsch 总结的那样,后续的大量研究“无一例外地表明,工会化企业的盈利能力更低”(Hirsch, 2004,p. 432),这一结论不受利润指标、分析方法、数据层次或时间跨度的影响。其中尚未被厘清的问题是:工会所导致的利润下降中,有多少源于经济租金或垄断利润(在这种情形下,它仅仅是再分配),又有多少源于正常回报——即“准租”——从而带来不利的效率后果。Hirsch 及其他学者关于“工会化企业或行业研发与投资水平更低”的发现,意味着至少有一部分利润下降,确实来自工会削减了正常利润或准租,并因此对经济增长产生了抑制。

6. 工作满意度(Hammer 与 Avgar,2005)

WDUD 揭示了一个聚焦“结果—产出”而非工资时才会显现的谜题:尽管工会带来了更好的物质报酬与集体发声的机会,工会工人对其工作情境的主观满意度却低于非工会工人。这一发现已在多个国家、许多研究中被反复复制。因此关键问题不在于现象是否存在,而在于为何如此。按“退出—发声”框架的解释,问卷中报告的“不满意”与真正导致“退出(辞职)”的那种不满意并不相同:工会工人因更有意识地思考“应当获得什么”,从而形成更为挑剔的评价态度。Hammer 与 Avgar 罗列了八种可能的解释,其中既包括对“退出—发声”分析的有趣变体(如工会通过社会化,使成员更加关注特定的工作结果),也包括一个自然的替代假设:工会与非工会岗位在内容上差异很大,而工会岗位在内在特性上可能更难以令人满意。

后续研究发现:虽然工会与非工会之间满意度的差异很大一部分可以用工作与工作场所的细致特征来解释,但工会制度对满意度产生的显著负面影响往往依然存在。然而,即便通过详细的工作内容指标来解释负面满意度结果,其本身仍未能破解所谓的"满意度谜题"。原因在于:谜题不仅体现为“工会工人更不满意”,而且体现为“工会工人的离职率更低”。就相关性而言,这似乎与“工会降低流动”的事实相冲突——一般说来,凡是能降低流动(离职)的变量,也应当提高满意度(正如工资所做的那样)。因此,任何基于“工作内容/工作场所特征”的解释,不仅要能消除“工会—不满意”的负相关,还必须能同时消除“工会—离职率较低”的负相关;据我所知,这一步目前尚未做到。

Hammer 与 Avgar 正确地批评了 WDUD 在表述“工会声音如何影响态度”时使用的术语。我们曾把那种不满意称为“非真正(not ‘real’)”,这并不能准确传达分析要点。我更赞同二位的说法:“工会成员在评估工作结果时,拥有不同的期望、价值与参照框架。”(Hammer and Avgar,2005)其方法论含义是:任何关于“工会如何影响工作满意度”的模型,都必须同时分析工会对“期望/价值/参照框架”与对“客观结果”的影响。自我离开芝加哥多年之后,我也可以心安理得地承认:“纯经济学”的理论,作为解释工作态度因果机制的模型,确实过于简化(Hammer and Avgar,p.261)——说出这话,也不用担心会立刻被“看不见的手”拍回去。

7. 政治活动(Masters 与 Delaney,2005)

“先跟西德尼商量一下。”

——据称出自富兰克林·德拉诺·罗斯福之语,所指为成衣工会联合会(Amalgamated Clothing Workers Union)主席西德尼·希尔曼(Sidney Hillman)。

工会在政治上投入了相当可观的资源,目标有二:其一,推动有利于工会作为组织有效运作的立法或行政政策;其二,推动更广泛有利于劳动者的法律。WDUD 的分析发现,尽管工会深度参与民主党政治,但它们难以促使民主党政府通过对“工会这一制度”本身有利的法律;不过,当与其他群体结成联盟时,工会确曾帮助推动更广义的 “亲工人”立法。

Masters 与 Delaney 对过去二十年工会政治活动的回顾印证了这一图景。随着工会密度下滑,工会加大了政治动员力度,至少部分对冲了其在劳动力队伍中的占比下降。2002年,AFL-CIO的政治干事宣称,在工会密度持续下降的背景下,他们反而提升了工会群体在选民中的占比——但弗里曼(2004)指出这实则源于对出口民调数据的误读。Masters与 Delaney 提供的全国选举研究(NES)数据(其表 7)显示:1980 年至 2000 年期间,来自有工会成员的家庭的选民占比从 26% 持续下降到 15%。同期,“工会成员—非工会成员”在国会选举中支持民主党的差距有所扩大,但其幅度不足以弥补工会选民比重的下滑。此外,尽管工会对政治竞选的资金投入不小,却仍远远小于工商界的捐助。

在 1990 年代,工会试图通过政治手段为自身及广大劳动者谋求利益,大体说来并不成功。克林顿政府时期,工会未能推动“罢工者替代”(striker replacement)禁令或劳动法改革,也未能阻止它们认为(无论判断正误)会损害美国工人的《北美自由贸易协定》(NAFTA)。Masters 与 Delaney 指出,它们所能做到的“最好结果”,不过是阻止国会通过进一步削弱工会的法律而已。然而,伴随密度的持续下滑,工会遏制反工会政策的能力亦告减弱:在2000年代初,俄克拉荷马州通过了“工作权”(right-to-work)提案,印第安纳、密苏里与肯塔基三州的共和党州长则撤销了州层面的集体谈判规定。

为何工会如此巨大的政治投入收效甚微?一种解释是:工运过度捆绑于民主党,使得民主党将其视为“理所当然”的票仓,因而不愿为工会目标硬碰硬;而共和党则将工会当作主要政治对手,因而致力于削弱之。另一种、与 Masters 与 Delaney 分析一致的解释是:工会的政治动员引发了工商界的强力反制;后者拥有更雄厚的资源,并由此影响着民主、共和两党的政治人物。Masters 与 Delaney 还提出第三种解释:劳工在“政治操作技术”上很强,但缺乏“思想上的激情”(the passion of ideas)——此说法虽难以严格检验,却颇能切中当下工会运动的状态。无论如何,WDUD 得出的结论——单靠政治行动难以重振工会的命运——在今天恐怕比二十年前更为贴切。

图:工会与美国的政治活动

8. 难以捉摸的生产率效应(Hirsch,2004)

在Brown 与 Medoff(1978)以生产函数分析工会对生产率影响之前,关于工会与生产率的讨论常常围绕“养冗员”(featherbedding)的惊悚故事打转——例如音乐家工会或印刷工会的做法。与此形成反差的是,跨州、以两位行业分类(two-digit industry)为单位的生产函数分析曾给出“工会显著提升生产率”的结论。然而,随着证据的积累与方法的细化,工会的生产率效应估计迅速收敛:如 Kim Clark 对水泥行业估计的6%–8%正向效应(Clark,1981),以及他在“业务线”(line-of-business)数据中估计的 −2%(Clark,1984)。事实证明,那种跨州层面的生产函数分析过于粗疏:没错,控制资本与劳动投入后,工会化的明尼苏达州两位行业的“增加值”高于非工会化的密西西比州,但更大的可能是厂商面向不同市场生产了不同质量的产品,而非工会“成规模地提升了生产率”。

后续研究总体支持“更为温和”的效应幅度。Belman(1992)报告称,约三分之二的研究发现工会对生产率为正向影响,但估计在各行业间差异很大,甚至同一行业内也不一致(见其附录 I)。Doucouliagos 与Laroche(2003)对美国、日本与英国 73 篇相关研究做的元分析显示:总体效应接近于零,但在美国制造业中为正。Hirsch 正当地强调了“关于工会生产率效应的文献差异巨大”(第429页),并倾向于认为平均效应非常接近于零。就我而言,基于三份综述,我比他更愿意认为证据略偏向“正向效应”;但我同意此领域最有力的结论是:估计结果的变异性极大。

为何估计的生产率效应差异如此之大?有两种合理的解释。其一,生产函数的方法论过于粗糙,最多只能识别资本、劳动(以及或许是劳动质量)与产出的“基本联系”;产出指标几乎从不对应同一物理单位,即便是以吨计的水泥也存在细微差别,这种差异连计量经济学家也难以捉摸。其二,与 WDUD 的叙述相一致:关键不在“工会主义本身”,而在工会与管理层的互动;而这种互动在不同行业、不同企业,甚至同一企业的不同工厂之间都可能截然不同。若属实,要在理解工会的生产率效应方面取得进展,就必须用新的度量来替代“0/1 式的工会虚拟变量”,衡量在工会化(以及非工会化)情境下的“集体声音/制度性回应”——亦即劳资关系的真实质量。尽管美国至今没有大型调查真正试图揭示这一点,但英国的 WERS 调查及其同类项目提供了值得借鉴的范式。

9. 管理灵活性与人力资源管理实践(Verma, 2005;Lewin, 2005;Hirsch, 2004;Addison 与 Belfield,2004)

“工会削弱管理灵活性并改变人力资源管理方式”这一论点并非 WDUD 的首创。早在 1960 年,Slichter、Livernash 与 Healey 合著的那本厚达 900 余页的巨著 The Impact of Collective Bargaining on Management(《集体谈判对管理的影响》),就以近乎“令人筋疲力尽”的细节,全面展现了管理在有无集体谈判条件下的多重差异。那本书不仅让我读得精疲力竭,相信也让所有被指定阅读它的学生倍感折磨。WDUD 以及后续研究的创新之处在于:它们超越了个案描述,尝试定量衡量那些在制度上约束管理层决策自由度、并使人事政策或HRM实践制度化的机制究竟是否存在。

Verma 的分析表明,“工会使决策更为制度化,减少管理层自由裁量,并延长决策所需时间”,这一概括至今依然成立。其中一些制度化做法,例如:正式的岗位发布、新员工试用期、系统的离岗培训,往往有助于提高生产率;另一些做法,比如减少临时工的使用、在晋升上更依赖正式程序但在薪资、晋升或裁员决策中减少对绩效评估的依赖,对生产率的影响则并不明朗。在工会环境下,减少绩效薪酬与个人激励的使用,可能会降低个体努力程度,但同时也可能提高工人之间互助意愿,从而增强团队生产率。无论制度化对生产率的效应如何,有一点是无可争辩的:工会确实缩小了管理层自主决策的空间。

Lewin 关于申诉程序的证据则讲述了一个类似的故事:与非工会场所相比,工会化工作场所更倾向于采用正式的申诉程序。不过,过去二十余年间最引人注目的发展,却是非工会企业纷纷建立起类似的争议解决制度。工会与非工会之间在这方面的差距缩小,反过来引出了一个重要问题:为什么非工会企业要主动模仿工会工作场所的申诉程序(以及可能还有其他限制管理裁量的做法)?这又意味着我们必须重新审视“管理灵活性”的收益与成本。倘若 Verma 的假设成立——即工会通过“威胁效应”在非工会部门也“间接改善了发声机制”(第 35 页)——那么随着工会密度的继续下滑,我们可能会观察到:非工会企业中的某些正式制度会逐渐弱化。

换言之,这一主题的核心张力在于:制度化带来的公平与合作,是否值得以牺牲部分灵活性为代价?

10. 工会密度的下降(Flanagan, 2005;McLennan, 2005;Lewin,2005)

在 WDUD 的最后一章中,我们把美国私营部门工会密度的下降,主要归因于管理层的反工会活动,并基于一个“存量—流量”模型预测:工会密度在可预见的将来会继续跌破 10%。那一章谨慎地把结论称为“推演”(projection)而非“预测”(prediction),但时任 AFL-CIO 主席的莱恩·柯克兰(Lane Kirkland)还是嗤之以鼻,称之为“学术胡闹”(他大概用了更直白的词),并劝我不要再筹办一次 NBER 会议来深入探讨工会下滑问题。毕竟,在他眼里,Freeman 与 Medoff 不过是两个缺乏实践经验的年轻后生。我记得当时心想:或许他知道我们所不知道的事,或许我们会在趋势线继续下滑之际仓促外推,而随后密度却意外反弹。二十年后,当私营部门工会密度已降至 8.5% 且仍在下降时,数字已说明一切。

为理解密度下降,Medoff 与我当年曾检视并否定了一个流行解释:即下滑主要源于产业结构的变化。我们提出的论点是:经济动机驱动的管理层反对工会,是导致密度下降的主要力量,并估计其单独作用就占到工会密度下降的四分之一到二分之一。Flanagan、McLennan 与 Lewin 并不同意这一结论。在他们的解释框架里,工会密度下滑更多反映了工人对组织化兴趣的减退,而管理层反对的作用远小于我们估计的 25%–50%。对此我毫无认同感。作为新古典经济学者,我难以理解:如果反对工会并不奏效,企业为何要在 NLRB 代表选举中花费巨额资金与管理精力来打败工会?作为产业关系学者,我同样难以理解:来自实地观察、工会组织者的描述、反工会顾问的自述,以及工人本人的说法,怎么会在管理层作用这一点上全都错?作为常识判断,我更要追问:如果管理层对结果无足轻重,他们又为何坚决反对“签卡认证”(card checks)、“快速选举”以及集体协议中的“中立条款”?

当然,管理层反对并非美国工会衰落的唯一原因:WDUD 的估计值远未达到 100%。正如 Flanagan 指出的,在许多欧洲国家,工会密度同样下降,但那里几乎不存在管理层反对。然而,欧盟国家往往通过“合同延伸”制度,使集体协议覆盖所有劳动者,无论其是否入会。在这种情况下,是“搭便车”行为而非管理层反对导致一些工人不入会。只要集体协议覆盖率保持高位,工会密度在这些国家就不是劳资对抗的焦点,这与美国情况大相径庭。

撇开国别差异不谈,Flanagan 仍承认:管理层反对工会是出于经济理性的选择,并指出“管理层反对工会更强烈的根源在于美国相对分散的集体谈判安排——在这种体制下,工会的补偿收益使工会化企业面临巨大的竞争压力”。这一点与本书以及我与 Blanchflower 的后续研究是一致的(Blanchflower and Freeman, 1992)。我们分歧在于:管理层反对是否必须像 1960–1970 年代那样不断升级,才能有效阻止工会组织化。Flanagan 认为:既然自1980 年代中期至 1990 年代,NLRB 选举中“非法管理行为指控”这一代理变量相对稳定,那就证明WDUD 过度夸大了反对的重要性。而我认为此说站不住脚。既然企业找到了足以遏制工会组织化的反对水平,何必再投入更多资源来遏制工会?经济学原理正是:投入到边际收益等于边际成本为止,并维持在该水平。到1980 年代,管理层已然达成这一均衡。

基于 Flanagan 的分析,McLennan 进一步否认:“由企业聘请的高薪顾问所主导的反工会活动,是工会骤降的主要原因”这一主张(McLennan, 2005)。我依然选择相信管理层的理性。如果顾问无助于打败工会,企业为何要雇佣他们?若耗费公司资源阻击工会毫无效果,又何必坚持?鉴于 McLennan 强调“工会化降低盈利”是管理层最关切的问题,那么按照标准经济逻辑,管理层自然会通过反对工会来保护利润。管理层并不是为了工人利益而与工会斗争。WRPS 调查曾问工会化企业的经理:“你们是否认为工会对工人有益?”多数经理的回答是“是”。 这表明他们在事实上认可,而非否定“Freeman 与 Medoff 关于工会衰退损害工人利益的立场”。

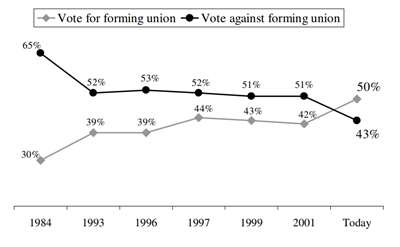

关于工会衰退的主要替代假说是:非工会工人对入会的兴趣比过去更低。Flanagan 认为“有更强有力的证据表明,非工会工人对工会代表的需求正在下降”(第 59 页)。但与之相反的是,调查证据显示:大量且不断增加的美国工人希望加入工会。WRPS 的数据显示:32% 的非工会工人表示他们会投票支持工会;约 8%–12% 的工人则表示,管理层态度会左右他们在 NLRB 选举中的投票。Lipset 与 Meltz 的调查更发现:48% 的工人会在NLRB选举中投票支持工会——这一比例甚至高于加拿大。其他英语国家的类似调查也表明:美国是“非工会工人中支持工会比例最高”的国家(Boxall, Freeman, Haynes)。Peter Hart 的调查结果(见图 1)进一步显示:表示会投票支持工会的非工会工人比例随着时间推移在上升。

非工会工人支持组建工会的比例

Source: Peter Hart Polls, “today” is 2003

McLennan 在承认调查显示“大量工人想要工会却无法得到代表”的同时,质疑我们应当在多大程度上信任工人的回答。他提醒道:“在电话中对一个假设性问题的回答,与个人作出支持工会的约束性决定,两者差距甚大。”对此我同意。支持工会确实更难,尤其当管理层和主管反复告诉你要反对工会时。然而,没有任何理由相信所谓“电话回应偏差”会随时间增长(若要解释 Hart 调查中的趋势,这一点不可或缺);或在不同国家间差异巨大(若要解释美国工人表达的工会需求高于他国,这一点不可或缺);或大到足以推翻整体调查结果。哪怕只有10%的非工会工人身处“多数人支持工会却被管理层反对吓退”的工作场所,美国的工会密度也会翻倍以上。

事实上,在 2005 年夏,AFL-CIO 就进行了一场“现实测试”,检验人们在调查中所说的,是否真的意味着他们会加入某种工会组织,尽管这一场景不同于在 NLRB 选举中冒着与管理层对立的风险。AFL-CIO 将组织者派往十个城市,邀请人们加入 Working America(www.workingamerica.org)——这是一个非集体谈判性质的附属组织。结果,六个月内签下了 80 万名成员,且通过网络又吸纳了数以千计的新成员。即便 WorkingAmerica 所能提供的福利极其有限,仅仅是关于劳动议题的信息与象征性的团结支持,这一成果仍令人瞩目。组织者如此轻松地吸纳成员,这清楚表明:劳动者对某种能帮助他们应对职场与劳动力市场困境的组织,有着深切需求。这一点与调查结果高度一致。美国工会能否挖掘并回应这种需求,向那些希望加入却无法在工作场所实现集体谈判的数百万工人提供服务,将在很大程度上决定工会能否在美国实现自我重塑(Freeman, 2005,5)。

总之,我既给予管理层以肯定,承认他们懂得并善于捍卫自身经济利益;也给予工人以肯定,承认他们在表达自己诉求时是诚实的。

五、新思路:工会与研究的下一步?

Part 5

“当私营部门还存在工会的时候,F&M告诉了我们工会在做些什么。”——Hirsch

研讨会的论文表明,What Do Unions Do(WDUD)识别出的关于工会的若干实证规律,经受住了后续分析与经济环境变化的考验,且似乎在全球范围内具有一定适用性。后续研究之所以能印证 WDUD 的大多数结论,并非因为书中的分析毫无瑕疵——多方批评已否定这种解读——而在于本书依托的是包含成千上万观测值的微观数据集,能够把事实与臆测区分开来,挖掘稳定的总体模式,而不是倚赖结构建模或有限的个案研究。

当然,有些研讨会作者并不认同我与 Medoff 对这些“事实规律”的包装——也就是我们赋予它们的解释与“色彩”。我们的分析带有先验立场:一方面借重于赫希曼的“退出—发声”模型,另一方面则对工会抱持一种温和的制度观——将其视作力图改善普通雇员福祉的机构。与既有文献只盯着“工会工资效应”不同,我们转而考察一整组多元的结果变量,这无疑在概念上是更艰巨的任务。关于“工会多重效应”的研究并不易于被提炼为一本书所要求的单一母题——正如我们的编辑 Martin Kessler 不断提醒我们的那样。我们确实为“如何把所有发现编织成对这一复杂社会制度的统一图景”而绞尽脑汁。

研讨会批评者指出,我们采用的“退出—发声/制度性回应”框架在多个方面并不完整。 我们既未细究“发声面”与 “垄断面”之间可能复杂的相互作用,也未探讨它们与“忠诚”的关系;我们也没有系统研究非工会化的“发声制度”。 Kaufman 的理解是对的:我们的分析试图在经济学家所关注的“垄断问题”与制度研究者的关切之间求取平衡——走一条“看不见的手的信徒”与“看得见的手的观察者”之间的窄道。如今,随着全球化进一步加剧他所强调的“劳资力量失衡”,若有那台“弦扭机”,我会专门新增一章讨论这个问题。即便如此,我也承认:书中所确立的事实依然可能被给出不同的解释。其原因在于:我们使用的现成数据源自真实世界而非可控实验,无法就变量之间是否如 WDUD 所言存在因果联系提供决定性的检验。

研讨会中也有人不同意 WDUD 的“底线判断”:即工会“发声面”的积极效应总体上压过“垄断面”的消极效应,以致工会式微对社会与工人都是损失。不过,即便对“传统工会是否是适当的发声载体”持怀疑态度的作者,也普遍承认:劳动者在驾驭工作场所与劳动力市场时,需要某种制度性支持。因此,他们把注意力转向企业内部的“非工会化发声渠道”。鉴于私营部门工会密度持续下滑,他们的视角与 WDUD 至少在一点上趋同:美国需要改革自新政以来几乎未变的私营部门劳动制度。所谓改革,并非 AFL-CIO 意义上的“劳动法改革”,也非 McLennan 所言的“管理风格改革”,而是要赋予劳资双方更大的回旋余地、制度保障与试验激励,去探索更契合二十一世纪经济形态的“劳动者代表与参与制度”。从这个角度看,WDUD 之后的研究,不应再被 F&M 那个“只要工会还在就研究‘私营部门工会在做什么’”的问题所牵引,而应转向追问:“有哪些新的劳动制度,能够在工作场所为劳动者提供足够的声音,从而提升他们的福祉,并推动国民经济向好?”

六、新思路(New Braners)

Part 6

要回答“下一步怎么走”,我们需要在三个广义领域获得新的认识。

其一,弄清劳动者与管理层希望从劳动制度与劳动法中得到什么。

我与 Joel Rogers(1999)在《工人想要什么》中做过一次初步探路,但几乎未触及“管理层想要什么”。应该有人对管理者的劳动关系与工会态度做系统研究,范围要从 CEO 一直下至一线主管。不止于问卷,我们还需要超出现行法律许可的制度试验。我倾向的开门方式,是把私营部门劳动关系的法律规制下放给各州(类似加拿大授权各省),然后依据各州的实践评估何者有效、何者无效。

其二,探索在集体谈判之外,能够为劳动者提供“集体声音”和其他服务的新型工会形式。

我与 Rogers 提出过一种具体设想——“开源式工会主义”(open source unionism):组织通过互联网低成本提供信息与咨询,同时开展基于地理社区的线下会议,并在特定工作场所发展“少数派工会”(Freeman& Rogers, 2002a, 2002b)。其关键是:入会不以雇主同意集体谈判为前提,从而把管理层反对从方程式中“拿掉”。目前已有工会在试水类似做法,AFL-CIO 的 WorkingAmerica 可以说是最深入的变体(Freeman, 2005年 5 月)。历史上,“劳工骑士团”(Knights of Labor)就很接近这一模型,只是缺乏现代信息技术。州级集体谈判立法出台之前,州与地方政府雇员也曾以不进行谈判的协会方式存在;至今仍有部分政府工会(包括联邦

政府工会)在没有集体谈判合同的情形下运作。无论是这种模式,还是(如 Lerner 的)完全不同的重构方案,是否能在低密度与全球竞争的环境中仍然改善劳动者处境——这应成为每一位劳动研究者的议程重点。

其三,理清经济与社会环境与工会绩效之间的联系,这或许正是工会工资效应与生产率效应“变动性”的根源。

为此,我们需要比“是否集体谈判”的0/1虚拟变量更好的劳资关系度量,并分析促成不同工会政策与管理层 “制度性回应”的因素。更重要的是,在美国92%的私营部门劳动者并非工会成员的现实下,我们必须研究非工会制度对结果的差异性影响,以及企业为何选择这一套制度而非那一套。最后,鉴于全球约94%的劳动力位于美国境外,我们应将更多研究资源投入以下领域:探究工会在美国之外更广阔经济社会结构中的运作模式——尤其应关注中国真正意义上的工会的潜在发展、印度及其他大型发展中国家的工会活动,这些国家正通过低工资优势与国际市场中的我们展开竞争。

在研讨会论文的结尾,Hirsch 提出了数个关于“工作场所发声未来”的带有推测性的想法,我颇为认同。与他相似,我也倾向于支持 David Levine 的“有条件放松管制”方案的某种变体:当企业建立了独立的职工委员会并承担起遵守国家法规的责任时,可豁免其部分劳动监管。这需要废除或大幅改革《国家劳资关系法》(NLRA)第8(a)(2)条。邓洛普委员会(Dunlop Commission)曾讨论“有条件放松管制”,但以“不具可行性”为由未予支持——因为工会与资方都不愿接受。我也赞成扩大美国管理层与劳动者可选择的代表形式:从“要么多数派集体谈判工会、要么什么也没有”,扩展到包括中间型组织、联合委员会或工作委员会等安排;这同样要求调整 NLRA 第 8(a)(2) 条。

不过,我认为开辟美国新劳动法路径的最佳做法,是弱化联邦对私营部门劳动关系的预占权(preemption)。若美国把劳动法的相当部分交由各州制定,将会激发一场制度创新的沸腾:各州可以试验“有条件放松管制”、不同的劳动组织默认选项、不同的工会意愿测定程序、推进首份合同(first contracts)的多种机制;也可以探索对不公平行为的企业或工会实施不同的惩戒方式。没有理由只让“工作权”(right-towork)成为各州在本辖区内选择不同监管方式的唯一空间。弱化联邦预占权、赋予各州更大试验余地,或许是打开这些与其他创新之门的最好方式。

七、结语

Part 7

WDUD 之后的劳动关系研究,应把重点放在提供理念与证据,以帮助劳资双方以及整个国家走出“大萧条时期遗 留下来的制度框架”。庆幸的是,为了推进这份“与政策紧密相关”的研究议程,我们并不需要把大脑交给那台“十一维 M-膜弦扭机”去搅拌,也不必把劳动关系写在“卡拉比–丘空间”里。

>本文为AI辅助的个人翻译,如有错漏,烦请批评指正。

作者:Richard B. Freeman 译者:胡商 校对:Lancer

「 支持乌有之乡!」

您的打赏将用于网站日常运行与维护。

帮助我们办好网站,宣传红色文化!

欢迎扫描下方二维码,订阅乌有之乡网刊微信公众号