毛主席视察南泥湾

抗战时期,毛主席用3招,瓦解了老蒋的经济封锁。

1938年10月,抗日战争进入对峙阶段。

老蒋的军事压力变小了,立马动起了坏心眼,打起来小算盘,开始推行限共、反共政策。

国民党政府不仅停发八路军的薪饷、弹药和被服等作战物资,而且动用几十万军队对陕甘宁边区进行严密的军事围堵和经济封锁,下令严禁粮食、棉花、铁、布匹、食盐等必需品流通进入边区。

妄图用经济封锁的手段困死共产党人。

1939年2月,毛主席在陕甘宁边区发起“自己动手,丰衣足食,克服困难”的号召,发动边区军民开展轰轰烈烈的大生产运动。

在这场大生产运动中,这三件事情具有重大作用,第一件事大家都知道,后面两件事很多不知道,值得分享。

第一件事:搞军垦屯田,开垦南泥湾。

1941年3月,八路军359旅在王震旅长的率领下,来到距离延安30公里之远的南泥湾开荒种地,经过一年的披荆斩棘、风餐露宿,把鸟不拉屎的荒山变成了风吹稻香的良田。

据统计,1941年边区粮食产量只有45.6万石,1943年达到181.2万石,1944年又增至200万石,不但实现了粮食自给自足,还略有结余。

除了种粮打粮之外,南泥湾还种了各类蔬菜,养了大肥猪。

关于南泥湾的故事,写进了历史教科书,大家都比较熟知。后面两件事,教科书很少提,估计有些人不知道。

第二件事:大力发展盐业,扩大食盐贸易。

陕甘宁边区盐储藏量丰富,著名盐矿有三边分区的池盐(亦称大盐)和绥德分区的井盐(亦称小盐)两种。

其中,三边分区的池盐,不仅储量丰富,而且品质上乘。

在交通落后的大西北,加上日本侵占了沿海盐田,致使边区池盐有很高的经济价值。

老蒋封锁边区期间,毛主席和朱德总司令等人意见高度统一,大力支持边区发展盐业,利用边区食盐储备丰富的资源优势,搞起了食盐加工销售贸易业务。

1938年边区盐产量约10万驮,到了1941年,边区产盐量猛增到62万驮(每驮150斤,每斤24两)。

据统计,1937年至1945年,边区共生产食盐200余万驮,除留下部分自用外,外销累计达180万驮左右,食盐贸易占边区贸易总额的90%,盐税长期占边税收的50%以上。

大力发展食盐加工贸易,不仅增加了当地群众收入,还缓解了边区物资短缺的困难,为打破老蒋的经济封锁立了奇功。

正如毛主席所言:

“盐是边区的很大富源,是平衡出口入口、稳定金融、调节物价的骨干。”

第三件事:积极开采石油,筹备军备物资。

陕北延长县,盛产石油。

早在1905年的时候,在陕北巡抚升允的推动下,清政府拨款8.1万两白银,在延长县创办了中国陆上第一个石油企业——延长石油厂。

1907年9月10日,延长石油厂成功打成了井深为81米的“延一井”,日产量约1.5吨左右。后来由于资金不足,技术设备短缺,就无力扩大生产,油矿处于半停顿状态。

1914年,北洋军阀政府同美国美孚石油公司合作开发延长油矿,在延长、延安、安塞、甘泉等地勘探石油,但没有达到预期开采结果,于是美国人就失去了继续开采的动力,合作就黄了。

1935年4月,刘志丹领导陕北红军解放了延长县,接管了延长石油厂,并在石油厂成立了党支部,才逐步恢复正常生产。

1939年,老蒋对陕甘宁边区实施经济封锁,延长石油厂就显得很重要。

1941年,党中央任命陈振夏为延长石油厂厂长。

毛主席亲自对延长石油厂作出“增加煤油生产,保障煤油供给,并争取一部分出口”的指示。

1943年,七里村打出旺油井。

为解决石油运输急需,朱老总将自己乘坐的道奇卡车,直接调派给延长石油厂使用。

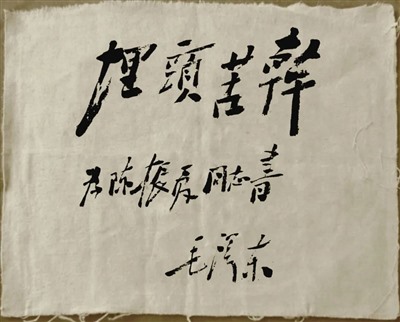

1944年5月22日,毛主席亲笔为延长石油厂厂长陈振夏题书:“埋头苦干”四个字,并号召边区的厂长、工程师、技师及全体职工向他学习。

据悉,从1939年到1946年,延长石油厂共生产原油3155吨,汽油163.943吨,煤油1512.33吨,蜡烛5760箱,腊片3894公斤。

不仅满足了边区军民用油需求,粉碎了老蒋的经济封锁,还从国统区换回电讯器材、西药、布匹等许多抗战紧俏物资,被称为“功臣油矿”。

在经济封锁时期,除了上述三件大事之外。

毛主席和党中央还采取发行边币、稳定金融;精兵简政,缩减开支;利用漏洞,扩大贸易等系列措施,成功打破了国民党反动派的经济封锁。

毛主席说,“战争不但是军事的和政治的竞赛,还是经济的竞赛。”

伟人的论断,言简意赅,精辟透彻,堪称经典。

由此可见,毛主席不仅是伟大的政治家、牛逼的军事家,还是搞经济的能手……

「 支持乌有之乡!」

您的打赏将用于网站日常运行与维护。

帮助我们办好网站,宣传红色文化!

欢迎扫描下方二维码,订阅乌有之乡网刊微信公众号