一. 毛主席雷霆之怒:

1965年6月26日,毛主席严厉批评卫生部长钱信忠和卫生部:“卫生部的工作只给全国人口的15%工作,而且这15%中主要是老爷,广大农民得不到医疗,一无医,二无药。卫生部不是人民的卫生部,改成城市卫生部或老爷卫生部,或城市老爷卫生部好了。”

最后,毛主席又说:“应该把医疗卫生工作的重点放到农村去”,“培养一大批‘农村也养得起’的医生,由他们来为农民看病服务。”

与此同时,毛主席还剑指刘少奇、周恩来、邓小平建立的医疗教育体制,他说医学教育要改革,根本用不着读那么多书,书读得越多越蠢,他还说,医学教育用不着收什么高中生,初中生,高小毕业学三年足够了,这样的医生放到农村去就算本事不大,而且农村也养得起,总比骗人的巫医要好。

毛主席的这段谈话就是“六二六指示”。毛主席的雷霆之怒也并非无端发怒,据1965年的资料显示,当时全国有一百四十多万名的卫生技术人员,其中七成在大城市,5亿农民的农村只有一成。“用于830万享受公费医疗的人员的经费”,比用于5亿农民的还多,而医疗经费的使用,5亿农民的农村只占全国的四分之一,城市则用去了绝大部分,干部占据最大部分。

毛主席震怒之后,卫生部立即研究贯彻执行。“高小毕业学三年”这个成为唯一一个具体的标准,卫生部也开始着手组织对农村有一些文化的青年展开医学培训,这方面上海市动手较早,成效最大。解放军也积极响应毛主席指示,军事院校医疗队纷纷下乡义务治病、培训乡村医护人员。

二.“六二六指示”催生了“赤脚医生”诞生:

1968年夏“赤脚医生”这个词第一次出现在上海《文汇报》的一篇报道,毛主席看到了这篇文章,极为高兴并作出了批示“赤脚医生”就是好,随即“赤脚医生”红遍大江南北,几乎覆盖了整个中国农村,而赤脚医生的兴起,也催生了合作医疗制度,这两个新兴事物和县乡村三级医疗卫生网,被称为中国农村卫生工作的三大法宝,而且被联合国誉为发展中国家农村医疗体制最佳者。

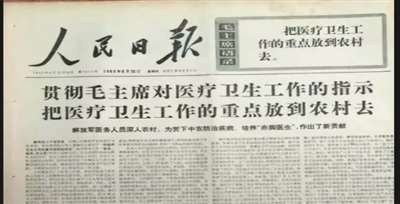

“赤脚医生”这个词,1968年12月5日第一次出现在《人民日报》上,随之流行。其本义是指中国农村中不脱产的基层卫生人员。有一定文化基础的公社社员经过一定时期的培训,具有一定的医疗卫生知识和技能,他们一面参加集体生产劳动,一面为社员治病,鼎盛时人数在100万以上。

毛主席一生为了人民的解放,为了劳苦大众能过上幸福安康的生活。所以,关乎人民群众健康的医疗卫生事业在他的心中始终占据着十分重要的位置。"六“六二六"指示正是源自毛主席对广大人民群众健康的关心,对官僚主义作风的深恶痛绝,以及对当时战备形势的担忧。

三.毛主席毕生的“人民情节”:

早在1933年,毛主席在江西长冈乡调查时就指出,"疾病是苏区一大仇敌,因为它减弱我们的革命力量。如长冈乡一样,发动广大群众的卫生运动,减少疾病以至消灭疾病,是每个乡苏维埃的责任。" 在20多年的革命战争岁月中,他关注红军医院的建设,提倡中西医相互团结,对根据地医药卫生工作作过多次指示。当革命一步步走向胜利,毛主席再一次把农民放在了文化、教育和卫生工作的首要位置。他说:"所谓扫除文盲,所谓普及教育,所谓大众文艺,所谓国民卫生,离开了三亿六千万农民,岂非大半成了空话?" 在勾勒新中国的蓝图时,他强调"应当积极地预防和医治人民的疾病,推广人民的医药卫生事业。"

建国后,毛主席参与了卫生工作方针的制定,为新中国医疗卫生工作指明了方向。对于当时有些干部轻视卫生工作的情况,他以中共中央的名义提出批评,并要求:"今后必须把卫生、防疫和一般医疗工作看作一项重大的政治任务,极力发展这项工作。" 在他的关怀下,新中国以最快的速度完成了第一次卫生革命。以防治血吸虫病为例,最能体现毛主席对人民群众健康的关怀。血吸虫病在我国由来已久,解放前在长江以南12个省、市、自治区200多万平方公里的区域流行蔓延,患病人数达1,100万人以上。 血吸虫病的泛滥致使家破人亡,甚至整村、整乡人丧命的情况令毛主席十分焦虑。在毛主席的指示下,1955年11月,中央防治血吸虫病领导小组成立,并在疫区逐级建立了省、市、县、村各级防治机构,制定了四年奋战,两年扫尾,七年消灭血吸虫的规划。国家投入了大量资金和人力,发动开展群众性的消灭血吸虫病运动。

1958年6月30日,当毛主席得知江西省余姚县消灭了血吸虫时,竟夜不能寐,在微风旭日中挥笔写下了脍炙人口的《七律•送瘟神》。诗词发表后,不仅将血吸虫病的防治工作推向了高潮,同时也激发了人民群众建设社会主义的巨大热情。1966年,毛泽东又指示对血吸虫病实行免费治疗。

1964年6月,毛主席批评北京医院高级干部保健脱离实际、脱离群众、助长生活特殊化的现象。毛主席批示:"北京医院医生多,病人少,是个老爷医院,应当开放。" 在他的督促下,中央决定在全国范围内撤消专为高级干部设立的保健机构,取消专职保健医生、保健护士的制度,并向群众开放专为高级干部看病的医院。

四.“六二六指示”历史功绩:

1. 促使卫生部逐步将人力、物力和财力的重点放到农村;

2. 极大鼓舞了广大医务工作者投身农村建设的热情,激发了农村群众彻底改变疾病丛生的落后面貌的决心。

3. 农村医疗卫生工作出现了飞跃发展。以全国医疗卫生机构病床的分布为例,1965年农村只占40%,短短十年后,到1975年,这个比重已提高到60%。 全国卫生经费65%以上用于农村。 而指示对农村巡回医疗和合作医疗的有力推动,更为改变农村医疗卫生面貌奠定了基础。

4.农村巡回医疗工作持续深入开展。到1975年底,全国有赤脚医生150多万,生产队的卫生员、接生员390多万。全国城市和解放军医务人员先后有110多万人次下农村巡回医疗,有十几万城市医务人员在农村安家落户。高等医药院校毕业生70%以上分配到农村。全国5万多个农村人民公社,基本上都建立起了卫生院。 巡回医疗制度一直延续至今。其间还出现了对口支援、文化科技卫生三下乡等形式,而前不久实施的"万名医师支援农村卫生工程",则可以称为是巡回医疗的最新成果。

5.农村合作医疗全面铺开。农村合作医疗始于20世纪50年代中期。大办合作医疗的政治动员促成了1969年合作医疗的高潮,到1976年全国普及率达到90%以上。合作医疗以最低的成本获得了满足农民基本医疗需求的最高效益,因此,被世界卫生组织誉为"是发展中国家群体解决卫生经费的唯一范例。"并被作为"中国模式"在发展中国家推广。

6. "六二六"指示的重大贡献和深远影响已经被历史所证实。"六二六"指示的历史功绩和毛主席全心全意为人民服务的初衷永远是人民最好的回忆。

五.现实的的尴尬:

改开以来, 分田单干(美其名曰家庭联产承包责任制)后,农村集体经济瓦解,公共积累被瓜分,各地合作医疗纷纷解体,农民“看不起病”“住不起院”"因病致贫、因病返贫"的现象日益严重。看病难看病贵,使农民一夜回到解放前。

中国是世界上唯一未实现全民医保的社会主义大国。

「 支持乌有之乡!」

您的打赏将用于网站日常运行与维护。

帮助我们办好网站,宣传红色文化!

欢迎扫描下方二维码,订阅乌有之乡网刊微信公众号