每一个来到人世的孩子,都是父母的无价之宝。

每一个冰冷的医疗数字背后,都曾是一个鲜活的小生命。

邓蓉蓉的女儿,还没来得及好好看看这个世界,生命就永远定格在五个月大。

她出生于2024年5月26日,一个本应充满希望的日子。然而,一次心脏彩超检查,改变了一切。

一场本可避免的悲剧?

检查发现,孩子心脏存在一个问题。邓蓉蓉和家人查阅大量资料后了解到,这种情况在一岁后存在自我修复的可能。但宁波大学附属妇女儿童医院的陈医生给出了不同意见:手术风险仅为“两百分之一”,并告知如不手术可能影响大脑发育。

就是这“两百分之一”的风险,让这个家庭做出了艰难的决定——接受手术。

惊心动魄的九小时

谁也没想到,原计划数小时的手术,持续了将近九个小时。期间,医生告知家属“手术有难度”。

心急如焚的邓蓉蓉要求请上海专家会诊,医院方面表示同意。然而,一切为时已晚。

那个曾经对着镜头甜甜微笑的女婴,最终变成了一张冰冷的死亡通知。

涉事医生被曝并非初犯?

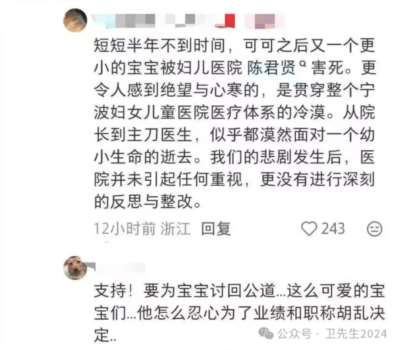

更令人震惊的是,有网友爆料:这位陈医生此前已有医疗事故记录,曾导致一名儿童死亡。

如果这一情况属实,我们不禁要问:

为何有过重大医疗事故记录的医生,仍在一线主刀?

医院对医生的考核和监督机制是否存在严重漏洞?

在手术决策过程中,是否存在过度医疗的倾向?

沉重的反思

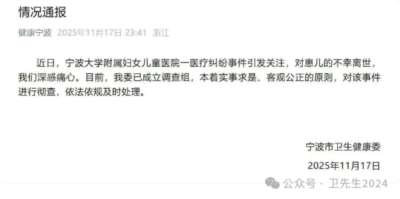

目前,院方已对陈医生停诊调查,并表示将配合家属依法维权。但再多的调查,也换不回那个五个月大的生命。

这条新闻下的留言,道出了无数人的心声:

“不做手术是不会死的。”

“这年头,不敢随便相信一个医生的话。”

“心脏是大手术,为什么不去上海?”

每一个问题,都值得深思。

当我们把孩子送进医院,托付的是百分之百的信任。这份信任,不该被轻易辜负。

给所有家长的启示

重大医疗决策务必谨慎:在面临手术选择时,尤其是对婴幼儿,寻求第二甚至第三医疗意见至关重要。

充分了解手术风险:不仅要听医生说的成功率,更要了解失败的可能性和后果。

考察医生和医院的资质:通过正规渠道了解主治医生的执业记录和医院的专科实力。

一个生命的逝去,不能只成为一则新闻。它应该推动改变,促进医疗体系的完善,唤醒更多人的警惕。

我们希望,通过这起事件:

医疗机构能够加强内部监管,完善医生评价体系;

医疗决策过程更加透明,让患者家属充分知情;

每一个医疗工作者都能牢记:生命至上,责任重于泰山。

邓蓉蓉女儿,愿你在天堂没有病痛。

也希望这样的悲剧,不再重演。

「 支持乌有之乡!」

您的打赏将用于网站日常运行与维护。

帮助我们办好网站,宣传红色文化!

欢迎扫描下方二维码,订阅乌有之乡网刊微信公众号