原编者按:我希望“爱尔兰共和国”理想应当是这样的:只要提起它的名字,它就是将始终是全世界被压迫者的灯塔,它将高举着争取自由和丰盈生活的希望,而这将是受压迫者以之名义奋斗的回报..... (詹姆斯·康纳利 1897年《社会主义与民族主义》)

爱尔兰人,尤其是我们这里的人们,深知生活在压迫之下的滋味。我们理解每天都生活在恐怖之中的巴勒斯坦人民……他们屠戮我们朋友和邻居……还打着从恐怖主义中捍卫民主这种荒谬的旗号……我再次呼吁将巴勒斯坦及其人民置于国际保护之下。占领者不会保护被占领者。(康纳·莫菲 2015年 引自新芬党的一次演讲)

作者:Celia Lohr。

原文:Clocks & Clouds: Journal of National and Global Affairs, 2016, 7 (1): 144-59 http://www.edspace.american.edu/clocksandclouds/ HBP Publishing http//www.hbp.com/

导言

爱尔兰和巴勒斯坦有着共同的历史背景:殖民主义、「族群—民族」冲突,以及被定性为“恐怖主义”的抵抗运动。尽管爱尔兰如今已达成官方的“和平状态”,但其独立斗争的「去正当化」(de-legitimization) 使得该地区的冲突循环持续不断,同时也揭示了爱尔兰与英国之间在正当性 认同上的持久困难。

而在过去十年中,新芬党(Sinn Féin)——作为爱尔兰统一斗争的代表——持续表达着对巴勒斯坦的声援。通过话语分析,我考察了新芬党如何借助对巴勒斯坦的声援来重申爱尔兰的独立斗争。具体而言,我分析了新芬党如何建构道德与不道德的身份、使国家暴力去正当化,以及如何通过语言手段 (linguistic device) 获取「能动性」(agency)。

本研究将殖民主义视为一种宏观社会结构进行审视,并探讨了被殖民人民之间的团结这一社会实践。此外,本研究还旨在分析新芬党在具体案例和国际层面上所建构的身份所体现的道德价值。随着冲突爆发不断侵蚀这场维持了18年的和平,分析新芬党的演讲及其对巴勒斯坦的强烈声援,显得尤为迫切和适时。

历史背景:制造「新芬党」

分析新芬党的 「团结巴勒斯坦」(solidarity with Palestine) 话语之前,有必要先回顾新芬党及爱尔兰独立斗争的历史,并探讨在这一持续冲突中,族群—民族主义、正当性与暴力之间的动态关系。现代意义上的北爱尔兰主权冲突始于1916年,当时爱尔兰民族主义者占领了都柏林的中央邮局,宣布成立爱尔兰共和国。英军镇压了这场起义(即“复活节起义”),并处决了该独立宣言的全部七位签署人。这场失败的起义催生了准军事组织爱尔兰共和军(IRA)及其政治分支新芬党(Lynn and Melaugh 2016)。此后,爱尔兰共和军发动了独立战争,导致爱尔兰被分裂,六个郡继续处于英国统治之下(即英属北爱尔兰)。随后,得以独立的爱尔兰自治领爆发了内战,交战双方为接受分裂的爱尔兰民族主义者和主张统一独立的爱尔兰共和派。20世纪期间,(北爱尔兰地区)爱尔兰天主教民族群体与英国新教裔群体之间的紧张关系不断升级,暴力冲突在1950年代至1980年代达到顶峰,这一时期被称为 「北爱冲突」(The Troubles)。在此期间,爱尔兰共和军追求民族自决的目标,而英国则继续其殖民行动。

「北爱冲突」期间,爱尔兰共和军运用了多种游击战术,包括汽车炸弹袭击、有针对性地暗杀政治人物、破坏基础设施以及攻击英军机构,同时动用从自制炸弹到军用突击步枪等各种武器(PBS 1998)。与此同时,英军推行系统性歧视政策,借“缴械”之名对天主教爱尔兰人社区实施恐怖统治、实施未经审判的拘禁(internment),并对爱尔兰平民动用军事武器(Doherty and Poole 1997, 523)。除了警方与军队,多个 「效忠派」(loyalist) 的亲英新教恐怖组织也协助了对爱尔兰独立斗争的镇压。在这一冲突中,各方都声称自身使用暴力的行为具有正当性:英国依据「国家权威」的理念为其辩护,而爱尔兰共和军则诉诸于民族自决权与反抗殖民统治的正当性。

尽管1998年的 《耶稣受难日协议》(Good Friday Agreement) 正式结束了 「北爱冲突」,但北爱尔兰、爱尔兰共和国以及英国本土的社区至今仍时有政治暴力爆发,抗议活动也持续不断(Hill and White, 31--50;Terrorism Research and Analysis Consortium 2016a;2016b)。这一广受国际关注的和平进程要求新芬党与爱尔兰共和军(IRA)彻底切断军事联系,以此换取其在经过调整的北爱尔兰政治架构中的合法地位。然而,这种将政治派别与军事派别分离、并因而谴责爱尔兰共和军暴力行为的做法,使得 《耶稣受难日协议》 在事实上削弱了爱尔兰独立斗争的正当性,且助长了英国对爱尔兰族群—民族情感的压制。

与爱尔兰共和军类似,许多巴勒斯坦人也通过分离主义的政治和武装运动表达他们对主权的族群—民族主义诉求。现代的以巴冲突始于1917年,当时英国公布了「巴勒斯坦领土上的犹太复国主义国家」这一设想(Balfour 1917)。此后由联合国主导的1947年分治计划确立了以色列作为一个犹太族群国家的地位,并引发了该地区几乎所有阿拉伯国家的强烈反对(美国国务院 2016)。自1948年以来,以色列对巴勒斯坦领土的占领、控制和定居政策遭遇了来自巴勒斯坦各类武装抵抗组织的反抗,例如哈马斯 (Hamas)、巴勒斯坦解放组织 (PLO)、巴勒斯坦权力机构 (Palestinian Authority)、法塔赫 (Fatah)及其附属派系,以及其他团体及零散的暴力行动。以色列的军事化占领构建了一套种族隔离制度,压迫巴勒斯坦穆斯林族群,并通过空袭、法外处决及未经审判的拘禁手段镇压反抗(BBC 2009)。近年来,越来越多国际社会的重要成员开始谴责以色列违反国际法和人权的行为,但由于以色列在西方世界的强势地位,使其往往可以不受惩罚地行动(Hammond 2010)。

尽管巴勒斯坦的独立斗争在复杂程度上无疑超过爱尔兰,但已有多位重要学者指出了这两场斗争之间的相似之处(Brown 2013, 143;Frampton 2004, 61;Richmond 2002, 391;Siqueira 2005, 223)。具体而言,两者都拥有殖民历史、族群—民族主义冲突,以及被贴上“恐怖主义”标签的抵抗行动。本研究的一个核心部分,即是探讨新芬党如何识别出(identification)这两场斗争之间的相似性,以及由此促成的被殖民人民之间的团结。然而,现有文献中关于这两场冲突相似性的研究仍存在空白,这或许源于“恐怖主义”定义的争议性、对爱尔兰与巴勒斯坦斗争的简化描述,以及在所谓“后殖民”世界中,学者们对批评西方国家暴力的不情愿。

文本收集与方法:新芬党对巴勒斯坦的声援

本研究所使用的数据集由新芬党领导层发表的四篇演讲组成:两篇发表于2005年,另两篇发表于2015年。我从新芬党的官方网站档案中收集了这些文本,旨在捕捉该党的官方立场与信息。为了突出本研究的当代性与现实意义,我选择了2014年1月1日至2015年12月31日这一时间段:在网站搜索功能中输入关键词“Palestine”(巴勒斯坦)和“Palestinian”(巴勒斯坦人/巴勒斯坦的),并设置了上述日期范围。首次搜索得到125条归档结果,我从中随机选取了两篇演讲进行分析。随后,为了确立新芬党对巴勒斯坦团结话语的延续性,我采用相同的文本收集方式,选取了2004年1月1日至2005年12月31日间的演讲。通过选取相隔十年的两组演讲文本,我尽量降低了数据集中出现异常值的可能性。

本研究中,我采用批判性话语分析的工具,包括对 “假设”(assumptions)、评价与情态(evaluation and modality)、以及叙事与身份建构(narrative and identity building)的分析。根据诺曼·费尔克拉夫(Norman Fairclough)的研究,我将文本中的 “假设” 定义为“‘显性命题之间缺失的联系’,这些联系要么是听众/读者自动补充的,要么是通过推理过程得出的”(Fairclough 1989,第67页)。换言之,听众通过结合说话人明确表达的意思(即新芬党演讲者)以及语境中补充的隐含联系,理解文本的意义。在其较新的著作中,费尔克拉夫进一步指出,「假设」指文本中“未言明却被视为理所当然的背景知识”(Fairclough 2003,第40页)。任何文本都包含说话人所作出的假设,以及他预期听众会赋予其言语和措辞的意义。说话人与听众之间这种双重“假设—意义创造”过程,直接影响了话语的走向(同上,第153页)。因此,文本中的假设揭示了影响说话人和听众的潜在意识形态。

我通过对新芬党演讲中评价(evaluation)与情态(modality)的分析,继续探讨该党的话语。根据费尔克劳(Fairclough)的观点,文本中的评价“是关于可取性与不可取性、何为善、何为恶的陈述”(同上,第172页)。多数情况下,文本中的价值判断并不明确表达,而是隐含或预设的(同上)。分析文本中的评价性陈述,能够揭示支配说话者价值观的意识形态,以及其对自身身份的理解(同上,第164页)。与评价类似,情态也天然地揭示出文本中蕴含的意识形态和身份认同。情态主要表现为两种形式:认知情态(epistemic)(关于“什么是真的”)与义务情态(deontic)(关于“什么是必要的”)(同上)。说话者会在费尔克劳所称的“强度等级”(scale of intensity)上表达其情态立场(同上,第172页)。至关重要的是,说话者的情态选择反映了他们对现实与义务的理解,以及他们如何在交流中传达这些概念。为了深入分析新芬党关于声援巴勒斯坦的政治话语,我将考察其通过评价与情态所建构的身份认同,并继续追踪其中潜藏的意识形态。

最后,依据费尔克劳与詹姆斯·保罗·吉(James Paul Gee)的研究,我探讨了新芬党演讲中的叙事策略与身份建构手段。在文本中,叙事与身份相互作用,共同服务于说话者的表达目的。任何文本的叙事都依赖于说话者的认知情态承诺,以及人类经验的时效性(temporal)(同上,第138页)。简言之,人们通过“故事”进行交流;话语分析者将文本的这一“故事线”称为“叙事”。文本中说话者的身份决定了叙事的视角,进而影响了文本所呈现的真理观与价值体系。在呈现社会事件时,说话者常常通过调整叙事的抽象层级来实现修辞目的。例如,他们可能强调某一细节以凝聚听众,同时模糊或泛化另一可能引发分歧的细节(Fairclough 2012,第9页)。正如吉所指出的,说话者使用语言“来为自己和他人建构不同的身份”(Gee 2011,第110页)。这些策略常常交织在一起,说话者往往在与另一个人群、社会团体、文化或机构的关系中界定某一群体的身份(同上,第114页)。各种语法手段也在这些叙事与身份建构过程中发挥着关键作用。这些分析工具为我们解读新芬党在政治话语中如何构建特定身份及其影响,提供了重要路径。

阐述完话语分析方法后,接下来我将论述本研究的两个核心主题:合法暴力的使用与能动性(agency)。“合法暴力的使用”这一议题,体现在“自由战士”与“恐怖分子”之间模糊的界限、对“恐怖主义”的政治化定义,以及历史上掌握权力的殖民国家与寻求自决的殖民地之间的主权争夺之中。1918年,马克斯·韦伯(Max Weber)提出,只有国家才拥有使用合法暴力的权力;这一暴力垄断,如今已成为现代西方国家政权合法性的核心信条(Weber 1918,第1页)。对殖民势力而言,这一看似明晰且被广泛接受的合法性框架,为其镇压内部威胁提供了依据。然而,1945年《联合国宪章》的通过,重新引入了“合法性”的概念,并动摇了韦伯式的国家权威根基。该宪章第一条第二款(*注:原文此处为Article II,实际应为Article 1(2),但按原文翻译*)明确承认各民族自决的权利(United Nations 1945),这为代表某一族群—民族群体诉求的起义组织提供了潜在的政治合法性。从时代背景看,自决权的确立紧随第二次世界大战和全球大规模非殖民化浪潮之后,在国际法与国际话语中树立了挑战西方关于“合法暴力”与“主权”既定观念的先例。作为爱尔兰共和军(IRA)最终的政治延续组织,新芬党关于合法性与暴力的话语,展现了世界历史上最持久的反抗力量之一的价值体系。

我的第二个关键概念是能动性,它指导我评估新芬党话语中社会行动的痕迹。在本研究中,我采用艾赫恩(Ahearn)对能动性的暂定定义,即“在社会文化中介结构下采取行动的能力”(2001,第112页)。根据这一理解,能动性体现在语言实践中,但受到社会文化语境的制约。尽管“能动性”作为一个概念尚无统一定义,但许多语言理论家认同其包含反抗性、妥协性与行动性等要素(同上,第112页)。在后续对新芬党演讲的分析中,演讲者通过特定的语言选择展现出能动性,这些选择不仅重申了爱尔兰的反抗斗争,而且强化了他们将世界划分为“殖民者国家”与“被殖民人民”的二元图景。在整个分析过程中,“能动性”与“合法性”都是流动的概念,在行动者及其所处的时间与空间语境中被不断协商和定义。

文本分析

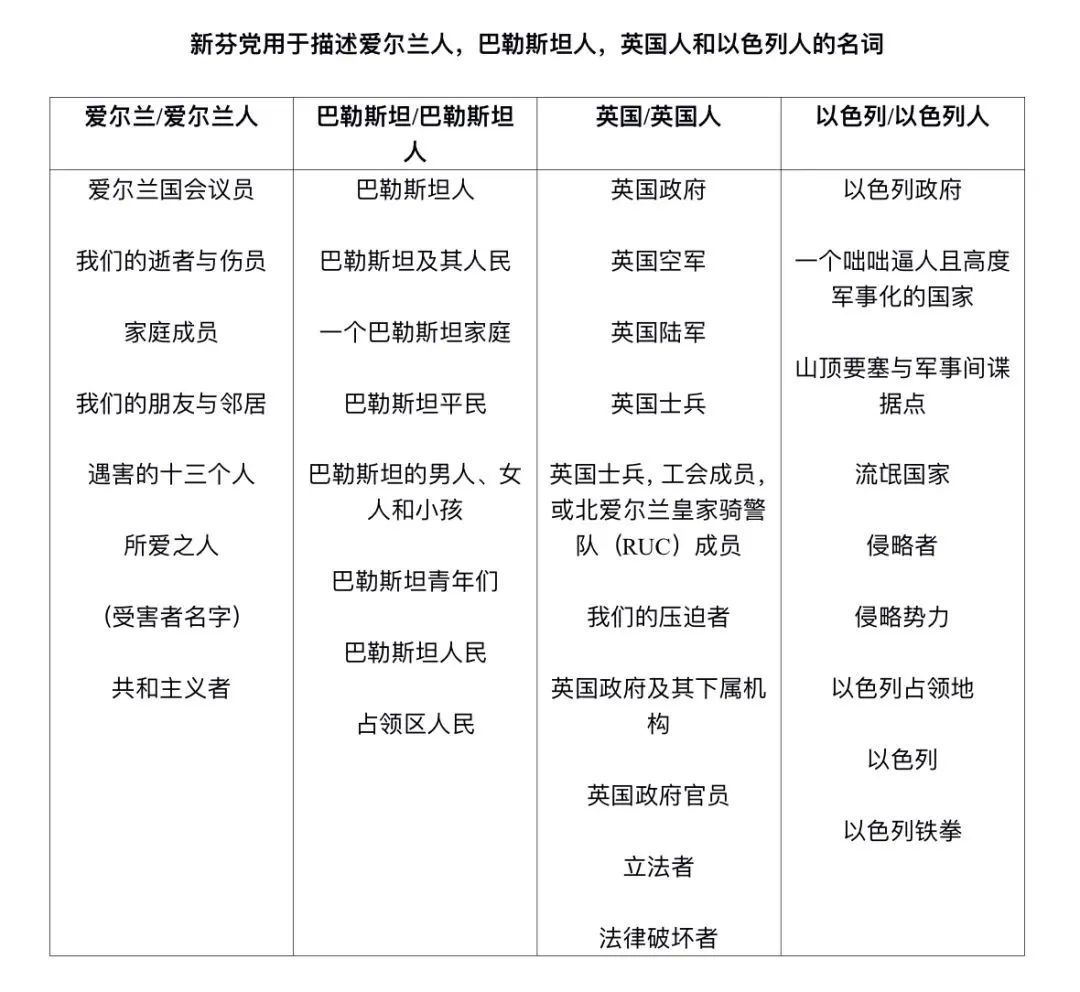

笔者的文本分析分为三个部分:新芬党对道德认同与话语的建构、对国家暴力去正当化的过程以及通过语言工具对能动性的获取。认同与道德:“殖民者”与“被殖民者”新芬党经过对评价上的语法选择以及其叙事中短暂的强调,构建了一种爱尔兰民族的集体认同,这种集体认同往往与爱尔兰共和军(IRA)和爱尔兰独立运动密不可分。另外,该党大量运用人性化和非人性化的名词选择、家庭隐喻以及集体第一人称所有格标记词“我们的”,对爱尔兰的族群-身份认同进行了统一与道德化,同时也可以对英国人进行非人性化描写。下表格①分别展示了一些新芬党描写爱尔兰人和英国人的名词:

每当谈及爱尔兰人的时候,新芬党人总会重复使用人性化的名词——“家庭成员、朋友与邻居们,爱人们”等——然而,描写英国人的时候却截然相反,因为新芬党人会使用一些仅表达出人类特征的名词来描写英国人。“家庭成员”一词用于指涉一个社会生活单位——“家庭”。此外,“成员”一词将爱尔兰人描写为整体的一部分。另外,“朋友与邻居们”这一名词富有人情味,也能使听众之间建立起情感联系,毕竟这些听众确实有“朋友与邻居”这两种人际关系。选择这些有人性化特征的名词表明了新芬党人对爱尔兰身份的积极肯定态度。

与人性化的爱尔兰人相反,新芬党人总是使用一些非人性化,陈述性且军事化的名词来描写英国人。在新芬党演讲人的描述中,英国人的形象是“伞兵、军人和军队”,总之他们从不将英国人表达为“人民”。这种词汇选择显示了新芬党人对英国人的看法并非一群“人民”,而是一群“武装侵略者”。另外,新芬党人使用非人性化名词强调了英国人处在“家庭、朋友、邻居”这些爱尔兰人道德认同的对立面,甚至是其敌人,同时贬低了他们的价值。新芬党人同时描述了一群人性化的爱尔兰人和非人性化的英国人,以及一幅团结且道德的爱尔兰人对抗非道德的英国人的画面。

接着,新芬党人继续通过家庭隐喻来划定爱尔兰身份认同。他们使用许多与家庭相关的名词,同时增加了一些所有格标记词如“我们的”,来扩大爱尔兰人的政治认同范围,传递了所有爱尔兰人民都属于一整个爱尔兰民族大家庭这一信息。于是“家庭”在此意义上暗示了友爱、妇孺的善良和家园之间的纽带关系,新芬党人以此重申这个单一且道德的爱尔兰身份认同正在被英国所威胁。

通过叙事中的短暂强调结合评价上的名词选择和隐喻,新芬党人构建了一种爱尔兰身份认同,强调听众们与爱尔兰独立斗争之间的关系紧密。在血色星期天周年纪念会上发表的演讲中,新芬党国际事务发言人安格斯·奥·斯诺达伊(Aengus Ó Snodaigh)表示,爱英战争的后果“影响极其深远,以至于将我们裹挟进冲突的恶性循环之中,几乎无人能不接触到【添加强调】”。这段文本使用了多种意义不明确的语法手段,为听众留下了自行补充相关假设的空间,而这些假设也分别都是相互关联的。例如,这个句子结构可以让听众假设“后果”一词的意义以及他们如何才能“不接触”到这场冲突。新芬党这份文本给听众留下了悬念,唤起了他们的共同记忆,听众便可通过假设的方式寻找文本对于个人的意义,进而使听众们赞同演讲者的观点,并因经历过相同“后果”而团结在一起。

当奥·斯诺达伊发出反问时,他再一次使用了在新芬党关于爱尔兰独立运动与爱尔兰身份认同的叙事中对于过去的强调:

1、他是不是觉得我们记不得英国政府官员什么时候介入释放行动了?

2、在北爱尔兰犯下谋杀罪行的英国士兵?

这里演讲者的叙事再一次集中在了爱尔兰人民被英国人压迫的集体记忆与经历上。“他是不是觉得我们记不得”这个问句的措辞暗示了一种智力上的侮辱,并希望这篇文本的爱尔兰听众对之做出反应。这篇文本通过对英国人用“他”,对爱尔兰人用“我们”,形成了一种鲜明的对比,同时赋予了铭记这场冲突的价值与责任。新芬党人在短暂的叙述当中强调了爱尔兰人民的独立斗争,唤醒了听众们之间关于共同被压迫的回忆,加强了人民之间的羁绊,同时,爱尔兰身份认同也因曾经集体被英国人压迫而得到了巩固。

目前为止,笔者已经阐明了新芬党的语言策略,将爱尔兰身份认同与积极的价值评价道德观和独立斗争融合在了一起。新芬党话语中的这些要素使道德认同扩大到所有的独立斗争中。换句话讲,新芬党将道德观提升到了同所有压迫殖民国家斗争的层面。这一角度受到了爱尔兰共和军(IRA)与爱尔兰历史的影响,将世界秩序二分为“被殖民”的人民与“殖民”国家两个概念,且各自拥有自己的道德与非道德评价体系。新芬党将其价值观放置在国际背景下,一直致力于表达同巴勒斯坦人民这样一群和自己一样的被殖民者站在一起的立场。

下表②是新芬党人在表达英爱战争和巴以冲突时的语言相似性:

正如新芬党人性化描写爱尔兰人那样,他们也采取了同样的修饰策略以人性化描写巴勒斯坦人民,即多次使用人性化名词以及用家庭隐喻暗示巴勒斯坦人民的无辜。然而面对以色列时,新芬党人则会对其进行非人性化描述,同时着重强调以色列的军事性,攻击性和侵略性姿态。通过对比巴勒斯坦人的道德与人性和以色列人的非道德与侵略性,新芬党人实现了其将“被殖民者”身份道德化的目标,赋予了这一身份具有挑战非道德的“殖民”国家的合法性。新芬党作为这一改变的先驱,重申了其自身斗争的重要性。因此我们可以讲,新芬党声援巴勒斯坦的立场源自于其对重申爱尔兰身份认同与其自身斗争的渴望。

暴力的去正当:认同与道义的进步

通过「去正当化」英国与以其为参照的以色列的暴力行为,新芬党得以对爱尔兰争取独立的斗争予以持续的肯定。对“殖民者”政权认同的非人性化与贬损为新芬党提供了理想的论据,支撑其「去正当化」政权施加在道义上“被殖民”的人民上的暴力行为。这种对正当性的商榷使新芬党能够挑战《耶稣受难日协议(Good Friday Agreement)》中对爱尔兰共和军非法化的裁定,进而再次肯定爱尔兰争取政治主权的斗争。

新芬党的演讲通过在动词筛选和价值判断上高度的认知情态(epistemic modality),「去正当化」了英国和以色列的暴力行为。这些演讲反复使用动词“谋杀”和“袭击”描述英国和以色列军队对爱尔兰和巴勒斯坦人民的行动。“谋杀”和“袭击”作为动词皆有侵犯之意,施暴者和受害者的关系隐含其中。如此用词展现出了在认知情态对“行为主体相对于客体的暴力”之概念的高度认同,而对那些有着认知情态上更为灵活的同义表达,诸如“丧生”或“失去”等,新芬党则是避而不用。这种情态选择表明他们坚信殖民政权暴力的非正当性,也剥夺了新芬党自身以及演讲听众解读的灵活性。这样的情态选择展现了一种绝对的信念:殖民政权所犯下的暴力是不具有合法性的,且移除了新芬党及其观众在解释上的灵活性。

新芬党又将英国和以色列定性为一种非常规的恐怖主义,这进一步降低“殖民者”政权的正当性。

1. “爱尔兰人,尤其是我们这里的人们,深知生活在压迫之下的滋味。

2. 我们理解每天都生活在恐怖之中的巴勒斯坦人民。”

3. “……他们屠戮我们朋友和邻居

4.还打着从恐怖主义中捍卫民主这种荒谬的旗号”

首当其冲地,在第一行和第二行,新芬党发言人康纳·墨菲首先表述了爱尔兰人在英国统治下遭受苦难这一抽象的社会事件,并将其称为“恐怖”。“恐怖”一词在此处的使用违背了西方霸权主义的定义,这种定义不认为政权可以是恐怖主义的实行犯。新芬党用“恐怖”一词挑战“殖民者”政权的公认规范,从而损害这些政权的权威性和正当性。

随后在第三行和第四行,演说者强调了民主国家以反恐为名屠戮无辜“朋友和邻居”的讽刺意味。这段文字用“还都打着......这种荒谬的旗号”连接了两个从句,让两个句子之间的信息均衡。回顾新芬党的道义认同建构,第一行的第一个从句暗示,屠戮“我们的朋友和邻居”是非道义的。在连接词的另一侧,“保卫民主免遭恐怖主义侵害”也跟着失去了道义。这段文字中,新芬党向韦伯式的政权对人民的暴力正当性发起挑战,赋予其负面的、非道义的价值判断。

5. 我再次呼吁将巴勒斯坦及其人民置于国际保护之下。

6. 占领者不会保护被占领者。

最后,演讲在第五行和第六行中的语法手段表明,新芬党对巴勒斯坦的团结与其自身的独立斗争是密不可分的,因为它试图以此使“殖民者”政权实施的暴力去正当化。在第五行,发言者恳求国际社会保护巴勒斯坦及其人民。而在第六行中,演说者又将“巴勒斯坦人”代之为“占领者”和“被占领者”这对主宾语。这种由具体的”巴勒斯坦人”到广义名词的直接变化指出了这一陈述背后更宽广的视野。新芬党再次强调了世界范围内“殖民者”和“被殖民者”的身份二分法:一方是“占领者”,另一方是“被占领者”。特定专有名词“巴勒斯坦人”到一般名词的转变,暗示了爱尔兰与英国的冲突。“占领者”英国并不能保护“被占领者”爱尔兰。新芬党构建的这种关联赋予了其与巴勒斯坦团结一致的义务,且强化了相较于压迫者他们身份的道义性。

新芬党话语上的能动性

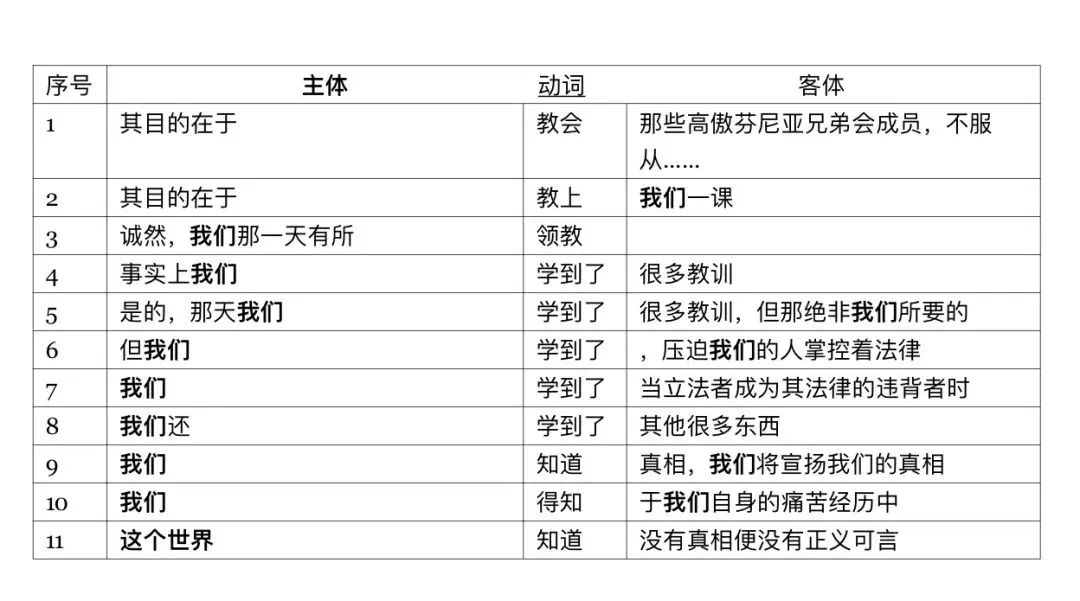

上文两个演讲的样例之中,新芬党经由演讲而实现了能动性,下文我们先以其在演讲中的重复顺序,对“教”、“学”和“知”这三个认知动词进行排列:

第一行和第二行中,“教”的隐含主语是英国。演说者使用了“教训”这一习语——对(通常是小孩的)不良行为施加惩罚或管教。这一习语将英国置于惩罚者的强势地位,或者说将英国置于对不听话的爱尔兰人的施加教训者的位置。而后,演说者又反复地使用“教/学/知”等动词,打破了习语的原本含义,并将“权力”(power)从英国人重新划分给爱尔兰人;第1行到第11行的这种递进体现了语言的自主性。第一行和第二行设立了这一习语的用法,而从之后的第三行到第十一行,都使用了“我们”这个主语代词。作为主语,新芬党的演说者掌控着句子的动词和谓语。演说者所重复的不是“被教了一课”,而是新芬党“知晓”了关于英国的真相,这些真相破坏了英国的正当性。通过这些语言选择,新芬党抵制了英国“教训”的惩罚,反而突破了动词语用以适应自己的自主性,并使得自己处于掌握语言权力的位置。

新芬党血色星期日周年纪念讲话的结束语,是新芬党获得能动性的又一体现:

1. “我们知道真相,我们还将宣扬我们的真相,以反击他们的宣传和谎言,直到我们

2. 取得胜利,让世界知道,没有真相就没有正义可言。”

本文通过对演讲稿的主语、动词和宾语进行分析,展现了新芬党对能动性的主张。本段在最后展现了最高的认知模态和对爱尔兰身份认同的最强烈评价。在第1行,说话者断言,“我们(爱尔兰人)知道真相”。这种认知动词与真理这一终极道义概念的结合,强调了新芬党对爱尔兰身份认同,以及其争取独立斗争合法性的坚定信念。它也重申了新芬党在“我们”爱尔兰人与“他们”英国人之间的身份认同二分法;然而,这段文字通过将“真相”与爱尔兰身份认同联系起来,将“谎言”与英国身份认同联系起来,突显了这些身份认同的结果。这种两极分化使得其在道义观上失去了灵便转圜的余地。此外,演说者使用了“宣扬”真相对抗谎言“直到我们胜利”的隐喻,暗示爱尔兰人坚持宣扬、传播真相,而最终将会迎来胜利。为了强调这一点,第二行断言“世界”在追寻真相过程中,最终会在道义上站在“被殖民者”爱尔兰人一边,且因此承认其争取独立的正当性。

结论

一点反思:作为一名本科研究者,笔者的学术背景及立场对本研究的选题与方法不无影响。基于对爱尔兰及巴勒斯坦抗争运动的既有认知,笔者发现了两地冲突的相似性,继而挖掘并分析了新芬党领导人的四篇演说。以下这些预设,塑造了本文批判性话语分析的展开路径:社会经济背景上,我出身于强调集体主义的蓝领阶层,坚信抵抗政治研究具有其内在的价值;与此同时我相信,为了理解当今(以及未来)的全球现象,权力和暴力这些概念应当被赋予新的意涵。

通过这项研究,我认为:新芬党表达对巴勒斯坦的声援,其目的在于重申爱尔兰争取独立的斗争和爱尔兰民族主义身份认同的正当性。这种团结源于新芬党对爱尔兰身份的建构,其将爱尔兰的身份认同紧密地连接在过去与英国间冲突的叙事之上,并且在反抗压迫性政权方面具备着道义上的优越性。这种斗争与道义的联系使新芬党能够将其身份概念扩展到国际范围,这些文本揭示了新芬党关于“殖民者”与“被殖民者”二分法的世界观。在论证了道义与身份的这种联系之后,我指出新芬党将“殖民者”政权实施的暴力行为非正当化,以重申爱尔兰争取独立斗争的正当性,以及时下的“争取爱尔兰政治主权的斗争”的正当性。最后,我解释了新芬党所取得的语言成就,揭示了他们为争取重新获得认同而进行的持久斗争。

此外,通过这项研究,我还试图揭示冲突的意识形态、及其对北爱尔兰悬而未决的政治合法性问题的影响。英国脱欧在即,这将很快给北爱尔兰脆弱的和平增添压力,并再次迫使人们重新对身份认同和价值观念加以审视。新的经济压力和行动自由限制可能会进一步加剧爱尔兰共和国、北爱尔兰和英格兰人民之间的紧张关系。从殖民占领的角度来看,新芬党与巴勒斯坦的团结揭示了国际事务中一股强大的潜流,这或许可以解释爱尔兰近期冲突的重现,以及世界各地反叛活动的日益流行。随着跨国行动主体在国际政治中日益活跃,探讨权力、暴力和身份认同的非传统概念将会是至关重要的。我相信,本研究已然开启了一个重要的进程,即对团结的话语加以审视,并由此理解塑造我们世界的国家权力与社会关系。

本章翻译:Samuel Renart, 马文, haissem 本章校对:马文 本章编辑:马文

仅供学习目的,译文基于CC BY-NC-SA 4.0发布,巴别塔翻译组译制

「 支持乌有之乡!」

您的打赏将用于网站日常运行与维护。

帮助我们办好网站,宣传红色文化!

欢迎扫描下方二维码,订阅乌有之乡网刊微信公众号