前言

只有在女权运动之后,由于女权主义者对女巫的认同,猎巫才从层层的掩盖中显现出来,而女巫也很快被当作女性反抗的象征(Bovenschen 1978:83ff.)女权主义者们很快就认识到,如果不是因为对权力结构提出挑战,成千上万的妇女就不会被屠杀和遭受最残酷的折磨。他们还意识到,这样一场至少持续了两个世纪的针对妇女的战争,是欧洲妇女历史上的一个转折点,是妇女随着资本主义的到来而遭受的社会地位降格过程中的“原罪”,因此,如果要理解在今天仍然作为制度实践和男女关系的特点的厌女症,我们就必须不断地回到这一现象。

——西尔维娅·费代里奇《凯列班与女巫:妇女、身体与原始积累》

欧洲商人资本家对非洲、亚洲和美洲人民的残暴屠杀,被辩解为基督教国家的文明使命。“文明化”进程中,欧洲贫困女性于猎巫期间遭受了迫害和“惩戒”,殖民地的“野蛮人”也经历了“文明化”,在这里我们看到了两者之间的联系。他们都被定义为不受控制的、危险的、野蛮的“自然”,必须通过武力和酷刑来征服,打破他们对抢劫、征用和剥削的抵抗。

——玛丽亚·米斯《父权制与资本积累:国际劳动分工中的女性》

part. 1

又一场赛博猎巫?

从“私密视频”到“有损国格”处分

1.1

新闻摘要:

2025年7月8日,大连工业大学学生工作部发布公告,称因李某于2024年12月16日“实施不当行为并造成恶劣社会影响”,拟依照校规将其开除学籍。公告详细引用了《普通高等学校学生管理规定》第三十条第六款及《大连工业大学学生违纪处分规定》第十九条第六款——即“与外国人不正当交往,有损国格、校誉”——作为处分依据。

消息一经发布,便迅速登上热搜,引发全社会广泛关注与热议。

事件的起因,是2024年12月,李某在上海与乌克兰籍电竞选手Zeus发生关系,相关不雅视频后被男方在私人粉丝群中传播。随着视频的扩散,李某遭遇网络暴力与隐私曝光,私生活被无限放大与道德审判;而涉事男方则在境外回应,强调“尊重中国文化”“没有结婚”,并否认“Chinese girls are easy”等言论。与此同时,学校启动了严厉的处分程序,最终李某成为“影响国家形象”的唯一替罪羊。

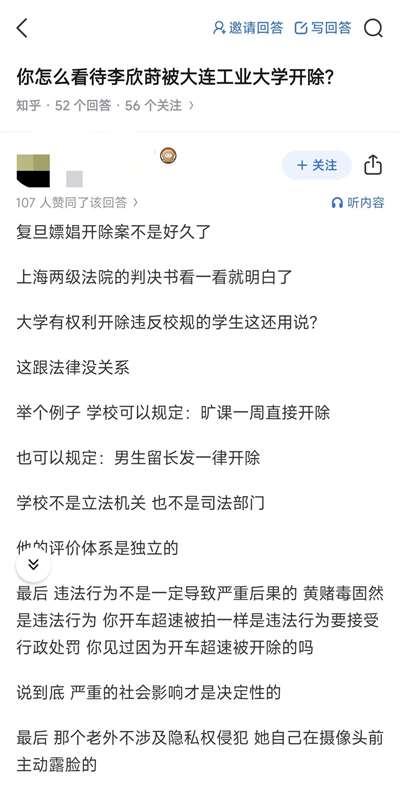

事情发展至此,已经远超一般的“校园新闻”,也绝非单纯的“私德问题”。试想:倘若与李某发生关系的是一名普通男大学生,这一事件还会演变为如此“恶劣影响”吗?正是“与外国人不正当交往”“easy girl”“女大”等标签的叠加,将原本的个人私事裹挟进民族主义与性别政治的漩涡。众多极端民族主义男性和父权制舆论群体在网络空间争相发声,甚至出现了无差别攻击中国女性的言论(如“巴西牛排”、“easy girl”等恶俗词汇)。

图2~3:知乎/微博相关言论截图

当然,“荡妇羞辱”“罪有应得”“有损国格”的声音始终是主流。但我们不得不追问:归根结底,李某究竟犯下了什么“罪行”,以至于首先被学校开除,随后又成为网络空间中部分男性群体反复进行“荡妇羞辱”的对象?细究此事,不过是在尚未有明确证据证明其有男朋友的前提下,与另一名男子发生性关系。这既不触犯法律,也没有造成任何实质性的社会危害。更何况,李某并未结婚,甚至不涉及任何法律意义上的夫妻义务。

应当明确,在我国,恋爱关系并不具备法律效力。即便有人质疑她的道德选择,其行为本质上仍属于个人私生活范畴。她既不是公务员,也不是军人,更不是公众人物,完全没有理由被学校或网络公众进行公开惩处。至于“有损国格”的指责,更显荒谬——这种言论本质上与网络民族主义中常见的“乳化”逻辑如出一辙,即动辄将涉外的私人行为上升到“辱华”“损害国家形象”的高度。实际上,这种“乳化”式的指控,不仅夸大了事件的社会意义,也反映了一种不健康的民族主义心态,把对外过度敏感转化为对个体,尤其是女性的无端苛责。

法律本无涉政,道德无权上升到国家层面,这样的帽子又怎能随意加诸一名普通女学生身上?

图:苹果“乳化”

·歪果仁一生要经历的三件事:出生,死亡,乳化。显然,本次事件的女主人公被父权制-民族主义者自动的归为歪果仁。既然李某的行为并未触犯法律,甚至在许多人的认知中,她也难以被视为所谓“道德败坏”的典型,那么,此事件的本质便愈发清晰:这无异于现代社会的“浸猪笼”——从私密视频外泄到“有损国格”的指控,权力与舆论的齿轮悄然转动,众多“道德卫士”粉墨登场,上演着一场新时期的“猎巫”闹剧。所谓的社会正义,逐渐蜕变为对个体女性的公开审判与羞辱。在这样的狂欢中,真正被践踏的,恰恰是法治原则、个人权利与社会理性。

part. 2

隐私权与教育权受损:

实名处分的法律风险

既然针对李某的“猎巫”运动,本质上只是无聊且无端的道德审判,我们自然要进一步追问:某工业大学以此事件为由开除李某,是否有合适且充分的法律与规章依据?

根据学校发布的公告,作出处分的依据是《普通高等学校学生管理规定》(以下简称《管理规定》)第三十条第六款,以及《大连工业大学学生违纪处分规定》(以下简称《处分规定》)第十九条第六款。那么,这两条规定究竟有何内涵?又能否经得起推敲?

首先,我们来看教育部官网公布的最新版《普通高等学校学生管理规定》第三十条

第三十条 学生有下列情形之一,学校可予退学处理:

(一)学业成绩未达到学校要求或者在学校规定的学习年限内未完成学业的;

(二)休学、保留学籍期满,在学校规定期限内未提出复学申请或者申请复学经复查不合格的;

(三)根据学校指定医院诊断,患有疾病或者意外伤残不能继续在校学习的;

(四)未经批准连续两周未参加学校规定的教学活动的;

(五)超过学校规定期限未注册而又未履行暂缓注册手续的;

(六)学校规定的不能完成学业、应予退学的其他情形。

学生本人申请退学的,经学校审核同意后,办理退学手续。

令人遗憾的是,某工业大学相关负责人似乎并未真正研读自己所引用的相关规定。事实上,《管理规定》第三十条第六款主要适用于 “退学” 处分,而学校此次作出的却是 “开除学籍” 决定,两者根本不属于同一处分类型。以退学条款为开除学籍提供依据,显然在法律适用上存在明显瑕疵。这种基本性的错误,实在令人啼笑皆非。

第十九条 违反公民道德和大学生行为准则者,根据其性质和情节轻重,给予以下处分:

……

(二)学习期间发生未婚性行为者,给予记过及以上处分;

(三)收藏、观看淫秽书刊、杂志、视频者,给予严重警告以上处分;制作、复制、传播、贩卖、出租淫秽物品者,或利用计算机信息网络、电话以及其他通讯工具传播淫秽信息者,给予留校察看及以上处分;

……

(六)与外国人不正当交往,有损国格、校誉的,视情节给予记过及以上处分;

……

该校负责人虽然引用了第十九条第六款条文,但事实上这是学校自行制定的规章中,确实包含了“记过及以上处分可开除学籍”的层级。然而,它附加的内容——将“未婚性行为”“与外国人不正当交往,有损国格、校誉”列入违纪条款——暴露出典型的“陈腐家长官僚制作风”。这些规定显然侵犯了《民法典》赋予公民的性自由权──对成年人的自愿性行为不应成为学校处分依据。

更严重的是,它还很可能严重违反了《宪法》《教育法》《高等教育法》在内的上位法。这些法律明确了公立高校与学生之间的受司法监督和保护的公法关系。因为,学生的合法的受教育权受到《宪法》《教育法》等法律保护。学校自行制定的校规只有在符合这些上位法规定的前提下,才是有效的校规。因此,学校不可随意制定校规并依照这些校规对学生做出处罚。某大学的开除学籍处分显然侵犯了李某的合法权利。而且,由于该校规定涉及私人性生活,已超越国家法对私人行为的规制界限,直接违背《宪法》第46条“受教育权”保障、《教育法》《高等教育法》所强调的依法治校与正当程序原则,其合法性存在极大问题。根据《教育法》《高等教育法》的规定,李某可向学校发起行政诉讼,要求撤销相关处分。此前我国行政诉讼实践中,已有“田某诉北科大案”“刘某诉北大案”等案件。

除了某大学的开除学籍处分可能牵扯到了法律纠纷,本次事件中还有哪些可能的法律问题呢?其实,校方在公告中公开李某真实信息,未经其同意,将敏感的私密信息与校方决定一同公布,直接侵犯了第六章规定的隐私权。另外,在舆论中几乎美美隐身的乌克兰人Zeus很可能涉嫌未经李某本人同意将其不雅视频发布至粉丝群。根据《民法典》相关规定,自然人享有隐私权与肖像权,禁止“窥视、偷窥、披露、公开”私人生活;未经同意公开视频,已构成对李某隐私与肖像权的严重侵犯 。李某完全可以通过中国法院提起民事诉讼,要求赔偿精神损失与名誉损害。如果Zeus实际从视频传播中获利或进一步传播,也可能引发行政监管介入或刑事调查。

part. 3

国家与父权的“共生机器”

在之前的法律分析中,我们指出校方处分条款错误、程序不正当、侵犯隐私权和教育权。但这种法律分析仍然停留在国家意识形态的表层,停留在法律所依附的总体的上层建筑的表层。为何,普遍而理性的、理应保卫共和国公民的法律与国家,却诞生出了非理性的种子?为何女性/劳动者/学生要通过法律武器拿回本该属于自己的合法权利,却受到种种掣肘?这些问题具有相当的普遍性,它远非法律分析本身所能回答的,而必须从 法-国家机器-父权制的链条 中去寻找。

因此,我们很容易看到,这种法律内部的梳理还未涉及一个更深层的问题:法律本质上是国家的机器,而国家并非中立,它深深镶嵌于父权语境与民族主义框架中,通过法律这一平台,执行对女性身体与身份的意识形态塑造。我们不能仅谈条文本身是否合理,更要反思这些校规为什么还能生根发芽,它是如何成为 国家—父权—民族主义 共同编织的控制梯级的。

3.1

父权制国家意识形态:

他们如何塑造女性身份?

在一切法律实践的地平线上,可能都有宪兵(它是国家机器的一部分)在执行警戒,并在必要时进行干预。但在大多数时候,它不进行干预,甚至在法律实践的地平线上完全不在场。

那么,在这个空间本身当中,而不是在这个空间的地平线上,在场的是什么呢?是法律意识形态+道德意识形态的小小补充。在契约的法律实践这个空间中,法律意识形态和道德意识形态似乎在扮演着不在场的宪兵的角色,成为不在场的宪兵的“代表”。

——路易·阿尔都塞《论再生产》

由此回到李某事件:如果说她并未真正触犯任何法律条文,那么,使她陷入道德审判与社会惩罚的,究竟是什么力量?正如阿尔都塞理论所揭示的,在法律与实践之间的缝隙中,正是 “法律意识形态+道德意识形态” 担负起了规训宪兵的功能。在本案中,国家的暴力机器(警察、军队,即RSA)实际上是缺席的。正如一些“父权制卫道士”所主张,这似乎只是学校“内部治理”、针对“道德败坏小人”的一次自发惩戒。但这种说法,无非是“公司按照内部章程开除不愿加班员工”“家暴是家庭内部事务”等逻辑的翻版,本质上都是把结构性的压制合理化、自然化。

图:知乎幽默发言

正是这些根深蒂固的意识形态成为了“不在场宪兵”的最佳代言人。他们不需要实体的强制力量,就能完成对他人的控制和规训。阿尔都塞将这种通过教育、媒体、家庭等“软性制度”进行规训的机制,称为 意识形态国家机器(ISA)。在这样的体系下,男性只有在父权制叙事中才能被 召唤 为“男子汉”、成为“父亲”的镜像,进而自觉成为女性的“主人”。每当类似事件发生时,这些男性便在不自知中被父权制的“大他者”召唤,把自己想象成引领和规训女性的“牧师”。

在这里,镜像 关系是清晰的:男人被建构为“父亲”、女人被建构为“母亲”,父亲主导、母亲服从。就像神话中“上帝按照自己的样子创造人类,亚当以肋骨造夏娃”一样,父权制下的真相不过是——男人把自己想象为“主人”,并通过不断再生产的神话,规定了女性的“他者”地位。

由此可见,李某事件的根本症结并不在于其个人行为的所谓“违法”或“失德”,而在于性别权力结构对女性主体性的规训与塑造。在当代中国的父权制语境中,女性的性自主权始终被纳入到国家、民族与家庭的三重规范体系之中。性自由在这里被强行置于道德与国家荣誉的裁判席上,其“有罪性” 正是源自社会对女性应当承担的性别角色的预先设定。

于是,我们立刻就能回答关于本次事件的这个问题了: 性自由何以为罪? 李某被惩罚的“罪名”,恰恰在于她 拒绝顺从“母职”与“贞洁”的性别规范,未能成为符号化国家与父权体制下的“合格母亲”或“道德女性”。正如朱迪斯·巴特勒(Judith Butler)等学者所指出的,性别身份与性别行为是不断被社会与权力结构所表演、监督和惩罚的过程。在男性主导的符号体系中,女性主体性的任何越界行为都会被视为对“社会秩序”的挑战,并以“道德崩坏”“有损国格”等名义进行惩戒和排斥。正如有些父权制布尔乔亚会说:“女性怎么可以没有道德?女性的堕落会带来整个国家的堕落!”“商女不知亡国恨”,正是这种父权制国家神话的最好注脚。

图:俞敏洪:中国女性堕落导致国家堕落言论

讽刺的是,这种性别双重标准使得男性“风流”行为常被赋予正面或英雄化的象征意义,而女性一旦偏离既定的性别角色,则迅速沦为“道德危机”的替罪羊。这种权力机制背后,是父权制通过意识形态国家机器对性别差异和性别秩序的不断再生产。3.2

性别民族主义:“国家化”的女性身体

所有父权制国家本质上都是多重结构的权力体系。在赛里斯这样一个由男性资产阶级(布尔乔亚)主导的国家里,女性的身份始终被多重规训所限定与塑造。换言之,在当代“赛里斯”,女性不仅在白天成为职场上被资本剥削的劳动力,回家后还要无偿承担家务劳动,夜晚则可能在亲密关系中继续扮演服务与取悦的角色(正如恩格斯所揭示的“家庭中的性别压迫”)。这些多层次的规训与惩罚,从教育制度到社会规范,早已深植于父权制意识形态之中,并且构成其不可或缺的运作机制。而在众多规训手段中,最具威力的,莫过于父权制与民族主义的结合,即 “性别民族主义” 。

在这种父权制-民族主义话语体系中,女性首先被剥夺了作为“共和国公民”和“劳动者”的主体地位,甚至其“母亲”角色也被功能化为服务民族国家的“资源”。正如前文所引,某些舆论精英所强调的,女性往往被视为民族的“象征”,甚至近乎“人矿”般的存在——她们的“素质”“贞洁”“归属”直接关联着国家与民族的命运。在这种叙事中,从“商女祸水”到“褒姒误国”“杨贵妃倾国”,历史与神话不断将女性身体与国家荣辱捆绑在一起。于是,女性“吃苦耐劳”“守身如玉”便被塑造成对国家、民族和男性的“必要牺牲”,甚至被要求以此换取民族的未来。

“母国”“母性国家”作为现代民族国家的想象意象由来已久,国家常被人格化为“母亲”,需要男性“保护”和“守护”。 在父权制-民族主义者的眼中,女性身体的归属被等同为国家主权的一部分 。这种逻辑在当代社会仍有大量表现:每逢涉及跨国婚姻、女性与外国男性恋爱的新闻,网络空间中总会出现极端民族主义男性(即“父权制-民族主义者”与“皇汉”)的强烈反弹,哀叹“本国女性崇洋媚外,丧失民族气节”;而本国男性迎娶外国女性则被视为“个人荣耀”“艳福不浅”,甚至在部分幻想中被等同于对他国的“征服”与“占有”。更甚者,一些非法买卖婚姻的现象,亦反映了女性身体与国家疆域被物化为“资源”的本质。

值得注意的是,在这种性别—民族主义想象中,女性身体被视为国土般神圣,其“神圣性”来自排他性,来自“只能为本国男性所占有”的逻辑。 一旦女性与外国男性建立关系,就会被看作“主权受辱”“国家蒙羞”。反之,若本国男性“征服”了外国女性,哪怕只是幻想,亦足以带来象征性的民族优越与殖民快感。女性身体在这种结构中,早已不再属于她们自己,而是成为民族主义与父权制联手塑造的集体符号与权力疆域。

因此,民族主义者所谓“女性是国家的未来”,实际上正揭示了其根本意图:本国女性的身体被视为已被征服的“领土”,而“他国女性”则被想象为尚待开拓的新大陆。这一逻辑下,一方面,女性的身体被赋予了“国家贞洁”的象征意义,民族主义幻想将父权规则国家化,赋予国家审查和管控跨国婚姻、性行为乃至生育权的“正当性”;另一方面,女性的人格与尊严却被系统性地忽略和贬损,女性沦为可供男性凝视、支配与物化的纯粹客体。

图:最奇异搞笑小品一则

这种吊诡在李某事件中展现得尤为鲜明。当“本国女性”与“外国男性”发生关系时,无数极端民族主义者与父权制支持者群起攻之,将李某羞辱为“easy girl”“巴西牛排”,借用外国猎艳者的恶俗词汇完成对女性的污名化和客体化。 这一过程中,民族主义的虚伪性暴露无遗 :本应“偏袒”同胞的民族主义者,反而主动与外来加害者共谋,将本国女性排斥在“民族共同体”之外。乌克兰男子Zeus的行为被有意无意地忽略,所有的道德批判与群体攻击最终都集中在李某及更广泛的中国女性身上。难道在民族主义逻辑中,女性只有服从、顺从和贞洁时才是“国民”,一旦越界,便瞬间被打入“非国民”“非人”的他者空间?难道一个民族主义者竟然可以一边天天骂歪果仁乳化,一边像个地道的殖民主义者一样骂自己国家的女性“easy girl”“巴西牛排”?表面上看,这种逻辑似乎暴露出父权制和民族主义话语的自相矛盾,实际上却正体现了它们赖以生存的结构性策略。正如许多反动意识形态所做的那样, 父权制与民族主义始终需要“例外”,需要通过制造“他者”、凝视和排斥边界上的主体,不断定义自身的纯粹与正统。极端民族主义者总是沉溺于对“民族伟业”的想象,而本土父权制支持者则始终执着于将性别本质化,坚信“男人就该是男人,女人就该是女人”。正是在不断区分“我们”与“非我们”的过程中,这套逻辑才能持续运行:雅典通过迫害“非公民”维系“民主”;纳粹通过排斥犹太人和左翼分子强化“德意志民族”;在我国历史上,死在封建王朝苛捐杂税下的汉人,可曾想过自己曾和居于庙堂之上的那些统治者是民族同胞?

李某事件中对其“有辱国格”的围剿、对中国女性的普遍羞辱,正是父权-民族主义结构对“例外”的制造与消费:只有先将她们定义为“非国民”,才能将全部污名和道德压力转嫁给她们自身。于是,原本高举“反乳化”大旗的民族主义者,反而与殖民偏见达成共谋,主动认领了“easy girl”“巴西牛排”等污名,并将其内化为中国女性的标签 。这一机制下的父权制-民族主义,正是在制造“例外”、不断排斥和物化边界上的“自家人”中完成自我确认。对李某事件的进一步分析,将有助于我们理解这一结构对中国女性及更广泛边缘群体的持续规训与压迫。

part. 4

跨国的殖民式父权制:

全世界的Zeus们,联合起来!

但是,等等!在我们的分析中,是否还遗漏了什么关键环节?让我们回到事件本身再反思一遍。虽然李某因“私生活混乱”受到舆论攻击,但实际上,引发公共危机的最直接推手,恰恰是那位几乎在舆论场中“隐身”的乌克兰男子Zeus。正是他主动将不雅视频发布到社交媒体上,点燃了整个事件的舆论爆炸。然而,在舆论风暴中,Zeus所受指责远不及李某,甚至不少极端民族主义者还为其开脱,称其“只不过是做了其他外国男人都会做的事”。

图:父权制-民族主义者们不仅声讨李某,

还把真正的加害者扭转为受害者。

这其实反映了一个吊诡现象:父权制-民族主义者们不仅不断声讨李某,还在无形中为真正的加害者洗白,甚至把他扭转为某种意义上的“受害者”。如果Zeus只是一名普通中国男性,这种现象无疑会大大减弱。诸如“easy girl”“巴西牛排”等恶俗词汇,本身就是西方殖民语境下对第三世界女性的侮辱性称呼,如今却被本土民族主义者自觉继承和转用。关键正是在于,诸如Zeus这样的白人猎艳者正是以殖民者的形象出现在第三世界女性面前的。对他们来说,征服野蛮人就是要征服他们的女人。这和父权制-民族主义者的话语不谋而合。还把真正的加害者扭转为受害者。

由此我们看到,本土极端民族主义者(“父权制-民族主义者”)在事件中的表现极具吊诡色彩:一方面,他们急于将李某及类似女性排斥为“非国民”,将女性身体与国家主权高度绑定,把跨国性行为视为对民族尊严的“侵犯”;另一方面,当面对具有殖民符号的外籍男性(如Zeus)时,却往往无意识地将其视为“自己人”,甚至为其开脱、辩护。 这种矛盾态度表明,他们所接受的“国家主权”观念,在全球化语境下,实则不过是殖民主义话语的本土回响。正如男性主体通过凝视女性来确认自身身份,民族主义者也在对外籍男性(尤其是“白人”)的凝视和模仿中,完成了自身主体性的建构与殖民话语的内化。

换言之,当代民族主义者与历史上的殖民主义者在权力结构上完成了“和解”——他们通过内化和延续殖民主义的性别与主权逻辑,将对女性的控制、对“国民”身份的划界与对外部世界的想象紧密相连。这种内化不仅没有带来“文明进步”,反而使父权制与殖民主义在新的语境下交织共谋。

一句话: 现在的民族主义者和过去的殖民主义者和解了,他们通过内化这些概念成为了“文明人”。那么,在“文明化”的进程中,谁被视作野蛮人?是第三世界女性。

因此,这也解释了在全球化和现代化语境下,第三世界女性成为 双重规训 的对象:不仅被西方男性作为“野蛮的他者”凝视和消费,也被本国男性当作“国家贞洁”的象征加以压抑和管控。在这个意义上,她们所承受的既是性别压迫,也是种族规训。这种结构性的双重边缘化,亦与 帝国主义体系下的经济剥削 密不可分(尽管本文暂不深入讨论列宁主义视角下的全球资本剥削链条)。

最后,让我们回到对父权制全球运作机制的理论反思。幸运的是,女性主义理论为我们提供了丰富的分析资源。正如笔者下面所引的玛丽亚·米斯(Maria Mies)在《父权制与资本积累:国际劳动分工中的女性》一书中所指出的:现代资本主义世界体系不仅通过经济结构塑造了全球不平等,更在性别和种族结构上实现了对第三世界女性的多重规训与剥削。三十年前的洞见,在今天“赛里斯”地位跃升为全球资本链关键环节之时,愈发显得深刻与现实。

如果从女性和女性解放的角度来看待新的国际劳动分工,那么现在我们可以说,为了理解全球两端的女性是如何被世界市场、国际和国内资本所分割,又如何在事实上相互联系,有必要看看硬币的两面。在分割过程中,女性成了第三世界的隐形生产者,成了原子化的、可见的同时却具有依附性的消费者(家庭主妇),人为操纵在其中起了关键作用。父权主义、性别歧视和种族主义,这些针对女性的意识形态基本将女性定义为家庭主妇和性对象,这是整个策略的基础。意识形态操纵加上阶级和殖民主义对女性的结构性划分,如果没有这些,那么资本就无法从这个策略中获益。我们还可以看到,在工业化国家越来越多的女性成为性对象,用来扩大原本停滞的市场。在这个策略中,男人作为“资本的代理人”发挥了决定性的作用(Mies,1982)。然而,必须根据阶级、种族和国际劳动分工中的位置来区分这一角色。不仅“白人大人物”(BIG WHITE MEN)或“资本先生”(Mr CAPITAL)能够从对本国女性和第三世界女性的剥削中获利,“白人小人物”或“工人”也是如此。不仅棕色或黑色的“大人物”能够从剥削本国女性中获利,棕色或黑色的“小人物”也是如此。不仅白人女性“大人物”和“小人物”能从剥削殖民地棕色和黑色“小人物”(包括男性和女性)中分享利润,殖民地的棕色或黑色女性“大人物”也是如此,她们渴望获得真正的西方家庭主妇的地位,以此作为进步的象征,她们也成了第三世界资本主义的支持者。

但与男性相比,无论是白人女性还是黑人女性,她们越来越多地需要公开付出人格尊严和生命,来换取作为妓女或家庭主妇的“荣誉”。因此我认为,在维持这个被称为国际新秩序的综合剥削体系中,富国女性在客观上并没有获益,第三世界的贫穷女性(包括贫穷的农民和边缘化的城市女性)则构成了这个体系的底层,这些贫穷女性是工业化国家女性的“未来形象”(v.Werlhof,1983)。对美国和欧洲的许多女性来说,这个未来已经开始了,她们以同样的方式和方法“融入发展”,这些方式和方法本来适用于第三世界的姐妹,即在新的非正式部门“隐蔽地”工作,并以各种方式出卖自己求生。

——玛丽亚·米斯《父权制与资本积累:国际劳动分工中的女性》

「 支持乌有之乡!」

您的打赏将用于网站日常运行与维护。

帮助我们办好网站,宣传红色文化!

注:配图来自网络无版权标志图像,侵删!

声明:文章仅代表作者个人观点,不代表本站观点——乌有之乡

责任编辑:吴继东

欢迎扫描下方二维码,订阅乌有之乡网刊微信公众号