一

新修订的《中华人民共和国治安管理处罚法》因新增“治安违法记录封存制度”,特别是把包括吸毒在内的社会危害性特别大的违法行为的治安处罚记录也纳入封存范围,引发了激烈的争论,成为现象级的全民关注热点。

因为这次的舆情事件,2025年很可能成为社会公众法律意识集体觉醒的元年。

因为这一事件,普通人的目光从个案的司法适用,集体投射到立法问题上面。在这个过程中,大家也关注到了“治安违法记录封存制度”背后的那些推动力量,并且直接与法学界和法律实务界那些在舆论上保持较高活跃度的其中一部分,展开了激烈的舆论交锋。

这场舆论交锋虽然不能立即改变立法结果,因为《治安管理处罚法》修订的流程已经走完,距离2026年1月1日正式实施只有不到一个月的时间,但这次借助网络而展开的立法问题全民大讨论,第一次表达了在数量上代表大多数人口,也就是人民群众对立法的基本立场、态度和诉求,也因此把一个应属于社会主义国家公民基本常识的理念如何得到尊重和落实,摆到了社会舆论的聚光灯下。这个理念就是社会主义国家的法律在理论上应当是、在实践中也必须是人民意志和利益的体现,此乃社会主义国家法律的本质特征。这些理念也写进我们的宪法和法律里,还出现在我们的政治课本里,以至于很多人都产生了视觉疲劳,却不知道这是千万革命先烈奋斗与牺牲换来的革命成果一部分,来之不易。

那么,人民的意志在法律上如何得到体现,人民的利益在法律上又是如何得到保护,才能让社会主义国家的法律理念变成现实,让法律的应然状态变成实然状态呢?

这就需要在立法、执法和司法等与法律有关的诸多环节,充分尊重和保护人民的知情权、参与权、监督权。比如在立法环节,就需要广泛征求公众意见。

我国《立法法》第40条规定了立法过程中征集公众意见的30天公示窗口期:“列入常务委员会会议议程的法律案,应当在常务委员会会议后将法律草案及其起草、修改的说明等向社会公布,征求意见,但是经委员长会议决定不公布的除外。向社会公布征求意见的时间一般不少于三十日。征求意见的情况应当向社会通报。”

这一次对“治安管理记录封存制度”的主要质疑之一,就是《治安管理处罚法》修改程序中的三次审议稿里,第136条关于“治安管理记录封存制度”的规定与前两次审议稿发生了明显变化,前两次审议稿该条款中“未成年人”的限定词不见了,行政处罚记录封存制度的适用范围由“未成年人”扩大到全体违法人员。

因为审议表决通过后的“治安管理记录封存制度”不再区分成年人和未成年人,也没有进行“分级分类”以排除危害性相对特别大的特定违法行为,而是对所有违法者的所有治安管理处罚记录采取了“一刀切”封存的方式,包括吸毒在内的那些社会危害性相对特别大的违法行为处罚记录,按照修订后的《治安管理处罚法》的规定,也会一并封存。

社会公众这次质疑最为集中的关注点就在这里。网络上压倒性的意见认为,对吸毒这种社会应该零容忍的违法行为不应该封存记录。

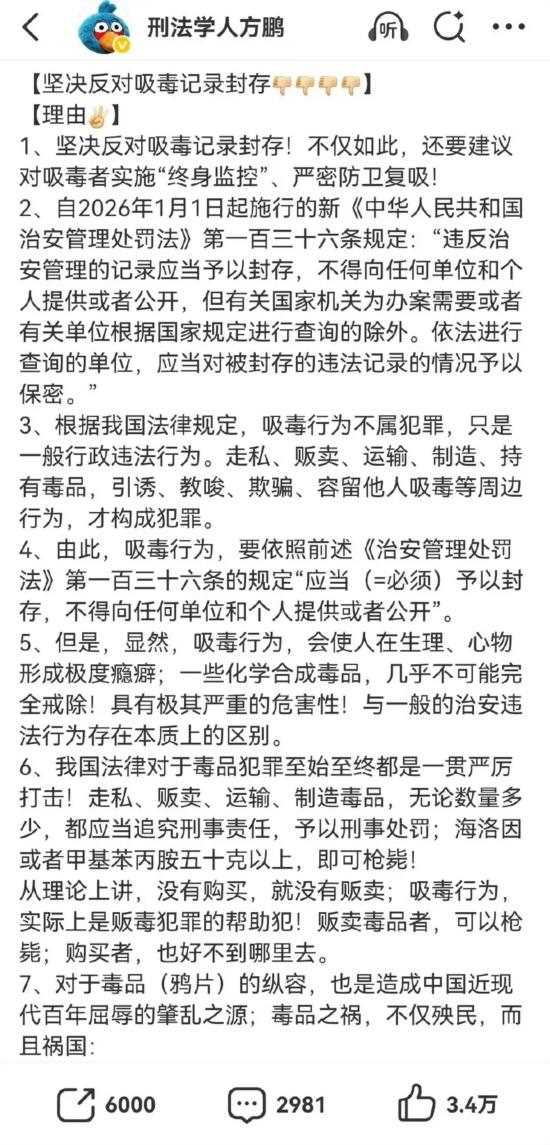

关于吸毒记录是否应该被封存,在法学界也是有不同声音的,虽然声音比较弱。比如,中国政法大学副教授方鹏,就坚决反对吸毒记录封存。他还建议对吸毒者实施“终身监控”,严密防卫复吸。

他反对的理由和大多数普通网民普遍担心的那些原因高度重合,主要包括:1、吸毒行为会使人在胜利、心物形成极度瘾癖。尤其是一些化学合成毒品,几乎不可能完全戒除。2、没有买卖就没有伤害,没有毒品的购买,就没有毒品的贩卖。3、对毒品的纵容,也是中国近现代百年屈辱史的肇乱之源。毒品之祸,不仅殃民,而且祸国。

我看到,网络上有人把禁毒和抗日、统一列为中国人的三大执念,对此深表认同。

中国近代史就是从鸦片战争开始的,一代代中国人对近代史屈辱历史的社会记忆,也是和禁毒联系在一起的。关于毒品的危害性,林则徐说得很清楚了,“当鸦片未盛行之时,吸食者不过害及其身,故杖徙已足蔽辜;迨造流毒于天下,则为害甚巨,法当从严。若犹泄泄视之,是使数十年后,中原几无可以御敌之兵,且无可以充饷的之银。”

从虎门销烟到现在,中国人民从百年民族救亡到接近百年民族复兴的整个过程,都没有停歇过对毒品的斗争。

但在旧社会,毒品是不可能得到广泛严厉禁止的。从晚清到民国,吸毒现象一直很严重。1840年吸毒人口已达1200万,1934年,根据学者苏智良等人的研究,全国吸食各类毒品(以鸦片为主)的人数不少于8000万,占当时4.5亿人口的16.8% 。民国后期,国党一些军官参与贩毒,地方势力也趁机扩大毒品交易,毒品问题愈发严重。

全社会范围内的大力禁毒,是新中国成立后开始的。

1950年2月24日,政务院发布《关于严禁鸦片烟毒的通令》,明确禁烟禁毒方针,发动全民参与禁烟斗争。1951年基本实现禁种,1952年基本实现毒品的禁贩,1953年解决了禁吸戒毒问题。1953年周总理宣布中国彻底消除鸦片烟毒危害,标志着禁毒运动取得决定性胜利。

禁毒的力度是和社会制度有相关性的。不用说中国的旧社会无法禁绝毒品的泛滥,就是现在的那些西方国家,对禁毒的态度也是和我们不一样的,美国一半的州(包括特区)和欧洲近三分之一的国家,实现了娱乐用大麻合法化或去刑化。

二

吸毒并不像清华那个法学女教授说的仅仅是“自害”行为,毒品对家庭和社会的危害性太大了,而且,很多人沾染毒品,是从吸毒者引诱、教唆和欺骗而开始的。

虽然,修订前的《治安管理处罚法》第七十三条和新修订的《治安管理处罚法》第八十五条,都规定了对引诱、教唆、欺骗或者强迫他人吸食、注射毒品行为处一十日以上十五日以下拘留的行政处罚措施,或者相对前者还加重了对违法者的罚款力度,罚款数额从“并处五百元以上二千元以下”,提高到“一千元以上五千元以下”。但这种处罚力度与违法者造成的社会危害性明显不匹配。

对引诱、教唆、欺骗他人吸食、注射毒品的,应该和强迫别人吸食毒品一样,直接入刑。为了与强迫吸食、注射毒品更为严重的情节与危害性进行区分,可以加大对强迫吸毒罪的量刑,而不是把引诱、教唆、欺骗他人吸食、注射毒品列入到治安管理行政处罚的范围。

现在网络上有了呼吁把吸毒列入犯罪的声音,说实话,这个实现起来难度极大。我认为更紧迫的是把引诱、教唆、欺骗他人吸食、注射毒品的违法行为,不分情节轻重,一律列入刑法的打击范围。相应加大引诱、教唆、欺骗他人吸食、注射毒品罪的处罚力度。现行刑法对该罪名的处罚是情节较轻:处三年以下有期徒刑、拘役,并处罚金;情节严重:处三年以上七年以下有期徒刑,并处罚金。即使顶格处罚,也只有七年。

引诱、教唆、欺骗他人吸食、注射毒品的社会危害性,未必比贩毒轻微。

如果能参照贩毒的打击力度,打击加大引诱、教唆、欺骗他人吸食、注射毒品的行为,会从源头上大大减少吸毒群体的扩散,减轻禁毒的难度。

如果能把所有引诱、教唆、欺骗他人吸毒的行为入刑,是很大的突破。反之,如果连引诱、教唆、欺骗他人吸食、注射毒品的部分行为都可以被行政拘留加罚款就了事,呼吁吸毒入刑,根本没有实现的可能性。

依据现有法律的规定,不但吸毒受到行政处罚的记录会被封存,引诱、教唆、欺骗他人吸毒而被行政处罚的记录,也是可以被封存的。后者的违法严重性和社会危害程度明显更大,因为后者可以源源不断地制造吸毒群体的增量,为贩毒提供更大的需求。因此,我们在关注前者的同时,更要关注后者。

最好的结果是在强大的民意支持下,把引诱、教唆、欺骗他人吸毒的行为全部入刑,但这个过程会遭遇很大的阻力,这个阻力主要来自法律学术界和实务界推动吸毒记录封存的那些人。

这些人包括大学里的一些法学教授,站在律师金字塔顶端的某些律师,他们是禁毒行为记录封存的最积极推动者。

他们积极推动的也不只是包括吸毒行为在内的治安处罚记录的封存,因为他们还想实现轻微犯罪行为的记录封存,但这依然不是他们目标的终点,因为他们中有人还要推动违法和部分犯罪记录的注销。

比如那个武大博士、全国律协副会长朱征夫就提出修改《刑法》第100条的前科报告制度,主张对轻罪和过失犯罪的前科人员,经过一定期限和法定程序,注销其犯罪记录,使其恢复正常法律地位。到2023年全国两会,他已经第四次提交了有关建立前科消灭制度的提案。多说一句,这个朱征夫还建议取消刑法中的“寻衅滋事罪”,主张有条件实行双重国籍。

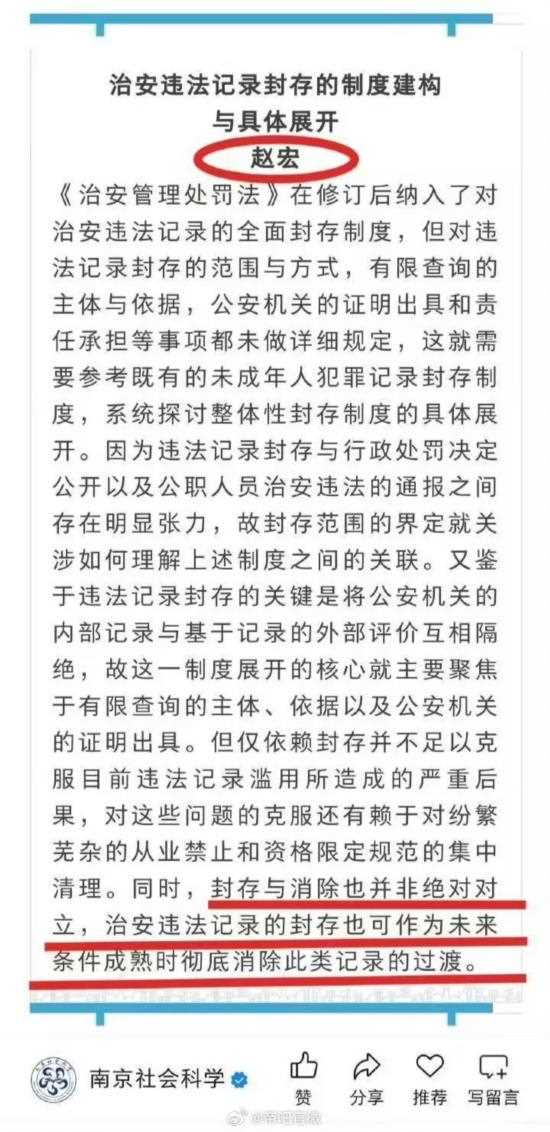

如果说朱征夫是法律实务界推动违法行为前科消灭制度的一个代表性人物,那么,北大的长聘副教授赵宏就是法律学术界的重要推手了。后者同样是把治安违法记录的封存当成阶段性目标。今年6月27日《治安管理处罚法》修订完成,将治安违法处罚记录封存范围扩大到所有人。赵宏就发表看法,认为这是“坚冰打破了一小块”,她要打破的是更大的“坚冰”。

前面提到,为什么《治安管理处罚法》的表决稿,把“治安违法记录封存制度”的适用范围,从一二审议稿的未成年人,扩大为三次审议稿中的所有人并成为法律,其中是不是有赵宏们的推动之功不得而知,但肯定是符合了他们这个群体有相当程度的共识。

这次也是因为这个赵宏在媒体上一番关于“治安违法记录封存制度”合理性的论证,引爆了社会公众普遍性的关注。因为她的论证存在着明显的逻辑漏洞,她把每年800万人次的行政处罚,概念偷换为是800万人,还用近似于把四杯25°的水加到一起就可以让水温到100°的神逻辑,得出她需要的论证:如果不消除治安违法记录,多年以后就会人均违法,没有人可以考公了。

赵宏为什么要进行这种存在着明显逻辑错误的论证吗?确实可能是数学和逻辑真的不行,但更大可能是因为他们在这个问题上拿不出更有说服力的论证方式,就不得不使用了逻辑上的一些“技巧”。有人就分析过这种逻辑“特技”,“她关注的或者拿来说事的,提出主张的,总是一些非常极端的个案,她赋予这些极端个案某种虚构的普遍性,再用这种虚构的普遍性去争取司法实践中的权利空间。这已经不是法学领域的学术实践,而是一种政治活动了,本质是福柯权力空间理论的政治实践。”

恩导师有句名言:“手段的卑鄙证明了目的的卑鄙”。当一些学者用这种并不具备正当性的逻辑手段去引导公众时,我们是否有必要猜测一下他们的

真实目的?

三

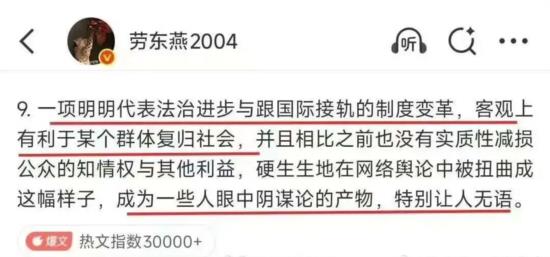

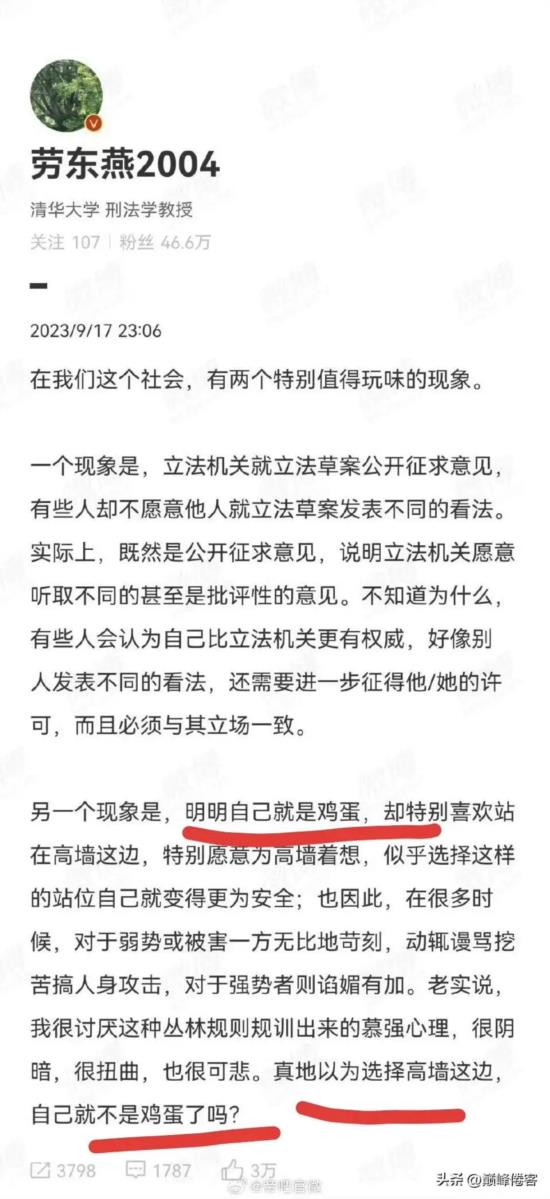

赵宏不是一个人在努力,按照清华法学教授劳东燕的说法,赵宏的主张在相当程度上也是“法律界的共识”。赵宏这种把个别当一般的论证方式,在法律界也并不是少数人才使用。

很多人怀疑劳东燕的这句话是否符合事实,我对劳东燕的很多观点不认同,但还是认为,劳东燕实事求是地反映了法学界在这个问题上的主流观点。问题在于,法学界的主流观点就是对的吗?就不会与社会大多数人的意志对立吗?这次对“治安违法记录封存制度”的争论,就是因为精英的话语权与大众的诉求存在着激烈的冲突。

这种冲突在一些法学精英那里大概根本不算事,他们更不会反思问题是在自己身上。因为他们中很多人已经习惯了高高在上俯视众生,还构建了一套用学术界共识对抗主流民意的逻辑用来做防护。他们认为自己有资格给芸芸众生进行启蒙,但不能接受众生对他们的主张提出质疑。当网民不同意他们的观点,而且压倒支持他们的声音时,他们就会条件反射一样,把质疑的声音说成是对学者有组织的围攻。

这帮人特别擅长上纲上线,以偏概全,给对手贴标签。

这种现象也不只是存在于法学专家的圈子里,那些信奉西方经济学的经济学家也喜欢这种操作。

如果说法律学者遇到广泛的质疑时,喜欢强调法律界的共识,以取代合理性论证,对抗大多数的合意,那么经济学者则喜欢用“常识”,为自由市场经济辩护,压制不同的声音。比如,那个恒大的前首席经济学家,就是如此。经济学家普遍认为自由市场经济机制的优越性是不需要论证也不允许质疑的“常识”,就如同很多法律学者认为他们圈内的“共识”不应该被挑战一样,否则就要给质疑者贴上民粹“表情化宣泄”“有组织围攻”等标签。

这些人都属于自由派的观点。那句讽刺自由派的话“闭嘴,我们在讨论言论自由”,对他们这个群体的整体刻画是既形象又入骨的。

除此之外,同属自由派的法律学者还有两大神器。一是以西方为标准答案。他们认为西方的选择,就应该是我们学习的,这就是“与国际接轨”。二是万能的“法治文明进步”,至于什么是文明,什么是进步,解释权在他们,关键也是看是否与西方接轨。劳东燕在评价治安处罚记录封存制度时那句“一项明明代表法制进步与跟国际接轨的制度变革”,就同时使用了这两大神器。

很多人都已经知道中国的经济学者基本都是西方经济学的搬运工,自己并没有多少独到的创见,其实中国的法律学者也同样只是西方法学理论的搬运工。关于法学界很早就有顺口溜,日本学者抄欧洲,台湾学者抄日本,大陆学者抄台湾。那些自我感觉良好的法律学者,把他们学到的西方法学理论用于指点中国的司法实践时,最重要的共识就是看西方怎么做。西方已经有了的,就很容易成为他们的“共识”。

西方国家承认双重国籍,他们也会呼吁中国这么做,比如那个朱征夫就提交过“有条件承认双重国籍”的提案,理由是增强对海外人才的吸引力,维护公民的海外权益。

西方搞的卖淫合法化,法律界也要不少人在中国推动。

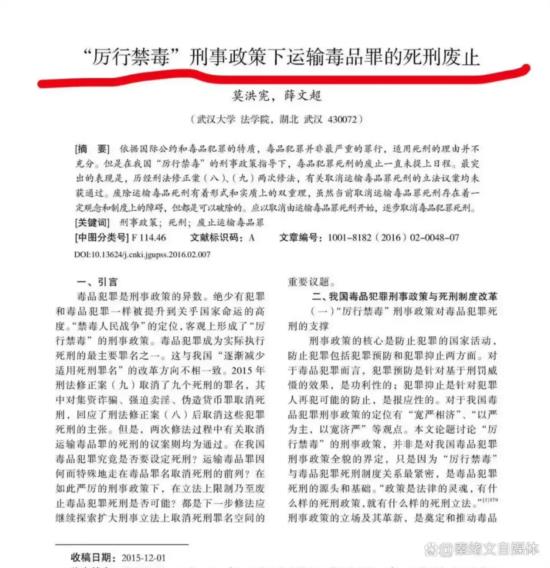

西方一些国家已经把大麻合法化,会不会成为法律圈一些人要在中国实现的目标?很多网民是有警惕的。毕竟加拿大从封存吸毒记录到大麻合法化用了六年,美国只用了四年。即使目前他们还不敢把真实目的说出来,也要警惕他们会不会采取日拱一卒的办法。法律圈子我还没发现有谁有过这样的主张,但中国的财经圈已经有人捷足先登了。2019年,凤凰财经财知道栏目曾经做过一期《理性看待毒品合法化》,邀请了一个叫做胡释之的经济学者来进行访谈此人公开提出“理性看待毒品合法化”,认为出现呼吁毒品合法化的声音是一个进步现象。此人引用美国经济学家弗里德曼的观点,认为毒品非法化反而加剧了毒品交易的暴力性。

法律圈和财经圈的政治主张高度重合。

四

对法律圈子这帮人我太了解了,不仅是因为我也在法律实务界待过,而且,在十几年前,就跟他们这个圈子打过舆论战。当时我们把这个圈子一些以法律为工具实现全盘西化政治目标的人,称为“法律党”或“大法党”。在那个时间段,这个圈子的政治图谋比现在这帮人表现得还要露骨。北大就有一个被质疑十几年没有发表严格意义的学术论文,但并不耽误被称为“法学之花”的贺姓学者,不但说中国两千年前就走错了路,还说西方在近代以来对中国的欺凌是中国欺负西方人的结果,因为中国在近代和西方人的交往过程中,从来没有平等地对待西方,而且,此人对要实现的政治目标和具体策略都很明确,他提出“具体政治架构上,从边缘入手进攻中心敏感部位”,让“司法改革成为推动政治体制改革的后山小路,司法的改革是不敏感的。”“通过这种程序性的变化、技术性的改革,最后能够成为一种政治性的变化。”

那段时间,他们在话语权上有着比现在更强的号召力和迷惑性。当时的年轻人普遍还没有识别他们的真实面目,很多人以为他们是为人民利益而呼号,选择站在他们那一边,让当时的他们对未来信心满满,美国驻华大使洪博培也做着利用中国年轻网民“扳倒中国”的美梦。

从那时候,这些法律学者的底色就已经暴露在阳光下面了,他们要在司法改革中植入他们需要的东西。

十几年过去了,他们要启蒙中国人,按照西方模板改造中国的愿望没有实现,年轻人的主体也从他们的拥趸变成他们的对立面了。中国与美国的差距以超预期的速度在缩小,很多地方已经实现了从追赶到超越,但这些人的思想钢印很牢固,思维还停留在是十几年前。他们其实是西方进行“思想殖民”的工具人。

法学界不是没有立场和三观很正的人,但比例可能真的不乐观,律师圈也是一样。

这个圈子最大的梦想就是把中国变成他们希望的样子。美国的体制就特别符合他们的理想,因为美国的律师每年可以创造几千亿美元的GDP,既容易赚钱,又能直通政坛。他们要建立美国那样的体制,由法律人充当社会最终仲裁者的角色。法律人可以监督社会,但社会却不能监督他们。

美国的司法制度制造了各种奇幻现象。一个著名的案例就是宾夕法尼亚州两位法官收受私人青少年监狱承包商260万美元的贿赂,从2003年到2008年把近3000名无辜的少年送进少年监狱,以保证私人监狱的入住率和利润率。美国的在押犯人数量雄踞世界第一,想一想还会有多少冤假错案和那3000名未成年人一样,成为交易的牺牲品。

尽管美国的大量权钱交易行为被合法化,美国的社会治安整体情况也很糟糕,都不影响法律界这些人对美国体制的美好滤镜。

中国人的法律意识从司法个案到立法的具体环节,是一个巨大的进步,恰恰也是让这些法律专业人士感觉最不舒服的地方。他们虽然口口声声说着要给中国人进行启蒙,抱怨中国人缺少独立思考能力,但他们又最害怕中国人从西方的思想殖民中觉醒,成为独立于他们深入思考的群体,平视西方和世界。他们需要的是中国人按照他们指示的方向和方式思考问题。如果中国人对他们的主张有了独立思考的能力,提出质疑,发出反对的声音,就要被扣上网络暴民的帽子了。

专业人士能够在自己的领域内抱团,把自己的小圈子经营成针插不进水泼不进的独立王国,还可以打着学术自由的名义为自己的政治行动作掩护,所以这帮人一旦立场出问题,危害性就特别大。

在吸毒纪律被封存之前,一些艾滋病人利用隐私保护制度进行故意传播,也产生了很大的社会危害性。

这种专业人士以专业之名筑起的利益格局,特别难破。只有广大的网民普遍练就了一双雪亮的眼睛,对他们进行社会监督,才会对他们形成制约和抑制。

法学界一些人和其他学术圈子一样,也极其擅长双标操作。比如清华那个女教授,自己身处体制内,享受着体制的优渥待遇,却要给自己打造一个反体制的人设,时不时用春上村树的“墙和鸡蛋”隐喻,把自己伪装成带领鸡蛋门撞墙的意见领袖。但这次,当公众质疑“治安违法记录封存制度”,把她的评论区淹没时,她又把自己变成“高墙”的一部分,压制不同观点了。

法律学术圈十年前什么样,现在就大体上还是什么样子。他们中和多人的政治目标没有改变,基本手法也不会改变。因为不会改变自己,他们只能被时间淘汰。

在他们被时代的洪流淘汰之前,我们需要警惕他们用法律、学术为掩护“日拱一卒”的破坏力。这些人特别擅长步步为营,前面实现了未成年人违法犯罪记录封存,然后就以此为支点,反问情节更轻微的违法非犯罪行为处罚记录为什么不能封存?

这个圈子里中有罗姓学者主张取消煽动颠覆国家政权罪,理由是限制言论自由。有人主张取消死刑,有人在主张“有条件允许合法代孕”......如果给他们足够的时间和空间,信不信他们会把美西方那些乌七八糟的东西都引进到中国?

无论美国如何打压中国,或者日本要再赌一次国运,只要我们的内部不出问题,都对我们无法构成致命的威胁。

我们要警惕的也不只是这一个小圈子,很多个小圈子都有共同的目标,又有分工的侧重点,形成互相之间的配合。比如,法律学者的重点目标是用“宪政”撞击上层建筑,经济学者的重点目标是用自由市场经济冲击中国的经济制度,很多媒体人则与他们打配合,提供舆论掩护和支持。

伟人一再告诫老百姓要关心国家大事,这样才能防止少数人利用他们的知识和资源优势钻空子,搞事情。

「 支持乌有之乡!」

您的打赏将用于网站日常运行与维护。

帮助我们办好网站,宣传红色文化!

欢迎扫描下方二维码,订阅乌有之乡网刊微信公众号