苏联为什么会失败?

深层根源在于哲学层面背离了马克思主义实事求是的核心原则,陷入了形而上的概念教条主义。这种哲学层面的偏差,逐渐渗透到政治、经济、社会等各个领域,最终导致整个体系从脱离实际走向背离人民,走向崩溃。

一、核心原则的背离

马克思主义的“实事求是”,核心是立足具体人的生产实践,以解放和发展生产力为根本,满足人民的现实感性需求。简单说,就是一切从实际出发,以人民的真实利益为落脚点。但苏联中后期,这一核心被逐渐抛弃。

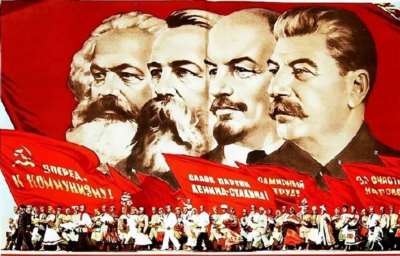

苏联的理论界和领导层将马克思主义的文本教条化,把“共产主义”从一个需要通过实践逐步实现的目标,扭曲成一个抽象、绝对的“终极主体”。原本作为历史创造者和发展目的的工农群众,被异化为实现这一“绝对主体”的工具,形成了严重的主客颠倒。这种理论非常像黑格尔后期为普鲁士专制制度辩护的官方哲学,将某个民族或主义视为先天存在的“绝对真理”,而人只是服务于这一真理的“螺丝钉”,失去了作为“具体人”的主体性。

典型案例:农业集体化的“概念优先”

1929年起,斯大林推动的农业集体化运动,正是“概念凌驾于实际”的直接体现。当时苏联将“集体化”视为“向共产主义过渡”的核心标志,这就是典型的抽象概念,全然不顾俄国农村长期以小农经济为主、农民对土地的依赖性高的现实,强行要求农民加入集体农庄。为推行这一政策,甚至采取“消灭富农”的极端手段,将拥有少量余粮或农具的农民定性为“阶级敌人”,剥夺其财产并流放;同时强制征购粮食,哪怕导致农民自身口粮短缺。1932-1933年,乌克兰、伏尔加河流域等地因此爆发大饥荒,据学者估算,死亡人数达300万-500万。这场灾难的本质,就是将“集体化”的抽象概念置于具体农民的生存需求之上,彻底背离了“满足人的感性需求”的实事求是原则。

虽然苏联早期官僚并不缺乏想要建设理想社会的初心,但他们大多未能理解把握马克思主义的实践本质,只拥有黑格尔之前概念形式。最终,苏联的理论体系走上了黑格尔的道路路,而非马克思的实践唯物主义之路。

二、理论体系的异化

苏联中后期的理论体系几乎沦为经院哲学,核心弊病是脱离现实,专注于抽象概念的逻辑推演,而非解决实际问题。

苏联将“生产力”从具体人的生产劳动中抽象出来,变成一个脱离实践的“人民生产力”概念;将“实践”从人的现实活动中抽离,变成一个纯粹的理论术语;将“人民”简化为一个同质的、无差别的“集体符号”。在这种异化下,官方看不到具体的人,看不到不同群体的真实需求,也看不到生产实践中的具体矛盾。

整个理论体系彻底与现实脱节:官僚们不再从实际出发制定政策,而是围绕“共产主义”、“社会主义”等抽象概念构建理论、推行政策。为了追求“科技领先”,忽视民生保障,导致消费品短缺;为了“GDP增长”,过度压榨工农利益,城乡差距持续扩大;为了实现“全球赤旗”的意识形态目标,陷入无休止的军备竞赛,将大量资源投入军事,挤压了民生改善的空间。这种为了概念而牺牲现实的逻辑,让理论彻底变成了脱离人民的“空中楼阁”。

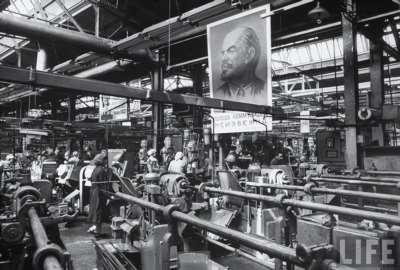

典型案例:消费品短缺与“重工业优先”的教条

苏联自斯大林时期确立“重工业优先”的发展战略,将“工业化”等同于“钢铁、机械、军工的增长”,这陷入了抽象的“社会主义生产力”概念,完全忽视轻工业和消费品生产。到1970年代勃列日涅夫时期,这一问题达到顶峰:当时苏联的钢产量超过美国,居世界第一,军工产值占工业总产值的40%以上,但消费品自给率不足70%。莫斯科、列宁格勒等大城市的居民,需要凌晨排队才能买到面包、黄油,衣服、鞋袜等日用品长期凭票供应,甚至出现“买得起电视却买不到显像管”的荒诞现象。1985年戈尔巴乔夫上台时,苏联市场上的食品缺口已达2000万吨,不得不依赖进口。这种“重工业繁荣、民生凋敝”的反差,正是理论脱离实际的直接后果,官僚们沉迷于“工业化指标”的抽象增长,却看不到具体人的基本生活需求。

三、概念主导的权力逻辑

苏联的官僚体系在概念教条化的影响下逐渐变质,形成了独特的“概念”权力模式。

在这种体系中,权力和话语权的大小,不再取决于对实际问题的解决能力,而是取决于对顶层塑造的抽象概念的掌握程度。谁能熟练运用官方理论文本,谁能讨好上级获得更多“概念解释权”,谁就能拥有更大的权力。每个官僚都成为某类“概念”的代言人,下面的人则围绕这些概念堆砌无意义的理论,形成层层依附的“概念派系”。

典型案例:勃列日涅夫时期的“停滞”与官僚特权

勃列日涅夫执政的18年(1964-1982年),被称为苏联的“停滞期”,核心特征就是官僚体系的“概念僵化”与特权化。当时,能否掌握“发达社会主义”(勃列日涅夫时期的核心概念)的解释权,成为官员晋升的关键。勃列日涅夫本人的著作《遵循列宁的方针》被强行要求全党学习,甚至出现“引用勃列日涅夫语录越多,晋升越快”的潜规则。下级官员为迎合上级,不断撰写关于“发达社会主义优越性”的空洞文章,却对经济停滞、民生困难避而不谈。同时,官僚阶层形成了严密的特权网络:中央官员享有“特供商店”、专用别墅、免费医疗等福利,甚至可以用低价购买国家财产。据统计,1980年代初,苏联的“特权阶层”人数达50万-70万,他们通过“概念依附”获得权力,再用权力维护特权,完全脱离了人民群众的利益。

随着概念越来越多、解释越来越繁琐,整个官僚体系从上到下都陷入了迷茫。大家忙于背诵教条、阐释概念,却没人关心这些概念是否符合实际,是否能解决人民的问题。下级只需要对上负责,而非对下负责,形式主义和官僚主义愈演愈烈,最终导致官僚体系与人民群众彻底割裂。

四、派系之争与话语权垄断

当上层建筑完全脱离实际,政权内部的意见分歧便失去了现实根基,演变成纯粹的“概念之争”。

由于每个官僚都与特定概念绑定,概念的分歧直接转化为派系的对立。而苏联的理论体系缺乏黑格尔辩证法的“扬弃”精神,只保留了低端的形式逻辑,陷入“非此即彼、你死我活”的思维误区。一个派系上台后,不会对前任的政策进行辩证修正,而是全盘否定旧概念、旧理论,用全新的概念取而代之。

典型案例:赫鲁晓夫的“全盘否定”与政策摇摆

1956年,赫鲁晓夫在苏共二十大上作《关于个人崇拜及其后果》的秘密报告,全盘否定斯大林时期的“斯大林主义”概念(包括斯大林模式的工业化、集体化政策),却没有对其进行辩证分析,既未承认斯大林时期工业化的历史作用,也未提出替代的具体方案,而是陷入“非黑即白”的否定。随后,赫鲁晓夫推出“玉米运动”,将“种植玉米”视为“解决粮食问题”的唯一方案,这成为新的抽象概念,不顾苏联气候寒冷、玉米产量低的实际,强行要求各地种植玉米,甚至在西伯利亚冻土区推广,最终导致大量耕地荒芜,粮食减产。1964年赫鲁晓夫下台后,勃列日涅夫又全盘否定“玉米运动”,回到“重工业优先”的旧概念,政策的反复让经济发展失去连续性,也让人民对政权的信任度大幅下降。

这种无休止的概念之争,不仅消耗了大量行政资源,还导致政策缺乏连续性。经济政策、社会政策频繁摇摆,既无法形成稳定的发展环境,也让人民对政权失去了信任。更严重的是,官僚体系垄断了所有“概念”的解释权。“共产主义是什么”、“人民的利益是什么”,都由官僚阶层定义,人民完全丧失了话语权。他们还发展出一套苏式诡辩术:凡是符合自身派系利益的,就是“社会主义的”;凡是不合其意的,就扣上“资本主义”的帽子,用意识形态标签打压不同声音,进一步固化了体系的僵化。

五、经济抽象增长与民生的彻底割裂

哲学层面的概念崇拜,最终深刻影响了经济实践,让苏联的经济发展陷入“抽象增长至上”的误区。

苏联的经济政策不再以满足人民的物质文化需求为目标,而是追求脱离民生的“抽象增长指标”:工业产值、粮食产量、军事工业规模等数字成为核心追求,而普通民众的衣食住行、就业保障、福利改善则被忽视。

典型案例:军备竞赛与国民经济的失衡

冷战期间,苏联为实现“全球赤旗”的意识形态目标(抽象概念),将大量资源投入军备竞赛。1970年代,苏联的军费支出占GDP的比例常年维持在15%-20%,最高时达25%(同期美国军费占比约5%-7%);1980年,苏联的军工企业达1.3万家,直接从业人员超过1400万,占工业劳动力的1/4。为支撑军费,苏联不断压缩轻工业和农业投资:1950-1980年,苏联对重工业的投资占工业总投资的75%以上,而轻工业投资不足20%;农业投资长期低于10%,导致农业生产技术落后,粮食产量直到1980年代仍未恢复到1913年(沙俄时期)的水平。以“军事优先”的经济结构,让国民经济严重失衡:1985年,苏联的人均GDP仅为美国的1/3,而人均消费品占有量不足美国的1/4。当人民连基本生活需求都无法满足时,对“社会主义”概念的信任也随之崩塌。

总结:哲学根源下的体系崩塌

苏联失败的核心哲学根源,是从马克思主义的“实践唯物主义”滑向了“概念教条主义”。当理论脱离实际、人民从“目的”变成“工具”、权力围绕概念而非民生运转、经济追求抽象指标而非真实需求时,整个体系就失去了存在的根基。

这种哲学层面的偏差,并非单一政策的失误,而是贯穿于政治、经济、社会各领域的系统性问题。它让苏联从一个以解放人民为初心的政权,逐渐变成了脱离人民、奴役人民的官僚体系。当体系无法再回应人民的真实需求,无法解决现实中的具体矛盾时,一旦遇到外部意识形态冲击或内部危机,崩塌便成为必然。

这些具体案例清晰地表明:任何理论若脱离了“具体人”的实践与需求,终将沦为空洞的概念;任何政权若忽视了人民的真实利益,终将失去存在的合法性。这既是苏联留给世界的深刻教训,也是对马克思主义“实事求是”原则的重要印证。

「 支持乌有之乡!」

您的打赏将用于网站日常运行与维护。

帮助我们办好网站,宣传红色文化!

欢迎扫描下方二维码,订阅乌有之乡网刊微信公众号