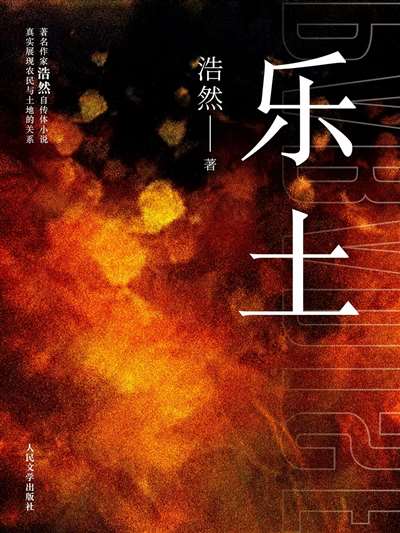

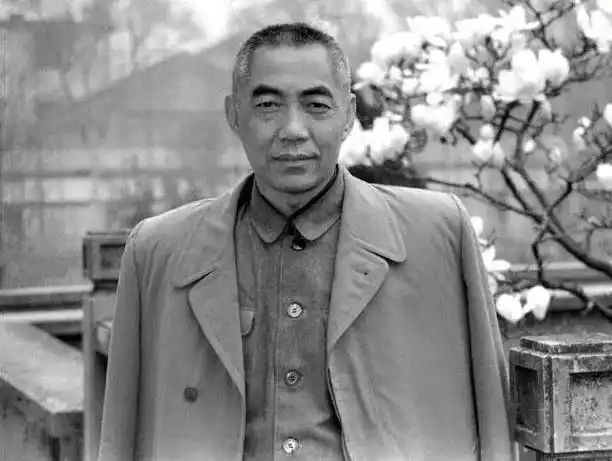

【作品简介】这部长篇是著名作家浩然的自传体小说。跟他以往写作的《艳阳天》《金光大道》和《苍生》等小说不同,这一次写的是作家自己。带着凝重的沉思、深情的回忆,以其娴熟而又雄浑的笔力,展示了作家童年时代的家庭和周围众多下层劳动人民的生活足迹。通过作品所抒写的生活画面、社会情态,人物形象,读者可以看出历史对作家幼年的铸炼,民间艺术对作家心灵的熏陶,会发现他一路成长的思想源头。这是一部对少儿、青年、中老年读者,都能获得享受、教益并能引起-些思索的好书。

浩然自传体长篇小说连载之《乐土》(24)

第二十四章

鸡叫二遍的时候,母亲把我从热被窝里抻出来,脸冲着窗户纸,下定决心似地说:“就这么办吧,我们回家了,你们都再歇会儿。那边院子的门还没有关哪!”

我们娘仨往外走,我被母亲抱着,姐姐牵着母亲的衣襟儿跟着。

大伯的一家人都送了出来。但是只送到大排子门里边,大妈就拦住了大伯和哥嫂们,把排子门打开一条缝儿,把我们放出来,立刻就把门关闭了。

月亮已经落下去,停滞着浮云的灰蒙蒙的天空,透出一些蓝色。街上有了响声,不知道是从哪一家的院子里传出来的。也有了若隐若现的柴草的燃烧气味。一条狗无声无息地从我们的前面穿过大街,溜进墙边的黑影里不见了。开始有人行走,那是背着粪箕子拾粪的人。他都没看我们一眼,就匆匆地走了过去。

大黄牛听到门口的脚步声,伸长脖子,“哞儿”地叫唤一声。

看到大黄牛,我才灵机一动地想到问母亲:“妈,我爸爸呢?”

母亲边往院子里走边轻声回答:“他出门儿去了……”

“上哪儿?”

“进城。”

“进城干什么?”

“给你买好东西吃。……”

“不!不信!我找爸爸!”

“乖乖,不许闹。你爸爸就要回来了。一定!”

说话之间摸索着进了屋。母亲把我放在炕上,点着了墙壁上小窑洞里的油灯。

我看到被打开盖的柜子,被抛扔了一地的衣物等等东西,立刻回想起那个头上戴着黑布袋子、手持杀猪刀子的人,对母亲回答的话,越发怀疑了。可是,见母亲阴沉着脸儿,怪害怕,不敢再叮问她。打我被从熟睡中惊醒,直到这会儿,终于不是感觉到,而是认识到:我家发生了极为不幸的事儿。尽管母亲没有大哭大嚎,但是,这种不幸之事,不会比去年冬天,在赵各庄矿区门外看到的惨景,就是在井底下有亲人被活活砸死的事儿轻多少!

母亲让我们睡下。我和姐姐都乖乖地睡下了。

开始,我还悄悄地看着母亲一边叹息,一边收拾被乱扔在地下的东西,后来就渐渐地入睡,直到被叫醒。而我好半天睁不开眼。

“起来,喝口热粥吧。”母亲两手轻轻地摇晃着我的脑袋,把嘴贴在耳边呼唤,“乖小子,听妈的话。”

我用力地把眼睛睁开,看到透过窗纸的明亮的阳光里,母亲手里端着一只冒着腾腾热气的碗,还有一双拴着红线的我的专用筷子。

姐姐比我醒来的早,虽是有些茶呆呆的样儿,却捧着另一只碗,正伸着嘴唇“唏唏”地喝着高梁米稀粥。

屋子完全变了样儿,象往常一样干净利索,什么东西原来放在什么位置,这会儿还放在什么位置,分毫不差地恢复了原样。柜子、椅子都擦得十分明亮,连瓷灯上都不沾一点儿油渍和尘土。我那辆被损坏的小马车,也给修理了一下:踩扁的地方给扳正,掉下的轱辘给重新安上。

母亲见我醒来,并没有让我马上就喝粥,而且把碗搁在柜子上,照每天早上的老规矩,掐着我的脖子、摁着我的脑袋,给我洗脸。我似乎感到,今儿个比任何一天都洗得仔细。

我觉着特别的难受,很反感;可是没敢闹脾气,甚至没有习惯地躲躲闪闪的小动作。

母亲看着我吃饱,接过碗筷,十分温和地说:“今儿个你可别到街上乱跑,就跟姐姐在家里玩儿。……”

我赶紧问:“你呢?”

“我出去找人办点事啦。”

“跟你去!”我喊一声,伸手抓住她的衣襟,抓得紧紧的。

“不行。我得跑好多路,带上你不方便。”母亲对我的纠缠耐不住性子了,又如同往时那样很严厉地对我说,“不准撒赖,听话!告诉你,我们家倒霉啦!你们也得学会懂事儿了!”

我立刻想起昨天夜间家里出现的怪现象,想起已经见不着面的父亲,好似明白了母亲这句话的意思,就松开抓着她的手,没有死气白赖地要跟随母亲出门儿。

母亲临动身之前,从从容容地把鸡喂了,把牛喂了,还给小花猫拌了食。她最后嘱咐我们:“有人来问什么都说不知道。有苦有冤自己往肚子里边咽,不让别人看笑话!咱们得有志气、有正气!”

我和姐姐老老实实地呆在炕上。她玩儿她的“抓子儿”,我玩儿我的小马车和用布条条缠火柴棍儿做成的“小人儿”。我们连鞋都没有穿,没下地,没出屋,一直等到母亲匆匆地转回家来。

这期间,北院的大伯愁眉苦脸地来过我家,闷闷地坐了一会儿,又闷声不响地走了。大妈也板着面孔,在炕上坐了好大的工夫:连着抽好几袋烟,一边抽,一边唠叨,一边往地下吐唾沫;间或跟来打听消息的邻居们骂几句“老抢儿”和“绑票儿的”狼心狗肺,将来不得好死。几个哥哥和嫂子都陆续地来我家看看,问我母亲到哪儿去了,多会儿回来,问我和姐姐吃了饭没有,随后便慌慌忙忙地离开,全都是愁眉苦脸的样儿,一边走路一边唉声叹气。

乡亲们也是出来进去地不断,表情严肃,说长道短,倒也十分热闹。临到晌午的时候,热闹达到高潮。有两个人,竟在我家后院里脸对脸地吵了起来。

一个说:“只要老梁家卖那块地,就得是我的!”

另一个说:“我是先知道信儿的。他家大侄子都跟我要了价钱!”

“我为的是把两块地连成一片,好伺候呀!”

“你贪心太大啦!你把东大洼都圈过去多好!”

“你没贪心?我知道你拿的啥主意。你想倒买倒卖从中捞一把!”

“你血口喷人!我是给我老丈人家买。我能捞他一把吗?”

“反正这块地到不了你手!”

“你也不用想叼住这块肉!”

一个我称她叫表婶的女人,听他们吵一阵子,实在听不下去,就奔出屋,急赤白脸地说他们:“你们这些走运气的人,就不知道背兴的人心里是啥滋味儿?到人家院子里来抢骨抢肉的,人家听了心里边难受不难受?”

两个吵嘴的人这才煞了台:一个气扑扑地从前门走了;一个嘟嘟囔囔地出了后门。

母亲转回来的时候,表婶把两个人吵架的事儿说一遍,赌气地给母亲出主意:“一听说你们要卖地,好些财主都红了眼。我看哪,就偏不卖给他们!”

母亲苦笑一下说:“谁给价码高就卖给谁。如今急需钱。有了钱才有人在。有了人,别的东西总可以有……”

(待续……)

「 支持乌有之乡!」

您的打赏将用于网站日常运行与维护。

帮助我们办好网站,宣传红色文化!

欢迎扫描下方二维码,订阅乌有之乡网刊微信公众号