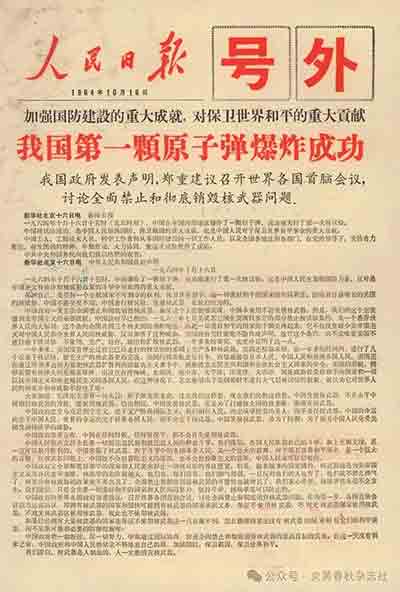

1964年10月16日下午3时整,中国自行研制的第一颗原子弹爆炸成功,当天人民日报对外发行首个套红号外。

1964年6月2日上午,总参谋部作战部空军处上校参谋李旭阁,被副总参谋长张爱萍叫到办公室。

开国上将神情庄重肃穆,讲话开门见山:“李参谋,有一件要事向你交代。首先宣布保密纪律!”

李旭阁本能地立正:“有什么重要任务?请首长指示!”

张爱萍小声讲:“经国大事!中央领导只有7个政治局常委、书记处的彭真同志和军委的三位老总知道。我们国家要搞首次核试验,你随我去做这件大事。要做好长期吃苦的打算,在罗布泊大漠至少待上一年半载。切记,一定要烂在肚子里,上不告父母,下不告妻儿!”

李旭阁重重点头:“请张副总长放心。我是军人,保守机密胜于生命。”

不久被任命为首次核试验办公室主任的李旭阁,由此掀开人生崭新的一页,也给后人留下一部弥足珍贵的《原子弹日记》。

聆听钱学森讲课与导弹核武器结缘

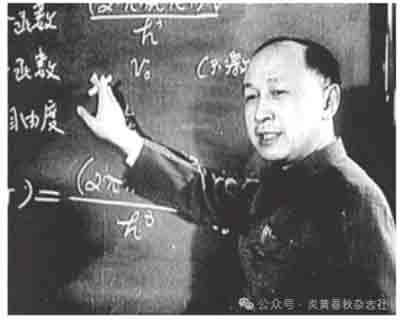

生活中的诸多事情,往往是偶然中蕴含着某种必然。1956年元旦后的一个上午,总参作战部空军处处长发给李旭阁一张入场券,说下午3点总政排演场有个秘密报告,规格很高,你去听听。

当时总参作战部在中南海居仁堂办公,距离新街口总政排演场不远。李旭阁骑车赶到会场,见在座的几乎是清一色的人民解放军高级将领,唯有他自己一个少校。上课的电铃刚响,国防部副部长陈赓大将便陪着一位身穿中山服的中年学者走出来。陈赓介绍说,这就是大名鼎鼎的空气动力学家、刚回国的钱学森教授,今天请他讲解最先进的尖端武器——导弹。顿时,全场掌声雷动。

1956年1月,著名导弹专家钱学森教授在总政新街口排演场,为人民解放军高级将领授课

钱学森向听众鞠一躬,走到黑板前用粉笔写下一行字:关于导弹武器知识的概述。

李旭阁在一个新笔记本上飞快记下这行字。这是他第一次聆听世界最尖端武器的介绍。钱学森深入浅出、引人入胜的讲解,令他心荡神驰、浮想联翩。特别是有几句意味深长的话,更是深深镌刻在李旭阁心里:我们中国人完全有能力制造自己的火箭。我建议中央军委,成立一个新军种,名字可以叫“火军”,就是装备火箭的部队!

或许正是这种神奇的机缘巧合,8年后李旭阁被慧眼识珠的张爱萍选中担任首次核试验办公室主任;20世纪80年代中期至90年代初期,李旭阁出任中国战略导弹部队第七任司令员,并被授予中将军衔。

2004年4月,早已离休的李旭阁整理自己珍藏的史料,意外发现了这个保存完好的笔记本。钱学森的儿子和秘书得知后,立刻专程到他家复制这本《原子弹日记》。上海交通大学的钱学森纪念馆内,由此多了一件珍贵的展陈文物。

翌年11月,钱学森归国50周年座谈会在京举行。李旭阁作为特邀嘉宾出席。钱学森夫人蒋英女士紧紧握住李旭阁的手,说钱老让我转告您,他未曾想到,在当年听他讲课的将校军官中,一位最年轻的少校,后来成为他当时建议成立的“火军”—中国战略导弹部队的司令员。

李旭阁笑着说:“从听钱老讲课那天起,我的命运就同导弹核武器特别是咱们国家战略导弹部队的建设发展,紧紧连在一起啦。”

毛泽东拍板首颗原子弹“早响”

自从被张爱萍选中担任首次核试验办公室主任后,李旭阁的足迹便在三大点位上徜徉:一是首都北京;二是新疆罗布泊原子弹试验靶场;三是中国第一座核武器研制生产基地——当下早已解密并建成中国原子城纪念馆,位于青海省海北自治州海晏县金银滩草原的国营221厂。

1964年9月,首颗原子弹试爆装置及备品备件全部加工验收完毕,并安全运送到罗布泊试验场。堪称万事皆备,只欠东风。9月16日上午9时,周恩来在中南海国务院办公厅主持召开中央专门委员会,二机部副部长刘西尧宣读了由李旭阁起草、经张爱萍修改的《首次核试验的准备情况和正式试验工作的安排汇报提纲》。随后,中央专委围绕首次核爆炸时间展开讨论。周恩来说,试验时间要作好两手准备,或暖季或寒季,我更倾向于明年的二季度再搞。而国务院副总理兼总参谋长罗瑞卿则力主在当年10月试爆。罗瑞卿说,请总理再考虑一下,早响更有利,拖下去夜长梦多。周恩来明确提出季节不合适,可能今年不会试,就准备明年的方案,提到主席处,最后由主席定。

17日下午,中央专委继续开会,再次把核试验的时间问题摆到桌面上。周恩来依然力主首次核试验适度往后推。这也完全符合毛泽东一贯的思想:不打无准备之仗,不打无把握之仗。

李旭阁的《原子弹日记》9月18日记载:中央专门委员会议结束后,一直主张早响的总参谋长罗瑞卿再也不想等了。……他决定利用他在毛主席身边的特殊地位和影响,将核试验的最终拍板权提交主席处,让毛主席来下最后决心。他将张爱萍副总长叫到办公室,面授机宜,说马上起草一份《关于首次核试验时间的请示报告》,由我直呈毛主席、党中央。

张爱萍受领任务后,立即向李旭阁交代罗总长意图。强调报告不要长,简要说明首次核试验的准备情况,万事俱备,只待党中央、毛主席一声令下。李旭阁当天便挥笔而就,呈张爱萍修改后再誊写清楚,由罗总长以自己的名义,上报毛主席。

有必要加以说明的是,一些党史军史专家曾对这一史实提出质疑,认为这有悖于常理。罗瑞卿是国务院副总理兼总参谋长,又是中央15人专门委员会成员,他怎么可能事先不跟国务院总理兼中央专委主任周恩来通气,而直接向毛泽东写报告?这不是“越级越权”吗?这应当感谢原第二炮兵军史专家延晓东,他为此事曾4次到中央档案馆查证,终于从权威部门查询到并完整复印了罗瑞卿写给毛泽东报告的原件。罗瑞卿作为老一辈革命家,对党的事业忠心耿耿,满脑子想的都是让原子弹早响,同时考虑问题又非常缜密细致。他写给毛泽东的报告,同时还抄送给周恩来和其他中央主要领导同志,真正是光明磊落!而周恩来看过这个报告的抄件后,也马上给毛泽东写信报告此事,充分彰显了周恩来处处以党的事业大局为重,从不考虑个人面子的高尚品格和博大胸襟。毛泽东当晚便在信上批示:“已阅,拟即办。”

罗瑞卿向毛主席呈送的这个请示报告,建议首次核试验早试早响,最好安排在1964年10月中旬,并说明有气象窗口。毛泽东一眼洞穿其中玄机,道出了这句被李旭阁写进日记,并被今天的人们反复引用的名言:“原子弹是吓人的,不一定用,既然是吓人的,就早响。”轻轻一句话重若千钧,再次改写了中国历史。

周恩来亲自检查张爱萍衣兜

再将镜头拉回到1964年9月23日。李旭阁日记载,是日下午,周恩来在人们习惯称为“三座门”的中央军委办公厅,召集张爱萍、刘西尧等传达毛泽东对首次核试验的批示,与会的有贺龙、陈毅、罗瑞卿、二机部部长刘杰等领导同志。

周恩来开宗明义地讲,主席同意搞,任务更重了,不是更轻了。他要求张爱萍和刘西尧当晚开一个会,就严格保密列出具体规定,确保任何消息不漏出来。嘱他们两个从即日起不要接见外宾,埋头苦干,这是无名的工作。预报10月有4次好天气,中旬可能赶上,也可能赶不上。最好在10月下旬或11月上旬,不要搞得太紧了。但如果准备好了也不要受这个限制,准备好了打电话给他,不要说具体时间,就说20日以前。

会议尚未结束,张爱萍站起来请假,说外交部给他安排一个外事活动,要提前告退。周恩来对外交部派来迎接的人员讲,下不为例,以后再不要安排爱萍同志的外事活动。他还亲自检查张爱萍的衣兜,看里面有没有字条等,说首次核试验的只言片语都不能带出去。张爱萍当场将自己的几个衣兜掏了个遍,见没有什么,周恩来如释重负,强调:“保密无小事,首次核试验除了中央政治局常委外,书记处也只有彭真知道,范围很小。我爱人是老党员、中央委员,她就不知道我们要搞核试验,我从不对她讲。”

周恩来思考处理问题缜密细致,由此可窥一斑。而他在几十年革命生涯中养成的严格保密意识和行动自觉,更是值得后来人永远学习的楷模。

编写通话密语天衣无缝

所有预想的事情都布置好了,周恩来又把李旭阁叫到身边,悄声叮嘱说,到了马兰后,你们同中央联系,全部使用暗语密码,今晚就要编写制定和北京通话的暗语。北京这边也就是我、贺总、罗总三个人抓。你回去向爱萍副总长报告。

李旭阁当晚即向张爱萍报告,张爱萍要求按总理的指示办。随后,李旭阁同二机部办公厅主任张汉周、二机部部长刘杰的秘书李鹰翔、国防科委处长高建民,一起编写暗语。经过热烈磋商,很快达成共识,决定将原子弹取名为“邱小姐”,放置原子弹的平台叫“梳妆台”,考虑连接火工品的电缆线像一缕缕头发,叫“梳辫子”。李旭阁写好后,即刻呈送张爱萍。

李旭阁人等编写的密语对照表确定:即将试爆的原子弹密语为“邱小姐”,原子弹装配为“穿衣”;原子弹在装配车间的密语为“住下房”,吊到塔架上的工作台为“住上房”;原子弹插接雷管火工品为“梳辫子”,气象密语为“血压”,起爆时间为“零时”。核试验现场的有关领导,也都有相应的代号。张爱萍阅后连声称赞:旭阁,你们编得好!既形象生动,又隐秘难猜!

也有诸多史料记载,原子弹密语代号为“老邱”。

无论“邱小姐”还是“老邱”,这组密语都堪称编排得匠心独具、天衣无缝。

赴京呈送绝密报告险向环生

下面概括归纳的,是《原子弹日记》中记载的李旭阁在这个特殊时段的重要经历,内容绝对忠实于原文:

10月9日,首次核试验指挥部根据场区天气预报,建议正式试验时间选在15日至20日之间。张爱萍授意李旭阁起草上报毛泽东、周恩来关于首次核试验准备工作和核试验零时的绝密报告。李旭阁在自己帐篷里从下午写到深夜,10日凌晨3时抄好,呈给张爱萍审批。张副总长在报告上签字后,让他天亮赶赴马兰机场飞到北京,将报告呈送总理和主席。空军副司令员成钧已调专机过来接他。

李旭阁这趟特殊使命险象环生。先是乘坐的“嗄斯69”越野吉普在赶往马兰机场途中,一个车轮突然跑飞,差点翻了跟头。他和司机好不容易从戈壁滩上找回车轮重新安装好,为此耽误不少时间。赶到机场时太阳已经西斜,焦灼等待的空军作战部副部长恽前程问明原因,说天黑前你肯定是赶不到北京啦。我马上请示空军首长,第一站先飞包头,另派一架专机到包头接你。

李旭阁傍晚时分飞抵包头上空,又被一只迎面飞来的猎鹰撞上飞机驾驶舱玻璃,机身剧烈抖动。好在飞行员死死把住操纵杆,才躲过一场灾难。当晚9时,李旭阁换乘另一架专机,深夜11时抵达北京西苑机场。二机部部长刘杰和空军政委吴法宪亲自前来迎接。李旭阁当即将绝密报告交给刘杰部长。刘部长讲,总理还在中南海等着呢。

10月12日,总理的军事秘书王亚志给李旭阁打来电话,说总理已将报告分别呈报给毛泽东主席和刘少奇主席(刘少奇时任国家主席),林彪、邓小平、彭真、贺龙、聂荣臻等领导同志都已圈阅,你可以走了。

首颗真品原子弹试爆,到这时候要动真格的了。

亲眼见证历史辉煌瞬间

中国人民自力更生发愤图强积蓄的磅礴伟力驱动历史的时针,“咔咔咔”走到了1964年10月16日首颗原子弹试爆倒计时的最后一小时。

火箭军军史馆有一幅珍贵图片,系李旭阁亲手所赠。图片文字说明:1964年10月16日14时,首颗原子弹试验一切准备就绪,前线指挥员和部分工作人员合影。前排站立者:张爱萍、刘西尧、苑化冰、朱卿云、毕庆堂、李旭阁等。

1964年10月16日核爆前合影。张爱萍(前排站立位右六)、刘西尧(右七)、毕庆堂(右五)、张蕴钰(左三)、朱卿云(左四)、李旭阁(右四)

16日9时许,李旭阁跟随张爱萍来到主控站,见九院院长李觉已将起爆钥匙交到主控站总指挥、时任国防科委副秘书长的张震寰手里,张爱萍满意地点点头。这时,李旭阁接到周恩来办公室电话,传达总理指示:零时后,不论情况如何,请张爱萍立即与我直接通一次电话。

11时许,李旭阁陪同张爱萍驱车离开主控站;12时抵达某点位,目送防化部队出征;13时来到距离爆心60公里的白云岗观察所。李旭阁环顾周围,见到特邀前来观看原子弹试爆的新疆维吾尔自治区党委和新疆军区主要领导同志王恩茂、赛福鼎、郭鹏等人。核科学家王淦昌、彭桓武、郭永怀、邓稼先、朱光亚等人在零时前的几分钟,走进观察所掩体,背对核爆心,就地而坐。

李旭阁对张爱萍说,为了能看到原子弹爆炸的瞬间,我豁出一只眼睛了。张爱萍摇摇头说,旭阁,勇气可嘉,但不可蛮干,通知所有人坚决不许面向爆心!

“零时”前半小时,坐镇主控站的张震寰下达指令,引爆控制系统设置的两道保险解除。口令通过有线广播传到距离爆心60公里外的白云岗观测点,翘首观望中国首颗原子弹试爆的众多参试人员,这才知道核爆炸的确切时间。

“零时”在即。张震寰又发出口令,720主控站操纵员韩云梯按下最后一个按钮。

主控台上两台用电子管组装的“程序时间指示仪”顿时红绿灯递进闪烁,发出“哒哒哒”的声响。大概所有看过首颗原子弹成功爆炸记录影像的人们,都对这一幕印象深刻。

值得向读者披露的是,这两台“程序时间指示仪”在首颗原子弹试爆成功后,便完结它的光荣使命,一直保存在221基地一分厂的样品库。1987年221撤厂分流时,为加强第一代核战斗部维修养护工作,第二炮兵从221厂选调600余名中青年骨干,在河北廊坊成立6916厂。这两台程序时间指示仪也被带到了该厂的厂史馆。2011年春,经第二炮兵首长出面做工作,6916厂慷慨地将一台指示仪赠给第二炮兵军史馆。这件珍贵文物,至今依然是火箭军军史馆的“镇馆之宝”。

伴随着程序时间指示仪荧光灯闪烁跳动,报时员史君文大尉激情满怀,用洪亮的语音清晰准确地报时:“10、9、8、7、6、5、4、3、2、1—起爆!”

一道超强闪光。一声惊天巨响。一朵硕大壮观的蘑菇云。历史在这瞬间定格。

主动请缨飞赴核爆心实地查看

首次核试验尘埃落定,当晚庆贺宴过后,张爱萍忧心忡忡地说:“旭阁啊,也不知道铁塔炸成什么样子了。”

李旭阁主动请缨:“张副总长,我明天乘直升机飞到爆心,从空中看看铁塔倒塌的真实情况,回来向您报告。”张爱萍摇摇头:“不行,太危险。现在爆心核辐射和核沾染超标千万倍,对身体危害太大。”李旭阁毫无畏惧:“请首长放心。我穿上防护服,戴上防毒面具,应当问题不大。”经李旭阁再三请求,张爱萍同意了,叮嘱他一定要注重防护好自己。

翌日早饭后,李旭阁穿好防化服,带马兰基地一位摄影师登上直升机,向60多公里外的爆心飞去。核爆第二天,爆心废墟上空依旧弥散着核尘埃,尚未进入核心圈,探测仪器指示针便指向尽头,蜂鸣器突突直叫。

十几分钟后直升机飞抵核爆铁塔上空,李旭阁让飞行员操纵直升机在空中悬停,他伸出半个身子朝下俯瞰,只见铁塔扭曲变形呈麻花状倒成一片,许多部位已化为铁水。李旭阁指挥飞行员从不同角度飞掠铁塔,请摄影师选择最佳角度拍照,一直在爆心上空盘旋10多分钟。完成所有观察和拍照后,直升机安全返航降落到基地洗消站进行洗消。李旭阁摘下防毒面具,穿着防护服站在直升机前留下一张照片。回到指挥所,他向张爱萍详细汇报塔架毁伤状况,张爱萍长舒一口气。

当晚,李旭阁填词《西江月·塔架》抒怀:“为了科学试验,粉身碎骨何惧,雷声鸣时体化灰,为国吐气扬眉。”

成功试爆第二颗原子弹的第二天,即1965年5月15日上午,张爱萍亲自带领刘西尧、张震寰、马兰基地司令员张蕴钰和李旭阁等人,到原子弹爆心实地查看;5月17日、18日,张爱萍又连续两次带李旭阁等人或徒步或乘直升机,穿越爆心观测。

1965年5月15日,张爱萍等同志身穿防护服通过原子弹爆心后,在洗消站前留影。右起毕庆堂(军委防化兵副主任)、张爱萍、刘希尧、李旭阁

李旭阁几次冒着核辐射到原子弹爆心实地观察,“吃”下甚多核剂量,这应当是不争的事实。著名“两弹”元勋、大科学家邓稼先62岁英年早逝后,他的夫人许鹿希作为医学专家,一直默默关注着当年在核爆炸现场战斗工作过的“两弹”功臣们的身体状况,后来成为李旭阁和他夫人耿素墨的好友。许鹿希曾经感叹,许多到过核试验爆心现场的同志先后罹患癌症离世,李旭阁司令员身体却一直很好,真是难得的幸运。然而2001年4月,刚满74岁的李旭阁被确诊为肺癌,切除了左肺。许鹿希闻知此讯,专程来到李旭阁家中看望。她紧握耿素墨的手流着眼泪说:“他们这些人为了我们这个国家和民族能够挺直脊梁,付出的实在是太多太多!”

首次核试验成功后,李旭阁主动请缨,身穿防护服乘直升机飞跃爆心实地查看。图为返航后留影

2011年7月1日,已经84岁高龄的李旭阁乘坐轮椅来到刚刚落成开放的第二炮兵军史馆。当见到自己当年身穿防护服伫立在直升机前的留影时,老人双目炯炯放光,久久不肯离开。考虑老首长不宜长时间激动,工作人员欲推轮椅前行,但李旭阁却执拗地一次次回过头来,再三凝视那一帧帧珍贵的历史图片。虽然他面容平静,一言未发,但在场者无不强烈感受到,这位德高望重的老将军胸中一定正激荡澎湃着能够穿越久远时空的戈壁惊雷!

晚年的李旭阁缄默少语,从不谈论自己。他对前来看望的老部下讲得最多的一句话是:“一代人有一代人的责任,一代人应当有一代人的作为。”

2012年10月6日,李旭阁老人面容平静地走向永恒。历史应当记住这位杰出将领、民族英雄。

「 支持乌有之乡!」

您的打赏将用于网站日常运行与维护。

帮助我们办好网站,宣传红色文化!

欢迎扫描下方二维码,订阅乌有之乡网刊微信公众号