【导言】19世纪40年代的德国思想界,正处于黑格尔哲学“伟大解体”后的思想狂飙时期。马克思主义并非横空出世,而是诞生于对古典哲学、政治经济学和空想社会主义的批判性吸收与革命性超越之中。这一阶段标志着一位青年思想家如何通过与时代最深刻的理论——从黑格尔的国家哲学到费尔巴哈的人本主义唯物主义——进行彻底决裂,从而完成自身世界观的根本转变。

其核心任务,是在理论上清算唯心主义的颠倒,并克服旧唯物主义的直观性缺陷,为无产阶级的解放事业锻造全新的哲学武器。正是在这一“哲学革命”的奠基过程中,一种崭新的、立足于现实物质生产的“实践唯物主义”得以确立。我们将追溯这一思想的创生历程,聚焦于马克思如何从对国家与市民社会的批判出发,经由异化劳动分析,最终确立历史唯物主义的基本原理及其在《资本论》中的科学运用。

一、时代背景:黑格尔体系的黄昏

19世纪40年代的德国,处于一个特殊的历史节点。在政治上,德国尚未完成统一,分裂为诸多小邦国,普鲁士王国保持着半封建的专制统治;在经济上,工业革命的浪潮刚刚触及德国边缘,资本主义生产方式开始与传统手工业并存;在思想上,德国哲学达到了前所未有的高度,而黑格尔哲学则是这一高度的集大成者,形成了对德国知识界的全面支配。整个思想界弥漫着一种“后革命时代”的独特氛围。黑格尔哲学体系的巨大阴影笼罩着一切,它不仅是一个哲学学派,更是一种时代精神的自我宣告。黑格尔宣称,他已经通过其宏大的辩证法体系,最终解决了西方哲学史上延绵千年的根本矛盾——即思维与存在、有限与无限、个体特殊性与国家普遍性之间的对立。

1831年黑格尔去世后,他的学生群体迅速分化为"右派"和"左派"(青年黑格尔派)。右派黑格尔主义者如加布勒(Gabler)、戈舍尔(Göschel)坚持将黑格尔哲学与基督教教义调和,维护普鲁士国家的合法性;而以布鲁诺·鲍威尔(Bruno Bauer)、阿诺德·卢格(Arnold Ruge)、大卫·施特劳斯(David Strauss)为代表的青年黑格尔派则利用黑格尔辩证法的革命面向,对基督教神学和普鲁士专制制度展开激进批判。

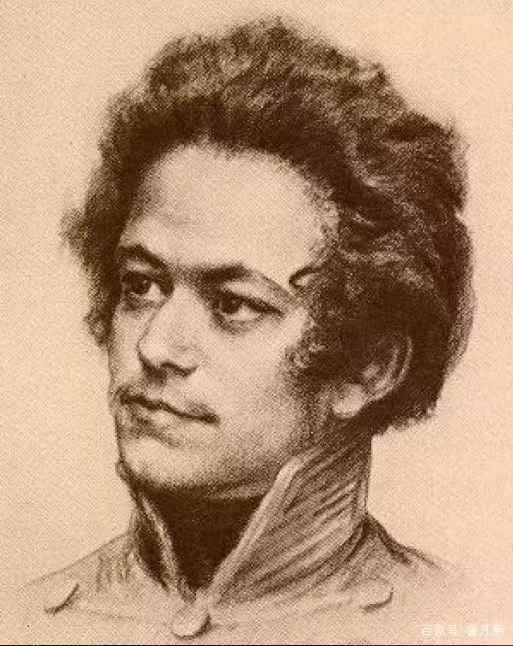

正是在这样的思想环境中,青年马克思开始了他的哲学探索。最初,他是青年黑格尔派的一员,与布鲁诺·鲍威尔保持着亲密的思想联系。然而,随着实践经验的积累和理论思考的深入,马克思很快超越了青年黑格尔派的局限,开创了一条全新的思想道路。

1842年,马克思出任《莱茵报》主编,这段经历对他的思想转变具有决定性意义。在报纸工作期间,马克思直接面对了三个现实问题:摩泽尔河谷农民的贫困问题、莱茵省议会关于林木盗窃法的辩论,以及普鲁士的书报检查制度。这些现实问题迫使马克思思考:

为什么现实中的国家与黑格尔描绘的理性国家相去甚远?为什么所谓的"普遍利益"实际上总是与特殊阶级的私利相一致?

马克思清醒地看到,普鲁士国家并不是黑格尔所宣称的"伦理理念的现实",而是维护贵族和有产者利益的工具;法律不是抽象正义的体现,而是统治阶级意志的表达。这种理论与现实的巨大落差,构成了马克思对黑格尔国家学说进行批判的直接动力。

二、问题的发现:黑格尔法哲学的"神秘外壳"

1、黑格尔的政治哲学:理念统治现实的唯心主义体系

要理解马克思的批判,首先必须把握黑格尔法哲学的核心主张。在《法哲学原理》中,黑格尔构建了一个宏伟的政治哲学体系,将国家描述为"伦理理念的现实",是家庭和市民社会辩证发展的必然结果。按照黑格尔的逻辑,家庭和市民社会都是有局限的伦理形式:家庭以血缘为纽带,过于特殊;市民社会以利益为导向,充满原子化的个人主义。只有国家才能超越这些局限,实现伦理理念的全面展开。

黑格尔的三段式辩证法将家庭视为"正题",市民社会为"反题",国家则是二者矛盾的"合题"。在这一体系中,国家不仅在逻辑上优先于市民社会,而且在本质上决定着市民社会的性质和边界。简言之,黑格尔认为:

1).国家是绝对精神在现实中的体现。

2).国家代表普遍利益,超越并调和市民社会中的各种特殊利益。

3).国家与市民社会的关系是规定与被规定的关系,前者决定后者。

这套理论在思辨层面构成了一个自洽的体系,但却与现实世界的实际运作方式相悖。

2、马克思的批判发现:现实世界被颠倒了

1843年,被迫离开《莱茵报》的马克思退居克罗茨纳赫(Kreuznach),开始系统研读黑格尔的《法哲学原理》。在此期间,马克思完成了《黑格尔法哲学批判》手稿,这部未完成的著作标志着马克思哲学转折的第一步。

马克思敏锐地指出了黑格尔法哲学的根本问题:“它把现实世界颠倒了”。黑格尔将逻辑范畴实体化,把抽象的"理念"当作真正的主体,而把现实的人及其社会关系视为理念的谓语和表现。马克思写道:

"家庭和市民社会是国家的前提,是真正的活动着的东西,但在思辨中却被颠倒了。当理念被主体化后,现实的主体——市民社会、家庭、'现实的环境等等'——就变成了非现实的、具有另一种意义的客观因素。"

马克思发现,在黑格尔那里,现实的社会关系被神秘化了,被转变为抽象范畴的自我运动。这就像宗教将人的本质投射到神那里一样,黑格尔将现实社会生活的本质投射到"理念"中,然后反过来用这个理念来解释和规定现实。

更为重要的是,马克思认识到,黑格尔法哲学的这种倒置不仅仅是认识论上的错误,更是一种意识形态——它将既存的普鲁士国家神圣化,为其提供哲学辩护。通过把现实的普鲁士国家描述为"理性的现实",黑格尔实际上为专制统治提供了理论支撑。

三、问题的解决:从唯心主义批判到唯物主义革命

1、《黑格尔法哲学批判》:逻辑的颠倒与现实的还原

马克思的解决方案从一个根本性的"倒转"开始。他运用费尔巴哈颠倒神与人关系的“异化”方法,来解剖黑格尔的国家理论。在《黑格尔法哲学批判》这部带有浓厚费尔巴哈影响的著作中,马克思发动了正面总攻,彻底颠覆了黑格尔的逻辑进路: "不是国家创造了市民社会,恰恰相反,是市民社会创造了国家。"

这一颠倒不仅仅是简单地将黑格尔的逻辑倒过来,而是基于对现实社会关系的洞察。马克思指出,真正的、具体的个人才是历史的真正主体,而国家和政治制度都是这些个人在特定物质生活条件下相互作用的产物。家庭和市民社会不是抽象"国家理念"的派生物,而是国家赖以存在的现实基础。

通过这一颠倒,马克思实现了从唯心主义向唯物主义的第一次重大转向。他将黑格尔"头足倒立"的思辨体系重新"站立"起来,把抽象的理念还原为现实的社会关系,把神秘的"绝对精神"还原为现实的人的活动。

2、《论犹太人问题》:政治解放与人的解放

马克思的批判很快从国家与市民社会的关系扩展到了政治解放与人的解放的问题。在1843年完成的《论犹太人问题》中,马克思批判了布鲁诺·鲍威尔关于犹太人解放问题的观点。

鲍威尔认为,犹太人要获得政治解放,就必须放弃犹太教,因为在基督教国家中,宗教特权是政治不平等的根源。马克思则指出,鲍威尔混淆了两种本质不同的解放:“政治解放”和“人的解放”。

政治解放,即争取平等的公民权利,仅仅意味着国家从宗教中解放出来(政教分离),公民在政治领域获得形式上的平等。但这种解放是不完全的,因为它只是将人分裂为两个部分:一方面是抽象的"公民"(citoyen),在政治国家中享有形式上的平等;另一方面是现实的"私人"(bourgeois),在市民社会中继续受到私有财产、竞争和利己主义的支配。

真正的人的解放必须超越这种分裂,不仅要实现政治解放,更要从市民社会的异化状态中解放出来。马克思写道:

"只有当现实的个人把抽象的公民收回到自身,并且作为个人在其经验生活、个人劳动和个人关系中成为类存在物时,只有当人认识到并组织自己的'固有的力量'作为社会力量,因而不再把社会力量以政治力量的形式同自己分离时,只有在这时,人的解放才能完成。"

这一思想深化了马克思对黑格尔的批判。黑格尔试图在政治国家中解决市民社会的矛盾,而马克思则认为,真正的解决方案在于改造市民社会本身,消除其中的异化和对立。马克思断言,“政治解放”远非“人的解放”的最终形态。真正的解放,必须克服这种公民与市民、公领域与私领域的分裂,去改造那个产生分裂的根源——以私有制为基础的市民社会本身。在这里,马克思第一次暗示,未来的革命将不再是纯粹的政治革命,而是一场深刻的“社会革命”,其目标是实现人的类本质的复归。

至此,马克思的批判已经从政治哲学领域转向了对现代资本主义社会本身的批判。

四、批判性继承:在巨人的战场上开辟新路

马克思的哲学革命,不是凭空创造,而是在与那个时代最强大思想的搏斗中,通过批判性地吸收与改造完成的。

扬弃黑格尔:马克思终其一生都承认自己是黑格尔的学生。他继承了黑格尔思想中最具活力的内核——“辩证法”,即那种将世界理解为充满矛盾、不断运动和发展的过程性思维。但他做了一件黑格尔绝不会做的事:他将辩证法从“绝对精神”的自我运动,改造为“物质世界本身”的运动规律。他取其“革命的内核”,弃其“保守的体系”,让辩证法从一种解释世界观点的工具,变成了改造世界的武器。

超越费尔巴哈:费尔巴哈是带领马克思走出黑格尔唯心主义迷宫的“普罗米修斯”,他的唯物主义和人本学是马克思新世界观的起点。马克思赞扬费尔巴哈重新发现了“感性”和“人”的中心地位。然而,马克思也迅速发现了费尔巴哈的致命弱点:费尔巴哈的“人”是生物学意义上的、抽象的、脱离了社会关系的孤立个体;他的唯物主义是“直观的”,满足于静观世界,却无法解释世界为何如此,更不知道如何改变它。在著名的《关于费尔巴哈的提纲》中,马克思宣告了对这种旧唯物主义的超越,强调“实践”(Praxis)的首要地位。人不是被动地适应环境,而是在能动地改造环境的实践中创造了自身和历史。

总结而言,在1843年至1844年这短暂而关键的时期,马克思通过与黑格尔和费尔巴哈的连续对话与决裂,完成了一次深刻的思想蜕变。他将哲学的批判锋芒从天国转向尘世,从国家理论转向市民社会,最终锁定了现代资本主义的经济关系。这不仅是他个人思想的转折点,也标志着一种全新哲学——实践唯物主义的诞生,为整个马克思主义大厦奠定了第一块基石。

「 支持乌有之乡!」

您的打赏将用于网站日常运行与维护。

帮助我们办好网站,宣传红色文化!

欢迎扫描下方二维码,订阅乌有之乡网刊微信公众号