一种思考让我比较莫言、余华、王安忆等作家同卡夫卡、小林多喜二和乔伊斯等作家。这种思考来自于一个常人都有的诘问:为什么经历了这么沉重历史和拥有这么深厚历史文化遗产的当代中国出不了比肩托尔斯泰、歌德这样的文学巨匠?这种诘问一直到现在逐渐演变成对中国整个文艺界的失望,失望,又失望。

这个思考在蔓延整个中国现当代文学,尤其是1949年以后的当代文学中尤为重要,而且我们能发现的是,中国文学的凋敝同战后欧美文学的胜利出现显见的对比。本文可以说是一个骂评,我不得不赞同顾彬先生对于中国当代文学的部分看法,包括认可他一个重要的批评:当代作家不懂“中文”。在此之外我愿意提出一些更新的看法。这个看法得从文学的语言、技巧、形式和书写对象来评析。考虑到本文是个短评,行文十分随意,我不能面面俱到。

首先,我认为莫言是一个逊色的作家。作为中文作家,他本来最应该让我们感到震撼,但是他却以一种十分奇怪的观察者姿态居高临下地对待他书写的对象。这种姿态令人感到恶心——什么农村男人见到女人奶子大就想摸一把,生了孩子就变成狗奶子。这**是人能写出来的东西?真实的人哪里是这个样子?我本人连同祖辈就是农村人,事实上,真实的农村人包括村口大妈、肉贩、木工我都接触过,在同这些人接触的过程中我能感受到他们的木讷——这种话木讷只是说对于一些概念性问题的理解,但是他们对于他们身边周遭的事物总能有极为翔实而精准的比喻和理解。知识分子会讨论他们“见识浅”,然而他们真的“见识浅”吗?哪怕是马华文学代表之一的《野猪渡河》,这本小说讲述婆罗洲猪芭村村民在日寇威压下的抗日活动——他们活得真像个动物,但是当中的人也没有像这样纯粹动物化,而是有自己属于人的七情六欲,也有自己的聪明。我建议莫言的长篇大家读的时候大可以把主要人物之外的角色换成“路人甲乙丙”得了,不影响阅读。

毕竟在莫言这里一切都被概念化了,这很稀奇,况且,这种对于人肉体上的描写无疑是一种语言上的强暴。对于他们,很多没有经历系统文学审美训练的人都会诘问:他们远离了裤裆那些事就不能写作了吗?

我的回答是:还真不能。用顾彬的话说,“是语言在使用他们,而不是他们在使用语言”。我老师的锐评更有意思:莫言语言油滑,没多少诗意。在我看来,就乡土叙事这帮作家,最好的还是赵树理,他的那种语言模式和莫言那种夸张炫技完全不一样,我们能感受到他的确“贴着人物在写作”。说到技法,那更是令人失望,仿佛离开了卡夫卡、马尔克斯和博尔赫斯等人的想象就不能写作了一样。我自己倒是有一个印象批评,例如博尔赫斯,这位阿根廷文学大师他无时无刻传递着自己广泛的阅读量和惊人的思考,中国作家从中感到震撼,一种奇怪的攀模从格非、苏童、马原等人的作品当中可见一斑,但是他们学到了无非是怎么构建出一个夸张而聪明的作家形象,却失去了博尔赫斯更加珍贵的品质:诚恳。博尔赫斯会诚恳地说:我就是对这个世界一无所知。这种一无所知的诚恳也让他自身对作品带有苏格拉底式的反讽和辩证性。(这只是一个印象,诸君姑且听之)

总之,这种知识分子的自以为是令人感到恶心。通过细读他们的作品,总会发现一个虚幻道尊的形象蔓延在他们的文本中,在早期余华中如此,在莫言绝大多数文学生涯如此,在当代文学各家中也是如此。这个虚幻道尊表现了作家们的自以为是,他们生在红旗下,据说接受了社会主义教育,却从没有深入思考、理解脚下的人民。而放眼海外,反而是根正苗白的白先勇先生,在写《台北人》等文之时能十分诚恳地对待尹雪梅这一个普通劳动妇女的角色:她可以是任何的母亲,任何的妻子或女儿。对,她就是一个伟大而平凡的劳动妇女。

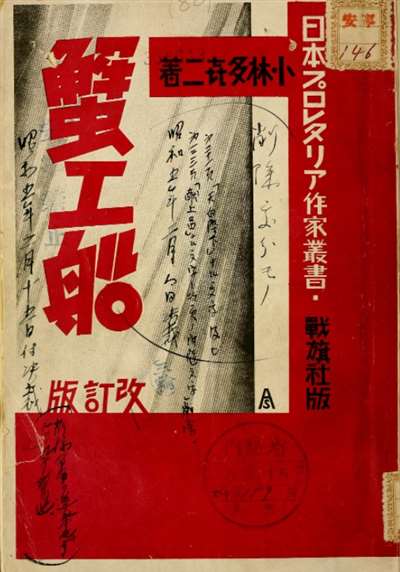

事实上,无产阶级作家小林多喜二的《蟹工船》和爱尔兰忠实市民乔伊斯的《都柏林人》都在告诉你:我在和我书写的对象同生共死。你感受到我的爱欲了吗?我和我书写的对象一样,我们都是我们文中傻了吧唧的对象,我们作家和人民群众没有任何区别,我们从心里接纳这一切。

我们不妨看看《蟹工船》对于群像的描摹,那种夸张到植入骨髓的阶级血肉的痛和一个个人的生死爱欲之结合,谁看了不动心?再看城市写作,当代作家虹影、王安忆之流写再多关于城市纸醉金迷当中的“切骨痛苦”的描摹也比不上乔伊斯在《死者》里面一句“整个爱尔兰都在下雪”来得那么切骨铭心,这雪一直下着,落在每一个人的坟墓上。或许对待死亡,不管你是出身名门还是出身贫寒,一切都那么公平。我一直认为只有这样的悲悯才足够切骨:要么是真实入肉的阶级血泪,要么是发现了生死无常的爱恨纠葛。

说白了,人民群众需要什么样的文学我不知道,但是人民群众不需要那种隔绝他们自身,把书写对象当作纯粹客体的写作模式。人民群众不需要自以为是的傻逼装逼犯——但是中国当代文学尽出这些。这种模式透露出来的巧言令色或不诚恳跟毛对于知识分子的不信任感本质上是一样的。他们读书越多,越觉得自己比底层劳动人民要高级,要有智慧,一旦真正举起文化大旗,让自己的人民真正站立起来的时候,他们说:历史不是这样的,要反思,要有距离,要跳出去。

比如我看到谢飞导演的访谈,他说我不想拍战争电影是因为我觉得大家对抗美援朝这些战争理解浅薄了,我们无论如何都要反战,这叫批判。我看到了就一窝火——你说:我要永远反思,永远批判。这只是一种自鸣得意的聪明。当海明威在写《丧钟为谁而鸣》的时候,主人公罗伯特绝对不是一个所谓中国人眼中那种聪明人,他笨极了,家里条件这么好跑到西班牙参加什么战争受苦,他图什么?现在一帮人跑来跟我们说:不要战争要反思,否则仍然你就是没有独立思考。这是啥神人?中国当代文艺界的堕落居然令人如此瞠目结舌?!

我的骂评说了这么多,总该提出一些好的,比如我十分认可现代诗,因为不管是张枣、杨炼、多多、北岛这样的学院派,还是海子这样的天才,中国诗人起码都在做一件事情:贴近汉语。例如我们熟知的“郑伯克段于鄢”,其中每一个字都要翻译,而且我们还要拷问为什么用“克“,为什么“段”后面不加“叔”总总,这些都是文化遗产。事实上自1949年以来至今,汉语无疑受到严重的伤害,这种伤害在诗人那里感受最为明显。张枣扛起现代汉语的大旗,从东西两头的文化脉络并进,北岛的《回答》彰显了他作为一个流亡诗人铿锵而反叛的品格,多多则直接诘问汉语的流亡状态。我们说,一个诗人从事的工作就是不断在创造新的语言,新的思考,新的认识,他们同哲学,同本土化的反思更加靠近,也更加深刻。

因为我们所有的遭遇,都离不开文本的消费,但是现在中国的文本消费变成了什么烂德行?固然,过多的资本介入,无疑养成了这种文化消费的坏毛病,也让这群作家无所适从,这是顾彬先生批评的点,但更重要的是时代的崩坏。文化是后人认识我们当下十分重要的线索:我们何以思考19世纪巴黎的忧郁,无非依赖历史典籍和波德莱尔痴情地叙述。我们何以思考20世纪美国的生活?无非依赖于好莱坞的电影和《纽约客》杂志的点将作家们。那我们当代的中国呢?依赖这帮无时无刻不盯着卡夫卡的作家和导演们,这无疑是稀烂的班子。

这种担忧让我现在甚至不再思考我一开始提出来的问题:为什么没有文学巨匠。而是另一个崭新的问题:100年后,我们的后辈靠什么来想象我们2025年,我们这个时代的中国人民的喜怒哀乐和生死爱欲?如果我们的后辈还是以一种我们现在想象八十年代一样想象我们当下的生活,那无疑是一种十足的堕落。

文化荒漠

现代文学拥有鲁迅这样一位旗手,我们当代却没有。应对这种耻辱的方式是我们不能还抱着那种虚幻的想象再去书写我们身边的人,我们要写出有血有肉的人,我们要写得真实,写得诚恳,我们要把人民群众的生死爱欲和我们自身的生死爱欲牢牢把握在一起。我们可以在文学技法上不断进步,但是我们的底色要在此。我想我能回答林奕含提出的一个问题:文学真的巧言令色吗?我的回答会是:文学技巧上,一个作家善于反讽和诓骗读者太正常不过,但是一个作家的底色是绝不能是巧言令色的,因为一个真正诚恳的人一眼就能看出他们是不是在真正诚恳而用心地进行创作。

「 支持乌有之乡!」

您的打赏将用于网站日常运行与维护。

帮助我们办好网站,宣传红色文化!

欢迎扫描下方二维码,订阅乌有之乡网刊微信公众号