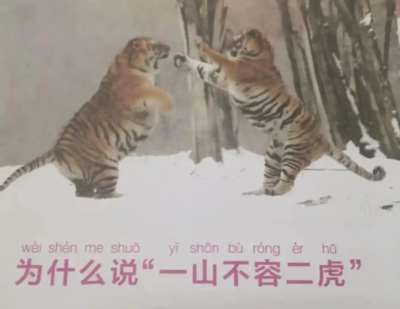

两个庞然大物在历史的聚光灯下对峙,表面上握手言和,共饮香槟,暗地里却摩拳擦掌,伺机而动。这种帝国主义国家间的“和平相处”,宛如火山口上的短暂宁静,看似和谐共处,实则危机四伏。历史反复证明,垄断资本的本性决定了帝国主义国家之间的任何和平都只能是暂时的、相对的,而它们之间的斗争才是永久的、绝对的。

资本追逐无限增殖的贪婪本性,决定了帝国主义国家无法真正共享发展空间。当垄断组织跨越国界,将触角伸向全球每个角落时,不可避免地在原料产地、商品市场和投资领域发生激烈碰撞。十九世纪末英德两国在工业、海军和殖民地方面的竞争便是明证:尽管两国贸易往来频繁,王室血脉相连,但在资本扩张的驱动下,最终仍不免兵戎相见。列宁一针见血地指出,资本家瓜分世界,“并不是因为他们的心肠特别狠毒,而是因为集中已经达到这样的阶段,使他们不得不走上这条获取利润的道路”。即使是最精致的合作协议,也难以掩盖背后弱肉强食的丛林法则。

话虽如此,我们也不能忽视帝国主义国家间确实存在暂时的妥协与协调。二十世纪二十年代的《洛迦诺公约》和《非战公约》,以及二战后的布雷顿森林体系,都曾为资本主义世界带来表面的稳定期。颇具讽刺意味的是,这种“和平共处”往往建立在两种基础之上:或是面对共同威胁时的抱团取暖,如冷战初期西方阵营的团结;或是力量对比悬殊下的主从关系,如战后美国主导的“美利坚和平”。这些协调机制看似创造了共同发展的可能,实则不过是新一轮更大规模竞争开始前的喘息之机。

尤为值得注意的是,帝国主义国家间的矛盾不仅不会因表面的和平而消解,反而会在新的条件下以更复杂的形式表现出来。随着全球化深入发展,跨国资本相互渗透,形成了“你中有我、我中有你”的利益格局。这种相互依存关系看似降低了冲突风险,实则将竞争推向更高层次:从关税战到金融战,从技术封锁到标准制定,斗争形式愈加隐蔽而精致。二十世纪八十年代美日贸易摩擦便是典型例证——两国并未兵戎相见,但在半导体、汽车等领域的较量丝毫不亚于一场没有硝烟的战争。

说到底,帝国主义国家间任何形式的“和平相处”都难以摆脱其内在的历史局限性。它们可以就特定问题达成临时协议,可以在危机来临时协同应对,甚至可以形成某种程度的利益共同体。但归根结底,这些安排都无法克服资本主义世界体系的基本矛盾——生产的社会化与生产资料私人占有之间的矛盾。这一矛盾在国际层面上表现为各国垄断资本集团对世界市场的争夺,使得帝国主义国家间的冲突成为结构性的、不可避免的。

回望历史长河,从英德争霸到美苏冷战,从贸易摩擦到科技竞争,帝国主义国家间的“和平”总是短暂而脆弱。它们的合作往往是为了更有效的竞争,妥协则是为了更有力的进攻。这种又联合又斗争的复杂关系,恰恰暴露了帝国主义制度的历史局限性。真正的、持久的和平共处与共同发展,只有在超越资本主义制度本身,在全世界范围内实现向更高级社会形态的过渡后,才有可能真正实现。

「 支持乌有之乡!」

您的打赏将用于网站日常运行与维护。

帮助我们办好网站,宣传红色文化!

欢迎扫描下方二维码,订阅乌有之乡网刊微信公众号