最近有两个数字,放在一起看,特别有意思。

一个是考研报名人数。

继去年首次下降后,今年再次减少了45万,总数降到了343万。

曾经高烧不退的“考研热”,如今却经历两个“跌停板”式的降温。

另一个是考公报名人数。

国考报名人数不降反升,冲到了372万,比去年又多了近30万人。

这一升一降,一冷一热之间,一道清晰的分野线已经出现。

越来越多的年轻人,正从“上岸”的B面,涌向A面。

说白了,这反映了年轻人在风险偏好上的集体转向:原来要成长(可能)性,现在要确定性。

之前有提过,其实现在考公务员想上岸挺难的,可以说是百里挑一。

人社部在 2016 年底披露,我国公务员数量为 719 万,这也是其最近一次公布相关数据。

2023 年末,全国就业人口约 7.4 亿,换算一下,公务员仅占就业人口总数的 1% 左右。

打工人里面,公务员还真是百里挑一。

而最新的国考报名数据又是另外一个百里挑一。

2026 年,国考招 3.97 万人,372万人通过报名资格审查,竞争比98:1,最热岗竞争比超过7000:1。

此外,学历、应届生身份、专业限制……一道道无形的墙,将更多的人挡在门外。

首先是不能有犯罪记录,没被开除过公职或党籍,年龄一般不超38岁(今年的最新政策,之前是35岁),这些都是基础要求。

其次,公务员考试也不是谁都能参加,起码你得有个本科学历。

比如今年的国考,留给专科生的岗位只有区区20个,还大多在偏远地区,并限定应届生。

而为了保护应届生,体制内岗位对应届生的招录比例近年来一直维持在七成左右。

层层筛选之下,能走到最后的都是幸存者。

这条路,远比想象中要窄的多。

在如此激烈的竞争面前,年轻人为何还如此执着?

答案简单而沉重:稳定。

后疫情时代,经济增速放缓,企业裁员、业务收缩的消息不绝于耳。

相比之下,由财政保障、几乎没有裁员风险的公务员岗位,其吸引力被无限放大。

更不用说,它还附带着在当地属于中上水平的收入、齐全的五险一金,以及“十块钱就能吃得比外面三十块还好”的食堂这类实在的隐性福利。

这种对确定性的极致追求,很容易让人联想到日本。

有人调侃说,2020 年之后毕业的大学生,刚好撞上了CN版的 “就业冰河期”。

平心而论,日本人的书不一定都出彩,但造词能力是真的厉害。

像 “低欲望社会”“M 型社会”“资产负债表衰退”,还有我们提到的 “就业冰河期”,让人一眼就能读懂背后的社会困境。

所谓 “就业冰河期”,就是日本泡沫经济破灭后,青年就业率惨跌的十年(1993 - 2003 年)。

大学生的就业率从1993年的76.2%一路降到了2003年的55.1%,那是他们的谷底。

值得一提的是,这个就业率只统计 “应届毕业生中找到以赚工资、拿报酬等为目的工作的人”。

简单说,只要能拿到一年以上合同,不管是派遣工还是合同工,都算就业。

相对来说,我们的统计口径更宽——只要一周工作一小时,就算有工作。

我就好奇咱们国家的情况怎么样,找了下数据。

智联招聘去年有个报告说,我们本科生的offer获得率(拿到录用通知的比例)是45.5%,大专生反而高一些,有56.6%。简单平均一下,大概51%左右。

这么一看,好像比当年日本最差的时候还要差一点。

而历史的剧本总是惊人地相似。

面对困境,日本社会当年的选择,和我们今天如出一辙。

首先是“延缓就业”。

为了保住宝贵的“应届生”身份,大约有15%的日本大学生选择延毕。

同时,1992年政府提出“研究院倍增计划”,大幅降低硕士录取门槛,考研成了另一个巨大的“就业蓄水池”。

资本也嗅到了商机,许多不具备研究能力的私立大学纷纷开设研究生院,导致研究生毕业人数在短短三年内几乎翻了一番。

然而,这些都只是将问题推后,不管再怎么蓄水,终究还是要面对冰冷的就业市场。

1996年,日本私立大学硕士的就业率跌破60%,成了所有学历中就业最惨淡的群体。

当考研这条路也走不通时,年轻人涌向了哪里?

答案再次出奇地一致:考公务员。

日本当年也是这样。

经济不景气,政府就拼命搞基建,借钱花,财政部门手头一下子阔绰起来,公务员的工资也跟着水涨船高,一度比在企业里上班高出30%。

于是,“考公热”席卷了整个日本。

这剧本,是不是有点的感觉?

咱们这边这些年也是“考公热”居高不下。

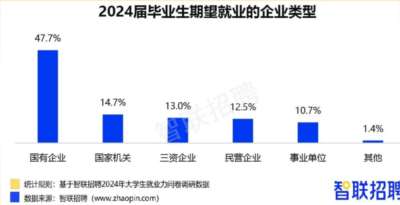

智联招聘去年有个调查,说超过60%的应届毕业生都想去国企或者体制内单位。

这数字挺吓人的。

如果这数据是真的,那肯定是有什么地方不太对劲了。

这意味着年轻人都在放弃一切可能性,涌向了更具确定性和长久期的岗位。

这就形成了一个危险的闭环:越是优秀的人才涌入体制寻求安稳,市场的创新与活力就越可能被抽空;

而市场越是缺乏活力,体制外的机会就越少,年轻人就越会拼命挤进体制。

这看似是个人在不确定时代寻求确定性的“最优解”,但当数以百万计的“最优解”汇聚成洪流时,便构成了整个社会的“次优解”,甚至是一种隐性的集体消耗。

那后来日本的“考公热”是怎么降温的呢?

说白了,就是当公务员的“性价比”没那么高了。

其实,公务员和企业员工工资差距那么大,是建立在政府大量借债的基础上的。

债多了,财政早晚要吃紧,就得收缩开支。

1998年,日本考公务员的年轻人比例高达64%,那年也成了日本公务员制度改革的转折点。

从1999年开始,日本政府连续5年给公务员降薪,算下来总共降了40%多,差不多是腰斩了。

公务员待遇没那么香了,再加上2012年以后企业效益好转,年轻人的就业环境也改善了。

到2023年,日本考公务员的录取比例已经降到了1:3,是近30年来最容易考上的时候。

总的来看,日本的“考公热”大概也就持续了10年左右。

回头看咱们国家,理论上说,这个转折点可能也快到了。

很多人说,别总拿日本说事,我们国情、体制、外部环境都不一样,不可能走他们的老路。

我同意,历史不会简单重复。

但历史的引力又是如此巨大,它所揭示的底层逻辑——经济周期、社会心态与个体选择之间的互动关系——却往往“恰如此时此刻”。

我依稀还记得几年前互联网上都是吐槽父母口中的稳定,说自己的人生要由自己规划,不要一眼望到头的生活之类。

结果现在都是用脚投票,巴不得自己的人生被安排得明明白白。

正如昨天文章里面写的那句歌词,不是我不明白,是社会变太快。

-END-

「 支持乌有之乡!」

您的打赏将用于网站日常运行与维护。

帮助我们办好网站,宣传红色文化!

欢迎扫描下方二维码,订阅乌有之乡网刊微信公众号