“要是明天世界末日就好了。”

“陨石什么时候砸?”

“地球炸了大家都别上班,多好。”

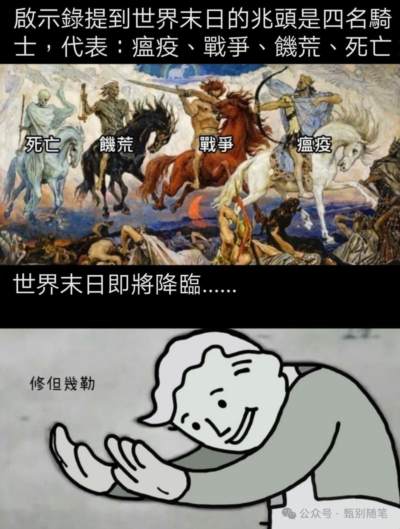

这几年,这种“末日系愿望”在年轻人中越来越常见。它不是玩笑,不是中二病,也不是矫情,而是——一种时代情绪的真实外露。

但我们得问一句:

为什么年轻人越来越渴望“世界末日”了?

为什么“全球一起完蛋”反而给人带来奇异的安慰感?

要回答这些问题,不能只从情绪入手,而要从唯物辩证法入手——从现实的物质基础、阶级结构、社会心理、意识形态等维度,去拆解青年末日情绪的深层逻辑。

因为,“渴望末日”,从来不是一个情绪问题,而是一种时代病灶。

表面看,“末日愿望”像一种消极的虚无主义。但如果我们从现实出发,从物质生活条件出发,就会发现:

青年并不是不想活,而是不想在这样内卷、沉重、无解的系统里继续“被迫活”下去。

很多年轻人的真实心理是:

“不是我不想努力,是我努力的结果和代价完全不成正比。”

“不是我不想上进,是上进像往一个永远不会满的无底洞里投钱。”

“不是我不想爱,是现实给的压力根本让我无暇爱。”

而“世界末日”之所以能带来奇怪的治愈感,是因为它代表着:

·所有人的竞争瞬间归零

·那些遥遥无期的责任和期待瞬间作废

·那些无法改变的制度性困境瞬间清零

·所有人一起结束,不再孤独、不再被比较、不再掉队

说白了,末日愿望是一种“共同逃课”的幻想。并非逃离生命,而是逃离系统性焦虑。

唯物辩证法告诉我们:

情绪不是从天上掉下来的,而是在一定的社会物质基础上自然生成的。

年轻人为什么以前不“渴望末日”?

因为那时候的生活虽然艰苦,但——方向是明确的,努力是有反馈的,希望是可见的。

但当代青年面对的现实却是: 上升通道变窄,努力变得“不值得”,你卷不动996,有人卷到007;你想躺平,房价、学区、医疗像三座大山压着你;你想认真工作,但“边缘化”“降本增效”“KPI唯结果论”随时教你做人。

于是你发现:努力不一定有结果,但不努力一定完蛋。——这根本不是生活,这是困境。

以前的目标是“上大学”“找工作”“买房”“成家”,一条线走到底。

现在的目标是什么?

AI冲击就业、行业周期缩短、职业生命周期断崖式下降。

未来不再是一条路,而是一团迷雾。

迷雾中的人,最容易产生“虚无”和“末日式逃避”。

世界坏消息也是太多了,战争、失业、经济下行、AI替代、社会撕裂……手机一刷,负面新闻比外卖优惠券还多。而且算法会把你看过的“阴间信息”成倍推荐给你——让你觉得整个世界都在走下坡路。

上一代的生活压力主要来自“养家糊口”。这一代除了要承受物质压力,还得承受:职场不稳定、情绪不稳定、社会竞争激烈、信息焦虑、比较焦虑、贫富差距焦虑、“你必须成功”的意识形态压力。

于是,年轻人的情绪逐渐出现一种现象:现实压得越狠,末日幻想越甜。

为什么“世界末日”能治愈年轻人?

因为它代表一种终极解决方案:

只要全世界一起完蛋,一切困境都不需要解答了。

这是青年面对“无法通过个人努力解决的结构性问题”时,产生的心理防御机制。

换句话说:

当你改变不了竞争机制、当你改变不了阶级固化、当你改变不了房价、当你改变不了职场生态、当你改变不了不公平与低效,你就会自然幻想一个“最大胆”的设想:

既然改变不了世界,那干脆让世界自我消灭吧。

这可能并不是颓,而是无力。不是想死,而是不想再打不可能赢的仗。

如果从唯物辩证法看,这种社会情绪并不是青年“想象出来的”,而是:

经济结构变化 + 社会分配矛盾 + 阶级固化感 + 信息时代焦虑

共同作用下的结果。

它不是悲观,而是现实主义的一种极端表现。

真正应该讨论的不是“青年为什么颓”,而是:

“青年为什么看不到希望?”

“青年为什么感受不到公平?”

“青年为什么不再相信努力和上进?”

当代青年不是“颓废”,而是太清醒。

他们透视了现实矛盾的结构性力量,因而产生了无力感和虚无感。

那年轻人真的“希望世界末日”吗?

答案是:并不是。

年轻人真正想要的,是:生活负担更轻一点、职场更公平一点、关系更真诚一点、房价能看得到希望、城市能接得住普通人、社会规则能对每一个体更友好一点,每一次努力,都能换来一点点真实的进步。

说白了:他们不是渴望毁灭,而是渴望重启。渴望一个“能够容得下普通人生活”的世界。

“末日愿望”不是终点,而是“我真的累了”这句话的另一种表达。

那怎么办?青年又该如何重新找到力量?

不是喊鸡汤、不是励志PUA、不是“你要自律,你要努力”。

这些话已经失效了。唯物辩证法给我们的方向是:

个人力量有限,但改变从来不是没有可能。

年轻人需要做的是:把注意力从“改变世界”转向“改变自己在世界中的位置”

我们改变不了全球经济周期,但能改变自己的风险结构。我们改变不了职场规则,但能改变自己的依附度、技能结构、选择自由度。

不要陷入“全部否定”,而要学会寻找“局部生机”

世界不会变得很好,但它也不会只变得更坏。

你无法改变整体结构,但你可以找属于自己的突破口:

找一个不会压垮你的工作节奏、找一些可积累的技能、建立可迁移的能力、找到情绪出口、让自己的生活把自己接住

这不是消极,而是现实主义的智慧。

不要一个人承受全部压力,关系本身就是资源

年轻人的失败不是能力失败,而是常常把所有压力都装进身体里。

情绪不是耻辱,需要出口,没有谁是一个人扛住世界的。

你永远不是一个人“渴望末日”的,那是集体情绪。

这意味着什么?

意味着不是你一个人的问题,而是时代问题。不是你的失败,而是结构在改变。

知道这一点,本身就是力量。

年轻人越来越渴望世界末日,并不是他们不想活了,而是——

他们正在用“末日”这种极端语言,表达一种深深的、被现实磨出来的无力感。

但我们也应当看到:越是黑暗的时候,越需要有人点灯;越是迷惘的时候,越不能把希望交给虚无。

世界可能不会一下变好,但你可以让自己的生活变得可承受一些、再可承受一些。

我们这一代人确实承受了太多结构性压力,但也因此拥有了前所未有的清醒。清醒不是诅咒,是时代留给我们的生存武器。

愿你不是渴望末日的人,而是能在风暴中撑住自己的人。

愿你终有一天不必幻想世界归零,因为生活本身就能给你一点点真正的希望。

「 支持乌有之乡!」

您的打赏将用于网站日常运行与维护。

帮助我们办好网站,宣传红色文化!

欢迎扫描下方二维码,订阅乌有之乡网刊微信公众号