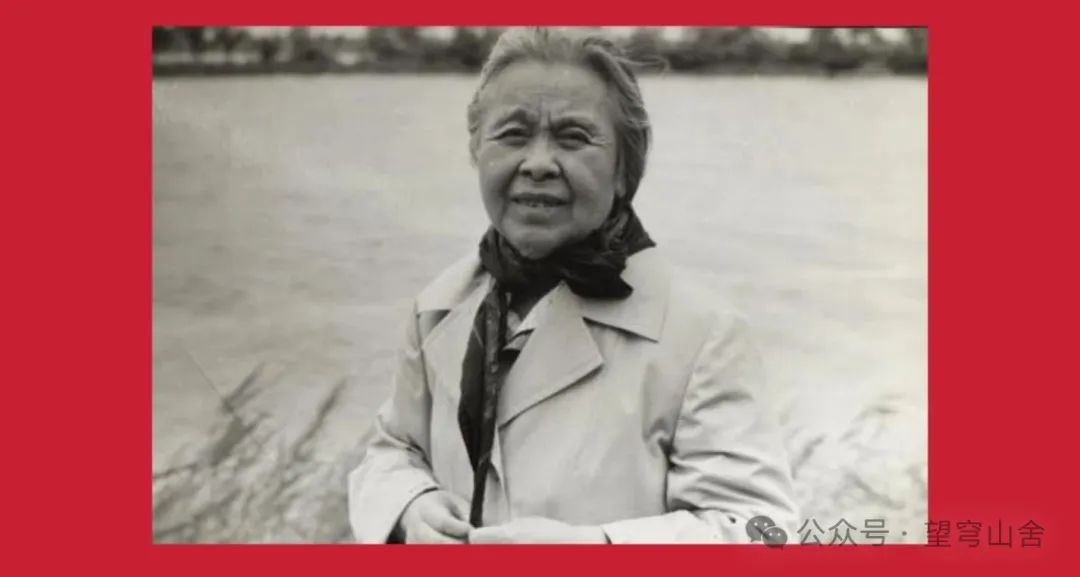

丁玲是我国现代文学史上重要的革命作家。这位背叛地主阶级出身而加入中国共产党、投身共产主义革命的知识分子,不仅创作了《太阳照在桑干河上》这样影响巨大的革命小说,而且在革命文艺的普及和理论指导方面卓有成就。

这么一位革命作家,主要由于党内宣传部门负责人(周扬等人)的宗派主义作风,再加上某些具体政策的失误,从西元1955年起一直被批判为文艺界“右”的代表人物。然而,她晚年时,竟又被当年批判她“右”的那帮人指责为“左”而遭到明的或暗的打击。

西元1980年代开始,“解放思想”甚嚣尘上,反映在文艺领域,是描写新中国“黑暗”的“伤痕文学”大行其道,还宣扬文艺作品应该“远离政治”,膜拜推崇西方“文艺”,否定革命文学,在表现手法上鼓吹“不需要主题、不需要人物、不需要典型、不需要时代感”,只要表现“自我”,等等之类。

丁玲反对这种错误文艺思潮。她曾针对当时“伤痕文学”大红大紫的状况指出:“一个大的运动,一个大革命的进程中,总会有某些人吃了一点苦头,某些人沾了一点便宜”,“把这些作为革命,特别是革命前进中的不可避免的现象去看,就没有什么愤愤不平,就没有什么可以埋怨的了”。她写过一篇讲述自己在“北大荒”劳动经历的《“牛棚”小品》,也可归于“伤痕文学”之类,但她却说:“我自己今后走的道路不是《“牛棚”小品》,我只是偶一为之。”“我的经历可以使人哭哭啼啼,但我不哭哭啼啼。这样的作品可以偶然写一篇,但不想多写。”“我觉得过多的去‘揭露’那些‘伤痕’,既不合当前形势,也不是人们所想的。”“要批评社会的缺点,但要给人以希望”,“应该把世界写得更有希望一些”。与她相比,当年那些“平反复出”的老干部中许多为自己的“苦难”怨气冲天、伸手讨要“补偿”的人,思想和境界就远远地低下了。

丁玲强调作家的政治立场和作品的思想倾向,重视作品的社会效果。她说:“作家是政治化了的人。”

丁玲认为:“对于青年作者既要爱护培养,还要正确引导,不能无原则吹捧,不能迎合一部分青年的错误思想倾向和低级情趣。”“我们应该开展批评和自我批评,扫除邪气,整顿文坛,争取创作和文艺活动的新的繁荣。”

丁玲指出:“我们要有创作自由,但也要有责任心。”“世界上的事情,没有彻底的完全的自由,所谓创作自由”,是在“作家的责任心”以内的自由。

现在看来,丁玲的这些文艺思想比当时直至现在文艺界衮衮诸公高得多。

西元1983年10月,中共十二届二中全会通过了《中共中央关于整党的决定》,邓小平在会上讲话指出:“思想战线不能搞精神污染,精神污染的实质是散布形形色色的资产阶级和其他剥削阶级腐朽没落的思想,散布对于社会主义、共产主义事业和对于共产党领导的不信任情绪,精神污染危害很大,足以祸国殃民。”对此,丁玲和臧克家、欧阳山、艾青等老作家在《人民日报》发表讲话支持清除精神污染,但不久后,由于高层某些人的暧昧,“突然世风转向”,这四位老作家被扣上“左”的帽子,被污称“四条棍子”。其中针对丁玲,一时“窃窃私语,谣言满天飞”,“暗暗封锁破坏”,把她妖魔化,甚至造谣说她自杀了。

丁玲的文艺观,既符合毛泽东思想,也是许多人的共同心声,但在当时某种政治环境下,却被斥为“不合时宜”的“左”的言论,遭到明里暗里的嘲笑、打击。

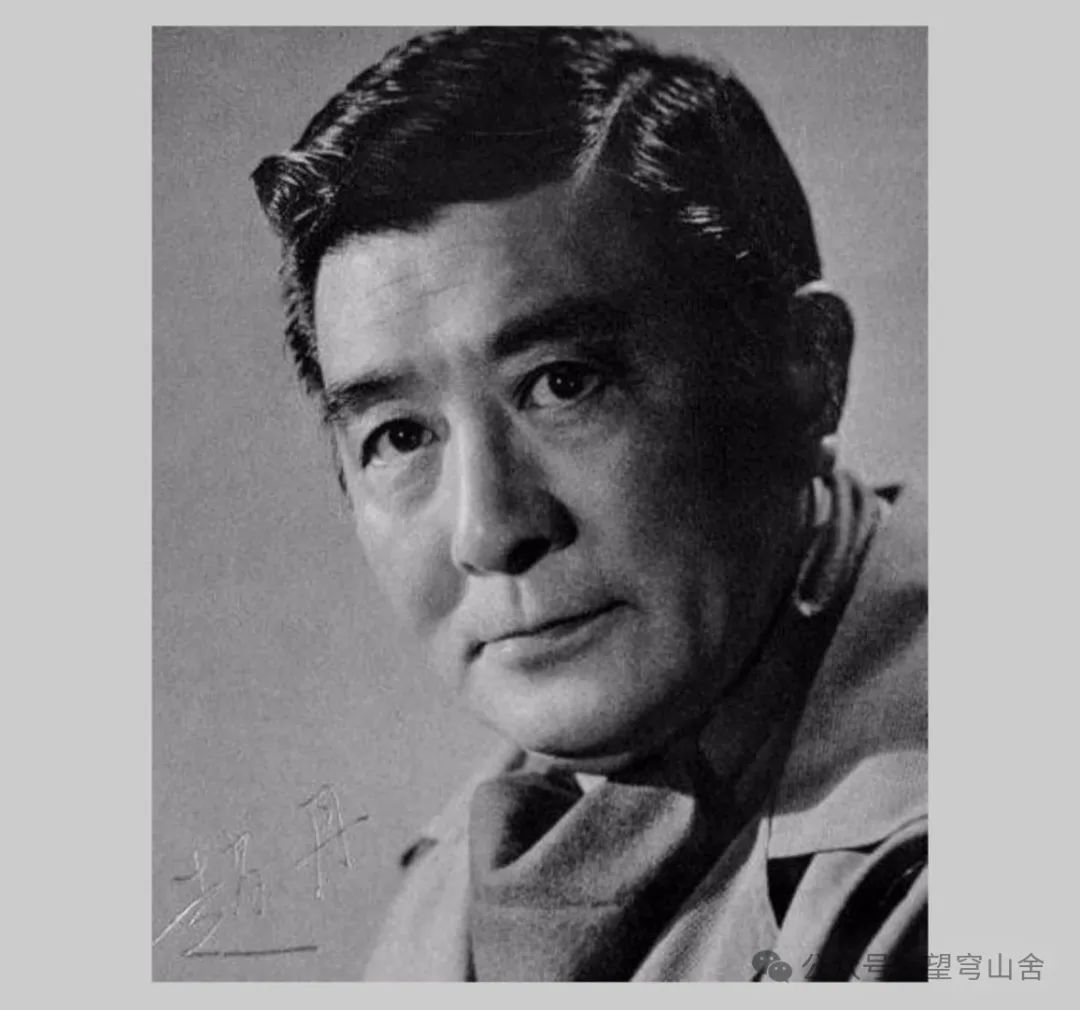

当时畅行无阻的,是另一位文艺工作者赵丹的“遗言”。

赵丹是个著名电影演员,据说在西元1980年10月,他临终前留下了“如果党管文艺管得太具体,文艺就没有希望”的“遗言”,一时被大肆传扬。(见赵丹遗言及最后的谈话)

应该说,赵丹的“遗言”针对过去在文艺领域中政治干涉太多的问题,自有其一定的正面价值,但不能不说,同时也存在思想狭隘而造成的片面和浅薄。他的这个“遗言”,被某些有心的势力利用来鼓吹文艺“远离政治”和无限制的“创作自由”,这不知是否是赵丹自己的本意?

现在看来,后来的文艺政策果然是“管”得不“具体”了,或者说,是离开了毛泽东思想的文艺道路。那么,四十年来文艺界情况如何呢?是不是达到了赵丹所谓应该有的“文艺希望”呢?

或许,四十年来的文艺界存在着一些“希望”,但同时不能不说,错误思潮横行、正气不张、金钱至上、庸俗低贱、淫秽色情(比如屎尿“诗”之类和陈某实、莫某、阎某科等人展示“情欲”的“小说”)、崇洋媚外的问题也十分严重,并且在某种政治和资本势力的支持下被大肆鼓噪,而真正直面现实、思想深刻艺术高超的好作品(比如浩然的《苍生》)却遭刻意压制。这些,恐怕是赵丹也不能承认的“希望”吧——不但谈不上“希望”,甚至可以称为是对文艺、文化的破坏。

四十年来的事实说明,当年丁玲的“左”是完全正确的。

————————

参考资料:《丁玲传》,李向东、王增如著,中国大百科全书出版社西元2015.5出版。

「 支持乌有之乡!」

您的打赏将用于网站日常运行与维护。

帮助我们办好网站,宣传红色文化!

欢迎扫描下方二维码,订阅乌有之乡网刊微信公众号