原编者按:当全球资本主义不断扩张,其所掠夺的不仅是土地、海洋和森林,也同样把女性的身体与劳动视为“共有资源”加以占用;与此同时,那些真正维系我们生存的共有资源——食物、土地、社区关系——却常常被贬为落后与无足轻重。尽管本文的写作以欧美为中心,但新自由主义的破坏性作用同样出现在中国——在三十年的城市化后,人们猛然发现,社保账户并很难帮我们养老,自上而下的福利系统到头来只能照顾一小撮人。资本主义的“社会化大生产”到头来摧毁了社会再生产的根基。

本篇文章回溯了从萨帕塔运动到城市菜园、从互助会到社区大锅饭的实践,结合米斯、托姆森、莱恩博、哈特与奈格里等人的理论,展示了女性主义如何从再生产的角度介入“共有资源”的政治。只有重新发掘女性在维生劳动中孕育的集体经验,把家庭与社区重建为共同的空间,我们才能在资本主义危机中开辟出真正的自主可能。

作者:西尔维亚·费代里奇(Silvia Federici)

原文:本文选自费代里奇2018年出版的《对世界复魅:女性主义与共有资源的政治》(Re-enchanting the World: Feminism and the Politics of the Commons)。

原始积累时代的女性主义

与共有资源政治

我们的观点是这个星球上的「共有者」(commoner)的观点:有着身体、需求与欲望的人类,其最根本的传统是通过合作来创造及维系生命;然而其却不得不在苦难之中,远离彼此、远离自然,也远离我们世世代代创造的共同财富来完成这一切。

——紧急出口小组(Emergency Exit Collective),《八位大师与六十亿共有者》,2008年五一节,布里斯托

女性的维生劳动(subsistence work),以及共有资源对于地方民众具体生存的重要贡献,往往通过对它们的理想化而被掩盖和抹除。这两种现象不仅相似,而且有着共同的根源……在某种意义上,女性被当作共有资源对待,而共有资源则被当作女性对待。

——玛丽·米斯(Marie Mies)与费罗妮卡·本霍尔特-托姆森(Veronika Bennholdt-Thomsen),《维生视角》

再生产先于社会生产。触及女性,就是触及基石。

——彼得·莱恩博(Peter Linebaugh),《大宪章宣言》(The Magna Carta Manifesto)

引言:为什么是“共有资源”?

至少自1993年12月31日萨帕塔主义者占领圣克里斯托瓦尔-德拉斯卡萨斯市的中央广场(Zócalo)、抗议墨西哥埃希多土地制度(ejidal)遭受破坏以来,“共有资源”这一概念就在国际激进左翼日益流行。特别是在美国,它成为无政府主义者、马克思主义者、社会主义者、生态主义者与生态女性主义者之间汇聚与对话的一个共同基础。

萨帕塔主义者(Zapatistas)是一个极左翼激进组织,控制着墨西哥最南端的州恰帕斯州的大片领土。图为萨帕塔合作自治组织的墙绘。

这一看似过时的概念在当代社会运动中重新成为政治讨论的核心,原因是多方面的。其中尤以两个因素最为突出:一方面,是国家主义革命模式的衰落——几十年来,这一模式不断消耗激进运动在资本主义之外建设替代方案的努力;另一方面,则是新自由主义试图将一切生命形态与知识形式都纳入市场逻辑的统治之中,加剧了我们对现实世界的危机意识——这是一个不通过金钱关系,我们就不再也无法接近海洋、森林、动物与他人的世界。所谓“新圈地运动”(new enclosure)也使得一种世界重新显现出来:一个由社群财产与社群关系构成的世界——许多人以为它们早已消亡,或直到它们受到私有化威胁时才重新给予重视。讽刺的是,这些新圈地运动揭示了“共有资源”并未消失,而且新的社会合作形式正在不断被创造出来,包括在过去从未存在过的生活领域,例如互联网。

在这样的背景下,“共同性” (the common)或“共有资源”(commons)的观念在国有与私有财产、国家与市场之外提供了一种逻辑与历史上的替代选择,使我们得以拒绝那种虚构——即它们彼此互斥且穷尽了我们的政治可能性。它也作为一个统整的概念发挥了意识形态的作用:预示着激进左翼力图创造的合作社会。然而,围绕这一概念的理解存在诸多模糊性与显著差异。如果我们希望将“共有资源”的原则转化为一个协调连贯的政治方案,这些差异就必须得到澄清。

比如,什么才算是“共有资源”?我们有土地、水域、空气的共有资源,也有数字空间共有资源;我们获得的社会福利(例如社会保障退休金)常被视为共有资源,语言、图书馆以及历史文化的集体成果也常被归入共有资源之列。但从政治潜力的角度来看,这些“共有资源”都是等价的吗?它们彼此兼容吗?我们又该如何确保它们不会仅仅投射出一种尚待建构的虚假统一?最后,我们究竟该谈论“共有资源”(commons)还是“共同性”(the common)?后者是自治派马克思主义者所主张的用法,他们认为“共同性”一词能更准确地指代后福特主义时代主导生产形态中所特有的社会关系。

带着这些问题,我将在本文中从女性主义的视角来探讨共有资源的政治。在此“女性主义”指的是一种在反抗性别歧视与围绕再生产劳动的斗争中形成的立场,借用上文中莱恩博(Linebaugh)的说法:再生产就是社会的基石,每一种社会组织模式都需要受到再生产视角的检视。我认为,有必要进行这一介入,以更好地界定“共同性/共有资源”的政治,并解释清楚共有资源的原则在哪些条件下可以成为反资本主义纲领的基础。而两方面的关切使得这些任务格外重要。

全球的共有资源?

世界银行的共有资源?

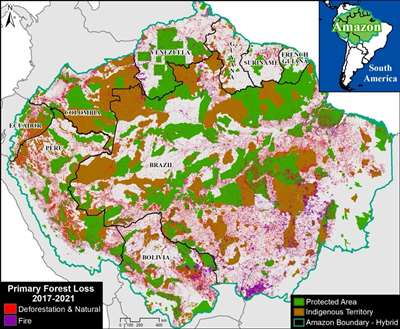

首先,自至少上世纪90年代初以来,“共有资源”的语言就已被世界银行与联合国挪用来服务于私有化。它们打着“保护生物多样性”“守护全球共有资源”的幌子,将热带雨林划为生态保护区,并驱逐了那些几个世纪以来依赖这些森林维生的原住民,同时却允许有支付能力者(例如生态旅游者)进入这些区域。联合国方面则修订了关于海洋使用权的国际法,各国政府因此得以将海域资源集中在更少数人手中,而其借口仍然是“保护人类共同遗产”。

保护区常常与原住民领地交织在一起,许多曾经的原住民领地被标记为共有资源,进而使其居民被驱逐。

不只是世界银行和联合国在将“共有资源”观念服务于市场利益。基于不同动机,主流经济学家与资本主义规划者也开始重新评价“共有资源”,这一点从近年来学术界有关“社会资本”“礼物经济”“利他主义”等概念这些关于共有资源主题及其同源词的研究热潮就可见一斑。而这一趋势也得到了官方的肯定:2009年,政治科学家埃莉诺·奥斯特罗姆(Elinor Ostrom)作为该领域的主要代表获得了诺贝尔经济学奖。

发展规划者与政策制定者发现,合适条件下,对自然资源的集体管理不但比私有化更高效,也更少引发冲突;而且“共有资源”可以被用来为市场高效产出。他们还意识到,社会关系的全面商品化,如果走到极端,会产生适得其反的效果。新自由主义试图将商品形式扩展到社会工厂的每一个角落,这一终极目标虽然对资本主义意识形态鼓吹者而言具有吸引力,但实际上既不可能实但实际上既不可能实现,也不利于资本主义体系长期上的再生产。资本积累结构性地依赖于对大量劳动与资源的免费攫取,这些资源必须在市场中被视为“外部性”存在。例如,女性所承担的大量无偿家务劳动,正是雇主依赖的劳动力再生产的基础。

因此,早在华尔街崩溃之前,各种经济学家与社会理论家就已警告说,将生活的所有领域市场化反而会破坏市场本身的顺畅运作——因为市场本身也依赖于那些无法用金钱衡量的关系,比如自信、信任、互助与礼物赠与。简言之,资本开始认识到“共同善” (common good)的美德。

正因为如此,我们必须高度警惕:不要以一种让资本主义在危机中得以自我复兴的方式来构建“共有资源”的话语体系。我们不能让它摇身一变,变成了比如说“地球的环保守护者”。

哪些共有资源?

第二个值得关注的问题是:国际机构已经学会如何让“共有资源”为市场所用,但“共有资源”如何能够成为非资本主义经济的基础?”这一问题仍然没有明确答案。我们从彼得·莱恩博(Peter Linebaugh)尤其是他2008年的著作《大宪章宣言》(The Magna Carta Manifesto)中了解到,共有资源是贯穿阶级斗争之历史至今的一条主线,而争取共有资源的斗争也确实无处不在。缅因州渔民正在为抵御企业化渔船队的进攻、保住他们对渔场的使用权而战;阿巴拉契亚山区的居民正在组织起来,保护他们的山脉不被露天矿开采摧毁;开源与自由软件运动正在抵抗知识商品化的趋势,开辟出新的交流与合作空间。与此同时,还还有许多隐形的公有活动与社区正在北美各地不断萌发,正如克里斯·卡尔森(Chris Carlsson)在其2007年出版的《现在乌托邦》(Nowtopia)一书中所描述的那样。卡尔森指出,大量创造力正被投入到“虚拟共有资源”的生产中,以及那些在金钱/市场经济的雷达之外滋长起来的社会交往形式。

其中最重要的莫过于城市菜园的兴起。这一趋势在20世纪80至90年代席卷全美,其主要动力来自非洲、加勒比地区以及美国南部移民社区的自主行动。这些城市菜园的重要性再怎么强调也不为过。它们为一种我们迫切需要的“城乡融合”(rurbanization)进程开辟了道路,而这种融合对于我们重新掌控粮食生产、恢复环境与实现基本生计来说都是至关重要的。菜园的意义远远超出了粮食安全层面:它们是社会性、知识生产、文化与代际交流的中心。正如玛格丽塔·费尔南德斯(Margarita Fernandez)在谈到纽约的城市菜园时所写的那样:这些地方不仅是人们耕种土地的地方,还是他们玩纸牌、举办婚礼、举行婴儿派对或庆祝生日的场所。正因为如此,它们“增强了社区凝聚力”。有些菜园还与本地学校建立合作关系,为孩子们提供课后环境教育。更值得注意的是,这些菜园也是多种文化实践传递与交汇的媒介:譬如非洲的蔬菜与种植技术与加勒比地区的农业传统等在这里交融。

纽约市现有约700座社区农场,这些农场大多由移民和有色人种运营,给社区提供了大量新鲜农作物,也成为了社区的交流中心。图为纽约布朗克斯区的伊甸农场。

而且,城市菜园最具革命性的特点在于:它们并不为商业目的,而是为邻里社区自用而生产。这一点使它们与其他类型的再生产性共有资源有所区别。后者要么是为市场生产的,比如缅因州“龙虾海岸”的渔业;要么是通过市场购买得来的,比如旨在保护开放空间的土地信托。但问题在于,城市菜园大多数仍然是自发的草根行动。而在美国的社会运动中少有尝试去扩大其规模,或将“争取土地使用权”作为一项关键的斗争议题。更广义地说,左翼总体上并没有提出这样一个问题:如何把那些正在被捍卫、被发展、被争取的共有资源——这些正在快速扩展的实践——整合为一个协调连贯的整体,从而为一种新的生产方式奠定基础?

这方面,一个例外是安东尼奥·奈格里(Antonio Negri)与迈克尔·哈特(Michael Hardt)在其三部曲《帝国》(Empire, 2000)、《诸众》(Multitude, 2004)与《大同世界》(Commonwealth, 2009)中提出的理论。他们认为,一种基于“共同性”原则的社会正在从生产的信息化与认知化中不断涌现。根据这一理论,随着生产越来越转向通过互联网组织的知识、文化与主体性的生产,一种新的公共空间与“共同财富”正在生成,而这一过程避开了“谁能参与、谁被排除”的界限问题。因为互联网资源的“访问”与“使用”会扩大而非减少其可用性,这就预示着一种建立在“丰盈”基础上的社会是可能的——而“诸众”面临的唯一难题,就是如何阻止资本对所生产之财富的“攫取”。

这一理论的吸引力在于:它并没有将“共同性”的形成与劳动和生产的组织割裂开来,而是将其视为内在于劳动与生产过程之中。但它的问题也很明显:它所描绘的“共同性”图景,绝对化了仅占少数、拥有特定技能的人的劳动形式,而这种技能在世界大多数人口中并不具备;它也忽视了如下事实:这类劳动通常生产的是市场商品,且未看到网络通信与网络生产本身依赖于一整套经济活动——如采矿、微芯片与稀土生产——而这些活动目前的组织方式在社会与生态层面上都极具破坏性。此外,由于该理论过于强调知识与信息,它也回避了一个根本性问题:日常生活的再生产。而这其实也是整个“共有资源”话语的一个普遍问题:它大多关注“共有资源”存在的形式前提,却较少探讨建设一个以“共有资源”为基础的经济体系所需的物质条件——即一个能够让我们抵抗工资劳动之依赖、摆脱对资本主义关系之屈从的经济体系。

女性与共有资源

在此语境下,一个女性主义的共有资源视角尤为重要。这需要我们意识到,从古至今,女性作为再生产劳动的主要主体,比男性更依赖获取社群自然资源,而她们在这些资源被私有化时受害最深,因此也最坚定地致力于捍卫它们。正如我在《凯列班与女巫》(2004)中写到的那样:“在资本主义发展的最初阶段,女性位于反抗土地圈占斗争的最前线,无论是在英国还是在所谓‘新世界’(美洲),她们忠实地捍卫着欧洲殖民者们妄图破坏的社群文化”。在秘鲁,当西班牙侵略者们攻占了村子,村里的女性们逃到高山上,重建了一种集体生活形式,这些形式到今天还在延续。不出所料,十六和十七世纪也见证了人类历史上对女性最为暴力的攻击,即将女性看成女巫的猎巫运动。如今,面对新一轮原始积累进程,女性是阻挡自然资源被完全商品化的主要社会力量,她们支持非资本主义式的土地使用以及维生自给导向的农业。世界上最自给自足的农民是女性。非洲所消耗的80%食物由女性生产,尽管世界银行及其他机构试图说服她们转向经济作物。在1990年代,诸多非洲城镇面临食物价格上涨的问题,非洲女性利用公共土地如”道路旁......公园中以及铁道边“种植玉米,大豆以及木薯,改变了非洲城市景观,也打破了城乡隔离的局面。在印度、菲律宾以及拉美各国,女性在退化的森林中重新植树造林,携手反对乱砍滥伐,封锁矿井作业及水坝工程,并领导反对水资源私有化的运动。

女性为直接取得生存再生产手段而展开斗争的另一面,是在从柬埔寨到塞内加尔,组建了作为货币共有资源的信贷协会。以不同名称存在的“互助会”(在非洲部分地区称为tontines),是由自治的、自我管理的且由女性建构的一套银行制度,专为无法办理银行业务的个人或组织提供现金,这套制度的运作完全基于信誉。在这一点上,这套制度与世界银行组织推行的小额贷款(microcredit)制度截然不同,因为小额贷款制度的运作是基于互相监控与羞辱,其极端形式(例如在尼日尔)即将无法偿还贷款女性的照片张贴在公开场所,导致一些女性因羞辱而自杀。

女性同样引领了将再生产劳动集体化的努力,这既是节省再生产成本,也是保护彼此免受贫穷、国家暴力以及个体男性的暴力等问题的侵扰。其中一个著名的例子就是1980年代智利和秘鲁女性创造的“ollas comunes”(社区大锅饭),这是由于当时严峻的通胀形势,女性无法独自负担采买开销。从土地开垦到互助会,这些实践体现了一个社群纽带依然有力的世界。然而,把它们视为“前政治的”,“自然形成的”,或单纯是“传统的”产物,则是错误的。在一轮又一轮的殖民后,除了在人们曾经奋斗与重新发明它们的那些地方,自然与习俗在世界任何地区都已消失。正如利奥·博德莱叙克(Leo Podlashuc)在其著作《拯救女性:拯救共有资源》(Saving Women: Saving the Commons)中所言:“如今草根女性的社群主义生产了一种新的现实,塑造了一种集体身份,在家庭和社区中构成了一股与男性权力制衡的力量,同时也打开了一条自我赋值与自我决定的进程,这里有太多值得我们借鉴学习的了。”

秘鲁有超过一千个社区大锅饭食堂,这些食堂不仅定期向因贫困而面临饥饿的个人和家庭提供营养餐,有时还提供烹饪技能培训。图为秘鲁的一个社区大锅饭食堂。

我们可以从这些斗争中学习的第一课是,将再生产的物质手段共同化(commoning),是形成集体利益与互助纽带的主要机制。这也是抵抗奴役生活的第一道防线,并且是建立自治空间的条件,同时从内部削弱资本主义对我们生活中的掌控。毫无疑问,我所描述的这些经验是无法直接移植的。对我们在北美而言,收回与共同化再生产的手段必然采取不同的方式。但是在这里,通过汇聚(pooling)我们的资源并重新占有我们所生产的财富,我们就能够开始让我们的再生产活动,脱离那通过世界市场剥夺全球无数民众生存资源的商品之流。我们不仅可以将我们的生活从世界市场中摆脱出来,也可以将其从美国经济所赖以生存的战争机器与监狱体系之中摆脱出来。最后但同样重要的是,我们可以超越那种抽象的“团结”,这种“团结”常常塑造着我们在运动中的关系,却限制了我们的承诺,忍耐力,以及我们愿意承担的风险。

在一个世界上最大的军火库来护卫私有财产,并且经历了三个世纪的奴隶制度而在社会机体中留下巨大分裂的国家里,共有资源的再创造变成了一项艰巨的任务,它只能通过不断实验、建立联盟以及修复措施的长期过程方能完成。尽管目前这项任务看上去比“穿过针眼”还要困难,但也是我们唯一的可能途径,可以拓宽我们的自主空间,并拒绝接受这样一种现实——我们的再生产竟然要以世界上其他地区的共有者及其共有资源为代价。

女性主义的再建构

玛利亚·米斯(Maria Mies)有力地阐述了这项任务(即女性主义的再建构)的具体内容,她指出,共有资源的生产首先需要在我们日常生活中进行深刻的转变,以便重新整合那些在资本主义的社会劳动分工中被分离的事物。

生产与再生产及消费的分离,往往使我们忽视了:我们的衣服、食物或工作用品究竟是在什么样的条件下生产出来的,忽略了它们的社会和环境成本,同时也忽略了那些住在我们产生的垃圾堆上的人们的命运。换句话讲,我们需要克服不负责任的状态,这种状态正是资本主义下社会劳动分工的破坏性组织方式所造成的;否则,我们生命的生产将不可避免地对其他人而言是死亡的生产。米斯指出,全球化加剧了这一危机,进一步扩大了所生产之物与所消费之物之间的鸿沟,也因此导致我们即使在这样一个日益互联互通的世界里,也无法注意到掺杂在我们的食物中、我们所用的石油内,我们的衣服上以及我们的电脑里所沾的血迹。

克服这种遗忘,正是女性主义教导我们在重建共有资源时的起点。只有我们不再将我们的生活生产建于他人的苦难之上,不再脱离群众,我们才能使共有资源变成可能。的确,如果共同化有任何意义,那一定是将我们自己生产为一个共同的主体。这就是我们理解“没有社群就没有共有资源”这一口号的方式。但“社群”不应被理解为一种封闭的现实,一种一小撮人由于共同排外的利益而组成的小圈子,就像基于宗教或民族而组成的那种社区一样,而应当被理解为一种关系的品质、一种合作的原则以及对彼此的责任,以及对彼此、对大地、森林、海洋、动物等的责任。

毫无疑问,这样一种社群的建立,就像我们在日常再生产劳动上的集体化努力一样,只是一个开端。它不能取代范围更广阔的反私有化运动,或是我们共同财富的重新夺回。但它却是我们学习集体治理,以及重新认识历史作为一个集体事业事业的必要组成部分——这恰恰是新自由主义资本主义时代的主要牺牲品之一。基于这一点,我们也必须将家务劳动的共同化纳入政治议程,重拾那段丰富的女性主义传统。在美国,这一传统可以追溯到19世纪中期的乌托邦社会主义实验,并延续到十九世纪末至二十世纪早期“唯物女性主义者”的尝试:她们力图重新组织并社会化家务劳动,从而改造家庭以及邻里。这些尝试直到1920年代,才因”红色恐慌“而终止。这些实践,以及更为重要的——以往的女性主义者能够把再生产劳动视为一个重要的人类活动领域,不是要被否定,而应该要被革命——都必须被重新审视,并重新赋予价值。

创造集体生活形式的一个关键原因在于,人类的在生产劳动是地球上最劳动密集的工作,且在很大程度上无法被机械化。我们用机械来替代育儿、医疗保健或是对重新整合我们身体与情绪平衡的心理工作。尽管未来主义的工业家正在不断尝试,但对于相关人群而言代价无比高昂。没有人愿意接受机器人护士为其提供护理,特别是孩童与病患。真正适当的照护,唯一的保障是共享责任与合作劳动,而且不能以照护者的健康为牺牲。几个世纪以来,人类的再生产一直是一个集体过程:它依靠大家庭及社区的劳动,尤其在无产阶级社区里,即使是独居者,也能依赖周边支持,因此老年并不必然伴随着如今如此多老年人所经历的那种孤独与依赖。正是随着资本主义的到来,再生产才彻底被私有化,这个过程现在已经达到了一种摧毁我们生活的状态了。这个现状必须被逆转,眼下正是展开这一项目的恰当时机。

当资本主义危机摧毁世界上包括美国在内数百万人的基本再生产要素时,对我们日常生活的重建就变得可能且必要。正如罢工一样,社会/经济危机打破了工资劳动的纪律,迫使新的社会关系形式涌现。这正是在大萧条时期发生的事情,许多人将货运列车变成了他们的共有资源,在流动和游牧中寻找自由。在铁路交会处,他们组织起所谓的“流动工人丛林”(hobo jungles),那是共产主义世界的预示实践(prefigurations),其中包含他们的自我治理规则与团结,那是许多流动工人所信仰的。但是除了少数像”货车博莎“(Boxcar Berthas,传奇的流浪女工)这样的例外,这主要还是一个男性的世界,一种兄弟会式的社群,而且难以长存下去。一旦经济危机和战争结束,这些流动工人会再次被固化劳动力的两条强大的缰绳所驯化:家庭与住房。意识到大萧条期间工人阶级重组的威胁,美国资本更娴熟地运用了经济生活组织的核心原则:在生产的时候谈合作,到了再生产的时候却要分离并原子化。莱维顿(Levittown)提供的标准化、流水线式的家庭住宅,加上其脐带式附属物——汽车,不仅使工人趋向定居化,同时也结束了流动工人丛林所代表的那种自主工人共有资源。如今,当数以百万美国人的房子和车子被收回,当法拍、驱逐以及大规模失业再次动摇资本主义劳动纪律的支柱,新的共有场域再次涌现,如从东岸到西岸蔓延的”帐篷城市”(tent cities)。然而这一次,必须由女性来建立起新的共有资源,使其不再只是转瞬即逝的空间和自治区域,而是成为新型社会再生产新形式的根基。

如果家屋是经济赖以建立的“家园”(oikos,古希腊语),那么正是女性——在历史上作为家务劳动者和家庭囚犯的她们——应该主动出击,重新夺回家屋,把它改造为集体生活的中心:一个由多人共同穿行、承载多种合作形式的空间; 一个能提供安全而没有孤立与束缚的空间,一个能允许社区财产共享和流通的空间;更重要的是,一个为集体化的再生产形式奠定基础的空间。正如已经提出过的,我们可以从之前介绍过的19世纪唯物女性主义者的方案中汲取灵感。她们深信家庭是“女性受压迫的重要空间构成”,因此组织公共厨房与合作家户,呼吁工人掌握再生产。

这些目标在当下至关重要。打破以家庭生活的隔离,不仅仅是满足我们最基本的需求,增加我们面对企业主及国家时的力量。马西莫·德·安吉利斯(Massimo De Angelis)同样提醒我们,它同样能够保护我们免受生态灾难的侵扰。毫无疑问,再生产资源的“不经济”的重复配置,以及我们现今称为家的封闭式居所都具有破坏性的后果:冬季散发热能,夏季则使我们面对无法缓解的酷热。最重要的是,除非我们以一种更具合作性的方式重新定义我们的再生产,终结个人与政治之间、政治行动主义与日常生活的再生产之间的分裂,否则我们无法建立起一个不同的社会,也无法构筑一场强大且能够自我再生产的运动。

需要澄清的是,把共同化/集体化再生产的任务交付给女性,并不是在屈从于一种自然化的女性观。可以理解,许多女性主义者视这种可能性为一种比死亡更糟的命运。因为在我们的集体意识中,早已被刻下这样的印记:女性被指定为附属于男性的共有资源,是财富与服务的自然来源,就像资本家攫取自然财富那样,被自由地占有与使用。但是,套用多洛雷斯·海登(Dolores Hayden)的话来说,再生产劳动的重组,以及住房与公共空间的重组,并不是身份认同的问题,而是劳动的问题; 或者我们还可以说,是一个权力与安全的问题。这里我想起了巴西无地人民运动(Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra, MST)中女性成员的经验:当她们所属的社区争得他们所占有土地的保留权时,她们坚持要求新房屋要修建在一个大院落里,这样便可以像之前在斗争过程中已经实践的那样,将其家务劳动共同化,可以一起洗衣,一起做饭,和男性轮流分担,同时也可以在受到男性欺负时,随时冲出来互相支援。因此,主张女性应当在再生产劳动与住房的集体化中发挥主导作用,并非是将家务劳动自然化为女性的天职,而是拒绝抹去女性在再生产劳动中所积累的集体经验、知识与斗争,这些历史经验是我们抵抗资本主义至关重要的宝贵遗产。对于今天的女性和男性来说,与这些历史重新接轨是极为关键的一步,去瓦解我们生活中被性别化的结构,并把家庭和生活重建为共有资源。

翻译:马止,haissem

校对:邓晨

编辑:喵喵喵喵喵 w

仅供学习目的,译文基于CC BY-NC-SA 4.0发布,欢迎规范转载

巴别塔翻译组译制

「 支持乌有之乡!」

您的打赏将用于网站日常运行与维护。

帮助我们办好网站,宣传红色文化!

欢迎扫描下方二维码,订阅乌有之乡网刊微信公众号