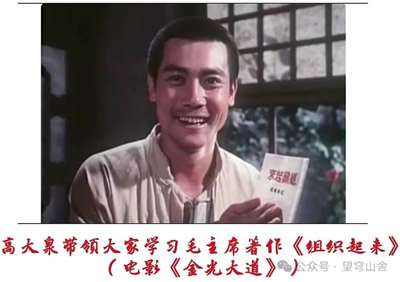

《金光大道》里的高大泉是个在思想、品德、人格、胸怀、情感、能力等方面超越一般人的“高大全”式社会主义英雄人物,但是,他也有不“全”之处——在对某些人、事的处理上有失误,使自己的家庭生活和全村的互助合作事业遭到一些麻烦、困难、阻碍甚至险情。

失误之一:二林婚事,处理疏忽。

二林和冯少怀的叔伯小姨子(冯少怀老婆的堂妹)钱彩凤“搞上了对象”,对此事,高大泉与二林谈论过两次:一次是刚听说这事儿,因为深知冯少怀的恶劣品性,高大泉感到自己“作为一个兄长,对一个从小没有父母的一奶同胞的弟弟,处理这样一件终身大事”,“不能敷衍,不能任凭着兄弟自己去做主张”,所以主动向羞于开口的弟弟询问此事,并提出三条意见:“第一,钱彩凤是不是跟咱们奔革命大目标的人,她的心思,你得摸透;第二,这件事儿,冯少怀插手没有,他是不是又在打咱的主意,这你得有底;第三,上边这些都没问题,你俩又真好,我赞成,你嫂子也会赞成。”另一次是春耕大忙刚开始,兄弟俩一起给自家的地送粪肥时,二林突然提出自己的婚事“想种完地就把事办了”,高大泉建议“最好经过大秋,拿到了第一个收成,有了底,把房修修”再办,但哥俩的谈话很快就被旁人打断了。这两次谈话的描述,表现了高大泉对弟弟的关爱,对他婚事的重视,和考虑的慎重全面。

然而,由于高大泉的主要精力投入在村里搞好生产、支援国家建设的宣传、组织工作中,以及帮助翻身农民解决因缺乏畜力、劳力而无法完成春耕春种的问题上,没有更多地关注到弟弟二林的思想变化和心理活动。而农民意识强烈的二林,一门心思想要早点与自己很满意的钱彩凤建立小家庭、让自己的小日子早点儿发家致富,对哥哥“时时刻刻不管家,只在外边忙碌”、一心“为别人”解决困难的“那号傻瓜”做法心怀不满,并认为哥哥对自己的婚姻大事“不经心不在意”而心生怨意,再加上冯少怀的话语挑拨、诡计诱逼和暗中唆使,最终趁哥哥外出之时,绝情地与哥嫂分了家。

二林闹分家的逐步发展过程,表现了高大泉在弟弟婚事的处理上有疏忽、失误,导致家庭分裂、家人痛苦,也使自己受到打击。高大泉自己反思:“从我身上检查,我也有责任。我没有从这方面帮助二林,没把他带好。”

然而,高大泉很快就从听到二林分家消息后的“懵怔”中醒悟过来,振作精神道:“这口苦果子让我尝尝,不会变成柴禾上的水,要变成火苗上边的油!”果然,小说中就出现了高大泉“斧劈大树根”的激动人心的场面:由于二林为分家在院子中间“新夹的高粱秸寨子”(河北农村用高粱秸秆编织的篱笆墙)把柴禾垛圈在了他那边,高大泉决定劈开大树根给媳妇“找点烧的”,于是他“脱掉了小褂子,朝吕瑞芬怀里一扔,往自己手掌心吐了口唾沫,用足了劲头,抡圆了板斧,只听得‘嗖’的一声,板斧的雪白刃子就杀进了榆木树根里”,而随着板斧的不断有力起落,“树根在板斧的钢刃下‘咔咔’地破裂着……”。当青年伙伴们赶来时,他们看见正在奋力劈柴的高大泉“伏下身子的时候,乌黑的头顶冒热气”,“直起腰背的时候,汗水在隆起的胸膛上滚动”,“手里的板斧举上天,落下地,一道电闪,一股风啸,深深地穿进树根里”,“树根在板斧下颤抖、跳动、裂开了,像地雷爆炸了一般,‘咔巴啦嚓’震耳响,四处飞溅着木屑和碎片。……英勇奋斗的形象,银光闪耀的斧头,四分五裂的树根,把他们带到了烈火熊熊的熔炉旁、枪林弹雨的战场上,把他们带到了旗林人海、天翻地覆的崇高的神奇境界。……”小说作者用这样铿锵有力、诗意昂扬的笔墨,一扫二林分家带来的挫折压抑气氛,让一场劈柴劳动成了烘托高大泉挫而愈坚精神意志的青春颂歌。叙述手法先抑后扬,使失误之“抑”转换成精神境界之“扬”。

失误之二:主观主义,冤枉媳妇。

芳草地村的互助组决定大家凑集粮食,“让刘祥还上帐,让高大泉组买上车”。大泉媳妇吕瑞芬因为家中粮食不多、一时又买不到而焦急,但她为不让高大泉工作分心而没告诉他。装粮食时,高大泉误解了吕瑞芬脸上的难色,又见她越舀越慢、越舀越少,更以为媳妇“犯了私心”,一时心头火起,用生硬的言语动作“从媳妇手里夺过小瓢子”,亲手去舀粮食,才发现家里的粮缸已经空了,知道了媳妇为了筹集更多粮食支持自己的工作而费心犯难的真相。他犯了主观主义,错怪了吕瑞芬,让这个善良、贤惠、一心支持他工作的好媳妇受了委屈。

高大泉的这次失误,是在他为巩固互助组而殚心竭虑、废寝忘食、身心俱疲,对家事状况疏于了解的情况下发生的。在这过程中双方言语、心理发展变化的细致描写,反映出高大泉的严于律己(家人)、公而忘私,吕瑞芬的细心周到、任劳任怨。发现失误后高大泉低声抚慰,吕瑞芬平静大度,两口子拉着手交流心意的场面,温馨,美好,感人至深。

失误之三:买车粗心,险遭暗算。

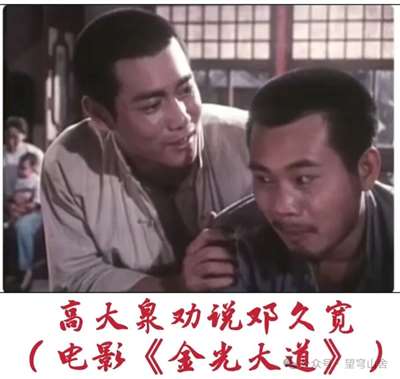

互助组凑集粮食赎买了组员邓久宽和泼皮无赖“滚刀肉”在土改中“伙分”的一辆旧大车,拉回之前没想到要看管,被暗藏的反动分子范克明在车轴上锯了缝,拉回后高大泉也没想到要仔细检查,就使用这辆大车去参与拉运矿石。没想到,在一次突如其来的暴风雨中,一处悬崖险峻路段,车轴突然断开,大车向崖边山涧倾倒。高大泉立刻拼尽全力扛住倾斜的大车,让邓久宽卸下拉车的黄牛和车上的矿石,保住了互助组的财产,自己的腿却被压伤。这是《金光大道》小说中,高大泉遭遇的唯一一次差一点危及生命的险情。

这次险情的发生,是高大泉在纷繁复杂的互助合作事业中一个疏忽所致,智者千虑,难免一失。小说对险情场面的描写,凸显了高大泉的临危不乱、沉着冷静,使他的英雄人物形象更加立体丰富。

小说写高大泉发现车轴断裂原因后,惭愧自己“没经验,水平太低,买来这车没有细检查,就掉进陷阱、中了暗箭”,他吃一堑长一智,由此看到“咱们翻身农民找到了金光大道,把敌人吓坏了,逼疯了,不顾命地跟咱们拚了”,教育自己和同志们提高对阶级斗争尖锐性、复杂性的认识。这是失之东隅,收之桑榆。

失误之四:出外调查,方式简单。

范克明是解放前夕从唐山那边潜逃过来的血债累累的反动地主、还乡团头子,他把挟持过来的家中的孤寡老长工谋害,冒名顶替在芳草地落了户。车轴断裂事件后,高大泉和朱铁汉等人根据他平时言谈举动“阴阳怪气”、“没有一丁点儿贫雇农的味儿”、经常与张金发串通在一起、村里的许多坏事背后都有他的影子等迹象,商量决定“等庄稼挂了锄,派个人,专程到唐山那边访一访,准能摸到根底。是狗腿子,我们就按狗腿子处置他。是自己人,只是有毛病的话,就得给他治”。

于是,“去年秋后,朱铁汉和周永振为了调查范克明的情况,到唐山跑了一趟,拿到几份证明材料。有一个曾经跟范克明一块儿扛过长活的老人,最了解范克明在地主家活动底细,可惜,正巧赶上老人家到东北看儿子,没有找到。”转过年的冬闲时节,高大泉又亲自去唐山,“找到了那个老头和朱铁汉他们访问过的人,作了详细调查。所有被调查的人,全都证明范克明是个苦大仇深的穷长工。”这使高大泉“不断地思考,既然范克明是这样一个人,为什么总是那么阴阳怪气的呢?是被张金发串通得变坏了,还是另有缘故?” 然而,高大泉和朱铁汉等人没有想到冒名顶替的可能,也就没有想到要从长相方面进行询问,更别提带一张照片或画像去让范克明的熟人辨认了。

对范克明调查方式的失误,表明高大泉等人缺乏这方面的工作经验。这使范克明得以继续隐瞒身份,利用在区政府做炊事员的条件探听消息,鼓动、帮助张金发、冯少怀等人搞假互助组合作社、投机倒把、囤积粮食破坏政府救灾,甚至组织张金发、冯少怀与镇上奸商一起对抗统购统销法规,直到因被“滚刀肉”撞见他暗藏枪支而杀人灭口、仓皇逃窜、拒捕毙命,他的反革命分子的身份才真相大白。不过,范克明的见不得阳光的一次次阴谋诡计,在高大泉等堂堂正正、光明磊落走社会主义金光大道的新中国农民面前,只能是像毛泽东主席指出的那样:“捣乱,失败,再捣乱,再失败,直至灭亡!”

失误之五:内部问题,未能解决。

小说中写到:邓久宽是贫苦农民,最早跟着高大泉积极参加了互助组,为互助合作事业出过力。然而,随着农业社发展壮大、实力增强,他的小农自私秉性开始显现:嫌贫爱富,占农业社集体的便宜,因高大泉、朱铁汉帮助穷社、改良农田、提高劳动力工价的决策吵闹、反对,最后在高大泉提出并经社员大会同意,暂时将村里的所有农业社合并成一个“大联社”以解决劳力不足时,他蛮横阻拦不成,竟公开退出了农业社,走上了与高大泉和大多数社员公开对立的歧途。在这过程中,高大泉早已发现问题,也曾尝试做邓久宽的思想工作,但因邓久宽为人倔犟,心胸狭窄,沉陷于自私思维中油盐不进、蛮横不讲理,最终未能把他从歧路上拉回来,是一次不大不小的失败。

高大泉在邓久宽问题上的失误,很大程度上也不算是失误,而是社会人类复杂性的必然。小说中,高大泉、朱铁汉、周忠等人讨论分析邓久宽现象,认为他这是自私自利的“老毛病重犯”,他不是个“合格的搞社会主义的人”,对他只能尽力而为拉着走,实在拉不住,也就只能尽量减小他的危害性,等他撞了南墙,再顺势拉回来。小说中的邓久宽,是新中国文学中独一无二的人物,反映了真实社会的错综复杂,具有极大的文学经典意义、历史反思意义和现实认识意义。

上述高大泉的失误,或者说失败,就是高大泉的不“全”之处。有此不“全”,才体现出高大泉这个人物源于生活的真实性;唯其不“全”,更映衬着高大泉这个人物高于生活的英雄性。不“全”,使高大泉的“高大全”可信、可亲、可贵,使《金光大道》成为超越群伦的社会主义文学经典。

高大泉为什么“高大全”?——《金光大道》文学赏析之十三(前情回放)

「 支持乌有之乡!」

您的打赏将用于网站日常运行与维护。

帮助我们办好网站,宣传红色文化!

欢迎扫描下方二维码,订阅乌有之乡网刊微信公众号