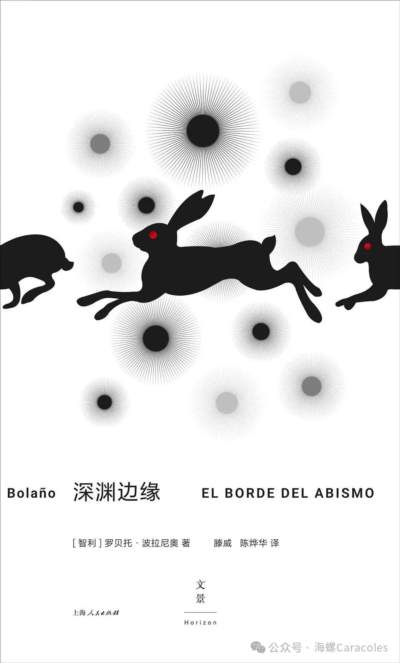

《深渊边缘》是智利作家罗贝托·波拉尼奥的短篇小说集,其收录了波拉尼奥创作9于1998年至2003年的21篇短篇小说。这些小说长短不一,作为波拉尼奥生前未正式出版的“遗作”,某些故事也带有显而易见的“未完结性”,但波拉尼奥独特的写作风格为这些或明或暗的小故事赋予了令人遐想的余韵,也许正如书中所收录的《邪恶的秘密》开篇所说:“这篇小说非常简单,尽管它原本可能非常复杂。而且它并未完结,因为这类故事都没有结尾。”所谓的“未完结”指向的正是在文字隐匿之处所可能回旋出的诗意与想象。

《深渊边缘》

作为“遗作”,《深渊边缘》所收录的故事既透露出某种向死而生的不安与自反,但同时也延续了波拉尼奥以往创作中恰到好处的幽默和真诚的反讽,两者之间构成了一种奇妙的张力;当然,短篇小说所应该具备的“轻盈”的特质也藏在这21篇故事之中。可以说,《深渊边缘》和波拉尼奥同一时期创作的皇皇巨著《2666》形成了一组关于轻与重的奇妙对照,而两者都以各自的方式接续着波拉尼奥对暴力的思考、对权力的嘲弄和对希望的坚持。

孤独、或冰冷的玩笑

无边无际的想象力似乎是20世纪以来的拉丁美洲文学的一个重要的特点,比如博尔赫斯创造的虚实交错的文字迷宫、加西亚·马尔克斯排山倒海般倾泻而来的诗意还有略萨对故事结构的精妙运用……这些拉美作家用各自的方式讲故事,同时也让想象力构成了20世纪拉丁美洲文学某种如“传统”般重要的特征,而对波拉尼奥来说,他讲故事的想象力关联着一种深刻的孤独,还有企图稀释孤独的幽默,在波拉尼奥戏谑而凌厉的叙述背后始终弥散着挥之不去的惆怅。

(罗贝托·波拉尼奥)

《上校之子》是《深渊边缘》中收录的一篇有趣的小故事。故事中的“我”兴致勃勃地讲述了“我”昨晚所看到的一部“烂片”,我给这部“烂片”取名为《上校之子》。在这部影片中,一个上校的儿子,年轻的小伙子,带着他的变成丧尸的年轻恋人展开了凌乱的冒险。血浆、丧尸、军队、爱情、亲情……各种各样的元素在这部B级片中乱炖,而“我”作为这部“烂片”的观众,一边狠狠吐槽,一边又乐此不疲地复述着“烂片”的情节。而原因大概是因为这部“烂片”让“我”看到了自己:“我在电视上看到了一部电影,简直就是我的传记或说自传,或说我在这该死的地球上度过的日子的总结。”而更进一步说,“我”又把自己代入到了《上校之子》中的男主角身上:“儿子看上去像个傻小子,……就像曾经的我们,不同的是他讲英语……而我们讲的是西班牙语(或类似的),窒息地生活在拉美城市凄清的大街小巷中。”何以这部看起来和“我”的现实生活毫不相干的b级片成了“我”的自传,“我”能够把自己投射到影片中的主角身上?也许在这个由混乱的情节、低廉的道具和令人发笑的特效所构成的无法严肃的世界正是“我”的心绪的一个象征性的反映,“我”窒息的生活同样被浸泡在无法离开的痛苦中,只能无可避免地缓缓下沉。

实际上,在《深渊边缘》中,除了《上校之子》外,还有一些其他的故事同样是以第一人称“我”的视角讲述。如在《日光浴》中“我”企图收养一个孩子但并没有成功;《海滩》中“我”是一个在海滩中默默流泪的“三十五岁一无所有的年轻人”,《两则天主教故事》中,“我”是一个整日生活在痛苦中的人:“那时我十七岁,我的生活,我是说每一天的、日复一日的生活,是持续不断的战栗。”在这些故事中,“我”都一个人经历着或浓或淡的悲伤,但并没有外力能够让“我”从摆脱悲伤,“我”就像一颗在寂寥宇宙中的一颗并不明亮的星辰,悲伤,最终成为了萦绕在文本中的孤独,而为了摆脱这样一种“孤独”,在《上校之子》中,“我”通过看“烂片”的方式创造了一个虚构的世界,《上校之子》也许是一个叙事的小玩笑,其暗示着关于虚构的虚构,借助如科塔萨尔般的天马行空,“我”进入了另一个虚构的世界。而如果把《上校之子》当作《深渊边缘》的一个在叙事结构上的缩影的话,在《深渊边缘》中那些虚实结合的小故事也同样可以看作是一个隐藏的“我”为了摆脱孤独而进行的“虚构”。

《所多玛的学者》可以看作波拉尼奥的另一部作品《美洲纳粹文学》中的一篇的小外传,满脑子怪念头的奈保尔漫步在布宜诺斯艾利斯的街头。而《迷宫》则是对一群学者们的合照展开了煞有介事的想象;在这些虚构的小故事中,波拉尼奥始终以一种看似“理所应当”的语气叙述着并不理所应当的情节,而那些闪着冷冰光泽的幽默也许正是面对着孤独和隔绝而自然流露的“走向虚无的苦笑”。

不安和愉悦

在《山中老人》这篇小故事中,曾在波拉尼奥的另一部作品《荒野侦探》中试图寻找幸福的两位“本能现实主义者”贝拉诺和利马的故事再一次得到了呈现(《混乱时期》和《乌利赛斯之死》同样也可以看作是《荒野侦探》的故事的一部分)。在1975年的墨西哥城,他们用诗歌对抗着周围的一切,但却一步步地走到了“深渊边缘”:“1975年,贝拉诺和利马是朋友,他们每天都在不知不觉中徘徊于深渊边缘。”而后便是《荒野侦探》中发生的故事,他们离开了墨西哥城,在其他地方“流亡”,他们不再年轻,慢慢变老,在时间中沉沦。而对贝拉诺来说(这位智利人也被看作是波拉尼奥的文学自画像),在1975年,在一次误传的死亡消息中,他感到了一阵“不安和愉悦”,“不安”,是“经过伪装的恐惧。”而“愉悦背后真正隐藏的是残忍”。也许这就是“贝拉诺”对自己一步步走向“深渊边缘”的最初的感知,而这样一种混合的情绪实际上也并不是凭空产生的,文学总是以自己的方式关联着社会和历史。

在《山中老人》的故事将要结束时,波拉尼奥如此写到:“事情就是这样。1977。1978。1979。接着是1980,以及随后,拉丁美洲灾难深重的十年。”也许这句话正是对《深渊边缘》中时刻萦绕的孤独所做出的隐秘解释。“不安和愉悦”背后的恐惧和残忍是孤独的前兆,当贝拉诺和利马最终渐行渐远之时,和贝拉诺的命运紧密关联的那片大陆在百年之后,孤独依旧。

1973年的智利,伴随阿拉德的死亡,皮诺切特的上台,智利的历史进入了新的阶段。也正是在这一时期,年轻的波拉尼奥因被怀疑在智利参与革命而遭到了逮捕,后侥幸地逃回了墨西哥;随后的历史便是新自由主义在八十年代的全面兴起,“智利计划”的“成功”让智利的经济得以“高速腾飞”,而在这段历史的背面,债务危机在拉丁美洲的多个国家爆发,阿根廷笼罩在“肮脏战争”的阴影中,这是“失去的十年”也是“灾难深重的十年。”对波拉尼奥来说,他极少直接描写这乌云密布的十年,但这十年之后,时间的激流冲刷不去的那些失意、困惑、忧愁以及迷茫却被波拉尼奥敏锐的捕捉到了,这些交织着的情绪最终酿成了波拉尼奥笔下无法化开的孤独,而这样一种孤独,又在世界范围内蔓延……

在《挑事者》中,波拉尼奥颇为讥讽的写了一个年轻的“挑事者”的故事。2003年当反对伊拉克战争的游行在欧洲爆发之时,21岁的西班牙小青年巴利拉纳正无所事事地待在家中,在看了三天的电视中播放的游行动态之后,他制作了标语牌,加入了游行的队伍,即使他对其中的政治含义也不甚明了;故事的最后一幕是他在回家的火车上突然高喊“反对战争”,而后,整个车厢在短暂地惊吓之后也立刻高声喊着“反对战争”。这似乎是一幕滑稽的政治讽刺剧,但波拉尼奥的描写实际上也隐约地表明,当政治已经与日常生活密不可分时,文学性与政治性之间即使不能够轻易地划上等号,两者的关系也会越加紧密,即使是像巴利拉纳这样“幼稚”的政治参与者,他的行为同样具备着“文学性”,因为他便生活在“政治”之中,而他看似的主动参与也许也只是对生活的被动回应。生活产生了政治,生活也产生了文学。在整部《深渊边缘》中,《挑事者》成为了一个颇为政治性的注解,这篇短小的故事使得波拉尼奥的孤独获得了再一次被历史化的可能性,即使它是以一种隐蔽的方式进行。

暴力史,或阿琴波尔迪的星空

在《深渊边缘》中,《罪行》和《隔壁房间》的故事使得孤独和随时可能发生的“暴力”联系到了一起。

《罪行》讲述了正在撰写一起凶杀案的报道的女记者在向一个偶遇的推销员讲述凶杀案的相关情节时不断感受到了恐惧和危险的故事;《隔壁房间》中的“我”则回想起我在一间旅馆中听到了隔壁的两个男人正在谈论一起和他们相关的凶杀案,并在故事的结尾出感受到了极大的恐惧。无论是《罪行》中的女记者或是《隔壁房间》中的“我”都是在独自一人的情况下感受到了可能到来的暴力,暴力的发生的原因被有意无意地隐藏起来,但却实实在在地包围了每一个孤独的人。正如《罪行》中的女记者在讲述凶杀案的过程中反复想到了那位受害者,“她可能是我们中的任何一人……也可能是我。”孤独,最终指向了更为普遍性的暴力。

韩炳哲曾在《暴力拓扑学》中指出,暴力的发生和一个“隐形”的系统有着密切的联系:“暴力行为发生的场合,通常源于一个系统(system),所有暴力的清晰表现形式可追溯到隐形结构上。”正如《2666》中,那似乎永远无法告破的针对女性的连环杀人案可以被视为全球化过程中的资本流动和利益交换的一个肮脏的倒影。暴力,不但是人性黑暗面的集中爆发,同时也是对某一时空的社会历史带有血污的反映。而《罪行》和《隔壁房间》中呈现出的暴力,虽然被抽离了相关的社会背景,但那悬在故事主人公头上的暴力之锤,也许正是对我们正在经历的这个时代的一个带有预言色彩的隐喻。

而面对着暴力,我们并不是无能为力。

在《耗子警察》中,波拉尼奥讲了一只叫做佩佩的耗子的故事。在这个故事中,耗子的世界像是一个微观的人类社会,佩佩是这个小世界中的警察,在一次对凶杀案的调查中,它逐渐逼近了真相,它发现了同类自相残杀的残忍事实,“耗子也会杀死耗子。”而在故事的结尾处,新的危险出现,几只黄鼠狼可能出现在漆黑的隧道深处,面对着未知,佩佩还是选择了坚定地向前,走入了黑暗中。自然,这个故事可以看作是波拉尼奥对人类社会的一个寓言,人类的自相残杀、暴力的使用最终会导致整个人类的灭亡:

“我们为追求内心深处知道其实并不存在的幸福而进行的集体长征—这幸福不过是我们的借口、布景和帷幕,用来衬托我们日复一日的英勇举动—这一切都注定会消失,而这也意味这我们作为一个民族,注定要消失。”

在波拉尼奥的另一部《护身符》中那个代表未来的“2666”最终指向的是虚无与毁灭,人类社会的未来似乎已经成为一片悲伤的废墟,但正如在《2666》中那位经历了战争与死亡的作家阿琴波尔迪在对浩瀚星空的凝望中依旧能在虚无之中看到星星点点的希望,《耗子警察》中的佩佩面对着可能到来的暴力,依旧选择了硬朗地前进,希望也许就藏在绝望的后面。

当《神曲》中的但丁走入那刻着“入此门者,当放弃一切希望。”的地狱之门后,他最终穿过了地狱和炼狱,到达了天堂。在灰色的世界中,尚有一片星空存在,它照亮着走向“深渊”的我们,让我们穿过暴力和黑暗,看到希望像太阳一样照常升起。

【为什么“小波”不是“老登作家”?【滕威聊外国文学】-哔哩哔哩】 https://b23.tv/pURPr4L

本文原载于《北京青年报》2025年11月6日,标题为《尚有一片星空存在》,发表时有删改。

「 支持乌有之乡!」

您的打赏将用于网站日常运行与维护。

帮助我们办好网站,宣传红色文化!

欢迎扫描下方二维码,订阅乌有之乡网刊微信公众号