爱是共产主义的最小单元。

——巴迪欧

当然,我本人没怎么阅读过巴老师的著作,只是借过来作个题目。本来这篇文章我很早之前就像动笔了,不过因为比较懒所以就一直没有付出实践,但是我现在觉得到不得不动笔的时候了。众所周知,封酒是一个左翼公众号,但是,前天在我写了一篇短评,尽管有很多读者很支持我们,但也有读者表示不理解,有很多我身边的朋友一遇到性别问题就变成了“半截子”社会主义者,这种现象是不对的,也是需要改变的,所以我再借用一下拜登的话:你不能只在符合你的利益的时候才支持左翼理论。

1

必然的战争?

在经济下行,资本主义出现阶段性危机的时候,美国社会不可避免地出现了难以弥合的撕裂感——这是每个美国公民都能感受得到的事情。尽管美国每天依旧在科技上拥有强大的突破能力,马斯克的Grok4似乎是每个美国公民花费点美金就能享受到的“科技进步”,特朗普依旧可以挥舞着关税大棒对全世界进行制裁,但是没有人会否认,在繁荣之下掩盖的是一个已经腐朽且僵死的社会了。

种族保守主义,最近在加州发生的洛杉矶暴乱是美国经济下行过程中种族保守主义的最好体现;性别保守主义,随着共和党选民对于民主党人嘴中的政治正确跟LGBTQ+越来越不敢兴趣甚至是反感的地步,社会对多元性别议题的包容空间正被挤压,相关权益保障在保守思潮的冲击下愈发脆弱;经济不平等和其深陷的系统性财政深渊,特朗普政府通过的“大而美”税收与支出法案,根据国会预算办公室数据,顶层10%家庭资产将增加2%,而底层10%人群因福利削减资产减少4%,贫富差距将扩大至近百年最高水平。这种“劫贫济富”的政策设计,使得美国联邦债务在2025年6月突破36.22万亿美元,债务占GDP比率达124%。

2025年曝光的社保黑账事件揭开了美国社会安全网的千疮百孔。政府效率部调查发现,社保系统中存在134万名“150岁存活者”,甚至有360岁的荒谬记录,系统总人数(3.98亿)远超全国人口(3.41亿)。这一乱象源于使用1959年开发的COBOL语言系统,因预算不足导致技术更新停滞,数据迁移错误频发。与此同时,医疗补助改革要求申请者每月提交80小时工作证明,导致480万人失去医保,社区医院因资金短缺面临倒闭潮。俄亥俄州工人因法案提高医保门槛失去保障,同时又因本田、日产工厂裁员陷入贫困,凸显政策叠加效应的灾难性后果。

历史不止一次地向我们证明了,在这种历史阶段之下,男性因为陷入系统性的失业中,为了维持社会的相对稳定,所以社会必然要在其他方面对男性要求的代偿进行回应。

全世界男性权益在被忽视打压(?)

资产阶级政府总是希望通过这种话术把男性归为自我,把女性归为他者,然而白宫里的老爷跟铁锈带的劳动工人的利益从来就不是一致的,相反美国工人夫妇的阶级利益往往才是一致的。

2

好人寥寥?

在这场可以称之为性别总体战的舆论斗争当中,每个人都根据自己的性别来划分阵营,陌生人像生死仇人一样进行争议,嘴里都像淬了毒一样,就是纯粹的战斗,不掺杂个人利益的战斗,每个人通过性别进行组队,也通过性别来匹配对手。战斗,爽!

那么事情真的是这样吗?男性和女性在社交平台上保卫各自的性别?是否女性是一个不可预知、不可观测的克苏鲁聚合体?是的,如果不从阶级视角对性别问题进行分析,那么我们必然会滑向这样的一种悲观。但是如果我们不从非男即女的角度出发,而是从阶级视角那么你会发现似乎这个世界并不是那么糟糕的。

人类阶级社会自然是至今万年内的裸猿物种的内部产物,而有性生殖是地球生物圈还处在多细胞生物时代的产物。从生物学意义上来说,性别问题从人类诞生至初时就存在了,这就导致一个问题,由于人类的社会复杂性,我们在分析和解决性别问题的时候必然不能仅考虑某种阶级属性,否则将性别问题简单归因为某种阶级矛盾的还原论是难以解释并解决问题的,但是如果不从阶级属性这一角度进行剖析,则又会让我们觉得后现代理论千头万绪,对社会的分析不知道从何入手。

如果男性把女性预设为一个行动一致、利益一致的行动共同体,那么你就会发现一个有趣的事实——怎么所有的女性都在与男性逆行;如果男性把女性预设为国家和民族主义的附属品,那么也会发现——女性全是“巴西牛排”、全是“中国猪排”,反正只要是自己找不到女朋友,那么就全是行动一致、利益一致的女性行动共同体所造成的——女性怎么这么坏呢?

我女性友人的抖音私信,如果我是女的我恐怕也得恐男,这完全不是正常的跟陌生人的破冰问候。(但是我绝不会因为有男性这样做就认为“所有男性”都是一致的共同体)

同样的,如果女性把全体男性预设为父权制的受益者——那么你会发现为什么男性对我的压迫几乎无处不在的——也落入了“男性怎么这么坏呢?”的话语陷阱。相反如果女性想要赢得对于父权制的胜利,解除对其的人身依附,如果不和受父权制压迫的男性合作反而将这一部分男性推向合作的反面,则会让女性主义实践变得困难得多。

那么为什么男性和女性都不是某种克苏鲁式的聚合体呢?这是一个很简单的道理,只不过大部分人被性别法西斯主义式的仇恨引导到不能冷静思考的地步,或者是根本找不到一个客观合理的角度来看待这个问题,以至于我的一位相当熟识的持有马克思主义观点的朋友在这个问题上都爆出了“我只知道每一个女性都她妈明白应该永远无条件站在自己的性别这一边”的神言。

那么对于一个普通的持有解放观点的马克思主义者来说,如果不能意识到女性内部的阶级属性差别,而直接把自己预设为“全体女性”的受害者,把女性定位为“巴西牛排”或是“cmg”——也是全然不可能被爱的。我所认识到的女性朋友们由于其不同的阶级出身,她们对女性主义的关心程度完全不一样。一个月生活费五万的大学女同学完全不在乎什么女性主义。而她恰恰受益于父权制,反而会认为追求女性主义和平权的人相当无聊——我怎么没有感受到压迫呢?也有因为十万块钱就被家长嫁给大他七岁的小学女同学——我上大学那年据说她已经和她的老公怀有二胎了。也有因为被继父猥亵而导致患上双相情感障碍的高中女同学,在大学期间与她发生关系的男生至少超过二十位(这些男生是已知她性经验的情况下主动与其发生关系的)。我举我身边的例子,不是要对什么东西、什么人定性,而恰恰在社交媒体上,这样复杂且不同的女性们被权力一元化的归类为“女性”,这是不辩证也不唯物的。

而把爱还给人本身不正是马克思主义者的任务吗——这无关性别。至于当下婚姻实践当中因为恋爱或是婚姻这一抽象中介而受损的物质中介(比如彩礼),不正体现了法律难以解释的地方?难道不正需要通过我们的努力让物质中介从这当中隐去?把婚姻和爱交还给我们的身体本身?

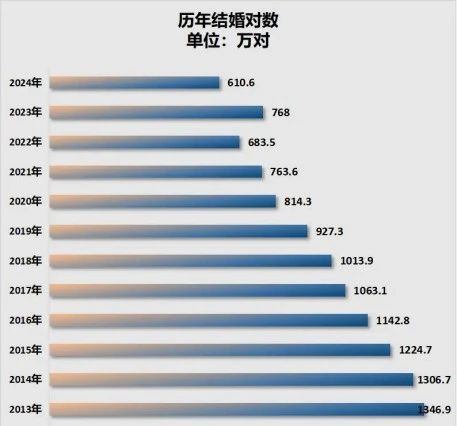

是有像“你不必嫌弃我,因为我不会成为你的妻子或朋友”抑或是“如果不愿意给女性让座,那你不配拥有社会地位”的例子,但这些例子不就是正因为其刻奇才备受关注吗,从最量化和最实证的角度来看,仅2014-2024年期间结婚人次就达到了10317.8万对,总计2亿余人次,至于多少人持有长期恋爱关系或是开放式性关系,那么就不是国家统计局所能统计到的数据了。这样一个能够证明主流社会对于爱和爱人的人的需要的例子你不去相信,反而以社交媒体上的极端例子以偏概全的说:男性/女性不行。那么希望是渐渐熄灭的了。

来源:城市财经;数据:国家民政部、国家统计局

3

我们的爱

人与人之间的、特别是两性之间的感情关系,是自从有人类以来就存在的。性爱特别是在最近八百年间获得了这样的意义和地位,竟成了这个时期中一切诗歌必须环绕着旋转的轴心了。现存的实在的宗教只限于使国家对性爱的管理即婚姻立法高度神圣化:这种宗教也许明天就会完全消失,但是爱情和友谊的实践并不会发生丝毫变化。

——恩格斯:《路德维希·费尔巴哈和德国古典哲学的终结》

现代的性爱,同单纯的性欲,同古代的爱,是根本不同的。第一它是以所爱者的互爱为前提的;在这方面,妇女处于同男子平等的地位而在古代爱的时代,决不是一向都征求妇女同意的。第二,性爱常常达到这样强烈和持久的程度,如果不能结合和彼此分离,对双方来说即使不是一个最大的不幸,也是一个大不幸;仅仅为了能彼此结合,双方甘冒很大的危险,直至拿生命作孤注,而这种事情在古代充其量只是在通奸的场合才会发生。

最后,对于性交关系的评价,产生了一种新的道德标准,不仅要问:它是结婚的还是私通的,而且要问:是不是由于爱情,由于相互的爱而发生的?自然,在封建的或资产阶级的实践中,这个新的标准,并不比其他一切道德标准更受重视——对它简直就置之不理。不过,对它也不见得更轻视:它和其他道德标准一样——在理论上,在纸面上。也是被承认的。目前它也不可能有更高的要求。

——恩格斯:《家庭、私有制和国家的起源》

在可以遇见的未来,我们暂时似乎看不到性别战争停歇的希望,对于如何改变这个“伟大作品的隐秘结构”,我既没有改变这个结构的方法,也没有改变这个结构的能力。在后现代社会在想通过重新捡起某种元叙事来解决社会问题几乎是不可能的,但是如果我们不从元叙事出发,而从个人的角度出发,也许学会怎么爱自己,怎么爱别人是减缓性别战争烈度的一个方法。

毋庸置疑的一个问题是,我们在网络社交媒体上总是在输出观点,问题在于输出怎样的观点、输出怎样的情感。在我们生活的前十八年,在十二年的时间当中被困在了校园里,对于普通的小镇做题家们来说,我们学会了怎么做题,但几乎没有人会告诉我们如何去爱,既爱自己,也爱他人。

在大同订婚案中折射出的问题,即使把男性婚前强奸这一前提隐去,这并不是为案中的男性辩护,而是把个例推广到一般的方法。掏空三个钱包准备彩礼等我事实和女性并非客体以及性自主权他人无权干涉的事实同样成立,那么到底是哪里出现了问题?通过物质手段物化女性从而与既有秩序交换婚姻权甚至于交配权本身就建立在一个错误的前提上——人是可以被物质衡量的。那么这个前提为什么是错误的呢?似乎我们又要回到老生常谈的“认识目的而不是手段了。”但在事实上,马克思在批判资本主义经济方式时,早已指出了这种物主体化和人客体化的普遍的物化现象的存在,而在《历史与阶级意识》中,卢卡奇更深入地反思了这种物化现象和相应的物化意识。康德并没有意识到实际生活中普遍存在的物的主体化和目的化、人的客体化和手段化的现象。然而,我们不正是要对这种客观现象进行批判和改造吗?

但是我们在追求平等权利拒绝被物化的同时,我们首先要注意到,由于城市平权主义者对于资本的依附性远远高于对于宗族礼法的依附性,其往往可以出于自由恋爱以及与提出不需要金钱关系的“进步观念”,然而生活在广大乡村地区的男性和女性们由于乡村宗法的牢固性,在结构中是难以跳出“物质与婚姻带有强联系”的逻辑链条的。我们还要注意到,即使是在城市中的小资产阶级劳动者能够通过对于资本的依附而达到的所谓的“自由平等”的资产阶级法权婚姻——仍然是一种资本主义的欺骗性晕眩。

我们自然要在这里注意到塔所扮演的角色,但这又不仅仅是简单的建制与建制的问题,社会主义当然不是庸俗的“土豆烧牛肉”,对于性别的平等追求也不是就“物质基础极大丰富”后就自然而然能够达成的事情,正因如此在实践过程中,不仅需要我们在物质上减少对封建礼法的人身依附,还需要我们在精神上进行共产主义式的的改变,从而真正实现人的复归和爱的复归。这并非某种诗意的呼唤,而是对于现状的抗拒:

性别战争当中每一个人都是受害者。

最后请允许我用马克思的一段话作为结尾:

现代的教养和教育带给我们的复杂性以及使我们对一切主客观印象都不相信的怀疑主义,只能使我们变得渺小、孱弱、罗嗦和优柔寡断。然而爱情,不是对费尔巴哈的“人”的爱,不是对摩菜肖特的“物质的交换”的爱,不是对无产阶级的爱,而是对亲爱的即对你的爱,使一个人变成真正意义上的人。

——《马克思致燕妮》

「 支持乌有之乡!」

您的打赏将用于网站日常运行与维护。

帮助我们办好网站,宣传红色文化!

欢迎扫描下方二维码,订阅乌有之乡网刊微信公众号