全文载于《国外理论动态》2025年第4期

提要:近年来兴起的技术封建主义及相关概念试图以封建关系隐喻描述大型平台企业基于数据与算法的支配性权力及用户/劳动者的新型依附状态。在此背景下,塞德里克·迪朗、叶夫根尼·莫罗佐夫和塞西莉亚·瑞卡普就这一概念的适用性展开了一场激烈的辩论,深入探讨了其揭示的资本主义新动向及其所引发的种种歧义。技术封建主义概念虽然有助于揭示平台权力的压迫性特征,却模糊了马克思关于资本主义积累规律、权力结构以及发展变化的重要论断。唯有立足历史唯物主义的认识论,通过对资本主义体系非同一性的批判性考察,方能穿透技术封建主义建构的理论迷障,揭示当代资本主义在数字化转型中发生的新变化。

关键词:技术封建主义数字资本主义封建性历史唯物主义

作者:马丽雅张启德

一、概念错位:从左翼的理论隐喻

到右翼的叙事陷阱

“技术封建主义”最早于1990年由美国游戏设计家洛伊德·布兰肯希普(Lloyd Blankenship)在《赛博朋克:高科技、 低生活角色扮演说明书》(Gurps Cyberpunk:High-Tech Low-Life Roleplaying Sourcebook)一书中提出,指公司通过提供保护换取员工忠诚的封建化管理模式。2020年,法国经济学家塞德里克·迪朗(Cédric Durand)在《技术封建主义:数字经济学批判》(Techno-féodalisme: Critique de léconomie numérique)一书中,从马克思的生产力与生产关系理论入手,揭示了技术封建主义如何通过资本的捕获机制来制造依附性,从而让一部分控制“无形资产”(Intangible Assets)的资本家能够无须投入生产即可获取价值,它使得全球化的生产与国际分工成为现实。

希腊经济学家雅尼斯·瓦鲁法基斯(Yanis Varoufakis)在《技术封建主义:谁杀死了资本主义?》(Technofeudalism:What Killed Capitalism)一书中解释了使用“技术封建主义”一词的理由,指出资本主义取代封建主义的核心在于利润取代地租成为经济驱动力,而当前社会经济体系正转化为以地租为主导,“资本主义”这一概念已无法准确描述这一系统性的变革。而技术封建主义更精准地揭示了资本积累逻辑的质变,即科技巨头通过垄断数字基础设施抽取地租,而非依赖生产性利润,其权力结构更接近封建领主对土地的控制。因此,“如果将其视为超级资本主义或租赁资本主义,就会忽视这一基本的主要原则”。在对叶夫根尼·莫罗佐夫(Evgeny Morozov)的一次访谈中,瓦鲁法基斯强调技术封建主义之所以区别于资本主义和封建主义,是因为它拥有了一种可以指挥人们行为的先进的资本形式——“云资本”(cloud capital)。这种资本让每一个涉入该体系的主体——无论是附庸资本家还是终端使用者——似乎都具备了一种复制和“繁衍”增殖的能力。这样一来,剥削权不再仅仅集中在资产阶级手中,而是通过“算法—平台”的链接,使每个用户在不知不觉中都沦为了“命令资本”(command capital)的再生产者和其控制对象。在此基础上,瓦鲁法基斯得出了一个大胆的结论:杀死资本主义的正是资本自身。但是,这里的资本概念并不是马克思所说的资本,而是明显借鉴了肖莎娜·祖博夫(Shoshana Zuboff)的“行为修正手段”(means of behavioral modification),即资本所具有的合法剥削权可以对用户的身体、精神和心灵进行干预,从而让其心甘情愿地服从于剥夺和压迫关系,但其“不是自工业时代开始以来我们所熟知的资本,而是一种新型资本,一种在过去20年中出现的变异资本,它比其前身强大得多”。

显然,瓦鲁法基斯对技术封建主义概念的使用不是按照马克思对资本的理解展开的,而是以监控资本和金融垄断资本为核心,建立起一种类封建关系的隐喻。但是,如果我们从马克思的政治经济学出发就会发现,技术封建主义所揭示的资本主义新变化仍然属于历史现象学的范畴,正是这个问题隐藏了资本主义自身发展进程的真实起源和现实表征。在《资本论》中,马克思描绘了商品世界呈现出“幽灵般的对象性”,即会跳舞的桌子、施展妖术的魔法师、蛹化的蝴蝶等等,而它们不过是以物与物之间的关系掩盖了人与人之间的社会关系。但是,“经济以这种拜物教化的形式或以变形的形态进入19世纪思想家们的意识,作为经济因素或作为社会现实的始因肆虐多端”。因此,许多技术封建主义者不过是做了相同的事情,他们试图用封建复归的反动意识形态为这种拜物教景象再加上一层神秘化的“面纱”,使平台寡头呈现出独立于资本主义体系之外的权力假象。实际上,资本家不是作为真实存在的主体意义上的人而在场,而是作为追逐利润的资本的人格化存在物而四处活跃着。马克·扎克伯格(Mark Zuckerberg)、杰夫·贝索斯(Jeff Bezos)等科技精英的成功故事或个人权威不过是招摇过市的幌子,这种“‘硅谷共识’背后的驱动力在于,在利用加州经验的感召力的同时,赋予数字技术的应用以意义。硅谷——或者说被施了魔法的硅谷表象——是新资本主义的展示窗口”。

因此,尽管技术封建主义这一概念确实敏锐地捕捉到了当今资本主义的某些令人不安的特征(如对“前现代”权力形态的怀旧式恐惧、对技术本身的原罪化指责),但它不仅未能抓住当代资本主义的核心运作机制,反而在无意中被右翼分子所利用。这些思想家摇身一变,成为平台权力和科技精英的理论代言人,进而构建出一种新的理论范式,以维护数字资本的统治合法性,例如尼克·兰德(Nick Land)所发起的“黑暗启蒙”(dark enlightenment)运动与柯蒂斯·亚文(Curtis Yarvin)提出的“新反动主义”(neo-reactionary)。右翼在理论著述和现实进展中相互配合,迅速取得上风。美国西海岸的科技圈、创业者和科技资本家受此影响,将其奉为圭臬,试图废除民主制度,以技术精英的理性专制重建等级化社会秩序。他们借用“封建”的比喻将平台垄断合理化,认为科技巨头如同“数字领主”,其财富与权力是创新与效率的应得回报。与此相对,乔尔·科特金(Joel Kotkin)等右翼学者则提供了一副更温和、更具契约精神的面具,仿佛只要摆脱了这些封建残余或错误干预,一种更“健康”的资本主义就能实现。

然而,在美国马克思主义政治学者约迪·迪安(Jodi Dean)看来,“新封建化假说的风险,即资本主义正在演变为新封建主义的观点,并不在于将封建主义理想化(尽管部分自由意志主义者和新反动派确实持此立场),而在于可能无意间为资本主义进行了辩护。相较于新封建掠夺中超越经济的强制、依附与暴力剥夺,资本主义或许显得不那么糟糕”。因此,科特金等右翼学者无非是想通过构建一个夸张的、前现代的封建他者,一方面转移人们对资本主义内在矛盾的关注,将问题归咎于科技精英这一特定群体而非整个系统;另一方面将批判的矛头错误地指向技术本身,认为资本主义的种种问题不过是技术尚未成熟或运用不当的副产品。于是,关于资本主义的“真问题”及其呈现出封建化特征的秘密便被掩盖了。

二、理论评介:左翼论战与适用性

的总体把握

2020年以来,迪朗和瓦鲁法基斯共同推动了技术封建主义作为数字资本主义批判范式的兴起。随后,斯拉沃热·齐泽克(SlavojŽižek)、布雷特·克里斯托弗斯(Brett Christophers)、玛丽安娜·马祖卡托(Mariana Mazzucato)、沃尔夫冈·施特雷克(Wolfgang Streeck)、迪安等左翼学者围绕技术封建主义展开了激烈的话语争夺,丰富了关于这一主题的理论阐释。总体来看,左翼倾向于将技术封建主义作为一种“拐点”来描述资本主义发展趋势的理论范式,即它只有破坏性而没有建设性,而它在破坏世界的同时也破坏了自身。例如,施特雷克认为今天的资本主义不需要革命性替代方案或理想社会的宏伟蓝图,它自身正在消解并走向衰落,而迎接它的并非社会主义或其他明确的社会形态,而是一个持久的过渡期,表现为“低增长、畸形的不平等与债务堆积;战后资本主义进步引擎——民主已然失效,取而代之的是寡头式的新封建主义”。而美国纽约新学院教授麦肯齐·瓦克(Mckenzie Wark)显然悲观得多,她认为取代资本主义的可能是一个更糟糕的东西:“我们这个时代占统治地位的统治阶级不再像资本家那样通过拥有生产资料来维持统治,也不再像地主那样通过拥有土地来维持统治。我们这个时代占统治地位的阶级拥有并控制着信息。”

2022年,莫罗佐夫在《新左翼评论》(New Left Review)上发表的《对技术封建理性的批判》(“Critique of Techno-Feudal Reason”)一文引起了一场关于技术封建主义适用性的论战,即技术封建主义能否作为描绘资本主义新变化的准确概念。随后,迪朗和塞西莉亚·瑞卡普(Cecilia Rikap)分别于2022年7月与2023年1月在该刊上发表了《探寻资本的边界》(“Scouting Capital’s Frontiers”)与《一如既往的资本主义?》(“Capitalism as Usual?”)两篇文章,以回应莫罗佐夫的质疑。这场争论代表了当前西方左翼理论界对技术封建主义概念最核心的分歧。作为对技术封建主义概念批评最激烈的学者之一,莫罗佐夫认为,将当代数字平台经济类比为封建主义在历史准确性和理论严谨性上都存在严重问题,是一种具有误导性的、甚至“懒惰的”隐喻。他认为,如今的一些左翼并不清楚资本主义变化的根源,只是盲目跟风玩弄概念,甚至连“左翼最聪明的头脑”都未能明确阐释这些概念,反而使问题变得愈加复杂。但是,一旦左翼放弃了对这一概念边界的界定和内涵的校准,宽泛化的概念就势必会变成一种博取眼球的噱头。

诚然,今天的资本主义确实在经济发展、政治民主、生态危机等诸多方面都呈现出衰微迹象,左翼甚至一度修改了弗雷德里克·詹姆逊(Fredric Jameson)的名言:想象世界末日比想象我们所知的资本主义继续存在要容易得多。但问题是,资本主义世界终结后人类将去往何方?值此迷茫之际,他们将技术封建主义作为审视资本主义发展、数字技术应用及其后果的“救命稻草”,而没有意识到被他们忽略的更为重要的批判前提:传统意义上的封建性与今天的技术封建主义是否具有内在联系?如果承认封建性的复现,是否意味着资本主义倒退了?技术封建主义所表明的资本主义社会阶段的变化是否与马克思在一般意义上讲的社会形态演进规律相矛盾?要深入剖析这些现象背后的历史问题,关键并不在于对封建主义的“追忆”,而在于聚焦实存的资本主义关系。正如迪朗所指出的,当前左翼“放弃了其对于剥削性社会经济关系最具原创性和有效性的批判视角——即其老练成熟的反资本主义政治理论体系”。值得说明的是,迪朗显然并未将技术封建主义作为封建复归的隐喻,而是将其作为一个强有力的理论分析框架,用于捕捉当代资本主义发生的部分质变,这也是其数字经济学批判的可鉴之处。而在瑞卡普看来,当今资本主义发展的一系列崭新特征的根源正是迪朗所说的“数字领域的新生产关系”,但她更强调的是知识领域垄断权力的出现及其被科技平台公司利用的一般性过程,只不过如今的数字平台由于无形资产的加持,其本身就具有某种封建化的天然趋向。她指出:“通常来说,创新可以使技术得到延展并有助于经济增长,然后再通过学习创新不断迭代新技术。但知识产权打破了这一循环,妨碍了经济增长。这种资本主义形式的长期动态很可能以金融化、不平等和停滞为特征。”

因此,在技术封建主义概念的使用上,如果只是从道德和修辞意义出发来煽动概念,那么正如莫罗佐夫所说:“左翼很难将自己与右翼区分开来。事实上,这两种意识形态的两极在对新现实的描述上几乎趋于一致。”在他们眼中,当今资本主义是否走向终结、以何种方式终结并不是一个重要的理论问题,他们更热衷于用新的观点来捕捉资本主义与封建主义之间模糊不清的关联性,而对于这一概念的论证是否科学合理则不再给予关注。

此外,对这一概念的使用还需要警惕两种倾向。一方面,在运用技术封建主义概念解析当代资本主义时,首先要警惕的陷阱是过度夸大数字技术变革的所谓“革命性”改变,从而将封建主义的譬喻性表达或某些表面相似的特征直接等同于资本主义历史性演变本身,如齐泽克所说:“企业新封建主义不就是指几家大公司各自主宰着一个特定领域,而绝大多数投资仍然发生在这些公司之外吗?”这种倾向的危险性在于,它将分析焦点完全转移到诸如数据隐私、平台垄断或算法治理等新兴议题上,从而遮蔽或边缘化了资本主义体系固有的、更为根本性的矛盾——如资本对劳动的剥削、剩余价值的生产与分配、周期性的经济危机以及阶级冲突等。换言之,若将当前变化描绘为一种脱离传统资本主义逻辑的“技术封建主义”范式,那将会削弱或解除对资本主义运行机制及其剥削本质的传统批判武器,使对不平等的关注让位于技术层面的政策调整。另一方面,运用技术封建主义概念也必须避免陷入娜塔莉·昆塔妮(Nathalie Quintane)所揭示的相反陷阱,即对正在发生的深刻“技术—社会”变革进行过度的相对化处理,仅将其视为资本主义历史脉络中寻常的、被认可的常规演进。这种视角掩盖了数字技术变革的颠覆性创新,低估了数字平台、数据资本化以及算法权力所构建的新型支配关系——这些关系在集中控制、依附性、准领地性以及对“公共/私人”界限的重塑方面,确实呈现出与封建主义某些特征的相似性。但如果完全否认技术变革带来的结构性新质,将其简单归入旧有资本主义分析框架,就会忽视新兴权力形态(如“数字领主”对“数据佃农”的支配)所产生的压迫性,以及它们对社会再生产、民主治理和个人自主性构成的独特挑战。

总之,如果不对当代资本主义矛盾运动作总体性把握,无论是将技术封建主义现象简单解读为生产方式本身的逆转,还是政治制度的倒退,都无法真正触及相关假说的核心洞见。他们未能充分认识到,“向上再分配趋势也不一定会战胜生产性趋势”,所谓封建主义特征的出现并不代表资本主义这一社会形态的根基发生了动摇。迪朗称赞了莫罗佐夫的这一判断,但也指出“技术资本主义并不‘比技术封建主义更温和、更舒适、更进步’”,资本主义已经暴露出具有嗜血特征的退化一面。

三、本质澄清:资本主义非同一性

框架下的适应性变化

基于上述探讨,围绕经济或政治逻辑的争论仅仅停留在抽象概念和一种类比关系中的“封建主义”上,未能触及到封建性的内涵和资本主义体系的内在矛盾。为此,应从马克思的历史唯物主义出发,深入探究资本主义的发展进程及其动力机制的变化。实际上,技术封建主义概念涉及的问题并不局限于知识圈地、金融垄断资本或政治结构变迁等范畴,而是更深层次地触及了封建性的内涵以及资本主义体系的内在矛盾:“我们所称的‘技术封建’特征,不仅需依据封建主义来界定,还必须从其衍生的资本主义体系出发进行理解。”

学界对这一问题的探讨最早可追溯至“布伦纳论战”的语境,即探讨资本主义概念是否完备,能否涵盖权力依附型的“租金剥夺”与经济性的“利润剥削”等多个维度。实际上,资本主义并非“铁板一块”,而是一种在历史断裂中持续重组自身矛盾的非同一结构,其发展始终伴随着中心与边缘、积累与剥夺、创新与衰败的共时性对抗。正因如此,迪安才敏锐地指出:“这种将落后与先进或发达截然对立的戏剧化图景,使得一些西方马克思主义者难以看清落后与先进之间的交叠互嵌。他们不能理解:先进本身如何制造着衰退,生产如何即是破坏,一些人的繁荣如何以另一些人的代价换取。”这种观点为我们今天理解技术封建主义提供了一个关键视角和切入点,即在资本主义看似“先进”的数字化、平台化进程中,如何内在地、辩证地再生产出带有鲜明“前资本主义”或“超资本主义”强制特征的权力结构与剥夺形式——技术垄断与强制依附的新形态。

(一)再封建化:历史痼疾的普遍存在

技术封建主义并非中世纪封建主义的制度复归,而是资本、技术与权力在特定历史节点相互耦合的产物,其内核包含彼此交织又各具特色的封建性维度。在迪安看来,可以将封建主义“视为以分散私权与掠夺为特征的一般经济政治形态”。按照她的见解,封建性不仅存于欧洲历史中,还通过“民主封建主义”和“殖民主义”两种变体延续于资本主义发展进程中。实际上,马克思晚年关注俄国和欧洲以外的共有财产变化,他通过与马克西姆·柯瓦列夫斯基的通信了解到,前资本主义的公社(如俄国农村公社、印度村社)虽然内部存在原始民主和互助形式,但土地产权结构往往嵌入在更广泛的、具有鲜明封建或专制特征的社会权力网络之中。这些公社的剩余产品同样面临来自沙皇国家、殖民当局或本地王公等更高领主的强制征敛,其成员身份也带有世袭依附的烙印。马克思意识到,这些社会形态中的封建元素并非欧洲中世纪所独有,而是前资本主义社会权力结构的一种普遍化特征。因此,封建性并不局限于马克思在《资本论》中所说的历史发展或地理背景,而是其自身就具有跨时空的社会特征与倾向。不了解这种趋势使技术封建主义的许多研究者出现了误判。迪安引用沃尔特·罗德尼(Walter Rodney)在《欧洲如何使非洲欠发达》(How Europe Underdeveloped Africa)一书中的论述说明了这个问题:“这种发达资本主义社会的图景诱使我们以为只存在一种落后性,即欧洲的过去——这种过去在虚构的发展叙事中被错误地普遍化,它既非与发达资本主义社会共存的当下,也非即将到来的未来。新封建主义假说旨在彻底击碎这种图景的残余想象。”

在这里,迪安提出了一个至关重要的批判前提,即资本主义发展过程中再封建化的现象并非首次出现。但是,现有研究普遍忽略了资本主义内部固有的封建化倾向,尤其是资本主义发展历程中“类封建”现象的反复出现。一个重要原因在于,大部分理论假设和对这一命题的反驳“高估了资本主义概念的排他性,忽视了其中存在的封建剥削形式”。值得注意的是,多数关于封建复归的论述均源自马克思对“资本主义”组织形态、劳动方式以及生产关系的政治经济学批判,但他们显然忽视了一个基本问题:如果将资本主义社会视为一种社会形态,那么它从来就不是一个纯粹的、同质的系统,而是历史地容纳并再生产了多种前资本主义的剥削形式和社会关系,这也是为什么马克思本人对待“资本主义社会”这一概念如此谨慎的原因所在。

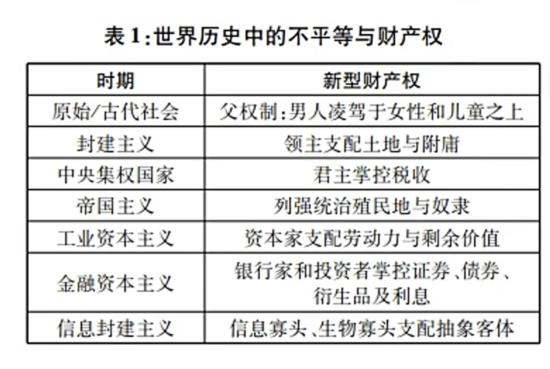

在《资本论》中,马克思以英国为参照来思考自由资本主义的发展。在宇野弘藏看来,这种对资本主义经济运行规律的描述更多是一种高度抽象化的“纯粹资本主义”模型,它与现实的资本主义经济发展存在着一定差距。日本哲学家柄谷行人吸收了这一观点,认为现实的资本制社会构成体必然是杂糅的,“在实际的资本制社会构成体中,资本主义生产或市场经济并没有覆盖全部。资本主义以外的交换样式或生产关系依然有其存在”。资本主义生产方式和市场交换并未、也不可能彻底抹除或取代所有前资本主义的关系。相反,它必须不断依赖、调用甚至主动再造那些带有强制性、等级制色彩的封建性元素,以维持其自身的运转和稳定。例如,现代资本主义国家通过税收和福利制度实现的“再分配”,本质上正是对封建式保护—服从关系的现代化改造,从而构成了资本主义社会内部的结构性特征。在信息时代,彼得·德拉霍斯(Peter Drahos)和约翰·布雷斯韦特(John Braithwaite)进一步确证了这种“渐次存在的封建性残余”及其动态演变。在他们看来,资本主义在确立其新秩序的过程中虽然打破了旧制度的一些桎梏,但其构建的新的、表面上基于契约和私有财产不平等的结构实际上深深植根于并巧妙地延续和强化了旧秩序中固有的不平等逻辑与支配关系(见表1)。他们指出:“马克思也看到,新的统治也带来了新的不平等,这些不平等在某种程度上是以旧秩序持续存在的不平等为基础的。”总之,资本主义在制度上对封建主义的取代,并不意味着与封建剥夺方式的彻底决裂,而更类似于一种“扬弃”过程。它在摧毁其暴政的同时,也将旧有元素转化为其自身肌体的一部分。

(二)微观转型:应对危机的自我调适

从反历史进步论的角度来看,类封建结构及其在当代的复归绝不意味着马克思主义的“失效”。柄谷指出,历史的演进并非单纯由生产方式的线性更替所决定,而是受到四种主导性的“交换样式”及其组合的共同塑造。尽管柄谷在一定程度上脱离了马克思关于生产方式的分析,过于强调交换领域的自主性,但他揭示了一个长期被忽视的历史唯物主义问题:资本主义社会形态内部同样存在着微观的历史分期。他在参考宇野的“阶段论”与伊曼纽尔·沃勒斯坦(Immanuel Wallerstein)的世界体系理论的基础上,提出了世界资本主义发展阶段(重商主义、自由主义、帝国主义、晚期资本主义和新自由主义),形成了“‘自由主义’阶段和‘帝国主义式’阶段之相互交错的形态”。这种“资本—国家”的演变并非呈现线性趋势,而是表现出循环往复的特征。在这一点上,如果我们混淆马克思关于人类社会发展规律一般趋势的分析与这种微观分期,就势必会得出资本主义很快会灭亡的谬论。

实际上,马克思本人对历史发展的理解远比后来被简化的“五种社会形态”理论要复杂得多。齐泽克指出:“马克思绝非进化论者,他自上而下地书写历史:以当代全球资本主义秩序为起点,由此将整个人类社会历史解读为逐步趋近资本主义的过程。这并非目的论:历史并非以资本主义为终极目标,但资本主义一旦形成,就会为整个(前)史提供钥匙。马克思在《1857—1858年经济学手稿》中讲述了从史前社会经亚细亚生产方式、古代奴隶制、封建主义、再到资本主义的线性发展历程,这是众所周知的叙述。然而,这一发展过程中并无目的论的必然性,马克思并未声称这一定是历史的必然之路,或者历史注定会如此发展。”也就是说,马克思并非试图勾勒一条所有社会都必须遵循的、由低级向高级发展的单一路径,而是从资本主义这个成熟、充分展开的形态出发审视过往的社会形态,揭示人类历史内部蕴含的矛盾和发展潜能。因此,历史辩证法所指明的是一种“再生”过程,而非旧事物原原本本的复现。左翼所谓的“再封建化”看到的只是资本主义历史演进的外在必然性,而不是资本主义运动的内在规律变化和其资产阶级社会的生长过程:“这种逻辑虽然呈现出了开端和终点在层次上的差别,但这只是通过这两种对象的直接对比所得出的结论,而此对比本身是对二者间的外在过渡的直观和抽象,并没有任何由整体赋予的内在必然性。”

正因如此,齐泽克与迪安坚决反对当前左翼学者将“技术封建主义”视为预测资本主义灭亡的简单概念。在他们看来,只有摆脱那种线性的历史进步论理解,才能正确理解再封建化和技术封建主义现象背后所隐藏的历史规律。而迪安在历史性地分析社会转型及其时间性的基础上所提出的“新封建主义”在批判深度上显著区别于其他技术封建主义的理论范式:“与线性阶段的旧历史发展叙事相比,马克思主义传统对时间和历史有着更丰富、更复杂的处理方法。这一传统对于新封建假说至关重要,因为它展示了劳动形式、运动规律、生产方式和积累策略如何永远不会像我们想象的那样纯粹。马克思主义理论中交织的复杂时间性允许重叠和不完整,与早期生产方式相关的过程与后期生产方式的过程重合。逆转和倒退颠覆了直奔某个未来的假定。”在这种时间性中,马克思承认的仅仅是对特定历史环境下资本主义起源过程的经验性分析,而并不否认历史进程的具体性、复杂性与多样性。某些方面的“退步”往往包含在整个资本主义进程的更新迭代之中,旧形式的复现通常意味着它从来没有退场,并且必然地与其他多种社会关系、生产方式和交换方式同时存在。只不过,技术发展与资本垄断的狂飙突进将这种不平衡性、不完整性急剧放大,使得高度强制性、畸形的不平等与反动性似乎成为了今天资本主义的主要特征。

技术封建主义呈现的更多是资本主义体系在其固有矛盾驱动下为应对自身危机而进行的一种矛盾的、异化的自我调适与重构。柄谷对资本主义危机中的封建性作了特别分析,即虽然非资本主义的生产和交换可以出现于资本主义内部,但“对于资本和国家来说,这将是致命的打击。这时,国家无论如何也试图要使资本积累继续下去。那时,商品交换样式C占主导地位的世界,将退化为建基于靠国家暴力性占有和掠夺基础上的世界”。这样看来,封建性的出现并不意味着封建形态的真正复归,而是根植于资本主义体系的周期性危机,是国家为挽救资本积累而诉诸强制性权力的一种极端表现。据此,“再封建化”实际上与“进步/倒退”的二元分析本质上没有直接关系,而是说当代资本主义呈现一种多线路、多逻辑并存且交互作用的特殊形态。这种形态并非简单的历史回归,而是资本主义适应技术社会变革及其内在结构演变的结果,它“指向当下一种特殊的社会动力——现代化在此表现为对资产阶级社会秩序准则的否定”。

(三)“形式吸纳”:资本运动的规律革新

对于瓦克所提出的“更糟糕的时代”是否已经到来,莫罗佐夫与迪安的争论核心在于,如何将当代资本主义的新特征概念化。莫罗佐夫坚持认为,剥夺(原始积累)与剥削(资本主义生产)的并存是资本主义的常态,无需引入“封建主义”这一概念。但在迪安看来,使用“资本主义”这一笼统的概念不仅丧失了区分封建主义和资本主义这两种制度的能力,而且由于两种生产方式的差异不复存在,马克思主义的根基也因此被挖掉了。表面来看,剥夺与剥削手段似乎都是资本主义获取剩余价值的途径,但实际上并非完全如此。租金、利息、金融投机、数据榨取、知识产权垄断等基于所有权或垄断地位的剥夺性积累形式正日益成为利润的核心来源,甚至在金融、平台经济等领域的重要性已超越传统的生产性剥削。因此,这并非仅仅是对资本主义新变化的补充,而是整个资本主义系统运作的最新形式的体现。

可是,仅仅关注这种剥削形式的差异并不能真正做出区分,反而可能导致概念上的误用。在迪安看来,“关键在于封建强制形态背后的运动规律”:当前的资本主义发展并未如西方马克思主义者所预期的那样,呈现出“实质吸纳”的方式实现对商品和价值的全面统治,以及资本取得全面胜利后的均质化统一体。相反,“形式吸纳”成为理解当今资本主义社会形态复杂性的一个重要概念。在马克思那里,这个概念一般是指资本主义价值增殖过程中劳动对资本形式上的“从属”,强调的是生产关系层面的初始依附状态。除此之外,马克思还明确表达了“形式从属”的另一层含义,即劳动对资本的形式上的从属作为资本主义生产过程的一般形式“又是与发达的特殊资本主义生产方式并列的特殊形式;因为特殊资本主义生产方式包含劳动对资本的形式上的从属,而劳动对资本的形式上的从属则绝不必然包含特殊资本主义生产方式”。换言之,资本主义封建性特征的呈现仍然属于其体系内的部分变动,所谓的封建复归本身仍然属于“特殊资本主义生产方式”的一种具体体现。

后来,意大利学者安东尼奥·奈格里(Antonio Negri)将其译为“形式吸纳”,用以分析在资本看似已全面统治的“后福特制”社会中,劳动过程、社会关系和反抗形式如何依然保留着未被资本逻辑完全吞噬的“形式从属”特征,以及这种特征如何成为新斗争的基础。正是在这个基础上,迪安以“形式吸纳”来说明资本主义社会形态中的封建性要素:“与某个时期相关联的形式存在于另一个时期,并不意味着它们以相同的方式运作或遵循曾经的运动规律。资本接受、吸收并利用封建进程与关系。形式吸纳就是将旧形态置于新逻辑之下。封建进程与关系既可能成为资本主义发展的桎梏,也可能成为其推动者。”因此,资本主义实际上是借助于剥削手段革新将旧有社会关系中的权力结构与不平等形式进行创造性转化并整合进自身的运作肌理之中,并在新的技术条件下变为更加隐蔽或高效的形态。

但同时也要看到,资本主义的诸多混合形式虽然在“形式”上并不归属于资本或雇佣劳动关系的制约,但它们却仍然受资本的支配。因为“产业资本在它的产生过程中还必须首先使这些形式从属于自己,并把它们转化为它自己的派生的或特殊的职能。产业资本在它形成和产生的时期碰到了这些更为古老的形式。产业资本碰到它们时把它们作为前提,但不是作为由它本身确立的前提,不是作为它自己生活过程的形式”。在这个意义上,“一旦资本主义生产在它的诸多形式上发展起来,成了占统治地位的生产方式,生息资本就会受到产业资本的支配,商业资本就会仅仅成为产业资本本身的一种从流通过程派生的形式”。例如,在资本主义打通世界贸易的市场后,奴隶制或等级制实际上已经不再属于旧时代的独有物,而成为了资本主义新的剥削形式的一部分。无论资本的形式如何转变,资本的核心逻辑——通过占有生产资料并支配活劳动以无偿获取剩余价值——都从未改变。而奴隶制、等级依附、超经济强制等前资本主义形式一旦被置于资本的控制之下,便丧失了其原有的独立历史意义和社会运动规律,进而转化为服务于资本增殖这一单一目的的工具:“利用一切可以调动的资源——越便宜越好,资本主义的发展方向一如既往。”

四、结语

马克思在《〈政治经济学批判〉序言》中对资本主义灭亡的时间给出了非常明确的回答:“无论哪一个社会形态,在它所能容纳的全部生产力发挥出来以前,是决不会灭亡的;而新的更高的生产关系,在它的物质存在条件在旧社会的胎胞里成熟以前,是决不会出现的。”技术封建主义假说之所以在这一问题上呈现出如此多的争议且难以下定论,一方面是因为大部分研究将其看作数字平台经济发展的一种独特现象,而使其独立于全球资本主义体系的分析,从而没有看到当代资本主义所经历的结构性变革;另一方面,如果不从马克思的历史唯物主义出发,就很难看清“租金”“平台”等众多术语下隐藏的本质变化。

总体来看,技术封建主义虽然不是对资本主义即将衰亡的轻率预言,但亦无需因此对资本主义灭亡的漫长前景感到悲观。因为,技术封建主义同样不是一个随意拼凑的概念,它至少在当下反映了当代资本主义已陷入某种“困局”之中。只不过,资本主义维系其形态的“容纳能力”在相当程度上并非源于其自身生产力的纯粹发展,而是依赖于对前资本主义或非资本主义要素进行的形式吸纳。正因如此,资本主义体系才会呈现出日益复杂、交错的历时性层叠与内在不均衡性。而对于技术封建主义所映射的资本主义现实而言,首先,它指的是资本主义为应对环境变迁和技术进步,通过吸纳前资本主义时期的特征以摆脱危机和经济低迷的一种开放性框架。其次,资本主义所呈现出的诸多类似封建形态的表象,并不意味着社会形态的倒退,而是其挣扎求生的病态表现,是资本主义内在矛盾及其修复策略的产物。可以说,资本主义确实已经呈现出某种衰退迹象,而为了应对低利润率与即将到来的危机,资本主义以非资本制经济的广泛存在来“吸收这种危机的冲击,成为摆脱资本主义化的推手”。最后,资本主义的混合形式制造出一种新的时间性,在这种时间性中,“古老的事物不再一成不变,而是释放出解放和重新定位现代文明轨迹的可能性”,从而成为资本主义形态更迭和可能走向解放的“奇点”。 [马丽雅、张启德:上海社会科学院中国马克思主义研究所,上海社会科学院马克思主义学院]

「 支持乌有之乡!」

您的打赏将用于网站日常运行与维护。

帮助我们办好网站,宣传红色文化!

欢迎扫描下方二维码,订阅乌有之乡网刊微信公众号