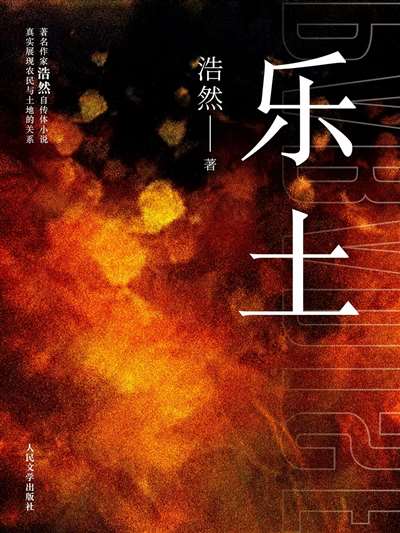

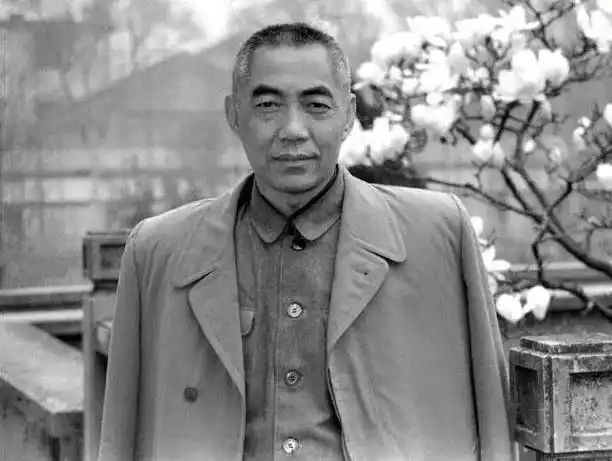

【作品简介】这部长篇是著名作家浩然的自传体小说。跟他以往写作的《艳阳天》《金光大道》和《苍生》等小说不同,这一次写的是作家自己。带着凝重的沉思、深情的回忆,以其娴熟而又雄浑的笔力,展示了作家童年时代的家庭和周围众多下层劳动人民的生活足迹。通过作品所抒写的生活画面、社会情态,人物形象,读者可以看出历史对作家幼年的铸炼,民间艺术对作家心灵的熏陶,会发现他一路成长的思想源头。这是一部对少儿、青年、中老年读者,都能获得享受、教益并能引起-些思索的好书。

浩然自传体长篇小说连载之《乐土》(39)

第三十九章

没过多久,估计就在水坑里的小蝌蚪长出前爪子的时候,我们搬家了。

我们从大粪场子的小窝棚里迁出,住到赵各庄镇子里的街上,住进两间倒座的小屋子里。外间屋等于是过道儿,直通后街的小胡同;里间在东边。有炕,住人。屋的南面朝阳,外间屋有南开的门,里间屋的正面却没有窗户,因为它连接着院子里另一家的厢房,给堵住了。住人的里间屋,北面背阴,有一溜窄窄的窗户,能从那儿看街上的行人,听行人的脚步声和小贩的叫卖声。最为奇特的是,出入屋的北门外边,街上的路基高,而屋地很低,一迈门坎儿,就好象跳进坑里。从外间屋那南开的门,可以走进里边的院子。一个狭长的院子。东西两边的对面厢房,几乎窗户门儿紧挨着窗户门儿。中间留下的空地盘,摆着炉子,堆着煤,或摞着或挂着破烂的东西;单个人走过去,都得斜着身子,小心地迈步。那些房间里居住七八户人家。有摆小摊卖糖果的,有串大街墩签儿筒子的,有饭馆跑堂的,有洗澡堂子修脚的。东邻是私人开的“锅伙”,招收单身下窑的人吃住。西邻类似客店,又不象;反正住在那儿的人经常更换,以至于认不准他们的面孔。

情绪经常波动的母亲,自从搬到新的家以后,看得出心气不坏,跟邻居爱搭话儿,对我和姐姐显得耐心和气。她买了一盒子白灰,用水泡开,然后拿着扫地笤帚蘸灰水,一下一下地往墙上刷。

开头,我觉得这么刷还不如不刷,把墙壁给弄得一条子一道儿,花花点点的,怪难看。而且受限制,不许挨一下。如果不小心挨着,粘糊糊的,就会把灰蹭到身上。可是一夜过后,墙上的灰水干了,四壁皆白,小屋子变得雪洞一般。这使我更佩服母亲,觉得母亲真有本事。

以前从这屋搬走的那一家,据说是说书的,在唐山小山上说得很红。他跟一个比他小好多岁的女人从唐山搬到这儿,接着说书,也挺挣钱。后来,那个年轻貌美的女人,被一个拉洋车的俊小伙子给拐跑了,还带走了说书人的好多钱财。那个说书的没办法过,又回到唐山。唐山他还有家,有儿有女的。年轻貌美的女人在逃跑之前,闲在家里没有事干,就在后门口种了几棵草茉莉花。她只管自己跑了,扔下花草不管叶子上沾挂着黑煤末子,根部快让煤灰给埋住,眼看着要枯干而死。

母亲的心气好,所以对几棵花草挺爱惜。她带着我们搞一场抢救工作:用水冲洗、浇灌,用煤铲松土,还拣来几块碎砖头给圈个小圈儿,免得被别人不留神给踩折和碰倒。没过多久,花草的叶子变得绿生了,秧棵长得壮大了,每个枝权的顶头都吐出细长的花骨朵。晚上花儿开放,很香;早起象拳头一样攥起来;太阳再一落,另一批花骨朵再接着开。

父亲不在家的时候,我们吃过饭,不进屋,不开灯,就搬出小凳子,坐在花丛跟前,一直呆到热气散发了,不太闷气的深夜,再进屋睡觉。离我们不远的胡同口,高高的电线杆上有一个电灯泡亮着,射过一些光来。所以即使没有月亮,我们呆着的这块地方,也不显得漆黑。

从晚饭后到进屋睡觉的这段时间很不短。我和姐姐就让母亲给我们讲故事听。用听故事来消除我们对生活寂寞和单调的感觉。而母亲“肚子”里的故事很多很多,听起来十分有趣。各种各样的民间传说故事成了我的艺术启蒙课本,听故事是我当时的唯一的精神娱乐。

回忆起来,讲故事的活动,好象是由“人是从哪儿来的”这个大题目开的头儿。

有一天,我和姐姐约了一群小伙伴走出镇子,到南边的野外玩耍。

那儿没有高山,多是丘陵。到处有沟沟坡坡,极少平地。偶尔看见有几条几块种着庄稼的,那庄稼也长得稀稀拉拉,而且瘦弱不堪。野草倒不少,但不是鲜嫩的,多数抓着地皮长,从枯枝间钻出新条取代枯枝。新条上开着不太大、也不太鲜艳的小花,白色的和黄色的多,蓝色的少,红色的更为罕见。花期倒相当长,开放的花好几天都不凋谢。不茂盛的草棵子里藏着大蚂蚱。不水灵的花朵招来小蝴蝶。我们经常跑到这儿来,掐野花,逮蚂蚱,捉蝴蝶。

一到了这块地方,我们就格外兴奋,就自动地四散开,各自寻找自己喜欢的宝贝。

我迈上一个小土坡。老远就看到一堆石头附近有一朵蓝色的野花。怕别人看见而抢了先,就没有喊叫。我要悄悄地掐到手里,以便在伙伴们中间显摆,让他们眼馋,让他们说我能,愿意跟我好。

溜下小土坡,奔那石头堆,要经过一道流泄雨水的小沟。我刚要往沟里迈腿,忽然发现沟里扔着一个蒲草包儿,鼓鼓囊囊的,中间揽着一根细麻绳,有一半埋在新翻开的土里。

我认识这东西,里边包着鲜货,不是橘子就是香蕉。真奇怪,是谁把好吃的扔在这儿呢?

我弯腰伸手提拉一下,觉得沉沉的,绳子系的活扣,一揪头儿就开了。绳子一松,蒲草包也裂开口,袒露出来的不是橘子和香蕉,而是一个光着屁股蛋的孩子。

那孩子有大人穿的靴子那么大,皮肤红红的,头发黑黑的,闭着眼睛,抿着嘴,缩着身子,两个小拳头紧紧地抱着脑袋。

“他睡着了。”我一面观看一面想,“谁家把孩子放到这儿睡觉呢?”

姐姐在不远处喊我:“这边来呀,这边有个大蚂蚱,钻到草棵子里去了!”

我回答姐姐:“你到这边来看看吧,这边有个小孩子睡觉。”

“瞎说。谁家孩子在野地里睡觉!”

“谁骗你谁是小狗。快过来呀,快过来呀!”

姐姐一边继续用脚躁草丛,轰赶蚂蚱,一边朝我绕着走过来,她低头朝散开的蒲包看一眼,惊讶地拍手说:“嘿,嘿,真是个小孩子!”

我不高兴地责备姐姐:“别大声喊叫,把小孩子吵醒了,他要哭咋办?”

散在四周的小伙伴们见我们俩眼睛盯着土沟不动,被引起好奇心:

“你们找到啥好东西了?”

“让我们玩儿玩儿行不?”

我想等一会儿再告诉他们,就故意不开口。

他们的好奇心反而更加强烈,纷纷地围了上来,争先恐后地看睡觉的孩子。

一个比我大,可能跟姐姐一般大的女孩子,手里抓着一把野花,最后走过来。她把脑袋插到我们一排脑袋中间一看,立刻泄气地说:“嘿,这有啥意思,是个死孩子。”

我不服气地顶撞她:“你胡扯,你骗人!老头老太太才死,小孩子,这么小的小孩子,怎么会死呢!”

“我弟弟就死了!两个弟弟,都是生下来没几天就死了。”她理直气壮地反驳我,“我弟弟死了以后,都是我爸爸用蒲草包一包,用麻绳子一捆,用胳肢窝夹着,到野地里埋的。”

有的男孩子相信了她的话,开始伸脚触动那个死了的小孩子;有的拿干草棍儿拨拉死孩子的手和脚,而且伴着喊叫和哄笑。

我挺惋惜,也挺扫兴,首先离开了热闹的一伙;甚至没心思去掐那朵蓝色的小花,我只是朝它瞥一眼。

晚上吃过饭,母亲刷洗收拾了家具,搬出小凳子摆下,招呼我们说:“屋里热,在这儿坐坐吧。”

我们从屋里走出来坐下了。姐姐跟母亲说这说那的,挺有兴致。

我却显得沉闷,因为脑海里总是浮现着野地上那蒲草包里的小孩子的影子。我想着想着,那小孩子变成一个问号,一个奇妙的问号,忍不住往母亲跟前凑凑,急切地问:“妈,你告诉我,人是从哪儿来的呀?”

母亲不假思索回答我:“那都是老天爷安排的嘛!”

我叮问:“老天爷是谁?”

母亲说:“是玉皇大帝。”

“他是干什么的?”

“他和王母娘娘专管天底下所有的人。”母亲这样说罢,又给我讲了一段玉皇大帝和王母娘娘在一块儿“造人”的故事。

很早很早以前,天底下山连着水,水连着山,苍茫一片。陆地上生着草,长着树,爬着虫子,跑着虎豹,就是没有人。玉皇大帝对王母娘娘说:这么大、这么好的地方,没有人,哪成世界!咱们造人吧。于是,他俩就动手挖最好的黄土,担最净的泉水,和泥捏人。一个一个地捏,捏好了一百个男的,又捏好了一百个女的,放到太阳底下晒。晒着晒着,天上忽然长了云彩,起了风,要下雨。如果让雨给一淋,人就全完了。玉皇大帝和王母娘娘赶紧一个一个地往避雨的地方拣泥人。拣着拣着,打雷了,扯闪了,雨要到了。玉皇大帝一看不好,犯了急性子脾气,抓过一把大扫帚,就往树底下扫泥人。“叽里咕噜”地把泥人都扫到树下边,泥人保住了,没让雨水给浇着。可是有的被碰坏了眼睛,所以人类里边就有了瞎子;有的被碰坏了耳朵,所以人类里边就有了聋子;有的被碰折了大腿,所以人类里边就有了瘸子。…

我被这神话故事吸引住,听得入神儿。等到听完寻思寻思味道,问母亲:“人真是用泥捏的吗?”

“不信,你用手在身上搓搓试一试。”母亲说着,抓过我那汗湿的胳膊,另一手伸出二指,在我的肩膀头上轻轻地搓了几下,果然滚下泥条条,“看看,这是泥不?所有的人都是泥捏的,人身上都是泥,永远也洗不干净。”

我点点头相信了这个真理。并把这真理深深地印记在脑海。

从此以后,我总缠着母亲讲神话和故事,自觉自愿地接受母亲的那些罩上美丽故事外衣的,实际上是哲学的和政治的教育。我得到的收获,除了思想方面的,还有艺术方面的。母亲是我文学启蒙的三导师之一。另外两位导师,一位是地方戏曲,评戏、驴皮影和大鼓书;一位是中国的几部流行在农民手里的古典文学名著。

(待续……)

「 支持乌有之乡!」

您的打赏将用于网站日常运行与维护。

帮助我们办好网站,宣传红色文化!

欢迎扫描下方二维码,订阅乌有之乡网刊微信公众号