在线众包平台的运作机制和劳动控制研究:以亚马逊土耳其机器人为例

文 |姚建华

【摘要】本文是关于众包平台运作机制和劳动控制的探索性研究:从全球外包实践和众包平台的兴起切入,以亚马逊土耳其机器人为案例分析对象,探究其运作机制和内嵌其中的劳动控制问题。一方面,平台劳动者的劳动过程受到普遍且隐蔽的控制,这是众包平台中不对等权力关系展演的必然结果;另一方面,平台劳动者通过积极组建网络社区进行各种形式的反控制实践。这些实践既展现了平台劳动者的能动性,又为他们提供了有效的支持网络,但却仍受到强大的结构性制约,难以和平台中既存的控制相抗衡。为了改变这一状况,结合当下众包平台的全球治理经验,本文强调:建构多元主体共同参与的管理、监督和保障机制将成为众包平台的未来发展方向和目标。

【关键词】众包平台;运作机制;劳动控制;亚马逊土耳其机器人;数字劳动

以平台化为特征的新的数字经济形式正在改变着全球政治、经济和文化景观,尤其是全球社会的生产方式、劳动结构和资本积累和增殖方式。2005年11月,全球最大的网络电子商务公司亚马逊推出了亚马逊土耳其机器人(Amazon Mechanical Turk,以下简称MTurk),旨在搭建一个新型的、标准化的众包(crowdsourcing)平台,即亚马逊通过互联网向全球劳动力众包计算机程序难以完成,但是人类擅长的任务,如数据标注。它涉及对大量文本、图像、语音、视频等数据进行归类、整理、纠错和批注,极大拓展了下一代互联网公司能够存储、分类和提供的在线数据领域。不仅如此,人工智能的发展离不开对大数据进行挖掘,不断完善其算法和模型,而这些都建立在反复学习不同场景和不同角度中由人工标注完成的数据基础之上。从这个意义上来说,数据标注工作构成了当前人工智能蓬勃发展背后的“元劳动”。

早在18世纪,匈牙利商人沃尔夫冈·冯·肯佩伦(Wolfgang von Kempelen)在游历欧洲时随身携带了一台会“自动”下棋的机器人——土耳其机器人(Turk)。当时,它击败了众多优秀的棋手,一度成为社会关注的焦点。但是后来人们发现,这仅仅是一个骗局,Turk并不具有任何智能化的成分,真相是,一名顶尖棋手躲藏在机器的内部对它进行操作。亚马逊MTurk命名的灵感正源于此,不过躲藏在其内部的不再是一名顶尖棋手,而是数以万计的、廉价的、基于动态不稳定需求的线上劳动力,他们伴随着众包这一新型劳动力组织方式的勃兴在全球范围内已初具规模,并根据自身所具备的技能从MTurk发布和分包的线上任务(每日超过60万项)中快速选择并高效完成适合自己的任务,获得相应的报酬。他们同时也是众包平台“招之即来、挥之即去”的数字劳工。平台经济的发展颠覆了传统劳动力市场中的终身雇佣模式(强调长期、稳定的雇佣关系),孕育出一种新型的灵活用工模式——作为个体从业者(如独立承包商、自营业主或者自由职业者),他们逐渐成为在互联网端,快速回应众包平台任务需求的最为重要的弹性劳动力资源。在平台经济中,劳动不仅存在于传统的工厂和办公室等固定地点,在具有流动性的全球网络社会中它也是无处不在,与数字资本的全球扩张紧紧缠绕在一起(常凯,2016;陆胤、李盛楠,2016;潘天君、欧阳忠明,2018;袁文全、徐新鹏,2018)。1

基于此,本文从全球外包实践和众包平台的兴起入手,以MTurk为案例分析对象,通过探究其运作机制,旨在揭示出内嵌于上述机制中对平台劳动者劳动过程普遍且隐蔽的控制,以及这些劳动者进行的各种形式的反控制实践,后者日益成为重构众包平台权力关系的能动力量。在此基础上,本文尝试绘制出众包平台的未来发展方向和目标。

01 全球外包实践和众包平台的兴起

“外包”并不是一个崭新的概念或者一种全新的实践(Prahalad & Hamel,1990)。2.20世纪90年代以降,新自由主义政策的盛行加速了资本、商品和服务在全球范围内的自由流动。在此背景下,处于全球价值链体系核心的发达国家或地区的大型科技硬件公司和大型零售商将它们的大部分生产任务以“合同制造”的方式外包给位于体系边陲或半边陲的发展中国家或地区的独立制造商(Gereffi,1994)。如在印度,安妮贝儿·费鲁斯—科米罗(Anibel Ferus-Comelo,2015)指出,苹果、三星等全球顶级手机制造商与本国独立制造商有着紧密的合作关系,在各邦政府的默许下,这些从事手机生产的企业将国内大量训练有素的年轻工人迅速纳入全球劳动分工体系。据估算,到2020年末,印度电子产业雇佣劳动力的数量将达到2780万人,并将创造出4000亿美元的国内生产总值。伴随着经济全球化的发展和全球产业结构的调整,同样位于全球价值链体系(半)边陲的中国,在2010年已经成为世界上最大的服装和纺织产品、电子产品、玩具、家庭用品的生产国,国内生产总值超越日本,仅次于美国,跃居世界第二(Hamlin,2010)。

与此同时,基于呼叫中心的客户服务、数据录入和转录等服务活动越来越多地从欧美发达国家和新兴工业化地区转移到南亚、拉丁美洲和其他发展中经济体,资本通过外包的生产组织方式进一步实现了空间转移(Huws,2003)。在菲律宾,呼叫中心的客户服务是该国服务外包中增长最快的部分,2001年至2005年,菲律宾呼叫中心的客户服务一直保持着100%的增长,同时它在整个服务外包总收益中占比最重,2005年为49.4%,高出占比第二的医疗转录服务(29.3%)近20个百分点。2005年,菲律宾共有108个呼叫中心,拥有坐席7.5万个,雇佣员工总人数达到11.2万(Holman,Batt & Holtgrewe,2007)。3

不仅是传统制造业流水线上的产业工人和低技术能力的服务人员持续受到外包的威胁,高技术能力的知识劳动者也日益受到世界生产和贸易中外包这一新型生产组织方式的直接冲击。约翰·兰特(John Lent,2010)发现,迪斯尼和华纳兄弟(Warner Bros)早在2006年就开始将它们的动画专题节目制作和卡通形象设计的任务外包给中国大陆和台湾地区的动画制作者,以及精通电脑绘图、特技效果和其他用于捕捉动作软件和设备的技术人员。在安德鲁·罗斯(Andrew Ross,2009)看来,除了动画制作者和技术人员以外,作家、教师、工程师等传统专业领域内拥有较高教育水平且具备多种技能的知识劳动者同样面临着其工作被外包的挑战。换言之,知识劳动者和产业工人一样,构成了全球“产业后备军”(马克思,1975:693)[iii]的重要组成部分,为资本提供了一个贮存着“取之不竭”的可供支配的劳动力“蓄水池”,供跨国企业在全球扩张的进程中大量、廉价且灵活地使用(布雷弗曼,1978;Jonna & Foster,2016)。4

随着互联网经济的不断发展,一种新型的外包形式应运而生:众包,即任务发起者(requesters,包括个人或者组织)将任务通过互联网以自由、自愿的方式外包给非特定的大众网络社区的生产组织过程(Howe,2006)。因此,众包在本质上是利用数字网络的连接性将“大众”和“外包”结合起来。任务发起者充分利用大众(往往是网络志愿者)的兴趣爱好和闲暇时间,借助互联网无远弗届的力量,以灵活用工的方式让他们完成相应的任务,且不提供或者提供微薄的补贴作为报酬(Hammon & Hippner,2012)。如胡绮珍(2009)基于对台湾地区字幕组成员的参与式观察和半结构化访谈发现,字幕组成员往往基于自己的兴趣和对影视作品的喜爱,免费为国外影视作品制作中文字幕,这些任务一般是通过互联网发布和分包的。又如笔者在对财新传媒“世界说”里约奥运会报道的研究中发现,依托于新媒体技术,原本应由专业新闻工作者完成的新闻报道任务通过互联网众包给在当地招募的海外新闻专员,后者自愿将自己的语言技能、兴趣热情投入到新闻生产的劳动中,这种生产方式使兴趣爱好和劳动相互渗透,为媒介机构创造核心价值(姚建华、刘畅,2017)。

2005年后,众包平台如雨后春笋般涌现。彼时,越来越多的任务发起者通过互联网将具有特定时限的“有偿”任务(超越了仅仅基于兴趣爱好的“无酬”任务)发布和分包给全球网络上数以万计的劳动者,旨在以最少的劳动力成本实现自身利润和效益的最大化。比较有代表性的众包平台有德国的Clickworker、美国的MTurk和Upwork。5 众包平台的任务既涉及非常基础性的操作,如只要通过点击鼠标就能完成并获得报酬的“微任务”(micro-work),又包括极富专业性的工作,如编码、软件设计、数字内容的开发与处理等(如图形设计、复制与编辑、翻译或者为网页制作文本)。如在MTurk,任务发起者发布和分包各种“微任务”,如图像排序、转换非结构化数据、信息分类等,并通过平台获得一个开放的、全球在线劳动力市场。此外,从众包平台衍生出来的线下工作也辐射着相关职业内数量众多、范围广泛的劳动者,因此它的作用愈发不容小觑。

02 众包平台的运作机制

众包平台的运作机制是指:用一定的结构方式,把众包平台的运作主体和工作流程组织和联系起来,使它们协调运行进而达到最优效果的组织方式。效果的最优化是调节和约束平台运作主体及其众包活动的基本准则和核心制度(曾维和、贺连辉,2015)。从中,我们不难发现,MTurk的运作主体包括:平台、任务发起者和任务完成者(又称“托客”,turkers)。平台的基本工作流程由任务发起者在平台发布和分包任务、托客选择要完成的任务、任务发起者审查(批准或者拒绝)任务三部分组成。

(一)MTurk的运作主体:平台、任务发起者和托客

在MTurk,任务发起者以一种简单、高效和可复制的方式招募全球线上劳动力来完成各种被发布和分包的任务,这些任务通常又被分解为同质且基本等量的“微任务”。如前所述,这些任务往往是计算机程序难以完成,但是人类擅长的,因此也被称为“人类智能任务”(human intelligence tasks,HIT,以下简称任务),它们是人工智能持续迭代升级的基础,也是交通、物流、医疗卫生、精细农牧业等诸多领域实现智能化的起点。

1.平台。平台架接任务发起者和托客,扮演着他们之间经纪人的角色。MTurk发布和分包的任务具有“微任务”的特征,它们是复杂任务最基础的组成部分,分为图像和视频处理、数据验证和清除、信息收集、数据处理四大类。在这其中,既有较为简单的任务,如图像贴标签、删除重复数据、人工翻译等,又有涉及参与者主观判断且较为复杂的任务,如图像和视频内容审核、问卷调查和实验参与、网站内容撰写等(见表1)。6 一般来说,MTurk从任务发起者支付的报酬总额中抽取20%-45%作为提成,这是众包平台日常运营费用和利润的来源(Buhrmester,Kwang & Gosling,2011)。

2.任务发起者。任务发起者大致可以分为三类。第一类任务发起者是学界的研究者,尤其是人文社会科学类学者,他们把MTurk作为获取社会调查数据的平台。与传统的问卷调查方法相比,MTurk具有被调查者更多样化、数据获取的速度更快、成本更低等特点(周立君、汪涛,2014)。第二类任务发起者是大数据初创企业,这些企业往往在有限资金投入的情况下,利用MTurk提供的大量全球廉价劳动力的智慧和技能,简化业务流程,实现企业创新,以赢得投资者的青睐。第三类任务发起者是大型互联网企业(如Google和LinkedIn),它们的目标是降低劳动力成本,有效控制企业规模,进而规避因正式员工数量骤增而带来的企业风险。同时,MTurk有利于这些企业增强其数据收集和分析能力,加快机器学习的开发速度。在MTurk,学术研究任务的占比远小于商业性质任务的占比,因此第二类和第三类任务发起者构成了平台发布和分包任务的主体。此外,高度活跃的任务发起者大约占10%,但他们发布和分包了平台约98%的任务(Schwartz,2019)。

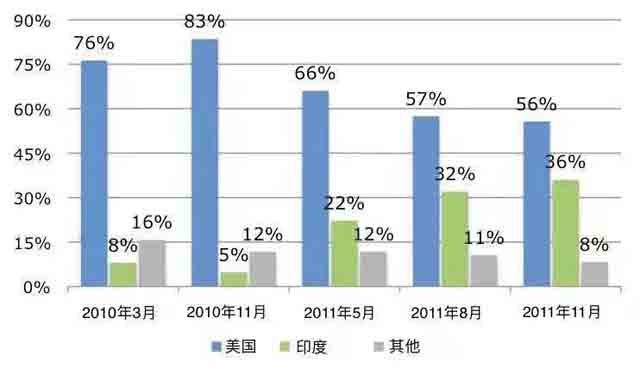

3.托客。2011年,根据亚马逊的统计数据,在MTurk上注册的托客数量超过50万,他们来自190多个国家和地区(主要来自美国和印度,见图1)(Fort,Adda & Cohen,2011)。但研究人员测算,MTurk活跃的托客人数约为5万,其中高度活跃的托客约为1万名,他们完成了平台80%的任务(Adda & Mariani,2010)。在其他人口统计学特征方面,男性托客的比例持续上升,近年来几乎与女性持平。40%的托客年龄小于30岁,平均年龄约为31.6岁。70%的托客拥有本科及以上学历(Ross et al.,2010)。

图1 来自不同国家和地区托客人数的占比

(二)MTurk的基本工作流程

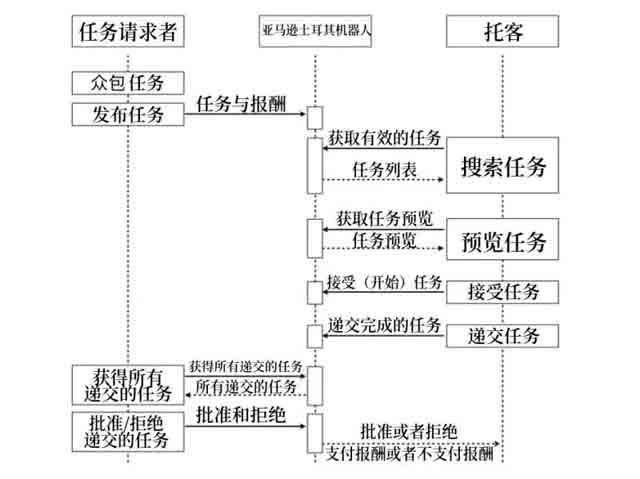

MTurk的基本工作流程由三部分组成:任务发起者在平台发布和分包任务;托客选择要完成的任务;任务发起者审查(批准或者拒绝)任务(见图2)。

图2 MTurk的基本工作流程

1.任务发起者在平台发布和分包任务。任务发起者发布与任务相关的具体信息,这些信息主要包括任务描述、任务持续时间、任务时效、任务所需资历要求、任务类型、任务报酬等。为了帮助托客更好地了解和完成任务,任务发起者通常会在任务发布和分包时提供1—2个任务成品范例供托客参考。任务发起者借助Web服务应用程序接口(Application Programming Interface,API)自动发布和分包数量不等的(少至几个,多至上千个)相似的任务,并将其结果通过算法直接集成到任务发起者的工作流程和计算机系统之中(Irani,2015)。

2.托客选择要完成的任务。托客完成的任务一般都具有重复性,且报酬普遍较低——25%的任务报酬低至0.01美元,70%的任务报酬低于0.05美元,只有不到10%的任务报酬超过0.10美元(表2罗列了不同任务的可获得数量和相应报酬)(Irani & Silberman,2013)。有些任务(如人工翻译)单位时间内的劳动报酬(即工资效率水平)不及同类线下工作报酬的十分之一(Callison-Burch & Dredze,2010)。根据乔尔·罗斯 (Joel Ross)等学者的统计,托客的时薪约为8美元,这既不能体现托客在搜索任务、做出选择、培养技能、拓展知识、管理任务等众多方面花费的时间成本,又远远低于美国在职人员的平均时薪标准。即使在这样的薪酬水平下,仍有20%和50%的托客分别将来自MTurk的收入作为自己的第一和第二大经济来源(Ross et al.,2010)。大卫·马丁(David Martin)等学者的经验研究发现,在美国大多数托客来自社会底层,他们难以进入传统劳动力市场,因此MTurk的收入成为这些“数字下层阶级”(digital underclass)日常生活的重要经济来源(Martin,Hanrahan & O’Neill,2014)。

3.任务发起者审核(批准或者拒绝)任务。即使托客在规定的时间内按照要求完成某项工作,也不一定能够保证获得相应的报酬,因为任务发起者对是否发放报酬具有最终的决定权,双方签署的“参与协议”(The Participation Agreement)对此予以明确的说明。也就是说,任务发起者对于托客的劳动数量和成果具有控制权,这种控制权一定程度上扭曲了劳动者的劳动付出与所获得报酬之间的关系。除此之外,虽然“参与协议”规定,当任务发起者拒绝托客的任务时,需要提供相应的理由,但在实际操作中,他们的理由往往是随意填写的,如“1”、“X”或者“.”(Bergvall-Kåreborn & Howcroft,2014)。面对上述不合理的理由时,托客可以向MTurk提出申诉,但大部分任务发起者并不会回应这些申诉。他们不愿意将时间花费在互通电子邮件的过程上,因为这些时间能为他们创造的价值往往远大于支付给托客的报酬。此外,“参与协议”十分明确地规定,TMurk无须承担在任务发起者和托客之间进行协调的责任,由此平台巧妙地抽身于任务发起者和托客的“劳动”关系之外,将自己和托客的关系模糊化。

03 众包平台中的劳动控制

马克思认为,资本要充分发挥劳动力的潜力,就必须拥有对劳动过程的控制权,因此控制成为了劳动过程中的基本问题(马克思,1998)。在MTurk,对托客劳动过程普遍且隐蔽的控制内嵌于其运作机制之中。这种控制以托客劳动力的商品化为前提,既来自任务发起者,又来自平台,因此具有双重属性。劳动控制是众包平台中不对等权力关系展演的必然结果,而托客和任务发起者在信息获取方面的不对称更加剧了这种权力关系的不对等性。

(一)托客劳动力的商品化

在马克思看来,劳动力的商品化意味着本质并非商品的人类劳动被纳入市场,通过交换原则进行买卖,在此,生产者的劳动力使用权普遍地成为交易的对象(马克思,2004)。这也意味着对于劳动力的使用不再根据劳动力本身,而是根据购买劳动力者的需要和欲求组织起来,旨在最大限度地攫取他们的剩余价值,加速资本的积累和增殖(马克思,1975)。这在MTurk表现得尤为明显。首先,世界各地的线上劳动力构成了MTurk的“产业后备军”,在此售卖他们的劳动力及其智慧和技能(王金秋,2017)9,劳动力的商品化突破了时间和空间的限制(崔学东、曹樱凡,2019;邱林川,2009)。10 其次,在传统劳动力市场中的终身雇佣模式下,企业依据劳动法为劳动者提供工资和各项社会福利(如养老、失业、医疗保险等),形成了劳动者的“安全网”。但在MTurk,托客需要个人承担劳动风险,这进一步降低了MTurk的劳动力成本和用工风险(王俊,2016)。最后,为了适应不断变化和多样化的任务需求,托客需要持续培养和提升自己的技能,同时承担相关时间成本和费用。这些技能主要包括:如何找到合适的任务,如何做出最佳的任务选择,如何进行多任务管理等。

更为复杂的是,在MTurk,托客劳动力的商品化与劳动力的符号化和原子化相互交织。托客一旦在MTurk注册成功,就会被分配到一个由字母和数字组成的ID,这个ID是他们在平台的符号化存在形式。劳动力的符号化不但削减了托客的主体性,他们的社会关系也因此被匿名化,而且他们和任务发起者的交流机制愈发呈现出数字化和符号化的特征。基于此,两者的关系更像是一种电子化的简单交换关系,托客的劳动变得越来越抽象和隐匿。在这种情况下,他们难以通过相同的工作而彼此联结,每个个体都被区隔开来为自己打工,原子化趋势日趋明显,并成为他们行使集体协商和行动权利的重要阻力(Engels & Sherwood,2019)。

(二)任务发起者和平台对托客的双重劳动控制

MTurk通过对“灵活、自主”工作模式的宣传,吸引了大批托客,但事实上,他们的劳动过程受到了来自任务发起者和平台的双重控制,这种普遍且隐蔽的控制不仅包括任务发起者对托客个人隐私、工作时间、任务成果和工作意愿等方面强有力的影响,而且还涉及平台对托客准入机制、质量控制、强制退出的“霸权式”管理。

1.任务发起者对托客的控制。其一,任务发起者可以获得托客的数据库,关于他们已完成任务表现的详细信息,通过他们网络的IP地址获悉其地理位置以及其他相关信息,托客的个人隐私受到了极大的威胁(Irani,2013)。其二,任务发起者对于托客递交任务的时间有着严格的规定和控制。为了按时完成任务并获得报酬,托客往往夜以继日,不断压缩休闲时间。虽然他们在选择工作时间(包括工作时长)上有着自主权,但这种看似自由的安排,实质上并不受自己意志的支配,而由任务发起者所发布和分包任务的具体要求和属性决定,强烈依赖数字资本主义的技术结构和规则设计(吴鼎铭,2018),因此托客的工作自主权既是一种调动托客积极性的有效手段,又具有劳动控制的强烈意涵。其三,任务发起者对发布和分包的任务具有完全的定价权,托客缺乏议价的空间。11 此外,如前所述,任务发起者对是否发放托客报酬具有最终的决定权,因此他们可以廉价甚至无偿占有托客的劳动成果。其四,托客的报酬取决于完成任务的数量和质量,即MTurk实行严格的“计件工资制”,这培养了托客“多劳多得”的劳动意识和鼓励他们追逐实现自己的“财富梦想”,同时也是促使他们自愿参与内嵌于平台生产制度的“赶工游戏”,不断制造和强化“劳动同意”的重要制度设计(姚建华、徐偲骕,2019)。

2.平台对托客的控制。其一,从理论上来说,只要托客能够掌握简单的互联网和英语技能就可以在世界上的任何地方接受MTurk的众包任务,但在实践中,截止2015年,75%的托客来自美国(Ipeirotis,2015)。这主要是因为从2011年开始,MTurk采取了“仅限邀请”的注册机制,换言之,众包平台在邀请个人加入之前会对其注册信息进行详细的审查。12 其二,MTurk引进了质量控制系统,将托客分为“普通托客”和“托客大师”,后者是托客中的“精英”(2012年数量约为2万名),他们在亚马逊统计监控下的表现远远优于其设定的标准,具有较高的历史任务合格率(通常在90%以上)(Ipeirotis,2012)。任务一般会被优先分配给“托客大师”,而非“普通托客”。即使在“普通托客”群体内部,他们也会因为不同的历史任务合格率而得到不同的任务列表,这些列表是经过MTurk的算法自动过滤和筛选的,这无疑加剧了托客内部的竞争关系。其三,一旦发现有托客违反了“参与协议”,平台有权在任何时候强制注销他们的账号,并没收其账号中尚未提取的收入。安东尼奥·阿洛伊西(Antonio Aloisi,2016)将这种行为的实质界定为平台在行使雇主的“解雇权”。

由此,我们不难发现:当托客的主要经济来源为MTurk的收入时,他们高度依赖平台,且受到来自任务发起者和平台的劳动控制,这导致他们工作自主性不断降低(Mosco & McKercher,2008),遑论对平台的治理权。这里需要特别强调的是,对托客劳动过程的控制和对他们劳动过程的监督是同构的,即来自任务发起者和平台的双重控制使它们得以对托客的劳动过程实施福柯式的“全景敞视监控”(福柯,2003)。而且在这个过程中,平台通过赋予任务发起者最终决定是否发放托客报酬的权力,将托客与平台的矛盾(这种矛盾因平台对托客的控制和监视而产生,如“普通托客”时常抱怨自己只能在MTurk选择到报酬很低的任务,有时候为了和其他托客争抢报酬相对较高的任务,他们必须时刻关注新任务发布和分包的消息)悄无声息地转嫁到了托客与任务发起者之间(如任务的报酬过低,不能真实地反映托客的实际劳动价值)。

(三)信息获取的不对称和不对等权力关系的加剧

在MTurk,托客生产过程受到的普遍且隐蔽的控制与众包平台中不对等的权力关系紧密勾连,而托客和任务发起者在信息获取方面的不对称更加剧了这种不对等性。具体来说,在托客的日常实践中,他们需要广泛收集必要的信息来做出更为合适的判断,而这些必要的信息(主要与任务发起者相关的信息)一般无法在MTurk获得,更不用谈对这些信息进行过滤和筛选了。信息的不对称使得新托客更倾向于接受声誉良好的任务发起者低报酬、简单的任务来增加他们的任务完成数量,而不愿意选择来自不熟悉的(通常声誉度较低)任务发起者相对较高报酬的任务,因为他们不愿意(大多数情况下,也没有能力)承担任务提交后得不到任何报酬的风险。13

在此背景下,托客倾向于选择长期“打交道”的任务发起者也就不足为奇了。他们不但熟悉这些任务发起者的任务要求,而且了解他们提供的工作量以及发布和分包任务的规律。但是随着这些任务发起者规模的壮大、流程的简化以及降低成本的压力,托客面临着与日俱增的工作压力和不稳定的工作环境。即便如此,出于“搜索成本”和“转换成本”的考量,他们往往会放弃选择提供更好报酬的任务发起者。由此,托客的任务发起者越来越固化,且托客对他们日益严重的依赖使两者之间的权力关系变得愈加不对等。

总之,不同于阿尔文·罗斯(Alvin Roth,2015)的论断,即众包平台通过劳动需求供给双方“点对点”的即时匹配和扁平化的权力结构,实现了对市场资源的有效配置,本文通过对MTurk的研究和分析发现,任务发起者和平台居于支配地位,拥有绝对主导权,托客居于从属地位,在相对固定的时间里以任务发起者和平台共同规定的方式从事特定的工作,并遵守相应的规章制度和工作规范。也就是说,在MTurk,劳动需求供给双方存在着不对等的权力关系和等级化的权力结构,这与工业社会中传统雇佣关系的根本特性并无二致。14虽然依托数字基础设施和网络系统的平台经济创造了新的劳动领域、生产方式和劳工组织形态,平台劳动者获得了一定程度的工作自由,但在这种兼具强制性和剥削性的用工关系中,平台劳动者依然难以逃脱平台资本的控制,并常常需要以损失劳动权益的代价来换取上述工作自由(徐林枫、张恒宇,2019)。因此,在数字资本的生产和剥削模式下,平台劳动实际从属资本也就变得不足为奇了,平台劳动者愈发呈现出不稳定的特征。

04 网络社区:托客对众包平台中劳动控制的回应

理查德·爱德华兹(Richard Edwards,1979)指出:劳动者并不只是控制的被动承受者,而是具有能动性和自为意识的主体,他们往往对控制做出积极的回应。在MTurk,这种回应表现为组建网络社区,它作为托客生态圈的重要组成部分,包括网络论坛和职业共同体两种基本形式,在缓解托客自我驱使的紧张压力、拉近托客彼此距离、增进感情、加强内部团结等诸多方面发挥着积极的作用,为托客提供了有效的支持网络。

(一)网络论坛

大量托客聚集在MTurker Forum、MTurk Grind、MTurk Crowd、Turker Nation等由托客自主发起和运营的网络论坛上。在此,经验丰富的前辈会与新加入MTurk的托客分享最快速的赚钱方法,而且托客内部会分享与任务发起者或者任务(及其流程)相关的特定信息,展开多元和开放的讨论,如新托客如何快速入门(包括如何设置硬件设备和浏览器),如何与他人建立非正式的关系和信任等。有些激进的托客会在网络论坛为《托客权利法案》的制定和出台而“摇旗呐喊”。以MTurker Forum为例,它是一个为托客提供各类与MTurk相关信息的网络论坛。托客可以在此张贴他们的任务目标、讨论特定的任务发起者;任务发起者可以在此为他们发布和分包的任务做广告。论坛还提供MTurk 插件下载服务,有了这些由第三方开发的插件,托客可以快速而有效地进行任务搜索、第一时间得到新任务发布和分包的消息、获得托客对任务发起者评价的信息,以便对他们之前与其他托客之间存在的问题有一个全面且清晰的了解。有些插件还会及时告知托客哪些任务已被领取(或者已经过期),并将这些任务自动从托客所能看到的任务列表中删除(Schmidt,2015)。不可否认,这些插件有益于从技术上消除托客和任务发起者之间的信息不对称,进而在他们之间找到新的权力平衡点。目前托客使用比较频繁的一款插件是2009年由一批美国计算机科学活动家共同开发的Turkopticon。15托客通过这一款插件简洁、明确地描述和评价任务发起者的众包行为,并与广大托客分享这些信息,尤其是与任务发起者支付行为相关的信息,如他们的支付速度、报酬标准、评估公平性、违反双方签署的“参与协议”的行为等。截止2016年1月,5.6万名用户在Turkopticon上注册,对4.2万名任务发起者进行了近30万次的评价,这成功了引起了许多任务发起者对于众包平台运作过程中存在的现实问题的关注,因为在Turkopticon上存在过多的负面评价会导致他们面临不断失去高质量托客(尤其是“托客大师”)的困境(Boes et al.,2017)。此外,网络论坛提供聊天室服务,供托客实时交流,分享彼此的工作经历,不断相互鼓励,这为他们摆脱焦虑和沮丧的情绪提供了有效的支持,且有益于托客之间的联结,打破他们原子化存在的工作状态。

(二)职业共同体

2014 年,美国斯坦福大学迈克尔·伯恩斯坦(Michael Bernstein)教授、美国加州大学伯克利分校尼洛法·萨利希(Niloufar Salehi)教授、美国加州大学圣地亚哥分校丽莉·埃拉尼(Lilly Irani)教授、Turker Nation论坛社区经理克莉丝提·米兰德(Kristy Milland)共同发起并成立了“我们是发电机”(We Are Dynamo)这一众包行业内的职业共同体。在他们看来,将托客个体组织起来绝非易事,但托客对市场的干预能力取决于他们内部的团结程度,尤其是他们与任务发起者(或者平台)集体协商的能力和有效性,而“我们是发电机”正是托客团结的孕育器,并致力于通过集体协商的方式帮助他们提高任务报酬,增加MTurk沟通渠道的开放性(Katz,2017)。作为一个由托客组成的非正式组织,“我们是发电机”强调任务发起者在众包任务时,必须满足每小时10美元的最低报酬标准。同时,它鼓励托客在相关论坛上讨论任务话题,表达他们的困惑,并对任务发布、分包和审查机制提出修改建议。如果有大量托客对某项任务存有不满时,“我们是发电机”会坚持让MTurk移除该项任务,因此它有益于托客对任务发起者进行集体施压,避免不恰当行为的发生。

除此之外,“我们是发电机”还积极尝试建立和完善托客的声誉系统。马修·玛吉(Matthew Marge)等学者指出:因为缺乏完善的托客声誉系统,任务发起者很难对托客进行过滤和筛选,导致“垃圾托客”(如作弊者,他们通过机器人而不是本人完成任务)从“普通托客”手中抢夺了一定数量的众包任务(Marge,Banerjee & Rudnicky,2010)。这与2001年诺贝尔经济学奖获得者乔治·阿克洛夫(George Akerlof)讨论的“柠檬市场”十分相似:信息的不对称导致“劣币驱逐良币”的情况时有发生。因此,“我们是发电机”长期致力于托客声誉系统的建立和完善,降低“垃圾托客”出现的可能性,进而避免任务发起者对托客劳动价值的认知出现偏差。同时,为了帮助托客提高自己的信誉度,“我们是发电机”鼓励托客相互给出建设性的意见、经常讨论工作规范来更好地完成任务。更重要的是,在这个过程中,托客获得的同侪支持和建立的情感网络成为了他们日常工作和生活中必不可少的部分。

概言之,托客对MTurk中劳动控制的回应具有复杂性:一方面,网络社区在一定程度上重构了众包平台中不对等的权力关系,展现了托客的能动力量,为他们提供了有效的支持网络(尤其是在为托客提供有关任务发起者相关信息方面),因此网络社区的组建具有反控制的意涵。另一方面,上述反控制实践的根本目的在于帮助托客更好地完成平台的众包任务,提高任务报酬的同时,排解他们焦虑、沮丧等负面情绪,拉近彼此的距离。换言之,托客对劳动控制的回应是以个人利益而非群体利益为先,他们具有反控制意涵的实践并不诉诸于集体协商或者社会运动的方式来对抗资本。进一步来说,托客对MTurk中劳动控制的回应并不以激烈的劳资对抗为根本目的,而是指向资本主义的再生产(布洛维,2008)。所以,这样的回应受到强大的结构性制约,无法形成卡尔·波兰尼(Karl Polanyi,2007)指称的真正意义上的“反向保护运动”,难以和任务发起者和平台所建构的强有力的劳动控制相抗衡。

05 总结与展望

阿尔文·托夫勒(Alvin Toffler,1980)基于对技术乌托邦的想象,对未来的人类社会这样描述道:家家户户成为了田园般的“电子小屋”,科技的发展使远程工作成为可能,人们摆脱了上下班的烦恼,在工作中享有更大的自主权和灵活度,不断提升工作满意度和工作效率,获得更为丰厚报酬的同时,也降低了企业的管理成本且提高了企业的利润。然而,本文通过对MTurk运作机制和内嵌其中的劳动控制的探析发现:技术的发展并不必然带来美好的生活。就托客的劳动过程来说,他们的任务高度重复且报酬普遍较低,在“计件工资制”的持续作用下,他们不得不选择延长工作时间,因此他们的劳动不仅呈现出体力化的特征,而且消泯了生产与闲暇的界限。此外,来自任务发起者和平台的双重控制深深影响着托客的个人隐私、工作时间、任务成果、工作意愿等不同方面,并且对托客的准入机制、质量控制和强制退出形成了“霸权式”的管理。因此,当越来越多的托客进行数字劳动时,他们愈发受制于资本的逻辑,与此同时,数字技术越是赋权和连通于个体,就越是异化于个体(张铮、吴福仲,2019)。

在此,我们需要思考:当数字技术和下一代互联网的发展使越来越多的行业,如数据输入、音频转换、技术支持和软件开发日渐依赖众包平台时,应该如何对它进行管理和监督,如何为在线劳动力创建基础性的保障机制?笔者认为,结合当下众包平台的全球治理经验,建构多元化主体共同参与的管理、监督和保障机制将成为众包平台的未来发展方向和目标。这里涉及到一系列相关的具体问题。首先,在管理方面,如何实现托客的可持续发展,创建新型劳动力平台?如何建构涵盖平台、任务发起者、托客及其职业共同体、政府相关部门等多元主体共同参与的管理机制?其次,在监督方面,众包平台在其具体实践中规避企业责任义务的情况屡有发生,政府和职业共同体作为第三方对此是否享有监督权?它们对众包行业和市场是否有权进行监督?如何界定平台和托客的关系?两者劳动关系的确立以及由谁来确立和如何确立都将直接改变平台的劳动状况和重塑平台劳动的价值体系。最后,在保障方面,托客如何才能享受到社会保障体系、集体劳动协议和劳动法律法规中规定的基本社会福利,以抵御市场的风险(Staab & Nachtwey,2016)?托客的上述权利如何在法律和政策层面得到支持和保障?如何通过有效的渠道让托客在更大的范围内发出声音,表达自身的利益诉求?这些问题兼具重要性和紧迫性,它们与探索智能时代劳动力市场的新变化及其对全球政治、经济的影响等更为宏大的时代议题紧密扣连在一起(Felstiner,2011)。

最后,本文提出一个有趣且关键的问题,供后续研究者进一步思考:如前文所述,在MTurk,任务发起者和托客并不存在马克思预言的激烈的劳资对抗,现实反而是:托客通过组建网络社区,改变平台信息获取不对称的现状,排解他们工作中的消极情绪,进而快速选择并高效完成适合自己的任务,并将报酬最大化——这一现实逻辑吸引着无数托客前仆后继,成为平台中数以万计的、廉价的、基于动态不稳定需求的数字劳工中的一员,为数字资本的快速积累和增殖贡献自己的剩余价值。换言之,在平台经济中,托客对众包平台及其规则的主观认识和体验变得十分复杂,他们如何在完成任务的过程中,形成对众包平台的认同(主动认可),并逐渐接受平台建构的规则和控制(被动接受),自我强化,形成劳动共识,这一过程并不是加布里埃尔·保拉奇(Gabriele Paolacci)等学者从获得愉悦感和收入报酬等面向可以进行简单理解和分析的,也远非直接借用布洛维“制造同意”的概念所能充分阐释和演绎的(Paolacci,Chandler & Ipeirotis,2010)。解答这个问题不仅将助力我们更好地把握平台经济未来发展的方向,更将有益于我们洞察和审视资本、技术和劳动三者的互动关系,及其对劳动者个体生命经验和群体利益诉求的深远影响。

注释:

1 本文首先需要厘清的一个核心问题为:如何确定平台和劳动者之间的关系?两者是否存在雇佣关系?国内外研究者、政府官员和相关行业从业者对此问题看法不一。美国俄亥俄州第49任州财长罗伯特·科尔斯普拉格(Robert Sprague)认为,平台和劳动者之间不存在雇佣关系,只是合作关系。平台经济催生的灵活用工制度替代了传统劳动力市场的雇佣模式。前者具有临时性,后者以长期、稳定为其一般特征。在这种新型的用工制度下,劳动者在是否工作、工作时间、工作形式的选择上,均有较大的自主性,平台往往只负责应用软件的开发运营、服务信息的整合推送,并不直接经营实体业务,因此不需要承担劳动关系中规定的雇主义务。但是美国哈佛大学劳动法教授本杰明·萨赫斯(Benjamin Sachs)、英国牛津大学法学教授杰里米亚斯·普拉斯(Jeremias Prassl)和中国人民大学劳动关系研究所所长常凯教授认为,在平台经济中,平台对劳动者劳动过程的每一个环节进行组织、控制和监督,并占有其剩余劳动,因此平台和劳动者实属雇佣关系,雇佣关系依然是互联网经济的基本用工形式。换言之,在平台经济所带来的信息革命中,剩余劳动时间的创造者真正从传统产业的雇佣工人扩展到文化产业、服务业中的雇佣劳动者,这是资本主义制度下后福特主义弹性积累体制的必然要求。以平台经济中的Uber公司为例,Uber公司掌控着司机从雇佣到离职的全过程;决定车费标准和司机的薪酬;为司机安排工作任务;接受司机的劳动成果,并从中提取一定比例的佣金;为司机提供劳动工具(应用软件)等。在此,Uber公司控制着所有司机的行动,司机是典型的劳动者,Uber公司和司机的雇佣关系十分明确。从全球实践的维度出发,在美国,2015年6月,加利福尼亚州劳动委员会裁定Uber公司和司机是雇佣关系,司机应该享受失业待遇,且能够成立工会,并通过工会进行集体谈判,争取更多的利益。在英国,伦敦劳工法庭在2016年10月的一场劳动争议案中,确认Uber司机的身份为Uber公司所雇佣的劳动者,而非个体从业者。2019年4月,欧洲议会(The European Commission)正式通过法案,将网约车司机、外卖配送员等职业与实习生、学徒一起纳入劳动法的保障范围,规定了他们的最低工资和最高工时数,平台以“独立承包商”(independent contractor)等为由的风险规避不再奏效。笔者更倾向于第二种观点,即平台和劳动者存在雇佣关系。袁文全和徐新鹏进一步揭示了平台和劳动者雇佣关系所具有的隐蔽性,他们阐述道:“企业+平台+个人”这种更富灵活性和轻便化的新型灵活用工关系具有以民事关系掩盖雇佣关系、以非标准劳动关系掩盖标准劳动关系的隐蔽性。这种具有隐蔽性的雇佣关系,以降低用工成本和用工风险为根本出发点,置劳动者的工作和社保福利等于不稳定的状态之中。这也是本文讨论众包平台MTurk与托客关系的基本立场和出发点。相关文献,参见常凯. 雇佣还是合作,共享经济依赖何种用工关系[J]. 人力资源, 2016(11), 第38-39页;陆胤, 李盛楠. 分享经济模式对传统劳动关系的挑战——美国Uber案和解的一些借鉴[J]. 中国劳动, 2016(16), 第45-51页;潘天君, 欧阳忠明. 人工智能时代的工作与职业培训:发展趋势与应对思考[J]. 远程教育杂志, 2018(1), 第18-26页;袁文全, 徐新鹏. 共享经济视阈下隐蔽雇佣关系的法律规则[J]. 政法论坛, 2018(1), 第119-130页。

2 “外包”(Outsourcing)又称“外部资源利用”。这个概念最早是由美国管理学家普哈拉(C. K. Prahalad)教授和加里·哈梅尔(Gary Hamel)教授于1990年发表在《哈佛商业评论》(Harvard Business Review)上的《企业的核心竞争力》(The Core Competence of the Corporation)一文中提出的,意指企业将生产链条中一些非核心环节发包给第三方企业来完成的生产经营方式。这种方式有利于降低企业的营运成本、提升产品品质、集中人力资源、提高顾客满意度,进而增强企业的核心竞争能力。Prahalad, C. K., and Hamel, G. “The Core Competence of the Corporation.” Harvard Business Review, May-June (1990): 79-93.

3 这里之所以使用2001年至2005年的数据,主要是因为2005年以后,随着信息与传播技术(information and communication technologies,ICTs)的快速发展和普及,基于呼叫中心的客户服务逐渐被基于互联网的客户服务所取代。数据来源,参见

Holman, D., Batt, R., and Holtgrewe, U. The Global Call Center Report: International Perspectives on Management and Employment. Ithaca, NY: Authors, 2007中的相关内容。

4 “产业后备军”(reserve army of labour)这一概念首先是由马克思在《资本论》第一卷的第二十三章《资本主义积累的一般规律》中提出的。在马克思看来,“过剩的工人人口”是资本主义生产方式存在的一个条件,这些过剩的工人人口形成了一支“产业后备军”,他们是资本主义积累的重要基础,具有流动性、潜在性、停滞性和赤贫性四个基本特征。参见[德]卡尔·马克思, 中共中央马克思恩格斯列宁斯大林著作编译局编译. 资本论(第一卷)[M]. 北京:人民出版社, 1975年, 第693页。

5 全球“产业后备军”数量的不断增长且越来越不受空间限制,这为劳动力市场价格的下降打开了阀门。在哈里·布雷弗曼(Harry Braverman)、约翰·福斯特(John Foster)等学者看来,将马克思“产业后备军”理论运用到全世界范围内,灵活用工实践的普遍化是国际垄断资本主义在全球进行劳工套利,通过剥削发展中国家或地区的劳工而获取巨额利润的必然结果。资本主义生产方式的全球扩张以及由此带来的庞大的全球“产业后备军”使得全世界劳动者(既包括发展中国家或地区的劳动者,又包括发达国家或地区的劳动者)都处于不利的地位。参见[美]哈里·布雷弗曼, 方生、朱基俊、吴忆萱、陈卫和、张其骈译. 劳动与垄断资本:二十世纪中劳动的退化[M]. 北京:商务印书馆, 1978年;Jonna, J., and Foster, J. “Marx’s Theory of Working-Class Precariousness: It’s Relevance Today.” Monthly Review 67.11 (2016): 21-44.

6 Upwork是美国最大的自由职业者平台,由Odesk和Elance兼并而来。

7 表格内容来自笔者对相关文献中MTurk任务分类论述的归纳和整理,并参阅了MTurk官方网站(https://www.mturk.com)上的相关信息。

8 表格内容来自笔者登陆MTurk官方网站后对相关信息的整理,并参阅了Silberman, M. S., and Irani, L. “Operating an Employer Reputation System: Lessons from Turkopticon, 2008-2015.” Comparative Labour Law and Policy Journal 37.3 (2016): 505-542的相关内容。

9 在MTurk,托客既来自处于全球价值链体系核心、劳动力成本较高的发达国家或地区(如美国),又来自处于体系边陲或半边陲、劳动动力成本较低的发展中国家或地区(如印度)。参见王金秋.资本积累体制、劳动力商品化与灵活雇佣[J]. 当代经济研究, 2017(1), 第41-48页。

10 世界各地的线上劳动力构成MTurk“产业后备军”的现实再次印证了崔学东、邱林川等学者的论述:企业将体力劳动和脑力劳动通过标准化和机械化过程(即“再泰罗化”过程)以众包这一新型生产组织方式在全球范围内招募最为廉价的劳动力,进而加速数字资本的积累和增殖。因此,随着众包平台的兴起,社会化的生产存在于工厂、电讯服务部门和小商铺外,占领书房和任何可以手机上网的地方,侵占劳动者的闲暇时间,在全球范围内储备着一支弹性的、不稳定的“产业后备军”。相关文献,参见崔学东, 曹樱凡.“共享经济”还是“零工经济”?——后工业与金融资本主义下的积累与雇佣劳动关系[J]. 政治经济学评论, 2019(1), 第22-36页;邱林川. 新型网络社会的劳工问题[J]. 开放时代, 2009(12), 第128-139页。

11 托客不享有对任务报酬的议价权,因此如果对任务报酬不满意,他们只能退出MTurk,或者投入更多成本寻找其他报酬相对较高的工作。

12 与此形成对比的是,2010年,高度活跃的托客来自60多个国家或地区。

13 在MTurk,托客完成任务后不仅可以获得相应的报酬,而且还可以提升自己的历史任务合格率和信誉度。任务发起者视历史任务合格率在90%以上的托客为“托客大师”,他们更容易获得报酬相对较高的任务。信誉度是任务发起者在托客完成任务后对其做出的评分,信誉度越高的托客将获得更多的任务;信誉度较低的托客往往会被任务发起者屏蔽。不管是托客的历史任务合格率还是信誉度,它们都是算法对托客劳动过程和结果控制的具体表现。

14 笔者认为,在平台经济中,劳动控制和对人类劳动的剥削并没有消失,但是平台经济中劳动控制和对劳动剥削的方式并不与工业社会的完全相同,而是一种新的模式。

15 有趣的是,Turkopticon名字的灵感来自前文提及的“全景敞视监控”(panopticon)这一概念。它既暗喻了任务发起者和平台对托客劳动过程的双重控制,又表达和传递了Turkopticon插件开发和设计者们的根本理念和目标:Turkopticon旨在对MTurk上的任务发起者进行“全景敞视监控”,始终敦促他们对托客负责。

参考文献

[1] Gereffi, G. “The Organization of Buyer-Driven Global Commodity Chains.” Commodity Chains and Global Capitalism. Eds. Gary Gereffi, Miguel Korzeniewics, Westport, CO: Greenwood Press, 1994: 95-122.

[2] Ferus-Comelo, A. “Free Birds: The New Precariat in India’s Mobile Phone Manufacturing.” The Routledge Companion to Labor and Media. Ed. Richard Maxwell, New York and London: Routledge, 2015: 119-129.

[3] Hamlin, K. “China Overtakes Japan as World’s Second-Biggest Economy.” BBC News, August 16, 2010.

[4] Huws, U. The Making of a Cybertariat: Virtual Work in a Real World. New York: Monthly Review Press, 2003.

[5] Lent, J. “The Global Cartooning Labour Force: Its Problems and Coping Mechanisms.” Work, Organization, Labour and Globalization 4.2 (2010): 160-172.

[6] Ross, A. Nice Work If You Can Get It: Life and Labor in Precarious Times. New York: New York University Press, 2009.

[7] Howe, J. “The Rise of Crowdsourcing.” Wired 14.6 (2006): 1-5.

[8] Hammon, L., and Hippner, H. “Crowdsourcing.” Business and Information Systems Engineering 4.3 (2012): 163-166.

[9] 胡绮珍. 中国字幕组与新自由主义的工作伦理[J]. 新闻学研究(中国台湾), 2009(秋季号), 第177-214页.

[10] 姚建华, 刘畅. 新媒体语境下众包新闻生产中的弹性雇佣关系研究[J]. 新闻爱好者, 2017(11), 第24-28页.

[11] 曾维和, 贺连辉. 社会治理体制创新:主体结构及其运行机制[J]. 理论探索, 2015(5), 第82-87页.

[12] Buhrmester, M., Kwang, T., and Gosling, S. D. “Amazon’s Mechanical Turk: A New Source of Inexpensive, Yet High-Quality, Data.” Perspectives on Psychological Science 6.1 (2011): 3-5.

[13] 周立君, 汪涛. 亚马逊土耳其机器人:科学研究的众包网络平台研究综述[J]. 科技进步与对策, 2014(8), 第156-160页.

[14] Schwartz, O. “Untold History of AI: How Amazon’s Mechanical Turkers Got Squeezed Inside the Machine.” IEEE Spectrum, April 22, 2019.

[15] Fort, K., Adda, G., and Cohen, K. B. “Amazon Mechanical Turk: Gold Mine or Coal Mine.” Computational Linguistics 37.2 (2011): 413-420.

[16] Adda, G., and Mariani, J. “Language Resources and Amazon Mechanical Turk: Legal, Ethical and Other Issues.” Legal Issues for Sharing Language Resources Workshop, 2010.

[17] Ross, J., Irani, L., Silberman, M. S., Zaldivar, A., and Tomlinson, B. “Who Are the Crowdworkers? Shifting Demographics in Mechanical Turk.” Proceedings of the 28th of the International Conference Extended Abstracts on Human Factors in Computing System, 2010.

[18] Irani, L. “Difference and Dependence among Digital Workers: The Case of Amazon Mechanical Turk.” South Atlantic Quarterly 114.1 (2015): 225-234.

[19] Irani, L., and Silberman, M. S. “Turkopticon: Interrupting Work Invisibility in Amazon Mechanical Turk.” Proceedings of the SIGCHI Conference on Human Factors in Computing Systems, 2013.

[20] Callison-Burch, C., and Dredze, M. “Creating Speech and Language Data with Amazon’s Mechanical Turk.” Proceedings of the NAACL HLT 2010 Workshop on Creating Speech and Language Data with Amazon’s Mechanical Turk, 2010.

[21] Martin, D., Hanrahan, B., and O’Neill, Jacki. “Being A Turk.” CSCW’14, February 15-19, 2014.

[22] Bergvall-Kåreborn, B., and Howcroft, D. “Amazon Mechanical Turk and the Commodification of Labour.” New Technology, Work and Employment 29.3 (2014): 213-223.

[23] [德]卡尔·马克思, 中共中央马克思恩格斯列宁斯大林著作编译局编译. 马克思资本论节选本[M]. 北京:人民出版社, 1998年.

[24] [德]卡尔·马克思, 中共中央马克思恩格斯列宁斯大林著作编译局编译. 资本论(第一卷)[M]. 北京:人民出版社, 2004年.

[25] 王俊. 互联网资本主义下劳动力商品化的发展趋势与就业效应[J]. 政治经济学评论, 2016(4), 第188-205页.

[26] Engels, S., and Sherwood, M. “What If We All Worked Gigs in the Cloud? The Economic Relevance of Digital Labour Platforms.” European Commission, Discussion Paper 099, 2019.

[27] Irani, L. “The Cultural Work of Microwork.” New Media and Society 17.5 (2013): 720-739.

[28] 吴鼎铭. 作为劳动的传播:网络视频众包生产与传播的实证研究——以“PPS爱频道”为例[J]. 现代传播, 2018(3), 第56-62页.

[29] 姚建华, 徐偲骕. 全球数字劳工研究与中国语境:批判性的述评[J]. 湖南师范大学社会科学学报, 2019(5), 第141-149页.

[30] Ipeirotis, P. “Demographics of Mechanical Turk: Now Live!” Computer Scientist in a Business School, April 6, 2015.

[31] Ipeirotis, P. “Mechanical Turk Changing the Defaults: The Game Has Changed.” Computer Scientist in a Business School, December 5, 2012.

[32] Aloisi, A. “Commoditized Workers, Case Study Research on Labour Law Issues Arising from a Set of ‘On-Demand/Gig Economy’ Platform.” Comparative Labour Law and Policy Journal 37.3 (2016): 653-690.

[33] Mosco, V., and McKercher, C. The Laboring of Communication: Will Knowledge Workers of the World Unite? Lanham, MD: Lexington Books, 2008.

[34] [法]米歇尔·福柯, 刘北成、杨远婴译. 规训与惩罚:监狱的诞生[M]. 北京:生活·读书·新知三联书店, 2003年.

[35] [美]阿尔文·罗斯, 傅帅雄译. 共享经济——市场设计及其应用[M]. 北京:机械工业出版社, 2015年.

[36] 徐林枫, 张恒宇. “人气游戏”:网络主播行业的薪资制度与劳动控制[J]. 社会, 2019(4), 第61-83页.

[37] Edwards, R. Contested Terrain: The Transformation of the Workplace in the Twentieth Century. New York: Basic Books, 1979.

[38] Schmidt, G. “Fifty Days an MTurk Worker: The Social and Motivational Context for Amazon Mechanical Turk Workers.” Industrial and Organizational Psychology 8.2 (2015): 165-237.

[39] Boes, A., Kämpf, T., Lühr, T., and Ziegler, A. “Cloud & Crowd: New Challenges for Labour in the Digital Society.” TripleC 15.1 (2017): 132-147.

[40] Katz, M. “Amazon’s Turker Crowd Has Had Enough.” Wired, August 23, 2017.

[41] Marge, M., Banerjee, S., and Rudnicky, A. I. “Using the Amazon Mechanical Turk for Transcription of Spoken Language.” International Conference on Acoustics Speech and Signal Processing, 2010.

[42] [美]迈克尔·布洛维, 李荣荣译. 制造同意——垄断资本主义劳动过程的变迁[M]. 北京:商务印书馆, 2008年.

[43] [英]卡尔·波兰尼, 冯刚、刘阳译. 大转型:我们时代的政治与经济起源[M]. 杭州:浙江人民出版社, 2007年.

[44] Toffler, A. Future Shock: The Third Wave. New York: Bantam Books, 1980.

[45] 张铮, 吴福仲. 数字文化生产者的劳动境遇考察——以网络文学签约写手为例[J]. 同济大学学报(社会科学版), 2019(3), 第35-44页.

[46] Staab, P., and Nachtwey, O. “Market and Labour Control in Digital Capitalism.” TripleC 14.2 (2016): 457-474.

[47] Felstiner, A. “Working the Crowd: Employment and Labour Law in the Crowdsourcing Industry.” Berkeley Journal of Employment and Labour Law 32 (2011): 143-203.

[48] Paolacci, G., Chandler, J., and Ipeirotis G. “Running Experiments on Amazon Mechanical Turk.” Judgment and Decision Making 5.5 (2010): 411-419.

本文原载于《新闻大学》2020年第7期

「 支持乌有之乡!」

您的打赏将用于网站日常运行与维护。

帮助我们办好网站,宣传红色文化!

欢迎扫描下方二维码,订阅乌有之乡网刊微信公众号