1945年,为击碎蒋介石的政治进攻,争取国内外的同情和支持,实现国内和平、民主、团结,毛泽东冒着重重危险应邀赴渝,对国民党的政治冲锋发起了一次“反冲锋”。本文通过剖析抗战胜利前后美国、苏联、国民党蒋介石等各方的态度,分析毛泽东赴渝和谈的可能性和必要性。

抗战期间,中国共产党开始从延安走向世界;抗战胜利,中国共产党开创的“新民主主义的中国”已经被国际社会普遍接受。“国民党中国”和“共产党中国”比肩并存,其中任何一方都无法垄断国际资源。毛泽东应邀赴渝,是对蒋介石企图利用国内国际形势迫使中共就范的一次“反冲锋”,目的是击碎蒋介石的政治进攻、争取国内外的同情和支持。

抗战胜利前后国际国内新动向

20世纪前半叶,中国战乱不止。抗战胜利,老百姓最大的忧虑是内战。1945年7月28日,中国民主同盟发表对时局宣言,称“全国人之心情,乃惊惧内战之爆发”。8月15日,中国民主同盟再次呼吁各方牺牲成见,顾全国家,坚决排除一切制造分裂或引起内战的姿态和措施。《大公报》在6月13日向全国提议:“希望朝野上下,全国一致,都要有一个坚决的概念,就是:反内战。”8月3日,《大公报》再次高呼:“我们害怕内战,厌恶内战,反对内战。”不久,中国民主同盟对外发表谈话称:谁要挑起内战,谁就是人民的公敌。

国际上,二战期间形成的美苏合作关系体现出强大的惯性,美苏都不想在中国问题上过分刺激对方。美苏两国对华政策一致的地方在于:通过促“和”避“战”,保障各自在华利益的实现,抑制对方在华扩张,维系二战后期构建的雅尔塔体系。

1945年美国的对华政策是有限度地支持国民政府,压蒋和共,而不是支持蒋介石打内战。1945年6月,国民政府军事委员会委员长侍从室第六组少将组长唐纵指出:“国共两党本身情势之发展,非战争无法解决,但美国除对日本作战外,别无继续作战之兴趣。”7月9日,驻华美军指挥官魏德迈提出:“美、苏、英必须坚定地团结起来,强制国共双方作出现实主义的妥协,实现两党联合。”8月,美国答应用军机、军舰送国民党军队到华北,但同时强调,“仅限于遣返日本人的需要”登陆烟台,以示对中国政府援助之有限度。11月,驻华美军总部通知国民政府,不愿再继续为其运兵赴平津登陆,“此乃表示不参与中国内战之意”。

而苏联在对华问题上,执行的是双轨政策。为兑现雅尔塔会议上提出的在华权益,苏联与国民政府签订了《中苏友好同盟条约》,向美国人和蒋介石承诺:援助中国一切武器及其他物资,均以国民政府为唯一对象;游说中共通过和平手段达成社会主义革命目标。《中苏友好同盟条约》签订后不久,斯大林致电中共中央:中国不能打内战,否则中华民族有被毁灭的危险,劝说毛泽东赴渝。但这不意味着斯大林要抛弃中国共产党,更不意味着要支持国民党消灭共产党。斯大林既要履行中苏条约的义务,又不会背弃中国共产党这一潜在的战略盟友。苏联一方面督促毛泽东去重庆,且在重庆刻意与其保持距离,竭力避免给美国和国民党留下支持中国共产党的印象。苏联驻华大使彼得罗夫对毛泽东、周恩来到访苏联大使馆并不热情,并婉言拒绝了周恩来希望苏联为毛泽东的安全提供保障的请求。同时,彼得罗夫一再向美国驻华大使赫尔利表示:“中国人应该自己进行相互协商,并达成双方都能够接受的协定。”而另一方面,为抵制美国染指东北,苏联利用种种借口阻挠国民党接收东北,对中国共产党在东北的发展进行暗中援助。胡乔木回忆说:“苏联在东北和我们配合默契,实际上帮了我们很大的忙,但是悄然的,不公开。”唐纵则指出,“满洲的事态表明,尽管有了中苏条约,中共仍然可以指望得到苏联的暗中支援”。

蒋介石想不战而屈人之兵

在国民党内的斗争中,蒋介石有很多“不战而屈人之兵”的经验。1945年8月14日,《中苏友好同盟条约》正式签订,国民党拿到了苏联“不向中国共产党提供政治上或物质上的援助”的保证。而之后,盟军最高统帅麦克阿瑟发布了第一号命令:中国战区(除东北外)的日军需向蒋介石投降。蒋介石垄断了合法的受降权。在“利好”的形势下,蒋介石捕捉到了利用国内外政治形势迫使共产党就范的机会。

同时,蒋介石注意到,自己的军队只控制着西南、西北部分偏远地区,不利于对日占区的接收;而共产党却因为坚持敌后抗战而占有华北、华中乃至华南部分地区,在接收方面占据优势。为麻痹共产党,同时为自己在战后的接收中争取时间和国际援助,蒋介石决定邀请“二十年来唯一的敌人”毛泽东赴渝和谈。这是伐谋之策,既顺应了国内国际形势,更将“和”与“战”的选择权抛给了中共。《大公报》对此评论说,感到了“一片祥和之气”。

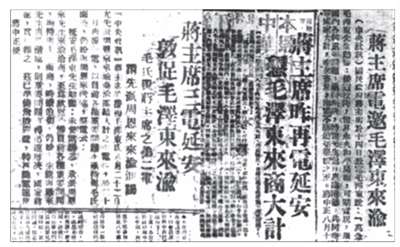

为进一步压制共产党,充分表达自己和谈的“诚意”,国民党通过自己的宣传机器向共产党发起了政治冲锋。1945年8月14日、20日、23日,蒋介石三次电邀毛泽东,这三封电报的主要内容都以要闻的形式刊登在《中央日报》的显要位置。蒋介石在电文中说,“如何以建国之功收抗战之果”,有赖于毛泽东的惠然一行;他对毛泽东的到来“期待正殷”,而毛泽东则是“行旌迟迟”。8月21日,《中央日报》还就此专门刊发了《内争不容再有》的社论,社论开篇就指出,抗战是胜利了,但只有统一才能保证胜利的成果,而“统一问题的焦点,无可讳言的是中共”。社论最后说:“‘内争不容再有!’毛先生应无异议,我们要请毛先生惠然来渝,以事实来证明其无意于内争,以事实来慰藉热望和平幸福的全国人民!”

《中央日报》刊登的蒋介石三邀毛泽东的新闻

全世界的目光都投向延安,静待毛泽东作出选择。

毛泽东的针锋相对:“重庆是可以去和必须去的”

在抗战胜利之时,毛泽东为迎接即将到来的内战积极准备。“蒋介石总要强迫人民接受战争,他左手拿着刀,右手也拿着刀。我们就按照他的办法,也拿起刀来。”毛泽东一度要求做好夺取南京、上海、杭州等大城市的准备(这些都是国民党以前统治的核心地区);同时命令八路军、新四军不要听蒋介石“原地待命”的命令,而要“猛烈扩大解放区”。

但毛泽东和中共中央也时刻关注着国际国内形势变化对国共关系的影响。苏联参战,日本宣布投降,中共中央立即指出,必须以国际国内新动向为基础考虑国共谈判的恢复。面对蒋介石大张旗鼓的三次电邀,毛泽东认识到,只有自己亲身赴渝,才能“打破蒋之企图争取国际国内之舆论”。1945年8月26日,毛泽东在政治局会议上分析道,“现在苏联红军不入关,美国军队不登陆,形式上是中国自己解决问题,实际上是三国(美、英、苏三国)过问,三国都不愿中国打内战,国际压力是不利于蒋介石独裁统治的”,“重庆是可以去和必须去的”,“我们可以取得全部主动权”。在8月23日召开的政治局扩大会议上,周恩来也支持毛泽东去重庆,提出我们要“争取主动,迫蒋妥协”。返回延安后,毛泽东指出,无论是蒋介石的相邀还是他的应邀,都是坚持了现实主义原则——二人都是根据国内外形势作出对己有利的决策。毛泽东进一步谈道,“‘针锋相对’,要看形势。有时候不去谈,是针锋相对;有时候去谈,也是针锋相对”。毛泽东应邀谈判不是迫于国内外势力的无奈之举,而是中国共产党面对国民党的政治冲锋发起的一次“反冲锋”。

1945年8月28日毛泽东抵达重庆

通过这次“反冲锋”,中国共产党展示了自己的谋略和胆略。毛泽东常说,国共反映美苏,反之,美苏亦影响国共。美国没有无条件支持国民党,而是压蒋和共;苏联虽然受限于中苏条约,但并未抛弃中国共产党,采取的是双轨政策。蒋介石的“相邀”是谋略,毛泽东的“应邀”亦是谋略,均是对战后国际局势的因应。这次“反冲锋”,亦让世人见识了中国共产党人的胆气。抗战胜利初期,中共政权仍然是国民党反动的中央政权下的革命政权,国民党相邀和谈不过是鸿门宴——蒋介石一度考虑将在渝的毛泽东扣押、审判。临行前的毛泽东让刘少奇代理中共中央主席,自己则做好了“城下就不盟、准备坐班房”的准备;同时他告诫部下,蒋委员长只认得拳头不认识礼让,“绝对不要被反动派的气势汹汹所吓倒”,对来犯者,“不要轻打,打则必胜”,你们打得越好我越安全。面对敌人的挑战,中国共产党敢于应战,从不怯战。

毛泽东赴渝和谈,最大限度表达了中国共产党追求和平、团结的诚意,体现了中国共产党的大党风范和大党担当。1945年8月29日,毛泽东到达重庆的第二天,《大公报》热情洋溢地写道,“毛泽东先生翩然来渝”,是中国的一件大喜事;蒋毛“重行握手”,应该认真演出“这幕大团圆的喜剧”。此前,为电邀毛泽东而大造声势的《中央日报》,只是在不起眼的位置轻描淡写道:“毛泽东昨抵渝。”其语气极端轻蔑,连“先生”二字也省了。前后“落差”如此明显,说明电邀和谈更多的是政治作秀。

《中央日报》关于毛泽东抵达重庆的报道

通过重庆谈判,中国共产党迫使国民党“即行承认”党派平等合法,同意将政治民主化、军队国家化、解放区地方政府等重大问题通过政治协商会议等和平方式解决。“国民党再发动内战,他们就在全国和全世界面前输了理”。中国共产党重新拿回了政治上的主动权和道义上的制高点,其和平民主的诉求更广为人知。8月30日,中国民主同盟主席张澜非常肯定地说:“得天下者毛泽东。”

中国民主同盟主席张澜在九龙坡机场欢迎毛泽东到重庆

(原文刊载于《炎黄春秋》2020年第6期)

「 支持乌有之乡!」

您的打赏将用于网站日常运行与维护。

帮助我们办好网站,宣传红色文化!

欢迎扫描下方二维码,订阅乌有之乡网刊微信公众号