原编者导言:针对所谓八路军“游而不击”的论调,抗战专刊特别推出《山河铭刻:改写战争法则的敌后游击战》。本文最令人瞩目的,是它亮出了“认罪书”——尘封的日军内部档案。这些档案真实记录了日军的惊愕:他们眼中的八路军“作战勇敢得超乎想象”“游击战术巧妙”到令其焦头烂额,甚至被逼得“束手无策”,不得不专门开班学习如何对付游击战!这来自敌人的第一手证词,无疑是对谬论最有力的回击。文章同时勾勒出平型关的锋芒、百团大战的雷霆,更揭示了“一个苹果都不拿”的严明纪律如何赢得民心,冀中百姓挖沟掘道支援作战的感人场景,正是这磅礴的人民伟力,支撑着装备简陋的军队死死拖住侵华日军主力,在人类战争史上书写了“以弱胜强”的传奇篇章。今天,我们以铁的事实正本清源,致敬那段依靠人民智慧与力量改写了战争法则的烽火岁月。这段传奇,不容误读。

1938年5月,全民族抗战爆发不到一年,毛泽东就在《论持久战》中指出,游击战“将在人类战争史上演出空前伟大的一幕”。“游击战争没有正规战争那样迅速的成效和显赫的名声,但是‘路遥知马力,事久见人心’,在长期和残酷的战争中,游击战争将表现其很大的威力,实在是非同小可的事业。”

敌后游击战是“游而不击”吗?

不论是抗日战争时期的国民党政府,还是当前的历史虚无主义,都曾将中国共产党领导的敌后游击战污称为“游而不击”,这是学界、理论界回应和澄清较多的错误观点。其实,早在1938年5月,毛泽东在《抗日游击战争的战略问题》中就明确指出,“游击战争的基本方针必须是进攻的”,并且和正规战争比较起来,游击战的进攻性还“更加大些”。

打击日、伪军是中国共产党及其领导的武装力量在敌后坚持游击战争的基本前提。七七事变后,河北地区很快沦陷,至1937年10月,整个冀中地区成为沦陷区。当地国民党政府机关及工作人员基本随军队一同南撤,大户有钱人家也纷纷逃亡躲避战乱。但对大部分群众而言,只能无奈地留在原地承受日军入侵带来的苦难。日军过境之时,大肆烧杀掳掠,制造无数骇人听闻的惨案。日军主力过境之后,当地陷入极度混乱的无政府状态。“司令遍天下,主任赛牛毛”,各种武装力量趁乱蜂拥而起,只要手里有几条枪,就可以拉起一支队伍就地征发粮草,人民生活苦不堪言。与此同时,由共产党员吕正操领导的部分东北军决定不随国民党军南撤,而是北上抗日,并将所部改编为人民自卫军。10月底,一举攻克伪军盘踞的高阳县城。经此一战,人民自卫军在冀中地区建立了声威,当地民众积极踊跃参军,一个多月便发展到5000多人。当地其他武装力量也纷纷向人民自卫军示好投靠。之后,在中国共产党领导下,人民自卫军又在打击日、伪军过程中不断发展壮大,初步形成冀中抗日根据地。可以说,在当时的混乱情况下,没有对日、伪军的直接打击,就不会得到当地人民的认可和拥护,在无政府的丛林环境中也不会有容身之地。其他敌后根据地的创建发展,也都有类似的情况。

作为对手,侵华日军留下了与中国共产党交手的大量记录,这些资料可能更有说服力。在1937年平型关战斗前,日军未曾与八路军交过手,这第一次交锋,八路军就给对方留下了作战勇猛的印象。日军记述说:“当面之敌几乎均为20岁以下少年兵,作战勇敢,远非以前所遇之敌可比,或为以学生等组成的军队。”平型关战役的参战人员当然不是学生组成,但“作战勇敢,远非以前所遇之敌可比”却是一个准确的判断。到忻口战役时,日军就开始忌惮八路军游击战的威力—“共产军到处使用擅长的游击战术,使我军大伤脑筋。”到1937年底时,日军有报告就总结说:“中国军由于在各方面败退,全面进入了游击战,扰乱日军后方。尤其共军的游击战术巧妙,其势力与日俱增,广泛地扩大了地盘。”

随着八路军在华北的全面展开,日军不得不开始重视中共领导的游击战。一个表现是至迟在1938年4月,侵华日军华北方面军开始进行游击战的教学。一名日军大队附在战后回忆说:1938年4月,“旅团长常冈宽治少将召集各大队附,在张家口进行了为期5天的有关游击战法的教育,这是我们完全不懂的一种战法”。这也从另一个方面反映了八路军已成为困扰华北日军的重要对手。试想,在紧张的战争环境下,如果一个武装力量只是“游而不击”,日军为何要浪费资源专门组织指挥人员进行游击战教学呢?

抗战期间,八路军在华北发动的对日军最大规模的战斗当属百团大战。日军对此多有记载。在第一阶段,日军就记录道:“石太路方面:奇袭石太路沿线的敌军为第一二九师约6000人及晋察冀边区第二、第十九团及抗日军政大学学生队等。8月20日夜,娘子关程家胧(陇)底、岩会、乱流、辛兴镇、芦家庄等地我各警备队,突遭敌奇袭,公路、铁路被破坏,因而各部队无法得到增援,孤军作战,终于将敌击退。”“独立混成第八旅团负责警备地区内的井陉煤矿,8月20日夜,遭到敌人内外夹攻的袭击,设备彻底被破坏。”“同蒲路北部方面:从8月20日半夜遭敌奇袭,同蒲沿线及其以西地区的我警备队虽将敌击退,但铁路受到极大损坏。”关于百团大战取得的效果,日军称“完全出乎我军意料之外,损失甚大,需要长时期和巨款方能恢复”。

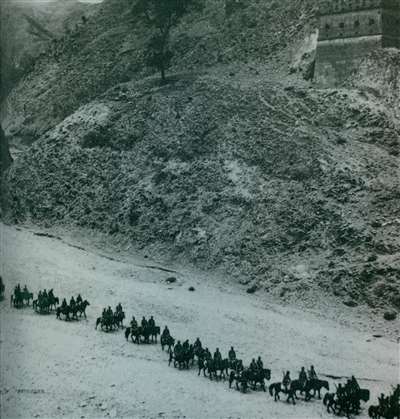

八路军开赴抗日前线

关于中共在华北是否“游而不击”,日本防卫厅战史室在其编写的《华北治安战》结束语中的一句话很好地反映了日方对这一问题的答案:“对于中共,只有排除任何妥协,必须从各方面都采取彻底的对抗政策。就中共的信念而言,他们是要一直战斗到日军完全从中国撤退为止的。”

敌后游击战起了什么作用?

关于敌后游击战的作用,毛泽东指出:“游击战是执行消耗任务同时又执行歼灭任务的。”“游击战争在抗日过程中起着伟大的战略作用”,具体来说就是“集合许多小胜化为大胜”。他还举例说明,“游击队多打死一个敌兵,多消耗一个敌弹,多钳制一个敌兵”,“就算对整个抗战增加了一分力量。至其给予整个敌军敌国以精神上的不利影响,给予整个我军和人民以精神上的良好影响,也是显而易见的”。综上,敌后游击战的作用一是消耗日军,二是歼灭日军,三是在精神上打击日军、鼓舞我军士气。

全民族抗战爆发后,日军最初期望通过“消灭野战部队或占领解放区要地以达到扫荡讨伐目的之期望”,但八路军甫一到达华北就打破了日军这一幻想,游击战牵制了日军大量兵力和资源。例如,1937年9月的平型关大捷歼敌1000余人,击毁汽车100余辆,打破了侵华日军所谓“不可战胜”的神话。1939年11月的黄土岭伏击战歼灭日、伪军900余人,击毙日本独立混成第二旅团旅团长、所谓“名将之花”阿部规秀中将。1940年8月开始的百团大战,至12月初共毙伤日、伪军2.5万余人,俘日军281人、伪军1.8万余人,破坏铁路470余公里、公路1500余公里,摧毁大量敌碉堡和据点,缴获大批枪炮和军用物资。

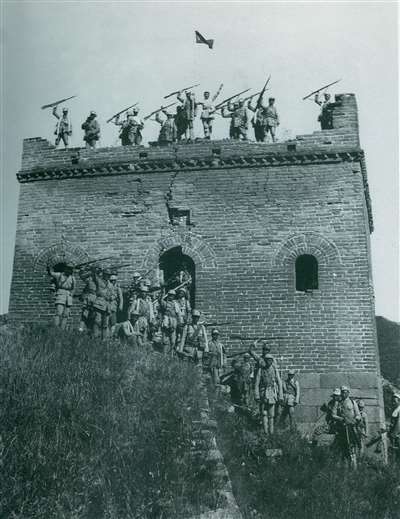

八路军攻克河北省涞源东团堡后,战士们在长城烽火台上欢呼胜利

游击战的作用不只体现在以上所列的著名战役战斗中,还体现在大量复杂多变的小规模战斗中。就像历史上的很多著名战役一般都有较多的战果一样,我们耳熟能详的如平型关大捷、黄土岭战斗、关家垴战斗等敌后对日战斗,之所以有名,与其规模密不可分。这些战斗都发生在百团大战及之前的抗日斗争中。百团大战后,遭受重创的日军在敌后投入大量兵力和资源,敌后抗战进入毛泽东所说的“几乎没有衣穿,没有油吃,没有纸,没有菜,战士没有鞋袜,工作人员在冬天没有被盖”的最困难时期。为应对困难局面,在华北的八路军实行了武装地方化、部队分散化等应对办法。而日军也有针对性地加强了对八路军游击战法的学习模仿借鉴。这都使敌后战场的战斗更趋复杂,大规模的战斗大幅减少,但小规模的冲突大量增加,战斗每天都在发生,日军与八路军在华北多处拉锯,真正体现了所谓“犬牙交错”。例如,1941年10月至11月的平北反“扫荡”战役,作战次数达414次;1942年2月1日至4月24日的晋西北反“扫荡”战役,作战256次;等等。斗争环境十分紧张,战斗随时有可能发生。通过敌后军民艰苦卓绝的努力,即便在最困难的1941年至1942年,八路军、新四军和游击队、民兵仍与日、伪军作战4.2万余次,毙伤俘日、伪军33.1万余人。

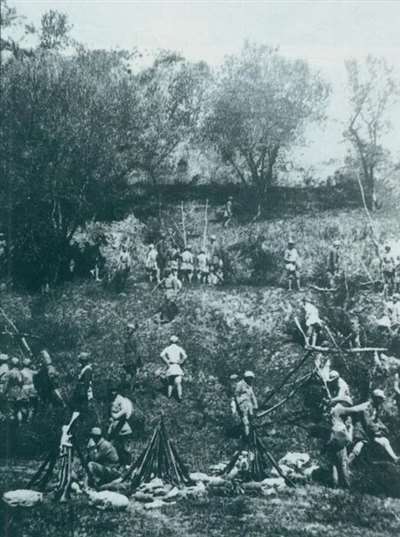

在艰苦的游击战中,八路军在野外宿营

敌后游击战对日军的牵制、歼灭和消耗,不但成为中国长期抗战的最重要因素,也为世界反法西斯战争作出了巨大贡献。从日本法西斯征服世界的计划来看,不管是“北进”还是“南进”,都以侵占中国为前提条件。而中国的持久抗战使日本长期难以分兵他顾。例如,苏德战争爆发后,德国希望日本发动对苏战争,与德国配合从东西两面夹击苏联。但日本参谋长杉山元说:“日本的大部分兵力现在正用于中国”,北进对苏开战“实际上办不到”。1941年8月9日,日军大本营陆军部决定:“无论德苏战争如何演变,打消在昭和十六年(1941年)内解决北方问题的企图。”苏联获知这一情报后,随即大胆从远东地区调集大量兵力增援西线的对德作战。再如日军偷袭珍珠港得手后,又在印度洋成功攻击英国舰队,大有夺取印度洋制海权、与德国在中东会师之势。丘吉尔致电罗斯福说:“我必须重提在印度洋的严重局势”“这将导致我们整个中东局势的崩溃”“日军所能施加的影响,是我们无法忍受的”。但中国抗日战争牢牢牵制了日本陆军主力,使其不得不否定了日军海军的狂妄计划,进而粉碎了日德在中东会师的战略图谋。

从世界反法西斯战争看,中国战场承担着抗击日军陆军主力的任务;从中国战场本身来看,敌后战场在战略相持阶段后逐渐成为抗击在华日军主力的战场。1941年至1942年,日军使用了其侵华兵力70%左右约40万人,对敌后各抗日根据地实施“扫荡”“清乡”。到1943年冬,美英军在太平洋战场对日军转入战略反攻时,敌后战场还抗击着58%的侵华日军,约35万人;90%的伪军,约73.5万人。游击战是敌后战场抗击日军的主要军事手段,这些数据清楚地说明了游击战对中国抗战和世界反法西斯战争的作用和贡献。

敌后游击战显著削弱了日军士气。日军第二十七师团第三联队军官记载道,八路军到达华北后,“对我警备地区进行顽强夜袭,骚扰达到极点”,日军“无日不进行讨伐”,但当时日军对中共及其领导的游击战普遍缺乏认识,他们自陈对八路程军的游击战术、对如何争取人心,“均可谓处于束手无策的状态”。日军第三十六师团参谋小崛晃回忆五台山作战时,认为对中共军队的活动情况完全不明,“宛如坠在五里雾中,进行无法捉摸的作战”。有日军感慨:“对付共军犹如割除根深蒂固的杂草,费尽力气毫无成效,真是无能为力。”其实,早在全面抗战爆发前,毛泽东在接受斯诺访问时就预言说,游击队和游击战将“使日人朝夕奔忙,忧愁得要死”。

对游击战造成的持续消耗,日军是有一定认识的。1942年9月30日,华北方面军参谋长在讲话中说:中共“游击战术,是以长期消耗战为目的的消极战术,是不能与我军正式作战的战术”。实际上,日军这种对内鼓动、实则污蔑的说法并不能掩盖其国力逐渐见底的事实,反而证明了游击战在以弱制强方面的战略效果。1945年6月8日,日本御前会议研讨“国力现状决定今后战争指导大纲”,认为“物资国力之补充处于极端困难境界”。

敌后游击战对日军的牵制、歼灭和消耗,具有显而易见的和不易察觉的双重作用。显而易见之处体现在对日军兵力的牵制及在成规模战斗中的歼灭;不易察觉之处则表现为大量小规模、日夜不息的袭扰战和长时间作战对日军士气的消磨,这些都对日本的战争资源造成了长期、累积且持续的消耗。

武工队队员在破坏桥梁

敌后游击战为什么能够成功?

敌后游击战之所以能够成功有多种原因,最关键的原因是取得了广大人民群众的支持。毛泽东指出,在非常困难的情况下,在“敌能使用不但在质量上而且在数量上极端优势的兵力”情况下,“我之胜利,就建立在深入的民众工作和灵活的作战方法之上”。对于民众的支持与战争胜利的关系,毛泽东指出,兵民是胜利之本,“军队须和民众打成一片,使军队在民众眼睛中看成是自己的军队,这个军队便无敌于天下,个把日本帝国主义是不够打的”。

侵华日军的侵略本质及暴行决定了他们在中国必然无法获得人心。关于日军在华所犯滔天暴行,已有大量档案资料和研究成果为证。有学者总结日军在华北的罪行有以下特点:一是伤害平民犯罪异常残暴,二是使用生化武器犯罪极其频繁,三是强掳劳工犯罪十分严重,四是强奸和性奴役犯罪极为凶残,五是破坏公私财产及文化遗产犯罪极其疯狂。1944年春,日军华北方面军也不得不含蓄地承认,“治安地区民众,尤其是准治安地区的民众……生产下降、壮丁缺乏、牲畜减少,深受战祸之害,农村经济破产”,一些地区的民众因为穷困,“找不到生活出路,从而变成土匪和暴民的情况愈来愈明显”。部分战后被八路军俘虏的日本人对此有所记述,例如被俘后参加了八路军的小池光郎回忆说,抗日战争刚结束时,因为穿着八路军军装随部队行动,所以虽然是日本人,但在中国各地走,一般没有问题。然而经过河北等地的时候,他们还是被告知尽量不要说日语,不要让当地人知道他们是日本人。因为冈村宁次曾在那一带搞“三光”政策,当地老百姓非常仇恨日本人。战后被阎锡山留用的日军柳邦男在60年后仍对战争给太原百姓造成的极度贫困记忆深刻:“太原的街上,没有吃的,吃娃娃的肉。卖肉,很穷的!”

中国共产党以其严明的军纪、全力抗日的决心及行动得到了人民群众的拥护。在战争期间,有一些日军记录下了所犯罪行,但被发现后往往被日军销毁,留世的很少。由于偶然原因,日本昭和天皇皇弟三笠宫崇仁亲王于1944年写下的反省文书留存于世,1994年8月被后人发现。三笠宫对中共军队的艰苦朴素、军纪严明有深刻印象。“共军对民众的军纪也极其严明,绝非日本军队所能企及。”“在这种情况下,中共若不猖獗,那将成为世界七大奇迹中的第一奇迹了吧。”在他看来,恣意残暴的日本军队,“是无法与中共对阵的”。

敌后人民的大力支持和拥护是共产党在敌后建立根据地和开展游击战争的重要基础。在晋察冀,1937年11月,聂荣臻率部创建根据地时,住在五台山的寺庙里,山峦上覆盖着厚厚的积雪,同志们手足冻裂,部队还着单衣草鞋。聂荣臻回忆说:“晋察冀人民为我们提供了一个巨大而可靠的供给部。群众不仅供应部队吃的、穿的,还负责物资方面的储存和保护。”在广大人民群众的支持和拥护下,经过艰苦卓绝的斗争,他们在敌后站稳了脚跟,打开了局面。在密云县猪头岭村,全民族抗战爆发后,村民邓玉芬将自己的3个儿子送去参加游击队。1942年最艰苦时期,她又把第四、第五个儿子送去参加八路军,并支持老伴参加抗日斗争。其中,邓玉芬的老伴和4个儿子都为国牺牲。1970年2月临终前,邓玉芬对乡亲们说:“把我埋在大路边,我要看着孩子们回来。”

在敌后抗日根据地,男女老幼是八路军、新四军不可或缺的耳目。有了民众的帮助,游击队就能准确获知情报、隐秘行踪、获得帮助。冈村宁次回忆说:“共军的确长于谍报”,但又诡称中共长于谍报工作是“在其本国以内”,之所以有此限定就是因为与人民群众的良好关系,再加上游击战灵活机动,所以经常出现日军小股部队被全歼的情况。同样是因为民众的帮助,在危急时刻八路军往往能够从容转移。日军总结道:由于中共领导的武装力量“能与民众密切联系,因而得以了解我军行动,我军刚要将其包围,他们很快即逃遁一空”。日军也颇为无奈地称:“共产党八路军的情报,似对我方意图及干部行动等一切情况均了如指掌。”正是得益于扎实的群众工作,有了人民群众的支持,中国共产党及其领导的武装力量才能在极端恶劣的环境下生存下来。

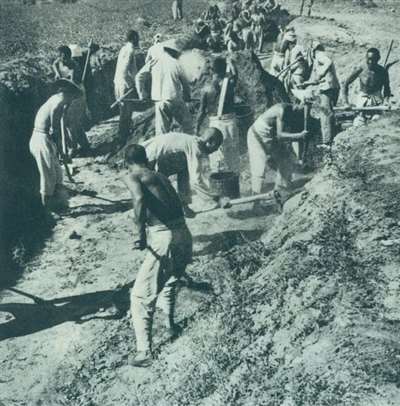

冀中人民在挖沟掘道改造地形,以坚持平原游击战争

总之,面对武器装备和军事力量明显强于自己的对手,中国共产党领导的敌后游击战“从战术范围跑了出来向战略敲门”,在抗日战争中展现出强大威力、显著效果。从这个意义上可以说,敌后游击战深刻地改写了人类战争史的法则。

原题:《山河铭刻:改写战争法则的敌后游击战》,原文刊载于《炎黄春秋》2025年第8期

「 支持乌有之乡!」

您的打赏将用于网站日常运行与维护。

帮助我们办好网站,宣传红色文化!

欢迎扫描下方二维码,订阅乌有之乡网刊微信公众号