西藏在和平解放前基本处于封闭状态,运输能力非常有限。西藏和平解放后,中共中央和毛泽东主席从西藏的历史和现实情况出发,指出“一面进军,一面修路”。

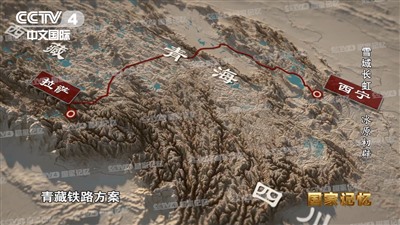

1956年,根据中央指示,铁道部正式承担起进藏铁路的前期规划任务,开始进行相关勘测设计工作。这是青藏铁路第一次出现在国家铁路建设的议程之内。

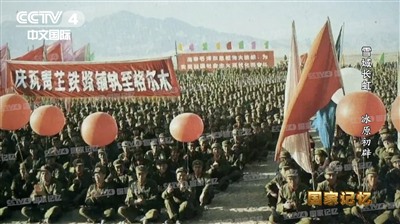

1958年,青藏铁路西宁至格尔木段开工。在被称为“生命禁区”的青藏高原上,重任在肩的铁道兵战士不畏艰险,风餐露宿。

然而由于国家经济困难,1960年,青藏铁路建设全线停工。

1973年7月,国家开始研究青藏铁路西宁格尔木段恢复施工建设计划。同年12月9日,毛主席在中南海会见尼泊尔国王比兰德拉时表示:“你们国家是个好国家,要跟北京做生意就得要修一条铁路到你们边境才有可能。”

1974年3月,国家决定恢复青藏铁路施工。这时,跃跃欲试的铁路建设者们面临着三大难题:住宿问题、饮食问题和后勤供应问题。

青藏高原气候变幻莫测,夜间温度会骤降至零下40摄氏度,对于住行军帐篷的战士们来说是极其严峻的考验。

除了冻伤,吃饭同样是生活上的一道难题。青稞面是这里的主要食物,让很多在内地生活的战士一时难以适应。更令他们头痛的是,青藏高原几乎没有任何蔬菜供应。由于长时间缺乏营养,高原铁道兵的身体开始出现指甲凹陷、口角溃疡、四肢浮肿、皮肤皴裂等症状。

尽管生活环境艰苦无比,但为了打通通往西藏的天路,他们仍保持着高昂的斗志,将个人生死置之度外。

作为青藏铁路西宁至格尔木段的必经之地,关角山是铁道兵必须啃下的硬骨头。

关角隧道工程是当时世界上海拔最高的隧道工程。为打通关角山,54名铁道兵战士长眠于此,平均每千米就有10多名战士牺牲。事实上,在整个青藏铁路一期工程中,仅铁道兵第7师和第10师,就有400多名战士长眠于雪域高原,他们中的很多人牺牲时还不到20岁。

凭借惊人的毅力,1977年8月,青藏铁路一期工程的咽喉工程——关角隧道成功贯通。

随着施工线路不断深入,另一道难题很快又出现在铁道兵建设者的面前。

察尔汗盐湖位于格尔木以北60多千米处,是中国最大的盐湖,东西长160多千米。由于常年气候干燥,蒸发量远大于降水量,盐湖从外面看只剩一层硬邦邦的盐壳。

按照设计方案,青藏铁路有32千米位于盐壳地段。如何将铁路架设在盐湖上,让建设者们伤透了脑筋。 倘若像平时那样将路基打入湖底,钢筋混凝土会锈蚀损坏。不仅如此,由于结晶的盐壳坚硬无比,想凿开进行施工也并非易事。为了尽快攻克盐湖难关,国家甚至专门成立了研究机构。

不久,铁道部组织的专家组特意从北京赶到了盐湖工地。经过反复试验和测试,一个大胆的施工方案出炉了——在路基上浇洒卤水。卤水流入路基中的缝隙,蒸发结晶后填充其中,反复浇筑几次,卤水便像黏稠剂一般将路基牢牢固定。

经过两年多的艰苦奋战,铁7师官兵和科研人员终于在察尔汗盐湖架起了一条32千米长的“万丈盐桥”,创造了盐湖筑路的奇迹。

1979年,青藏铁路一期工程西宁至格尔木段成功铺轨。

张鲁新

原青藏铁路建设总指挥部 专家组组长

一个是前期科研人员的无私奉献和坚持,一个是后期建设人员挑战极限,勇创一流。

1984年,青藏铁路一期工程顺利通车,鼓舞了青藏铁路所有建设者的士气。所有人的目光不约而同地投向了西藏,更为艰巨的青藏铁路二期工程格尔木至拉萨段已不再遥远……

「 支持乌有之乡!」

您的打赏将用于网站日常运行与维护。

帮助我们办好网站,宣传红色文化!

欢迎扫描下方二维码,订阅乌有之乡网刊微信公众号