★ 历史瞬间 ★

1950年10月19日,中国人民志愿军首批部队跨过鸭绿江,与朝鲜人民军共同抗击美国侵略者,开始了伟大的抗美援朝战争。(来源:共产党员网)

抗美援朝战争中,美军为了阻断中国人民志愿军的后方粮弹供应,动用空军力量高空侦察,并对铁路和公路交通大肆疯狂地实施轰炸。铁道兵团工程部长兼总工程师彭敏和抢修部队在铁路抢修战场上与美军展开殊死搏斗,以英勇和机智战胜了敌人的狂轰滥炸,快速修复被炸毁的铁路和桥梁,成功地构筑起一条“打不烂、炸不断的钢铁运输线”,保证了志愿军的粮弹供应,支援了前线。

必须实现“炸—修—通”的循环

1950年11月6日,彭敏奉命带领铁道兵团一师第一批奔赴朝鲜,担负战时铁路抢修任务。

1950年10月,彭敏参加全国首届战斗英雄和劳动模范代表大会

困难是全方位的。朝鲜战争开始时,我方没有空军、海军;而敌方部队则拥有绝对的制空权和制海权,可以借助航摄侦察技术对任意目标主动实施精准的突然攻击,且为达到目的,不惜一切代价,一直炸到铁路及桥梁永无再修复的地步才罢手,其凶狠程度无以复加。为避免这种灭绝性的轰炸,我方的抢修工作只能在夜间和恶劣的天气下进行。

1951年8月底,敌人趁洪水侵害,凭借空军对我发动了以切断运输线为目的、大规模的“绞杀战”,将轰炸重点转向新安洲、价川、西浦三条线组成的三角地区,并计划以三个月的时间摧毁朝鲜北部全部的铁路系统,使我“铁路运输陷于完全停顿的地步”,以此扼杀志愿军的全部军事力量。

这导致了我方铁路运输量骤降,大量物资积压在清川江以北,志愿军前线粮弹极度缺乏。以我们自己的统计,被炸断的铁路已达一千多处。

敌我双方都清楚,在朝鲜,我志愿军武装力量的行动,在很大程度上取决于经铁路完成的物资供应情况。因为北朝鲜的军事工业都被破坏了,部队所需的武器装备等物资完全要从中国国内输入。因此美空军绝大部分力量用来攻击我们的铁路系统,而我们必须保持铁路交通的通畅,来保证前方志愿军的粮弹供应。

面对这种有恃无恐、歇斯底里的不间断轰炸,想尽一切办法来保证通车、如何不中断交通,这是彭敏时时刻刻考虑的问题。他常说,为了使前方志愿军得到后勤保障,必须突破这种“炸了修,修了炸”、没有通车时间的恶性循环,必须实现“炸—修—通”的循环。其间,最关键的就是一个“通”字。因此,他部署抢修,总是基于“快速和简易”,以及高度的组织性。美军也侦察到,“修通了的铁路、干线公路和桥梁并不保险,经常发生塌方和脱轨。但交通线路的修复速度却很高,相当于空军破坏的速度”。

1951年10月25日,三角地区京义线、满浦线被彻底炸毁,形势十分严峻。11月1日,“前运司铁道抢修指挥所”司令员彭敏召开抢修部队负责干部会议,研究制定了尽快打通“三角地区”的措施:在京义线317公里处和满浦线29公里处这两个被炸毁的重点地段修建小迂回线,同时抓紧抢建重点桥梁的第二便桥。此时,绕过被炸毁的桥梁,另外新修一条便线,可以有效地抵抗敌方的狂轰滥炸。在朝鲜战场,修筑大量的便线、便桥,以及大小迂回线并不是一件十分容易的事。因为山路居多、地势狭窄,施工所用的物资材料等的供应也都需要克服巨大困难。但这正是有远见的举措。

京义线317公里处周边是稻田,地基太软,抢修石料、钢轨、枕木都来不及补充。虽经部队全力抢修,在11月8日通车一天,又因路基太软而遭中断,随后23天仍不能修复。由于受困于敌机的疯狂轰炸,我志愿军前方的供应系统是很薄弱的,超过一星期志愿军的弹药和粮食补给就有危机。甚至连美军都很清楚,虐称为“礼拜攻势”。此时已经到了火烧眉毛、生死存亡的地步。将士们都心急如焚,甚至急红了眼。中央军委火线任命彭敏为铁道兵团第三副司令员兼工程参谋部长,直接指挥抢修。在彭敏司令员的指挥下,抢修部队不惜生命代价,冒着敌机轰炸的危险组织白天施工,日夜不停地突击抢修。由于白天作业效率高,加之高炮部队的掩护,仅仅8天就通车了,新修的两条迂回线也通车了,将数量惊人的军用物质源源不断地运到了前线,恢复了我军的战斗力。铁路、公路运输交通的恢复和改善,真正突破了敌人对我三角地区的封锁,从而逐步改善了我军供应状况,保证了我军作战的基本需要,并使前线各军开始有了粮食储备。

冒着生命危险“白天施工”,与敌机的狂轰滥炸抢时间

“联合国军”对我铁路网进行攻击最猛烈的时期,美军高空侦察机观察到了铁路被炸得七零八落、钢轨和枕木严重短缺的情况。我们的抢修部队“拆除了残余的路轨集中使用,所有干线、支线及调度车场的大部分路轨都移到更重要的地方使用”,增设了铁路沿线的高射炮。

大宁江桥和清川江桥的较量

当时在我军整个运输体系中,大宁江桥和清川江桥是非常重要的两座桥。它们修建在新安洲和岭美附近靠海的地方,将南部和北部的铁路和公路连成一体形成咽喉。咽喉部以北的铁路是运输网的基础,而咽喉部以南除铁路外,还辅以干线公路、一般公路和乡村道路。志愿军的大部分供应物资都是从中国东北经过鸭绿江沿着铁路线过江运到新安洲的,然后再从新安洲用汽车、畜力车、牲口和人顺着无数的干线公路、一般公路和乡村道路继续向南运送。这些江桥便成为敌我双方艰苦较量的地方。

由于江桥频繁遭受敌机轰炸,我军召开抢修会议,确定了以西线为主,兼顾东线的铁路抢修方案。彭敏认为,我军只有通过自己艰苦地、百折不挠地努力不断修复和建造桥梁,以高度的组织能力和灵活的架桥技术才能取胜。在彭敏的领导下,采取了顽强、积极、快速、灵活的抢修。

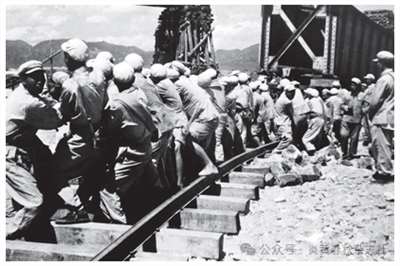

战士们奋力把被炸掉的钢梁从江中拉出来

对此,美空军少校柯扎契卡后来回忆说:“朝鲜战争开始时,大宁江上只有一座铁路桥和公路桥,清川江也只有一座铁路桥和公路桥。这两条河流相隔很近,差不多是平行的。由于我们经常从空中对这一敏感目标进行突击,在1952年前就出现了11座桥梁,像两只大手的手指平伸在河床上。敌人沿西海岸运输线南运的供应物资中大部分要从这些桥梁上通过。为了中断敌人的运输,联合国空军对上述桥梁进行了频繁的轰炸,而且在整个战争期间都是这样做的。但北朝鲜人(在此实际指志愿军)却顽强地修通了这些桥梁,并用来输送各种供应物资。”

彭敏的抢修部队迅速增加铁路桥和公路桥的数量,还在该地集中了最大数量的高炮部队,使敌军无法接近目标。这种力求通畅与安全的巨大努力给美军破坏铁路和桥梁制造了麻烦。这些桥很难同时都炸断。

中朝两国铁道抢修部队的领导共同研究施工方案。左为我军铁道兵团工程部长彭敏,右为朝铁指局长权泽

在清川江桥上修桥,有两件事是彭敏一手策划的。美军的资料中这样描述:“在铁路便桥上曾有过将人引入歧途的良好例子。敌人(在此实际指志愿军)有时在白天从修复好的桥梁上撤下一孔或两孔梁,夜间再加上。有95%的运输量在夜间通过了桥梁。这一圈套在1951年11月才被揭破。当时有一座铁路桥梁在不少一段时间内因缺少两孔梁没有通车。通过分析夜间照相得到的图片才发现:钢梁就在桥上并且有火车通过。第二天在桥梁中部又少了两孔梁。同一时间有三座桥采用这个办法。”

彭敏后来回忆说,在朝鲜时常在清川江边指挥部掩体观察敌机的数量、轰炸的情况,时间长了他发现了规律。开始时每当听到成群的B29轰炸机低沉地嗡嗡声,飞机向施工工地飞来,心里就一阵紧缩:“我的清川江桥呀,又要倒霉了。”捂着耳朵等着轰炸声。有时飞机来了并不轰炸,转一圈飞到别处去炸。一连几次,他琢磨出原因:敌机是“你没修好我不炸,你修好立刻就炸”。于是利用美军敌机对没修好的桥梁不轰炸的特点,对经常遭受破坏的桥梁,采取竣工后留一二节钢梁不架上,或留下一台吊机的方法,看似桥还没架好,或在桥面上散放草袋、破木板,进行伪装迷惑敌机,以减少轰炸次数。在需要通车的时候,迅速架梁,运送列车。每天美国空军侦察带回去的照片都显示桥还是处于炸毁状态,可是美军总部知道大批作战物资是通过清川江运到了前线。西清川江桥上使用这个方法很长一段时间,才被美军飞行员拍照识破。

美军的资料中提到的“水下桥”,也是彭敏的杰作之一。彭敏观察清川江一日两次的潮位,高差在1.5米左右,觉得可以利用潮水作为掩护修一座水下桥,潮水落下时可以通火车。遂与二师工程师陈兆舟商议。陈兆舟说在国内抢修时苏联专家也曾提出过水下桥的建议,受此启发提出了在距正桥2公里远处铺架水下桥的方案。彭敏积极支持并和陈兆舟一起成功地建造了水下桥。桥梁用55号工字钢,轨面刚露出水面,因为桥桩上横梁木在高水位下,枕木在水面上。这样的桥在空中照相有痕迹,但不十分清楚。在白天为防止轰炸,把鱼尾板螺栓卸下移开铁轨,到晚上列车通过前,再花40分钟安装好,这个水下桥即使被炸中也容易修复。在清川江两岸,有很多条铁路线修到江边,同时有其他两座便桥也经常保持畅通,也靠人工在江两边转运。在朝鲜战争中,美国人好像始终未发现这座水下桥。经常有火车司机把火车开到江边,看见水面上的桥时隐时现,不敢向前开,负责引导火车前进的战士跑上去,对着他的耳朵大声说:“这是彭司令员的水下桥,大胆过吧!”

我们克敌制胜的法宝

中国人民解放军铁道兵科学研究院于1963年2月印发的内部资料《美军在侵朝战争中破坏铁路交通资料汇编》中提到美军方面有个统计,在阻击战的头18个月里,即1950年11月到1952年5月,第77任务部队飞机出动攻击20567架次,岸基陆战兵飞机出动侦察与阻击共25 266架次。驻远东空军出动侦察与阻击共126702架次,第95任务部队在执行阻击任务中发射了230000发炮弹。

彭敏1968年交给本文作者彭倍勤保留的资料。作者因看到此资料有感而写本文

美军承认尽管“联合国军”有这些努力,我志愿军必要的供应却从未断绝,志愿军从未因供应问题而限制其战斗活动(除局部与暂时的例子之外)。一切迹象表明,志愿军有能力增加其运往前线的供应物资。整个战争中,全部铁道的运输量逐月增加了,高射炮火力增加了,车辆的运输量也逐月增加了。为此,美军也在探讨为什么美军这样强大,却没能赢得战争?

我们克敌制胜的法宝是美军根本没有的。从战略上我们是反侵略、保和平的正义的战争,得到全中国人民的支持。中国以及朝鲜的老百姓,还有我们那些冒着生命危险去抢修的战士们,他们都知道自己是为保家卫国而战,不怕牺牲、无私奉献。而我们修复铁路、恢复交通的战斗历程也得到全国人民物质上的支援和精神上的大力支持。

彭敏十分珍惜朝鲜战争中铁路桥梁的抢修经验。在1955年3月他组织人员编写的《抗美援朝战争中的铁路抢修技术经验总结》的书中说:“这是饱浸着抢修人员的鲜血和智慧的,是我们战胜强大敌人的法宝。我们之所以能以弱胜强,除了我们部队的正确指挥、政治工作和后勤物质供应之外,还应包括铁路抢修的技术经验。”

彭敏是铁道兵团的工程部长兼总工程师,他很清楚,为了战争的胜利,被炸的桥梁和铁路必须修复,物资再匮乏,技术上再难都要想方设法克服它,要靠自己的努力,靠群众的智慧,实干加巧干。彭敏要求国内工厂预先做好各种规格的排架和木笼,一旦便桥被炸、路基被毁,即可利用预制件现场组合进行抢修。我国的钢铁产量与美国比起来少得可怜,我们烧红炉,把弯曲或炸断的钢轨修复;把一座桥上的钢梁拆下来,放到另一座桥上使用;许多英勇无畏的战士把定时炸弹里的炸药拆卸出来,用于炸山采石渣等等。美军对北朝鲜的正式铁路反复进行了空中攻击,在多数情况下我们无法进行修复,因为我们缺少大型机械设备和制作钣梁用的钢材。我们在北朝鲜各地修建了数以百计的便桥,充分利用朝鲜的自然条件。除雨季外,平原上的河流通常都是河床宽、河浅水少。在修建便桥时,尽量将两岸路堤向河中心伸展。路堤是用土和石头修筑,在水位高时,虽然不够稳定,但能通过比较轻的列车。像鸭绿江、大同江、清川江这些终年保持高水位的大河流,其便桥采用木桩或排架来架桥墩,上面扣以纵向木梁。此类桥虽不能承受重荷,但却便于修复。

彭敏司令员带领着部队的指战员、工程技术人员和铁路职工费尽了心思,想出种种应对的办法。面对敌人的毁灭性轰炸和洪水施虐双重困境,而采取“预设计、预计划、预测量、预施工”等对策,加速修建迂回线是彭敏在朝鲜战场上积极推行的打破敌机集中轰炸破坏重点桥梁、车站、重点线路的方法。战争肯定会破坏,为减少破坏数量,他提出变集中为分散,缩小被炸范围、简化建筑物结构、加设防护装置、伪装等;严重情况下桥梁、线路、隧道、通信、给水的应急抢修办法等等。

美军通过高空侦察把我们的薄弱方面看得一清二楚。我们的修桥技术并“没有使用某种秘密装备或先进的技术方法,主要是朴实地和有成效地使用了最普通的建筑材料和一般的工具”,“虽然志愿军缺乏军事工程装备,但是他们有无穷无尽的劳动力,因而他们工作的速度和质量在众所周知的程度上弥补了现代化机械的缺乏”。在朝鲜战争中当运输工具不能保证供应物资时,为了保证运输,将车皮采用顶牛过江、人力推车的办法,在铁路缺口处倒装倒运。利用成千上万的人背着弹药箱、汽油桶和其他供应物资,在隧道被破坏的地方,越过山岭;在桥梁破坏的附近涉水过河。美国海军中校M.W.卡格尔和F.A.孟逊说:“必须大胆承认,在朝鲜,敌人在维持其铁路网和公路网的运输活动上有惊人的毅力、决心和才能,尽管白天攻击和夜间的骚扰不停,尽管只能在晚上活动,使用陈旧的装备以及漫长易暴露和易遭损害的供应线,他们仍然能维持,甚至增加其供应物质。”

而联合国部队则士气低沉,因为他们看不到获胜的可能:“驾驶员于某一天出击或担任第一等的轰炸任务—轰炸桥梁,或在路轨上炸几个洞,当他第二天再到原地时,发现一夜之间所有的损坏都已修复。很难看到他在执行任务时所得到的效果。”他们的飞机再多,其数量还是有限的,不能把956座桥梁和231个隧道逐一破坏。他们不能忍受为了消灭几辆载重汽车而使价值40万美元的飞机和训练有素的飞行员受到机枪火力的打击,而这种情况经常发生。

在《合众社》的电文中美国也不得不承认:“在差不多一年来,美国和其他盟国飞机一直在轰炸共产党的运输系统,在北朝鲜仍有火车在行驶……坦白地说,他们是世界上最坚决的建设铁路的人。”

同样地,美国人也永远记住了在朝鲜战场上中国共产党领导下的铁道卫士们,以生命构筑的这条“打不烂、炸不断的钢铁运输线”。

作者为彭敏长女,原题:《抢修铁路 殊死搏斗》。原文刊载于《炎黄春秋》2020年第10期

「 支持乌有之乡!」

您的打赏将用于网站日常运行与维护。

帮助我们办好网站,宣传红色文化!

欢迎扫描下方二维码,订阅乌有之乡网刊微信公众号