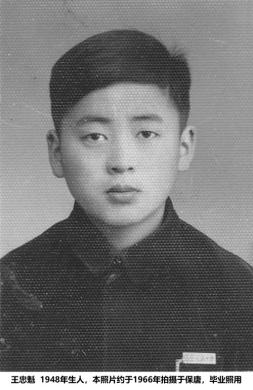

见证共和国系列丛书之一——我那三十年(1952-1982)连载9初中一

短暂的初中生活(一)

(1960年—1962年)[本章共7小节,分两次连载]

1.差点儿被赶出教室

说实在的,从小学到高中,在学习方面我没觉得有什么压力,只是临高考前比平时多用了些功,打算升大学时更把握一些。

1960年我考入初中,那年巴彦塔拉中学收了八个初中班。还有两个师范班和一个跃进班[ 师范班和跃进班要求用两年的时间学完三年的初中课程。],这两种班都是大跃进的产物。

记得开学那天,当我第一次迈进教室,讲台前已经乱哄哄地站了不少同学。一名高个子女生一回头见我往屋里走,喊:“出去!别到这里来玩!”我说:“我也是这个班的。”她不信,还说:“谁家的孩子,你搅什么哄。”别人也都半信半疑,齐刷刷地用眼睛往我这儿看,没有让开的。

恰巧,班主任雷(雷生云)老师也来了,向同学们解释说:“他是咱们班的。同学们先自己找座位坐下,等一等其他没到的同学吧。”

我盯了这个女生一眼,想知道她的名字,怎么这么嗓门高。凭什么看我个子小就不信我是这班的学生呢?

后来知道,她姓陈,为人总是大大咧咧的,我也就不怪她了。这件事在班里一度当成笑话讲。

2.那时的政治课

也难怪同学们开学那天撵我,考入新初一的同学年龄同小学一样参差不齐。但是这种现象持续了不到一个学期,年龄太大的[ 比爸爸大五岁以上的。]就“下放”回家了。“师范班”也同时下放了。随后不久,包括许多工人也纷纷下放[ 这应该是杨尚昆做的减少城市人口数量的事吧?他的这个工作是不是1960年开始做的我不清楚,我只知道我在布淇浩的家的前院的贾大娘原来曾经是包头医院的护士长。就是在那次下放中回到了农村,从此做了一辈子农民的。]当农民。

政治课上,我们大致知道了为什么当时有“下放”这一举动。

由于三年自然灾害和中苏关系恶化带来的经济后果,国家的政策有了新的变化,“调整,巩固,充实,提高”“以工业为主导,以农业为基础,粮食是基础的基础”成了老师讲政治课的主题。

为了解决粮食不足的问题并充分调动农民的积极性,1962年,农民分了自留地,还允许开镐头荒,大跃进也不搞了,“共产风”也彻底刹住了。这些举措,很快改变了国家当时的困境,使情况一天天地好起来了。

刚上初中时,小学生虽然不住宿了,但“共产风”还没刮过去,机关的大食堂还在办着。

父亲当时是信用社主任,他们的单位和邮局1960年冬天共办了大食堂。而我,则到学校与住宿生们一起吃,住还是住在家里。

弟弟妹妹们年龄都不足十岁,供应量都较少,自然也吃不饱[ 那时的供应标准是:从1岁到9岁,分别为每月7、9、13……25斤,成年人是28斤,中学生因为正处于青春发育期,是35斤。]。我的定量多,看到弟弟妹妹比我饿,我心里很难受。有时,学校吃焖高粱米饭,我就悄悄地多预定几两,想法子放学后拿回家。

我有一个恰好能装二两米饭的小茶杯,把饭紧紧地压在小茶杯中,压实后再口朝下慢慢敲出来,把饭做成像小月饼似的,用纸包好带回家。拿回两个这样的饭坨,到家就可以做半盆粥,给弟弟妹妹们吃一顿。住宿生也有用这种方法往家拿饭的,他们请假回家,时常给家中带上十个八个这样的小饭坨。这事是个公开的秘密,只是不便张扬。谁也不愿意说家中的粮不够吃,这就是那时的政治气氛。

1961年夏,家门前的公社高粱红了。高粱地里有条人踩出的小毛毛道。有一天,母亲和我从地里走过,她说:“弄回几穗做顿干饭给你弟弟们吃吧”。我说:“不加工成米能好吃吗?再说我爸爸知道了怎么了得!”母亲说:“你爸这几天下乡不在家,回来也别对他讲!高粱是粮食,怎么也比野菜强。”

就这样,母亲提心吊胆地用手折了七八穗揣到了腋下,偷偷地放到家。夜深时,她用盖帘搓下高粱粒,做了半盆高粱米饭,叫醒了弟弟妹妹吃了这顿特殊的“野味”,并再三告诫我们不许与爸爸讲。

提起父亲,他是有名的被人称谓的“老八路[ 其实是解放军,爷爷在抗日期间是民兵连长,不属于部队编制,解放战争时才参军入伍的。]”,又是解放前就入党的老共产党员。在各村群众的眼里,他是个黑脸包公。村里有困难找他,公社领导都不好解决的事,他都能秉公办理把问题摆平,因此各村的干部和群众都很敬畏他。但在家里,他又是对家人要求极严的家长,作风又很霸道。他霸道得有时不近人情,这点绝不像在外头下乡工作时对别人的饥苦关心备至的态度。家里人别说是“偷”公家东西,就是秋天捡地,社员们都去拣,他也不准我们去拣。1958年,外村生产队(协代公社)到镇里卖大萝卜,大车围了一堆人争着买。一个萝卜被弄到了地上,滚到了沟里没人理,五岁的二弟在街上跑着玩看到了捡回了家里,被爸爸看见了,吼着叫送回去。同单位的苏大叔说:“这不能怪孩子,更没必要和孩子生这么大气”。但最后还是把萝卜送了回去,在大叔的劝说下事情才算平息。

整理者按:爷爷的脾气确实非常的暴躁。尽管他很喜欢我,但小时候在他睡觉时我从不敢大声说话!前一段时间,电视上演《激情燃烧的岁月》时,爸爸看了以后笑了,对我说,爷爷的行为和脾气,像极了石光荣!

提起粮食紧张,好心的社员因我家安分守己挨饿,曾偷偷地往我家送过粮。西村老贫协主席孙连东与我家是河南老乡。他家河西岸是国营农场,村里人冬天常去农场扫粮[ 指秋收后没有收干净的粮食。],他家几乎没有挨过饿。记得有一次,孙大娘用驴驮了20多斤高粱米,藏在旧棉花里,借弹棉花之机往我家送过粮,这还要瞒着爸爸。

到了六十年代中后期,社员们几乎没有不在秋天偷着往家弄粮的,这已成了公开的秘密。我家居住的西巴村,除了几家地富人家不敢从生产队地里往家弄粮,我家是唯一的“守法”家庭了[ 见前边彩页中的“图5 1962年爷爷的全家福”]。

1969年,我插队下乡,第二年又翻盖房子,社员们背地里对我讲:“你秋天再不瞒着你爸爸往家弄点粮食,明年盖房给社员吃啥?”于是,那年秋天,夜里我也同别人结伴弄[ 参与者都不说“偷”字。]了十几次粮,解决了第二年盖房的大问题。

这事父亲后来知道了,却也没说什么。因为像他这样一个“老革命”,当时却挨了批斗,被打得半死,这对他的震动很大。实际上,“文化大革命”的扩大化震动了所有的革命老前辈,越是革命者,被批斗得越凶。后面,我对这段历史还有独立的章节回忆。

我曾想单独写一篇散文“偷的故事”,来描述那个年代自己的这一段经历。“偷”本来是一个贬义词,但历史上也有因“偷”被赞颂的人物,小说里“神偷猴子阮英”啦,“鼓上蚤时迁”,以及近代的“燕子李三”等等。他们反映的是那个时代的特征,他们为正义,为斗争而偷。而我,为了生存,我也曾偷过,是不是我们这一代人那个时代必需的经历呢?我不敢下断言,但有过这经历的人绝不是少数。

3.瓜菜代时期的印象

我初中时代的前段,正是受自然灾害影响最深的时期。为了农业上的丰收,学校掀起了积肥高潮。记得我一次起早捡粪,误把月光当成了天亮,捡到学校院内才发现,各班的值日生还没来教室生炉子,厨房的大师傅才刚来做饭。在月光下,我误把住宿生刚拉过的屎当成了冻粪,踩了一脚。“好黑天不如赖白天”,从这事上我才深有体会。

秋收时,学校曾组织各班跨公社下去帮助生产队收割,我们班在西玛拉沁干了一个星期。那年,我虽然仍是全班最小的[ 隋校长的女儿倒数第二大,比爸爸大一岁,其余的人都大爸爸两三岁。],但是我割地已不像在小学时,现在已经能和大家一样干活了。到了高中,我比很多男生还能干了。高中时一次搞班费去火车站抬木头,班里要挑十六名大个子男生去,我坚持要去,劳动委员只好同意。一天下来,多数人的肩都压得红肿了,而我却没事,这要归功于我从小的锻炼。我从八周岁就挑水,九岁就正式负责全家一年的烧柴,练就了一副铁肩膀。我母亲是小脚,与别人抬一桶水一颠一颠的,到家时只剩半桶了;父亲又常年下乡。我从小就肩负起了解决烧柴、吃水这两项工作。当时,连村里人见了都很惊讶。特别是解决烧柴问题,全凭人背肩挑,一出去少则二三里,多则十来里。

“柴”成了我一生最大的苦劳动。就是以后用车拉了,也仍需要刀割耙搂。直到1980年实行联产承包责任制,有了更多的庄稼秆可烧,情况才稍有好转。1990年家搬到了煤城霍林郭勒市,才彻底告别了柴源的苦恼。

对农业的重视还表现在巴中那几年种了十几垧“农田基地”上。每周半天的学农劳动,使我在基地上学会了各种农活,这为以后我下乡打下了基础。以后我下乡在生产队劳动中能成为一把好手,差点被选上队长与当时的锻炼有一定关系。

同学们吃不饱,劳动的热情却很高。当然,在自己的基地上干活,免不得“偷”吃一些东西。运“地八寸”大萝卜时,大家吃点老师也装作没看见。记得那年冬天,在菜园子劳动,不知谁发现大头菜[ 就是圆白菜,东北又叫疙瘩白。]根也能吃,还挺甜的。于是不少人也尝了起来。国家对我们这些中学生还是很看重的,也很照顾我们。那时供应户成人每月才28斤粮,而我们的标准是35斤。除去每月支援灾区的一两斤,每天也能吃上一斤多点粮。但由于副食差,劳动强度又大,人的肚子特别能吃,总觉得半饥半饱的。

大师傅们为了让同学们吃得饱一点,把葱胡儿[ 葱的根,是须状物。]洗净、切碎做成菜,并取雅名“龙须小豆腐”。还有用菜充饥的“瓜菜代”[ 当时由于粮食奇缺,账面上要求的粮食量无法满足,就用地瓜、白菜等东西来抵偿粮食的缺口。]等名字。总之师傅们没少想办法,大家感谢他们。

艰苦的生活与劳动锻炼,并不是坏事,它不但培养了我的意志,还练就了我强壮的身体。在以后的三十多年工作中,我干什么事常常走在前面,再没觉得苦过累过。一起工作的同志们戏称我也是“王铁人”。至今,我已经是快奔六十的人了,我还能一口气做十来个引身向上,做四十多个俯卧撑,下蹲百十多次,没有吃过苦的许多年轻人[ 这是在说我呢,不过我打字可比他快,他说的比不上我打得快!——整理人]恐怕现在也很难办到。

(待续)

「 支持乌有之乡!」

您的打赏将用于网站日常运行与维护。

帮助我们办好网站,宣传红色文化!

欢迎扫描下方二维码,订阅乌有之乡网刊微信公众号