什么是“阶级性”?

在马克思主义的理论体系中,“阶级性”是一个核心概念,它指的不是个人的性格或道德品质,而是指在特定的社会经济结构(即生产关系)中,不同社会集团所必然具有的根本属性、立场、利益和意识形态特征。

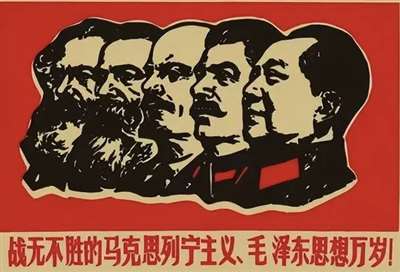

马克思主义认为,人类自进入阶级社会以来,其思想、文化、政治制度乃至情感倾向,都深刻地打上了阶级的烙印。

阶级性的根源在于人们在物质生产和社会经济结构中所处的不同地位。

这种地位主要由对生产资料的关系(是占有还是不占有)来决定,并由此派生出他们在社会劳动组织中的作用以及领取社会财富的方式和多寡。

例如,在资本主义社会,资产阶级占有生产资料,依靠剥削雇佣劳动者的剩余价值而生活;而无产阶级则不占有任何生产资料,为了生存不得不向资产阶级出卖自己的劳动力。

这种根本对立的经济地位,决定了这两个阶级具有截然不同甚至根本对立的阶级性。

资产阶级的阶级性集中体现为维护私有财产制度、追求利润最大化和资本增殖的永恒化;而无产阶级的阶级性则内在地包含着对剥削制度的反抗、对集体主义与平等解放的追求。

因此,阶级性是一种客观的社会存在,它不以单个人的意志为转移。

一个人出生在某个阶级环境中,其思维方式、价值观念和利益诉求就会潜移默化地被该阶级的整体生存条件所塑造。

马克思主义强调,在阶级社会里,超阶级的、纯粹的“人性”或“全民”的文化与意识形态是不存在的,它们总是渗透着特定阶级的内容与诉求,服务于特定阶级的利益。

国家、法律、哲学、艺术等上层建筑,也都具有鲜明的阶级性,是阶级斗争的工具和反映。

无产阶级要获得最终解放,就必须认清自身及其他阶级的阶级性,形成独立的阶级意识,并通过阶级斗争推翻资产阶级的统治,建立一个无阶级的共产主义社会。

什么是“对立”?

有狭义和广义之分。广义的对立是指事物矛盾着的两个方面间的互相排斥、互相斗争、互相抗衡的关系。世界上一切事物都是对立统一。狭义的对立是指矛盾斗争的一种表现,即激化了的矛盾。

矛盾双方的对立是矛盾的根本属性,是矛盾的一种本质关系。矛盾是绝对的,对立是绝对的,正如运动、发展是绝对的一样。

矛盾的对立、斗争是事物发展变化的根本原因。矛盾的对立、斗争不断地打破事物自身的稳固状态,使事物呈现运动状态。

毛泽东说:“矛盾着的对立面又统一,又斗争,由此推动事物的运动和变化。”

矛盾双方的对立是动态的,是不断发展变化的。对立在量变过程中,表现为排斥、斗争,在质变过程中,表现为转化。

掌握矛盾对立的动态关系,不仅看到矛盾,而且看到对立;不仅看到对立,而且看到转化,克服思想僵化,才能依据事物发展的不同情况做好工作。

「 支持乌有之乡!」

您的打赏将用于网站日常运行与维护。

帮助我们办好网站,宣传红色文化!

欢迎扫描下方二维码,订阅乌有之乡网刊微信公众号