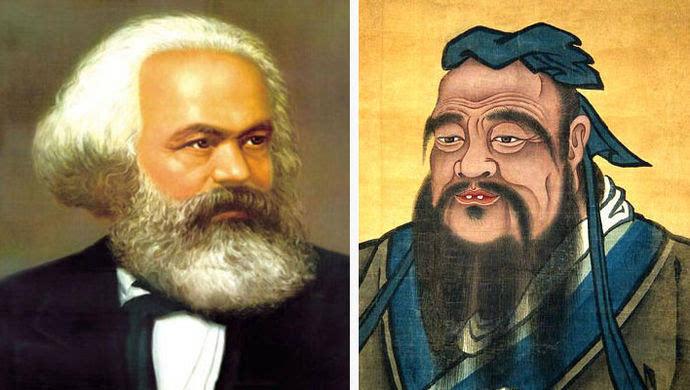

在历史的长河中,孔夫子作为古代教育家,其思想与实践产生过一定的影响。然而,若以马克思主义的唯物史观加以审视,则必须指出:孔夫子的教育本质上是为巩固封建统治阶级服务的,其目的在于培养维护宗法等级秩序的“君子”与“士”,而非解放人的潜能。新中国的教师,诞生于无产阶级革命胜利之后,扎根于社会主义土壤之中,其历史使命、阶级立场与实践方法同孔夫子有着根本性的区别。“新中国的教师不是孔夫子”,绝非对历史人物的简单否定,而是基于历史唯物主义与辩证唯物主义的一次深刻阶级分析,是对社会主义教育工作者独特历史角色与政治本质的科学界定。

从阶级基础上看,孔夫子的教育实践依附于奴隶制向封建制过渡时期的统治阶级。他的“礼乐射御书数”六艺教育,内容上服务于培养治理国家的精英阶层,客观上强化了“劳心者治人,劳力者治于人”的阶级划分。其教育哲学的核心“仁”与“礼”,旨在调和阶级矛盾,维系既有社会结构,而非颠覆它。反之,新中国的教师是无产阶级知识分子队伍的重要组成部分,是“工人阶级的一部分”。他们的工作并非为某个剥削阶级培养代理人,而是服务于最广大的人民群众,致力于培养“有社会主义觉悟的有文化的劳动者”。这一鲜明的无产阶级属性,决定了新中国教师与为旧统治阶级服务的孔夫子存在本质差异。

从教育目的与内容上剖析,二者更显泾渭分明。孔夫子的教育以“复礼”为导向,旨在回溯一个理想化的古代秩序,其知识体系不可避免地带有复古性与封闭性。而新中国的社会主义教育,则以马克思主义为指导思想,旨在通过传授现代科学文化知识,培养学生认识世界、改造世界的能力,其最终目标是实现人的自由全面发展,并为最终消灭阶级、实现共产主义准备条件。毛泽东曾指出:“我们的教育方针,应该使受教育者在德育、智育、体育几方面都得到发展,成为有社会主义觉悟的有文化的劳动者。”这一方针充满了革命的、实践的唯物主义精神,与孔夫子“述而不作,信而好古”的唯心主义取向形成了鲜明对比。

从方法论上审视,孔夫子的教学多采用自上而下的灌输与对古代经典的诠释,强调学生对权威的尊崇与服从。这种方法论易于压抑批判性思维与创造性实践。新中国教育则倡导理论联系实际,教育与生产劳动相结合。教师不仅是知识的传授者,更是学生思想的引领者与实践的指导者。他们鼓励学生投身社会实践,在改造客观世界的同时改造主观世界,这正是辩证唯物主义实践观的生动体现。这种充满生机与活力的方法论,是任何旧式教育都无法比拟的。

因此,“新中国的教师不是孔夫子”这一论断,深刻揭示了社会主义教育工作者肩负的全新历史使命。他们不再是旧式“师道尊严”的象征,而是塑造社会主义新人的“人类灵魂工程师”;他们的工作不再是维系旧秩序的保守力量,而是建设新世界、创造未来的革命性力量。认清这一本质区别,有助于我们更自觉地坚持社会主义办学方向,抵制一切试图将教育拉回封建旧轨或引向资本主义歧路的错误思潮。

「 支持乌有之乡!」

您的打赏将用于网站日常运行与维护。

帮助我们办好网站,宣传红色文化!

欢迎扫描下方二维码,订阅乌有之乡网刊微信公众号