巴里巴尔在《论再生产》的序言中提到,对阿尔都塞来说,张麻子是一个“新列宁”。而在数十年后,在他曾经生活与斗争过的土地上,他的面目反而变得更加模糊而复杂——虽然实际上,这些面目无非是“父亲”的不同面目。在某种意义上,“父亲”与“列宁”两个身份尖锐地对立着——虽然在流俗的理解中,列宁是另一个父亲,【1】但是如果我们仔细思考,我们不难理解列宁领导的革命的目标正是一场最彻底的弑父。某种理解下的“革命领袖”不正体现了这样的悖谬吗?“革命”意味着彻底消灭“父亲”(重要的不是“你”也不是“钱”,而是“没有你”),但“领袖”这个概念显然会被理解为某种父亲的指称。某种意义上说,这样的悖谬在他与他的事业中体现得更加淋漓尽致。【2】但是在今天的日子里,我们尽可把历史留给历史,仅仅去考虑作为“历史同路人”的他是如何被拖进今天的历史情境中来的。

父亲的三张面孔

在当今某种历史叙事中,张麻子是“国·父”,他的事业的终极目的是建立“现代国家”或是 完成“中华(汉)文明”史中“收拾旧山河”的圣人事迹。他的“革命”是且仅是一场现代民族主义事业,这样的革命是“不会有现代化以外的东西”的。对他们而言,在“伟大斗争”的历史中,绝对没有任何断裂的存在(因此“通三统”自然水到渠成),所有那些“逆潮流而动”的趋势,如果不能以某种方式支撑当下时代的合法性的话,那就必须作为“错误”、“歪路”,作为历史的杂音被否定掉。在这里,一切的历史都是今日历史的注脚,死去的“父亲”只能为活着的父亲服务,在“领袖”的注视下,(被人格化的)国家才能在“治理体系与治理能力现代化”的康庄大道上稳步前进。

在另一种叙事中,张麻子成为某种符号。不同个体的伤痕借助这个符号凝结起来,塑造出一个完整且暴力的父亲。这样的“伤痕”并不是既有秩序的简单反题,而是与秩序以复杂的方式缠绕在一起。它一方面当然可以是某种古典的或进步的自由主义的支撑(要彻底摧毁“整全性暴力机器”的“余孽”,建立某种“liberal and democratic”的新秩序),另一方面其实也可以以犬儒主义的方式完成与当下秩序的共谋(如果不想回到那个混乱血腥的“旧时代”,就应该维持住现行秩序)。此种“父亲”形象在两种意义上完成了与第一种叙事的合谋。这样的叙事可以作为“忠诚的反对派”构成第一种叙事在现象领域的反题,也可以作为一种犬儒主义意识形态要求人们放弃对上一种叙事的抵抗。【3】

还活着吗?

第三章叙事则塑造出一种“革命领袖”的形象。当市场经济带来的压迫以直观地形式作用到现实的社会成员中时,对旧日“父亲”的记忆便以一种漫画化的方式显现出来。他们中的一些人似乎依然坚信今天的所谓“遗产”可以召唤出一个英明伟大的“张麻子”来救赎所有人,另一部分人则仅仅能够哀叹“人民对不起九筒”。当然,对他们而言,或许可能的或现实的“沙皇陛下”是真心想要解放他们,只是“贵族”与官僚在背后使坏。他们可能不清楚,他们今天祈求的那个“父亲”并不是他们指称的那个父亲。【4】他们以为他们在呼唤“列宁”,但他们真正在想要的可能仅仅是一个胡安·庇隆。【5】显然,有人会为“列宁”的所投身的事业谱写赞歌,但是我认为大家都有印象,唱着“麻匪”的歌,宣称要“节制资本”的人却未必想着去完成“列宁”的事业。

那些变成父亲或没变成父亲的“列宁”们

父亲有一个身体,但却有无数张脸,一般来说,我们也常常只能在父亲的无数张脸的缝隙中斜视父亲的身体。实际上,父亲不就是民族国家-市场经济本身么?许多人认为资本逻辑仅仅意味着利润最大化,是无情感,无冲动的纯粹“理性”。但我们不要忘了,马克思在《资本论》第一卷中的讨论主要关注“单一资本”的运动,【6】但“资本主义”作为一个复杂的社会形态,必然是多面的。换句话说,盈利与亏损、开放与封闭、自由放任与国家调控、“发挥企业主体作用”与“防止资本无序扩张”本身都是资本主义秩序的应有之义。如果资本主义存在一个“真理”或者“本质”的话,这样一个本质则只能被把握为资本主义的矛盾本身——只有当危机来临的时候,资本主义的“本质”才能以直观地方式展现在大家面前。

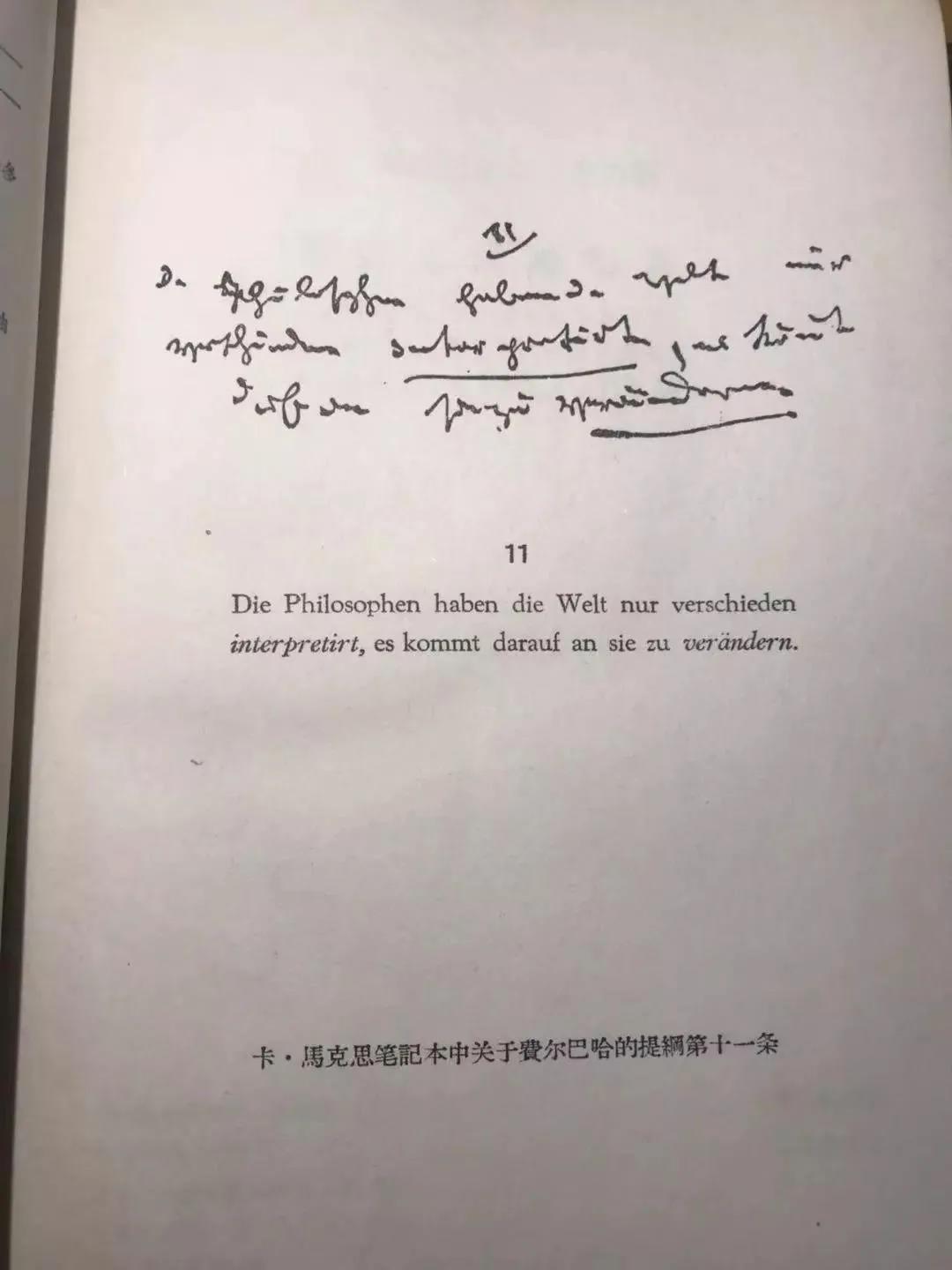

作为革命家的马克思主义者,也就是我们的“列宁”们从来不是那些希望在资本主义制度内部达到“经济民主”、“公平正义”或者“天下为公”的人。他们不屑于仅以罗尔斯、诺奇克的方式谈论“正义”的定义,也不屑于像列奥·施特劳斯和他的门徒们那样在既定的外部世界中去追求一个抽象的“好的生活”。但是拒绝浅薄的“建构性政治”并不意味着将自己降格到一种无内容的“颠覆性政治”上,他们相信,一种现实的,有内容的建构性政治必须以颠覆性的方式实现,只有与父亲“决裂”,一种真正的历史才能被展开。【7】马克思的一切思考都是以这样一种革命政治为中心的,他是哲学家、科学家,但首先是一个革命者。只有从这个角度进入马克思的理论,我们才能理解他在《关于费尔巴哈的提纲》中说的“改变世界”究竟意味着什么。

问题在于“改变世界”

从这个意义上,最具现实性的“马克思主义”正是被“列宁们”继承了,他们的存在使得马克思的理论不会仅仅被降格为一种“批判理论”。【8】除了列宁本人与属于阿尔都塞,更属于我们的“新列宁”同志【9】以外,这个名单可以列得很长:卢森堡、葛兰西、胡志明、霍查、格瓦拉与卡斯特罗、某种意义上还有托洛茨基……他们或许已经无法救赎自己的事业,但我们却仍然有救赎他们的可能。如果我们今天仍然对他保有真诚的敬意的话,我们就应当接过他们的旗帜,带着他们的理想以各种方式推动他们的事业,毕竟,只有无产者解放了全人类,最终才能解放自己。

“过去已向我们反复证明,要是敌人获胜,即使死者也会失去安全。而这个要做胜利者的敌人从来不愿善罢甘休。”

注释:

【1】与马克思、恩格斯、斯大林一样,虽然是“死去的白人”,但在中文写作中,引用列宁时,我们是不需要标注国籍的。

【2】对那个时代的进一步了解,本文无能为力。

【3】对那个历史事件的“避讳”构成了巴迪欧意义上的“律法”,此种律法存在的意义就是让大家去打破,“打破律法”这一行为实际上是被默许乃至“提倡”的,因为它本身已经成为了意识形态生产的一个环节。

【4】如果各种形式的变革的可能真的显现出来,他们中的很多人常常是要用尽一切力量去反对的。

【5】胡安·庇隆:阿根廷前军人总统。在任期内采取一系列福利政策与亲近工人的姿态,将自己的政治思想表述为资本主义与“共产主义”之间的“第三立场”。实际上,他本人的相关政治思想与政策受到墨索里尼的影响,世界知识出版社在1946年的文章中甚至将之称为“南美洲的希特勒”。

【6】马克思在《资本论》中的模型是一步步扩展的,在第二卷中,马克思对资本循环进行了比较详细的把握,在第三卷中,则将不同部门之间的多个资本竞争纳入了讨论。

【7】革命的建构性因素需要从现实的劳动者中去寻找,在他们的生产组织、劳动时间与抗争中,一种可能的,民主的社会结构的萌芽会被展现出来,革命的目的是实现这样一种可能性。这意味着革命的马克思主义者必须将自己与具体的劳动与劳动者(以各种方式)联结起来,依靠他们、协助他们“自己解放自己”。

【8】马克思与许多马克思主义者当然是优秀的批判理论家,但就马克思而言,所有的批判都应当是指向现实的革命的。以他本人来说,只有在具体的革命实践中,《矛盾论》这样的理论文本才能显现出自己的生命力,当“主要矛盾”、“次要矛盾”一类概念不再为我们指明具体的斗争方向,而是成为了教科书上抽象的概念的时候,《矛盾论》本身必然沦为教条。

【9】他当然是伟人,也是一位无法绕过的导师,但是他首先依然是我们的同志,他与我们共享一个事业,同时他需要接受民主监督与批评。笔者认为,一个祛魅的,复活的毛依旧是可能的,他的理论与实践经验依然可以被有选择地吸收到今天的事业中,当然前提是这个事业确实是我们的事业。

「 支持乌有之乡!」

您的打赏将用于网站日常运行与维护。

帮助我们办好网站,宣传红色文化!

欢迎扫描下方二维码,订阅乌有之乡网刊微信公众号