引论:在历史的废墟上重铸识别真伪的准绳

自国际共产主义运动诞生以来,尤其是在20世纪一系列社会主义国家建立之后,“究竟什么是社会主义?”这一问题,便从一个纯粹的理论议题,演变为一个与亿万无产阶级命运休戚相关的、充满血与火的实践问题。历史的进程充满了吊诡与反复:一些曾被誉为“社会主义明灯”的国家最终走向了资本主义的全面复辟,一些打着社会主义旗号的国家其内部却呈现出与社会主义理想背道而驰的压迫与剥削。这种复杂而残酷的现实,向所有真正的马克思主义者提出了一个不容回避的、至关重要的任务:我们必须锻造出一把锋利的理论武器,用以辨别真正的社会主义与打着社会主义旗号的修正主义。

一种流传甚广的、庸俗化的经济决定论观点认为,判断一个国家是否是社会主义,其唯一的标准便是看其经济基础是否是公有制。这种观点,因其简单直观而具有极大的迷惑性,但它恰恰是修正主义最喜欢用来掩盖其背叛行径的理论迷雾。它割裂了马克思主义的活的灵魂——即经济基础与上层建筑的辩证统一,最终必然导向对国家阶级本质的误判。

本文旨在对这一庸俗观点进行彻底的清算,并重新申明马克思列宁主义、毛泽东主义关于这一问题的根本立场。本文的核心论点是:生产资料公有制,仅仅是社会主义的必要条件,而非充分条件。判断一个国家社会性质的最终、也是唯一的决定性标准,在于其国家的阶级属性,即其上层建筑的核心——国家政权,是否真正并持续地掌握在无产阶级手中,是否在实践着全面的“无产阶级专政”。离开了这一政治标准,任何所谓的“公有制”都将不可避免地蜕变为其对立面——服务于少数特权官僚阶层的“官有制”,而整个国家也将从社会主义的轨道滑向资本主义复辟的深渊。

第一章:基础与上层建筑的辩证法——超越庸俗经济决定论

1.1 对马克思主义基本原理的机械化歪曲

庸俗经济决定论的理论根源,在于对马克思主义关于经济基础与上层建筑关系的机械化、公式化的歪曲。他们抓住“经济基础决定上层建筑”这一基本原理,将其绝对化,认为只要生产资料的所有制形式被法律确定为“公有”,那么其上层建筑——国家政权、意识形态等——就自然而然地、永久地具备了社会主义的属性。

然而,这完全违背了马克思主义的辩证法。马克思主义在肯定经济基础的最终决定作用的同时,从未否定上层建筑的巨大反作用。一个革命的、无产阶级的上层建筑,能够保护、巩固和发展社会主义的经济基础;反之,一个腐化的、资产阶级的上层建筑,则会破坏、瓦解和最终颠覆社会主义的经济基础。历史,是由活生生的人在进行阶级斗争的过程中所创造的,而不是由僵死的生产关系条文所自动演进的。

1.2 列宁的贡献:夺取并巩固政权是首要前提

列宁在其光辉著作《国家与革命》中,早已对这一问题做出了经典性的回答。他反复强调,无产阶级革命的首要问题,就是打碎旧的资产阶级国家机器,建立起无产阶级自己的国家机器——即无产阶级专政。夺取政权,是建立社会主义经济基础的前提,而不是其结果。没有一个强大的无产阶级政权作为保障,任何公有化的成果都无法得到巩固,随时可能被国内外资产阶级的联合反扑所颠覆。

这雄辩地证明,政治权力,即国家的阶级性质,在革命和建设的全过程中,都具有首要的、决定性的地位。将经济基础从无产阶级专政这一政治前提中抽离出来,孤立地加以谈论,是典型的右倾机会主义和修正主义的思维方式。

1.3 毛泽东思想的发展:论上层建筑的反作用与无产阶级专政下继续革命

毛泽东同志则在领导中国革命和建设的实践中,进一步创造性地发展了关于基础与上层建筑关系的理论。他深刻地指出,在社会主义社会建成之后,阶级斗争并没有熄灭,资产阶级与无产阶级之间“谁战胜谁”的斗争,将贯穿整个社会主义历史时期。而这场斗争,最集中地表现为上层建筑领域,尤其是意识形态和政治路线领域的斗争。

他敏锐地观察到,即使在生产资料公有制建立之后,旧的意识形态、旧的官僚习气依然存在,并且党内随时可能产生新的资产阶级代理人。这些人一旦窃取了领导权,就会利用他们手中的权力,去改变社会主义国家的政治路线,进而瓦解社会主义的公有制经济基础。基于这一深刻洞察,他提出了“无产阶级专政下继续革命”的伟大理论。

这一理论的核心,就是要坚持不懈地在上层建筑领域进行革命,确保国家的领导权牢牢掌握在真正的马克思主义者手中,以防止“卫星上天,红旗落地”的悲剧发生。这从理论的最高层次上,阐明了政治挂帅、路线斗争对于巩固社会主义制度的决定性意义。

第二章:无产阶级专政——甄别真假社会主义的唯一“试金石”

2.1 “专政”的真实内涵:对谁专政,对谁民主

无产阶级专政这一概念,常常被资产阶级及其辩护士们污蔑为“暴政”和“独裁”。然而,这恰恰暴露了他们的阶级立场。马克思主义者从不讳言“专政”的暴力属性,但关键在于,必须搞清楚“对谁专政”和“对谁民主”这一根本问题。

无产阶级专政,其实质是无产阶级民主,是人类历史上最广泛的、属于绝大多数劳动人民的民主。在这种制度下,工人、农民等广大劳动群众,第一次成为国家的主人,享有管理国家、管理军队、管理各种企业、管理文化教育的权利。同时,它又必须对极少数被推翻的、企图复辟的资产阶级及其代理人,实行最坚决、最无情的专政,剥夺他们的政治权利,镇压他们的反抗。

因此,无产阶级专政的公式就是:对广大人民实行最广泛的民主,对阶级敌人实行最有效的专政。一个国家,如果其所谓的“民主”是允许资产阶级自由派分子、反动知识分子肆意攻击社会主义制度,而劳动人民的革命言行却受到压制,那么它绝不可能是无产阶级专政。

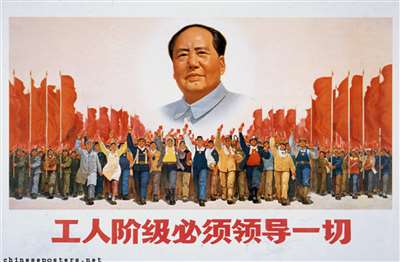

2.2 “工人阶级领导一切”:领导权的阶级归属问题

无产阶级专政,在组织上的最高体现,就是“工人阶级领导一切”。这绝非一句空洞的口号,而是包含着极其具体的阶级内容。

第一,它意味着国家的最高领导权,必须掌握在由无产阶级最先进的分子所组成的先先锋队——共产党手中。这个党,必须坚持马克思主义的革命路线,时刻警惕内部的腐化和蜕变。

第二,它意味着工人阶级必须作为领导阶级,通过工农联盟,团结广大农民及其他劳动群众。如果一个国家的工人和农民,在社会地位上处于最底层,在政治上毫无发言权,在经济上遭受着严重的剥削和压迫,那么无论这个国家在名义上叫什么,它都与社会主义毫无关系。

第三,它意味着在工厂、农村、学校、机关等一切社会单位,都必须确立工人阶级的实际领导地位,而不是由少数脱离群众的官僚、专家或技术权威说了算。

任何形式的“精英政治”、“专家治国”或“官僚政治”,哪怕其领导者是从工人阶级中提拔上来的,只要其脱离了工人阶级的监督,不再代表工人阶级的根本利益,那么它就已经蜕变为无产阶级专政的对立面。

2.3 历史上的实践形式:从巴黎公社到苏维埃与人民公社

无产阶级专政并非一个抽象的理论模型,它在历史上曾创造出多种光辉的实践形式。

从巴黎公社打碎旧官僚体系、实行普选制和低薪制的伟大尝试,到十月革命后建立的“一切权力归苏维埃”的工兵农代表苏维埃制度,再到中国革命中创造的人民代表大会制度与“三结合”的革命委员会、以及作为政社合一的人民公社,这些都是无产阶级在不同历史条件下,为实现自身统治而进行的伟大创造。

这些实践形式的核心,都在于最大限度地保证劳动人民能够直接参与到国家管理之中,防止国家机关由“社会公仆”蜕变为“社会主人”。

第三章:从公有到官有——修正主义国家所有制的蜕变之路

3.1 赫鲁晓夫的背叛:“全民国家”论对无产阶级专政的公然取消

苏联从世界上第一个社会主义国家蜕变为修正主义乃至社会帝国主义国家,为我们提供了一个最为深刻和完整的反面教案。这场蜕变的理论突破口,正是赫鲁晓夫在苏共二十二大上抛出的“全民国家”和“全民党”的谬论。

赫鲁晓夫宣称,苏联已经“消灭了阶级”,因此无产阶级专政已经“不再是必要的”,苏联国家已经成为“全体人民的国家”。这一理论,从根本上抽掉了马克思主义国家学说的阶级内核。它以“全民”的谎言,掩盖了苏联社会内部新生的官僚垄断资产阶级与广大劳动人民之间日益尖锐的阶级矛盾,并公开地、理论性地取消了无产阶级专政。一旦国家的阶级属性被篡改,其经济基础的蜕变也就只是时间问题。

3.2 新阶级的崛起:作为“官僚垄断资产阶级”的苏共特权阶层

取消了无产阶级专政,必然意味着另一个阶级的专政。在赫鲁晓夫修正主义集团的统治下,一个掌控着苏联党、政、军大权的官僚特权阶层,迅速地形成并巩固起来。这个阶层,通过其掌控的政治权力,非法地占有和支配着名义上属于“全民所有”的生产资料,并将社会财富转化为他们个人的豪华别墅、特供商品、高级轿车和荫庇子孙的特权。

这个阶层,尽管在名义上不是生产资料的私人所有者,但他们通过权力,实现了对剩余价值的实际占有,并形成了一个具有共同利益、共同生活方式和自我延续性的封闭集团。他们,就是苏联新生的、官僚垄断资产阶级。此时,苏联的国家政权,已经从无产阶级专政的工具,蜕变为这个新阶级维护其统治、压迫苏联人民的工具。

3.3 “官有制”的经济实质:披着公有制外衣的剥削制度

在官僚垄断资产阶级的统治下,苏联名义上的“全民所有制”经济,其实质已经蜕变为“官有制”——即官僚所有制。在这种制度下,工厂的厂长、企业的经理,不再是受工人群众监督的管理者,而是上级官僚任命的、对利润指标负责的“老板”。广大工人群众,则彻底丧失了管理企业的权利,重新沦为出卖劳动力的雇佣劳动者。

企业生产的目的,不再是为了满足社会和人民的需要,而是为了完成特权阶层所关心的利润指标,这些利润最终又被他们通过各种合法与非法的渠道所侵吞。利别尔曼改革等一系列“新经济体制”的推行,更是将利润原则置于至高无上的地位,从制度上加速了这种蜕变。

因此,这种“官有制”,是一种披着“公有制”外衣的、更具隐蔽性和欺骗性的剥削制度。它与真正的、劳动人民当家作主的公有制,早已是两种根本不同的经济形态。

第四章:“鞍钢宪法”的光辉——重建无产阶级在生产中的主体地位

4.1 对苏式“马钢宪法”的批判:专家治厂与一长制

与苏联修正主义的道路形成鲜明对照的,是中国在毛泽东同志领导下,对社会主义企业管理模式进行的创造性探索。其光辉的代表,便是“鞍钢宪法”。“鞍钢宪法”的诞生,首先是对苏联“马钢宪法”(以马格尼托哥尔斯克钢铁联合工厂经验为代表)模式的深刻批判。

“马钢宪法”的核心,是实行“一长制”和“专家治厂”。在这种模式下,厂长拥有生产经营的绝对指挥权,技术专家和管理干部垄断着企业的管理权,而工人则被排斥在管理之外,仅仅被视为执行命令的“生产工具”。

这种模式,固然在一定时期内能够带来生产效率,但它内含着严重的政治危险:它会不断强化管理者与被管理者之间的对立,扩大脑力劳动与体力劳动的差别,为官僚主义和特权阶层的滋生提供温床,最终必然侵蚀社会主义的生产关系。

4.2 “两参一改三结合”:无产阶级专政在基层的具体实现

1960年,毛泽东同志在批示中,将鞍山钢铁公司的经验总结提升为“鞍钢宪法”,并号召在全国推广。其核心内容,就是著名的“两参一改三结合”:

干部参加劳动,工人参加管理(两参):这从根本上打破了管理者与被管理者的界限。干部通过参加体力劳动,与工人群众保持密切联系,防止官僚化;工人通过参加企业管理,真正实现当家作主的主人翁地位。

改革不合理的规章制度(一改):不断地改革那些束缚工人积极性、体现资产阶级法权残余的管理制度。

工人群众、领导干部和技术人员相结合(三结合):在技术革新和生产决策中,实行民主集中制,发挥三方面的积极性。

“鞍钢宪法”的本质,就是将无产阶级专政的原则,具体地、深入地贯彻到了最基层的生产单位之中。它不是一套单纯的管理方法,而是一套完整的、旨在巩固无产阶级领导权、防止资本主义复辟的政治纲领。

4.3 “政治挂帅”:确保企业发展的社会主义方向

“鞍钢宪法”的灵魂,是坚持“政治挂帅”。它旗帜鲜明地反对“利润挂帅”和“技术挂帅”。这意味着,评判一个企业好坏的最高标准,不是它赚了多少钱,也不是它的技术指标有多高,而是它是否坚持了社会主义方向,是否有利于培养具有共产主义觉悟的工人阶级,是否有利于缩小“三大差别”(工农、城乡、脑体差别)。

这与赫鲁晓夫集团以利润为核心的改革,形成了两条截然不同的建国路线。可以说,“鞍钢宪法”,正是对“官有制”的最好解毒剂,是实现真正的、劳动人民当家作主的全民所有制的必由之路。

第五章:路线问题是根本问题——识别与反对现代修正主义

5.1 修正主义作为资本主义的内部代理人

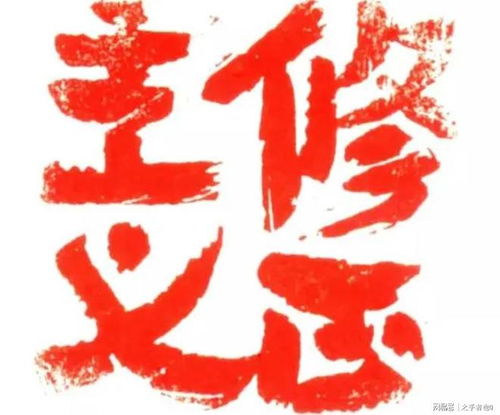

历史和现实的斗争反复证明,对于一个已经建立起社会主义制度的国家来说,最主要的危险,往往不是来自外部的、公开的资产阶级敌人,而是来自内部的、打着“红旗”反红旗的修正主义。修正主义,是资产阶级思想在工人运动和共产党内的反映,是资本主义复辟最危险的内部代理人。

他们之所以具有巨大的欺骗性,是因为他们往往也口头承认“公有制”,甚至也谈论“马克思主义”。但他们所做的,恰恰是阉割马克思主义的革命灵魂,用各种折衷、改良的理论,来模糊阶级界限,取消阶级斗争,并最终篡夺无产阶级的领导权。因此,与修正主义的斗争,是关系到社会主义生死存亡的、贯穿始终的根本任务。

5.2 现代修正主义的共同特征

尽管现代修正主义在不同国家、不同时期表现出不同的形式,但它们往往具有一些共同的、本质性的特征:

在政治上,宣扬“阶级斗争熄灭论”,用“全民国家”、“全民党”等概念来取代无产阶级专政。

在经济上,鼓吹“利润挂帅”、“物质刺激”,推崇市场机制,瓦解计划经济,最终将公有制改造为服务于少数精英的官僚资本或权贵资本。

在组织上,实行“专家治厂”、“干部路线”,压制群众的首创精神,建立起脱离人民监督的官僚科层体系。

在思想上,宣扬资产阶级的普世价值、人性论和和平主义,否定革命和斗争的必要性。

在对外关系上,实行大国沙文主义和民族利己主义,背弃无产阶级国际主义原则。

凡是具备这些特征的政党和国家,无论其旗帜是什么颜色,都已滑入了修正主义的泥潭。

5.3 坚持无产阶级的党性原则与革命路线

因此,识别与反对修正主义的斗争,归根结底,是一场关于政治路线的斗争。一条正确的、马克思主义的革命路线,是社会主义国家的生命线。这条路线的核心,就是坚持无产阶级专政下继续革命,坚持以阶级斗争为纲,不断地向党内外的资产阶级及其思想影响发起进攻。

只有通过毫不妥协的路线斗争,才能保证党的无产阶级先锋队性质,才能保证国家政权不改变颜色,才能保证社会主义事业沿着正确的方向不断前进。

结论:国家的阶级灵魂不容篡改

综上所述,我们必须得出这样一个根本性的结论:一个国家是否是社会主义国家,其决定性的标准,绝非一块“公有制”的经济招牌,而是其国家的阶级灵魂——即无产阶级专政是否名副其实。

一个真正的社会主义国家,必然是工人阶级领导一切、广大劳动人民当家作主的国家;其公有制经济,也必然是遵循“鞍钢宪法”精神、劳动者直接参与管理的、真正的全民所有制。

反之,一个修正主义国家,即便保留着国有经济的躯壳,但其政治灵魂早已被篡改。它必然是一个由官僚特权阶层所统治的、压迫工农的国家;其所谓的“公有制”,也必然是服务于这个新阶级的、被掏空了社会主义内涵的“官有制”。

这一分野,是真假马克思主义的分野,是革命与反动、进步与倒退的分野。对于全世界的无产阶级和革命人民来说,牢牢掌握住“无产阶级专政”这一根本标准,并以此为武器,去分析和判断世界上的一切政治现象,是在纷繁复杂的阶级斗争中保持清醒、坚持正确方向的根本保证。

历史的道路是曲折的,但只要无产阶级掌握了这一识别真伪的理论武器,就必将能够在未来的斗争中,最终战胜一切形式的修正主义,将社会主义的伟大事业推向最后的胜利。

「 支持乌有之乡!」

您的打赏将用于网站日常运行与维护。

帮助我们办好网站,宣传红色文化!

欢迎扫描下方二维码,订阅乌有之乡网刊微信公众号