见证共和国系列丛书之一——我那三十年(1952-1982)连载5童年四

美好的童年(四)

(1948年—1955年)[本章共16小节,分四次连载]

13.听奶奶讲故事

夏天,故乡的人喜欢把床搬到院子里睡。因为故乡的蚊子少,人们在外边睡很凉快。每当这时,我们常挤到奶奶的大床上,闹上一阵子后,让奶奶讲故事。奶奶常指着天上的星星,给我们讲牛郎和织女的故事,她指着天河讲,那是王母娘娘用头簪划出的河,把天上的织女和地上的牛郎分开了。每年七月初七,喜鹊飞来搭上桥,他们才能会上一面。她指着牛郎星旁的两颗暗点的星,说那是牛郎的两个孩子,再远一点的四颗菱形的星座,是织女扔给牛郎的织布梭子;而织女星旁有三颗星,是牛郎扔给织女的牛样子[ 牛耕地时脖子上套的工具,用来把牛的拉力传递到车或工具上。],还有“参儿(三星)捧船把(六颗星的星座),不久年下”的俗语介绍。奶奶还指着类似八边形的七颗星,说那是玉皇大帝的八角琉璃井,因七仙女打水时不小心碰掉了一个角,所以只剩七个了等等。总之,奶奶讲天上是极美的,是神仙们住的地方。

奶奶教过我一些儿歌,有的现在我还没忘,还能用故乡的话说出来。比如有一首用河南话(见注音)是这样的:

小(xiao1)白(bai4)鸡(ji2)儿,卧(wo3)门(men4)墩(dun2)儿。

客(kai2)来(lai4)了,说(shuo2):“杀(sha2)个白(bai4)鸡(ji2)吃(chi2)吃(chi2)吧。”

白(bai4)鸡(ji2)儿说(shuo2):“我(wo1)咧皮(pi4)儿薄(bo4),杀(sha2)我(wo1)不(bu3)胜(sheng3)杀(sha2)您(nin1)咧鹅(e4)。”

鹅(e4)说(shuo2):“我(wo1)咧脖(bo4)长(chang4),杀(sha2)我(wo1)不(bu3)胜(sheng3)杀(sha2)您(nin1)咧羊(yang4)。”

羊(yang4)说(shuo2):“我(wo1)浑(hun4)身(shen2)是(shi3)宝(bao1),四(shi3)只(zhi3)银(yin4)蹄(ti4)往(wang1)前(qian4)走(zhou1),杀(sha2)我(wo1)不(bu3)胜(sheng3)杀(sha2)您(nin1)咧狗(gou1)。”

狗(gou1)说(shuo2):“我(wo1)黑(hei1)介白(bai4)儿给(gei2)您(nin1)看(kan2)家(ja2),使(shi1,累的意思)咧喉(hu4)咙(nong4)眼(ye2)儿哑(ya1),杀(sha2)我(wo1)不(bu3)胜(sheng3)杀(sha2)您(nin1)咧马(ma1)。”

马(ma1)说(shuo2):“我(wo1)东(dong2)地(di3)犁(li4),西(xi2)地(di3)犁(li4),杀(sha2)我(wo1)不(bu3)胜(sheng3)杀(sha2)您(nin1)咧驴(lv4)。”

驴(Lv4)说(shuo2):“我(wo1)东(dong2)边儿(音波眼儿)磨(me3),西(xi2)边儿(音波眼儿)磨(me3),磨(me3)咧大(da3)家(jia2)吃(chi2),杀(sha2)我(wo1)不(bu3)胜(sheng3)杀(sha2)您(nin1)咧猪(zhu2)。”

猪(zhu2)说(shuo2):“我(wo1)一(yi2)天(tian2)吃(chi2)您(nin1)二(er2)升(sheng2)糠(kang2),拿(na4)住(zhu3)钢(gang2)刀(dao2)见(jian3)阎(yan4)王(wang3)。”

(天啊,河南话怎么这么怪!累死我了!老爸说如果不注音用普通话读出来不押韵,我估计大家读着也轻松不了)

在朗朗上口的乡音儿歌中,告诉了我们家畜家禽中,哪个有什么作用。

14.小时候的家教

可能全村几乎都是王氏家庭,有一个共同的老祖宗的原因吧,孩子们在一起玩耍极少听到过骂老人的。在内蒙古,常常听大人嘱咐出外玩的孩子:“别和人家打架啊!”万一孩子们打架,骂起人来也很凶的。而在我的记忆中,故乡的孩子们骂人打架的事太罕见了。若是夏天的傍晚去街上与小伙伴们玩,大人们常嘱咐的一句话是:“别扶墙走啊!”

这是因为,故乡有蝎子,刚黑天时喜欢在墙上爬,可能是在觅食,万一手摸到它,被蜇了可不是闹着玩的。而在东北,老人们说这里的土地是鸡土地,蝎子怕鸡,因此东北没有蝎子。

村里老人称我为“小秀才”,我自己并没有感到我有什么特别之处。可能是家教比较严,受教育比较早些的原因吧。我爷爷治家是很严的,全家人都畏惧他的家长作风。用我母亲的评价来说就是,爷爷不厉害也不能十六岁就当了家,管理那么一大家子人。不知我从几岁起,爷爷就曾教我打算盘,使我初步掌握了“二一添作五”“逢二进一十”“三一三十一”等简单的东西。对这些我学了也只是初步了解,童心根本不在这上边。那时的孩子不像今天的学前儿童有课本,课业又那么多,但在不知不觉中,我因家庭的熏陶,比村里其他孩子多掌握了不少东西。什么“赵钱孙李”啦,“子鼠丑牛”啦,都已学会了一点儿。我记忆最深的且影响今后我成长的,是爷爷给我讲的人要有三相——“站有站相,坐有坐相,走有走相”和人要有三稳“口稳、脚稳、手稳”。此外,还有母亲讲的人要勤快,不能贪睡——“睡不够的瞌睡,攒不住的力,觉越睡越多,力气越使越有”。在为人处事上,老人们教导的是“凡事就像扛东西,先想想放在自己肩上行不行,才能往别人身上放”。这些话,使我受益终生。

15.入学风波与上学

1954年秋的一天,我听大孩子们说,万古小学开学招生了,到学校报名的新生是由高年级的组织站排,喊着一二一去的。我羡慕人家站排,还都穿着洋布新衣,也就站到了排里跟着报名去了。路上听说七周岁以上的才收,还要考试看行不行。我想,不怕,只要他们能“考”上,我也准能“考”上。

我一直清楚地记着入学前后的这一幕,因为这件事当初对我的触动太深了。考试是这样进行的:新生一个个被单独叫到屋里,一位三四十岁的老师考我。

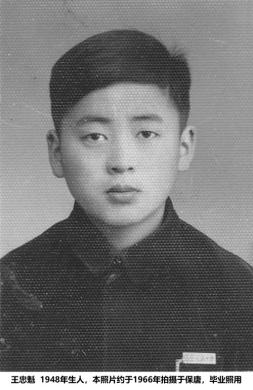

问:“你叫啥名?几周岁?”

答:“王忠魁,七周岁。”

问:“你有七岁?(已经怀疑了)属啥?”

答:“属猪的。”(其实我是属鼠的,这我早料到会问,怕不收,我撒了谎)

问:“会查数吗?”

答:“会呀。”

问:“那你查一个。”

于是我就一口气数了下去,没等数到一百,老师看到我数得非常流利就叫我停下了。接着,他拿出十个粉笔头,叫我数了一遍,马上用手捂上三个,用另一只手捂住了剩下的,问我另一只手捂住的是几个。我开口就答:“七个。”我心想:“就是一百个你把捂上的告诉我,我也能知道另外的是多少。”

按理,就不该考我了,可老师还是怀疑我的年龄,不想收我。于是又问:

“玉皇阁在哪个地方?”

“在西北。”

“有多远?”

“一里来地。”

老师没法,只好又问了我父亲和我爷爷的姓名,然后记了下来,对另一位老师说:“先收了吧。”我想可能还要找我爷爷告状。但爷爷惯着我,我不怕。

全体新生都考完后,老师组织全校学生到院子里(那时学校没有操场,更没有礼堂。)集合,新生按大小个单独站在一旁。

问题就出在了这里。

原来,我比所有的新生还要矮一头,更不用说老生了。要知道,解放初年很多人家的孩子不能上学,有的十五六才入学,三四年级就有十八九岁的大小伙子了。我往新生班一站,大家自然感到新奇,都往我这儿看。更糟糕的是,全校只有我还穿着开裆裤呢[ 因为奶奶不知道爸爸要上学,根本没给爸爸做入学穿的新衣服。],大学生们光看我还不行,还往我裆下指着一个个偷偷地笑,笑得我脸热烘烘的,后悔不该来报名上学。

第二天,当学生们又一二一地到我家门口喊我上学时,我跑到屋里躲了起来,不想去了。母亲把脸一沉问:“咋啦,昨个偷偷跑着上学,今儿就不去了?”我装病说自己肚子痛。母亲说:“要是肚子痛,就躺下睡吧!”于是我只好乖乖地躺下。

要知道,天天无拘无束玩的我怎么能躺得住呢!估计学生们也就刚能到学校(离我家一里多路),我就想下床出去玩。母亲说:“你干啥?”我支支吾吾心虚地答道:“上夹道(茅房)。”母亲一下子火了,骂我:“你刚从外边跑进屋,哪儿来的那么多屎尿!”然后回过身来把门一叉,拿起笤帚照着我的屁股就打了起来,边打边骂道:“我叫你装肚子痛,夜个(昨天)你谁也没问就敢自个儿做主上学,反了你了!”

这才是母亲打我的真正原因,在我家没有爷爷的点头做这样的事,在母亲看来是大逆不道了。

我被打得大哭大叫,哭声惊动了爷爷奶奶,他们在门外大喊,但进不了屋。好一会,母亲打够了才开门。爷爷知道了原因,为我开脱地批评了母亲,说为孩子上学她不该打我,还说现在是新社会了,别说是我,就是我堂妹过两年也都得上学。我母亲一听,也不敢再说什么了。要说我一生的“逃学”,这是唯一的一次。这并非因挨打长了记性,而是因为从此以后我正式上学,直到“文化大革命”我高中毕业,学习也没有像其他同学那样感到累过,我对学习很有兴趣,脑子里从没有发生过要逃学的念头。而且,我的成绩一直不错,这在某种程度上可能要感谢爷爷对我的早期家教。记得我的舅舅在我入学前也曾经教过我认字,写字。

也就是在我挨打的那天下午,老师果然来我家了。他向爷爷讲述了测试我入学的情景和怀疑,爷爷笑着告诉了他我的真实年龄,并说学校若看行,他同意我上学。老师也答应了。这样,第三天我才真正入学。来我家的这位老师姓王,正是教我的班主任。

那时的学校,条件很差的,唯一的设置只有万古的一个大四合院,做课堂的几间屋各有一块木制的黑板,教学条件除了有几名老师外其他一无所有。学生上学,需要从每个人家中凑桌椅。爷爷叫我三叔四叔把家中的八仙桌拿去。出了村,我四叔把八仙桌放到通往万古的一段小水沟里,桌腿向上推到万古的。

我们班的摆设是:后面有两张八仙桌,高个子同学围着坐,中间有二排条桌,前边的同学没有桌子,是用从各家凑来的长木板搭起来的,两头各用几块坯垫起来,就算是课桌了。我最小,当然坐在最前边。坐的是从家拿来的小木凳子。有的没有凳子,就用坯当凳子,上面再铺点什么就成了。

学校主要是讲语文和算术,其它的课程没有条件开。快上到一堂课了,或早或晚,只要有一位老师把学生放出去活动,几分钟后别的班也就先后下了课。叫大家在院子里或门口玩一会。快放学时,几个老师看看太阳或日影,大家估计一下时间,拿个木把子小手铃一摇,就是放学的时间了。几个月后,学校添置了一个小闹钟,到下课时小闹钟一响,大家就一齐下课了。开始时我们新奇地挤到屋里,看那个小闹钟觉得很神奇。因为在解放初年,故乡各村都没有钟表,窗户上边也不安玻璃,很多孩子还是头一次见到闹钟。东北在这方面比关里农村要强。

入学后不久,母亲就家织布给我缝了一个白色的小书包,外面还专有放墨盒和毛笔的两个小兜。几天后,我也终于穿上了用“洋布”做的一身新衣,用手一摸,光光的,软软的,比家织布舒服多了。

提起“洋布新衣”,我在西安那年才穿过一两件,而在故乡一直是穿家织布衣服的。故乡的妇女都会纺线织布。这活儿是挺辛苦的,母亲、二婶及姑姑她们几个常坐在一个屋,围着一盏昏暗的小棉籽油灯,一纺就是大半夜,有时到鸡叫才睡。我小时候的催眠曲常在耳边响起“嗡——嗡——嗡——嗡,吱哽”地叫个不停,我常常是在这种声音下坐在母亲怀里睡着的。

那时,叫什么东西都常常带个“洋”字,洋布(机织布)、洋袜(机织袜子)、洋油(煤油)、洋火(火柴)、洋车(自行车)、洋镐……甚至连铁钉也叫“洋钉”。本来,这些东西解放后已经慢慢都是国产的了,但外国人在经济上侵略中国的残影却在百姓的口语中一直流传了很久。

我是一开始就是用毛笔学着写字的。这和东北不同,东北当时是用铅笔。据说等到三年级才学习写大楷。

课文极简单,第一课是“開學了”;第二课是“我們上學”;第三课是“學校裏同學很多”;第四课:“好好學習,天天向上”……

当时我们学习的字是繁体字,五六年才有了第一批现在的简化字。课文是竖排版,每页都有插图。记得每次考试,我总是第一个交卷且总是满分。看到有些比我大好几岁的大个子,在我交卷后玩了好一会还交不了卷,我当时还挺不理解的。

记得有一次全校师生在院子里集合,一名老师讲抗美援朝的事,还讲了美国原子弹什么的,那可能就是政治课了,其余的我就记不清楚了。

我在故乡念了一年书,刚要上二年级的时候,我就随父母来到了内蒙古了。从此,也就结束了自己的童年生活,这一切都开始成为美好的回忆了。

16.离别故乡

父亲从部队转业分配到了内蒙古支边,1955年夏季,他回故乡接我们,这时我的二弟已经八个月了。我记得,乡亲们围着父亲听他讲内蒙古的事儿。当大家听到牛粪能当柴烧时个个都很奇怪。大家问道:“那不臭吗?”父亲回答说东北的牛净在野外吃草,不像咱家的牛是喂料的,所以牛粪烧起来很好,也不臭。

父亲还讲到,内蒙古的茅柴多得很,家家的柴垛都比房子还高,乡亲们听了很惊讶。

但有谁能想到,自从我来到第二故乡内蒙古以后,烧柴几乎是伴随我一生的最大一件事呢!我理解了“柴米油盐酱醋茶”中将“柴”放在第一位的原因,因为它使我一生中付出了巨大的劳动代价。

父亲还讲了内蒙古和东北的土地很肥,种地不上粪,庄稼也能长得很好,照样丰收。乡亲们听到以后都表示不能相信,种地怎么能不上粪呢?

这使我想到了故乡老乡拾粪的事儿,他们见到有车过来,往往要跟着车走一段路,只为了能希望拾到牲畜拉的一泡粪。故乡还有一种风俗,谁若在村边见到了一泡牲畜粪,会用脚在粪周围封点土,然后回家取粪筐,再回来把它拾回,别人见到粪用土封了四周,也就知道有主人了,不再去拣了。可见,在当时,拾粪与拾宝贝差不多。

父亲还说关里的土是成土,挖个坑再把土填回去,土会装不下,而东北的土则装不满坑……

父亲在故乡的十几天里,天天与乡亲们谈论着新鲜的话题。什么“棒打獐子瓢舀鱼,野鸡飞到饭锅里”呀,什么鹌鹑满地飞,农户过年都杀猪呀,还有几十里不见人烟的大草地呀,冬季睡火炕如何暖和呀等等。我因为要随父亲走了,也常挤在人堆里听这些故事。我感到,将来要去的地方也挺神奇的。

(第一章“美好的童年”完。待续)

「 支持乌有之乡!」

您的打赏将用于网站日常运行与维护。

帮助我们办好网站,宣传红色文化!

欢迎扫描下方二维码,订阅乌有之乡网刊微信公众号