在现实生活中,人们对“爱”的理解常常陷入抽象化的误区:有人将爱情窄化为纯粹的精神共鸣,视肉体联结为“世俗的杂质”;也有人将爱简化为物质与肉体的结合,否认精神契合的价值。这两种看似对立的认知,实则共享着同一种思维陷阱。他们将“爱情”从人的现实存在中抽离,用抽象观念定义其本质。而马克思与恩格斯在《神圣家族》中对这一问题的批判,恰好为我们拨开了抽象爱情观的迷雾,还原了爱情作为“人的爱情”的真实面貌。

一、观念论如何扭曲了爱情:从“人的爱情”到“神圣的实体”

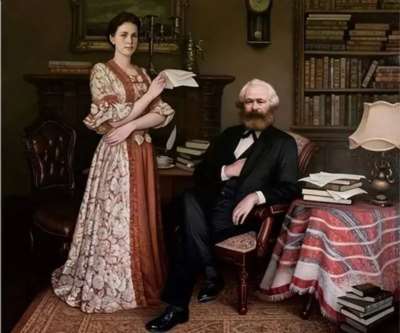

1844年,马恩在《神圣家族》中集中批判了青年黑格尔派的唯心主义哲学,而“爱情观”正是他们批判的重要切入点。在他们看来,当时流行的抽象爱情观(尤其是以柏拉图为代表的观念论爱情观)犯了一个根本性错误:将“爱情”从人的具体生活、感性体验中剥离,使其异化为一种独立于人的“神圣实体”。

以柏拉图的“精神恋爱”为例,这种爱情观将“爱”的本质归结为对“理念世界”中“美本身”的追求——肉体的欲望被视为低级、短暂的“感官幻象”,唯有精神层面的灵魂契合,才是永恒、真实的爱情。在这种逻辑下,爱情不再是“人对人的情感联结”,而是人对一种虚无缥缈的“理念(天使)”的瞻仰与膜拜:人不能触碰它、拥有它,只能用抽象的“精神标准”去趋近它。

这种观念论的影响渗透在后世的观念灌输、文学与影视作品中:比如有的故事将“爱情”塑造成“不食人间烟火”的存在,一旦涉及物质需求、肉体关怀,就被贴上“世俗”、“不纯粹”的标签;有的社会观念则为爱情设定了一系列“固定框架”,仿佛只有符合“精神至上”、“毫无计较”等标准,才算“真正的爱”。于是,在现实的交往关系中,人们常常陷入困惑:“我对TA的在意,到底是爱,还是只是现实的考量?”“我们的之间没有那么‘轰轰烈烈’,这是不是爱情?”这种自我质疑的根源,正是用抽象的“理念框架”去衡量具体的“人的爱情”,最终导致爱情与人的真实存在脱节。

二、马恩的批判:爱情是“非批判”、“非基督教”的唯物主义存在

面对观念论对爱情的扭曲,马恩明确指出:真正的爱情具有“非批判”与“非基督教”的唯物主义属性。这里的表述需要澄清,并非“爱情是唯物主义者”,而是爱情的本质符合唯物主义的立场,即它根植于人的感性存在,而非抽象的精神理念。

1.“非批判”:拒绝用抽象观念否定感性体验

马恩所说的“非批判”,核心是反对用预设的抽象观念(如“爱情必须纯粹精神”、“不能谈物质”)去“批判”或否定人的感性需求。人的感性是具体的、鲜活的,它无法被文字定义、被框架限制:比如对一个人的心动,可能包含看到TA时的生理悸动,也包含与TA聊天时的精神共鸣;对感情的在意,可能既有希望TA健康快乐的纯粹关心,也有“希望与TA共建生活”的现实考量。这些感性体验本无“高低贵贱”,但观念论却用“精神=高尚”、“物质=低俗”的标准去批判它们,最终让人们在追逐爱情时违背自己的真实感受。比如为了追求“精神纯粹”而压抑对陪伴的渴望,或为了符合“现实标准”而忽视内心的悸动。

马恩强调,一旦用抽象观念切割人的感性体验,即便暂时“得到”所谓的“爱情”,这份关系也必然难以长久。关键症结在于,这种“爱情”并非植根于双方真实的情感需求与鲜活的感性联结,而是对某种预设“爱情理念框架”的被动迎合与刻意适配。

现实中不乏这类典型案例:有些伴侣既无现实生活的经济压力,也无彼此之间的情感隔阂,本具备维系亲密关系的良好基础,却恰恰因为执着于对形式化爱情的错误追逐。比如对照短视频中的“浪漫模板”、或认为“爱情必须脱离世俗琐碎”,或是用“情绪价值”来考核对方,逐渐让感情在对“理念”的强求中破坏感性联接,最终导致两人分道扬镳。

2.“非基督教”:拒绝爱情的“神圣化”与“虚无化”

“非基督教”则指向对“爱情神圣化”的批判。基督教文化常常将“爱”与“神性”绑定,而观念论的爱情观延续了这种思路,将爱情塑造成“高不可攀的神圣存在”,仿佛人的世俗生活不配承载它。马恩则认为,爱情本就是“人的爱情”,它不是来自“理念世界”或“神性”,而是来自人与人之间具体的交往、真实的联结。它不需要“瞻仰”,只需要“体验”;不需要“膜拜”,只需要“珍惜”。

比如,情侣间的一次牵手、面对面的闲聊、遇到困难时的互相支撑,这些看似“平凡”的瞬间,恰恰是爱情的真实体现。它们根植于人的肉体存在、现实生活,是人的感性活动的直接表达。而观念论却将这些瞬间排除在“真爱”之外,只承认那些“虚无缥缈”的精神共鸣,最终让爱情变成了脱离生活的“空中楼阁”。

三、回归爱情的本质:让“忘却常规世俗”的感性联结成为核心

那么,马恩所认可的“人的爱情”,到底是什么?其实答案就藏在人的感性体验中,爱情是“让你忘却常规世俗的那种东西”。这里的“忘却常规世俗”,不是指爱情要脱离现实生活,而是指它能让人突破世俗的功利性、标准化思维,回归最本真的情感联结。

比如,当一个人爱上另一个人时,TA可能会暂时忘记“TA的收入”、“TA的社会地位”这些世俗标准,只在意“和TA在一起时是否开心”、“是否愿意和TA一起面对困难”;TA也不会纠结“我们的感情符不符合某些浪漫预设”,只知道“看到TA时,我的心跳会加速”、“想到TA时,我的心里会温暖”。这种“忘却”,本质上是摆脱抽象观念的束缚,让感性成为爱情的主导。

这也符合马克思对“人的本质”的界定,人的本质是“一切社会关系的总和”,而爱情作为一种重要的社会关系,它的基础不是抽象的理念,而是人与人之间具体的、感性的互动。你爱一个人,爱的不是“爱情的理念”,而是这个具体的人——TA的笑容、TA的性格、TA与你相处时的点滴,这些都是感性的、不可复制的,也是爱情最真实的内核。

四、对当代的启示:警惕爱情的“二次异化”

在当代社会,马恩的爱情观依然具有强烈的现实意义。如今,爱情不仅面临着“观念论”的束缚,还遭遇了“消费主义”、“功利主义”的二次异化:比如有的年轻人将“房子、车子”作为爱情的前提,用物质标准替代情感判断;有的影视剧将爱情塑造成“完美人设+浪漫桥段”的模板,让人们用“剧情标准”去要求现实中的感情;有的社交平台将爱情简化为“条件匹配”,仿佛爱情只是一场“资源交换”。

这些做法与马恩批判的“观念论爱情观”本质一致,都是用外在的、抽象的框架,压抑人的感性本质。而马恩的提醒告诉我们:判断一段感情是否是“爱”,不必纠结于它是否符合某种“标准”,而应回归自己的感性体验,你是否愿意为TA付出真心?和TA在一起时,你是否能感受到真实的快乐与安心?你们是否愿意一起面对生活的琐碎与挑战?

毕竟,爱情从来不是高不可攀的“理念天使”,也不是可以量化的“现实商品”,它就是两个具体的人,用感性的真诚,共同书写的一段生活故事。这,才是马恩所倡导的“人的爱情”的真正内涵。

「 支持乌有之乡!」

您的打赏将用于网站日常运行与维护。

帮助我们办好网站,宣传红色文化!

欢迎扫描下方二维码,订阅乌有之乡网刊微信公众号