《中国革命和欧洲革命》、《俄国的对华贸易》、《英人在华的残暴行动》、《波斯和中国》、《鸦片贸易史》、《英中条约》、《中国和英国的条约》、《俄国在远东的成功》、《新的对华战争》、《对华贸易》这10篇文章是马克思、恩格斯分别为《纽约每日论坛报》写的有关中国问题的评论,其中《中国革命和欧洲革命》、《俄国的对华贸易》、《英人在华的残暴行动》、《鸦片贸易史》、《英中条约》、《俄国在远东的成功》是作为社论发表的。

这些文章均写于19世纪50年代。在这些文章中,马克思、恩格斯从经济、政治、文化角度分析了中国社会的特点,揭露了英、法、俄、美等国对华战争的侵略本质和血腥暴行,谴责列强通过极不平等的贸易、虚伪狡诈的外交和“极端不义的战争”对中华民族进行的掠夺和践踏,同时深切同情、高度评价中国人民反抗列强侵略的斗争,认为“这是‘保卫社稷和家园’的战争,这是一场维护中华民族生存的人民战争”。他们对中国的农民起义作了科学的评价,指出封建专制的压迫和欧洲列强的侵略是引起中国革命的原因,中国革命必将对欧洲产生重要影响。

马克思指出:“中国革命将把火星抛到现今工业体系这个火药装得足而又足的地雷上,把酝酿已久的普遍危机引爆,这个普遍危机一扩展到国外,紧接而来的将是欧洲大陆的政治革命。”

恩格斯在展望中国的前途时满怀深情地预言:“过不了多少年,我们就会亲眼看到世界上最古老的帝国的垂死挣扎,看到整个亚洲新纪元的曙光。”

这组关于中国问题的文章的中译文收入1938年武汉中国出版社出版的《马·恩论中国》,译者署名方乃宜;同年又收入上海珠林书店出版的杨克斋编的《中国问题评论集》。

今日分享《对华贸易》一文,与志同道合者共勉。

对华贸易

卡·马克思

1859年11月中

过去有个时候,曾经流行过一种十分虚妄的见解,以为天朝帝国“大门被冲开”一定会大大促进美国和英国的商业;当时我们曾根据对本世纪初以来中国对外贸易所作的较详尽的考察指出,这些奢望是没有可靠根据的。我们曾认为,除我们已证明与西方工业品销售成反比的鸦片贸易之外,妨碍对华出口贸易迅速扩大的主要因素,是那个依靠小农业与家庭工业相结合而存在的中国社会经济结构。为了证实我们以前的论断,现在可以援引题为《关于额尔金伯爵赴华赴日特别使命的函件》的蓝皮书。

每当亚洲各国的什么地方对输入商品的实际需求与设想的需求——设想的需求大多是根据新市场的大小、当地人口的多寡,以及某些重要的口岸外货销售情况等表面资料推算出来的——不相符时,急于扩大贸易地域的商人们就极易于把自己的失望归咎于野蛮政府所设置的人为障碍在作梗,因此可以用强力清除这些障碍。正是这种错觉,在我们这个时代里,使得英国商人拼命支持每一个许诺以海盗式的侵略强迫野蛮人缔结通商条约的大臣。这样一来,假想中对外贸易从中国当局方面遇到的人为障碍,事实上便构成了在商界人士眼中能为对天朝帝国施加的一切暴行辩护的极好借口。额尔金勋爵的蓝皮书中所包含的宝贵材料,将会使一切没有成见的人大大消除这些危险的错觉。

蓝皮书中附有1852年广州的一位英国官员米切尔先生致乔治·文翰爵士的报告书。我们现在从这份报告书中摘录如下的一段:

“我们与这个国家<中国>的通商条约充分生效至今<1852年>已将近10年。每一个可能设想的障碍都已清除,1000英里长的新海岸已对我们开放,新的商埠已经在紧靠生产地区之处和沿海最方便的地点建立起来。但是,就我们所预期的对我国工业品消费数量的增加而论,其结果又怎样呢?老实说来结果就是:经过10年以后,商业部的表报告诉我们,亨利·璞鼎查爵士在1843年签订补充条约[指南京条约的补充条约,即虎门条约。——编者注]时所见到的当时的贸易量,较之他的条约本身在1850年底给我们带来的还要大些——这里是就我们本国制造的工业品而论的,我们本国制造的工业品是我们现在所考虑的唯一问题。”

米切尔先生承认,自从1842年条约[南京条约。——编者注]订立以来,几乎完全是以白银交换鸦片的中印贸易,已经大大发展。但即使是对于这种贸易,他也还补充说:

“它从1834年到1844年的发展,与从1844年到现在的发展,速度是相同的,而在后一个时期内,可以认为它是在条约的保护之下进行的。另一方面,从商业部的表报上,我们看到一件非常突出的事实,即1850年底我们向中国出口的工业品,同1844年底相比,几乎减少了75万英镑。”

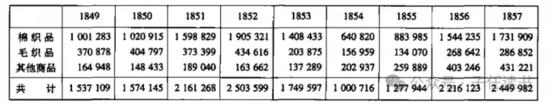

1842年条约在促进英国对华出口贸易方面,没有发生丝毫作用 ,这可以从下表看出 :

申报价值

现在我们把这些数字与据米切尔说1843年为175万英镑的中国对英国工业品的需求额比较一下,就可以看出,在最近九年内,英国的输出,有五年远远低于1843年的水平,而1854年只有1843年的10/17。米切尔先生首先用一些看来过于笼统而不能确切证明任何具体事物的理由来解释这一惊人的事实。他说:

“中国人的习惯是这样节俭、这样因循守旧,甚至他们穿的衣服都完全是以前他们祖先所穿过的。这就是说,他们除了必不可少的以外,不论卖给他们的东 西多么便宜,他们一概不要。”“一个靠劳动为生的中国人,一件新衣至少要穿上三年,而且在这个期间还要能经得住干最粗的粗活时的磨损,不然他们是添置不起的。而像那样的衣服所用的棉花,至少要相当于我们运到中国去的最重的棉织品所用棉花重量的三倍,换句话说,它的重量必须相当于我们能运到中国去的最重的粗斜纹布和平布重量的三倍。”

没有需要以及对传统服式的偏爱,这些是文明商业在一切新市场上都要遇到的障碍。至于粗斜纹布的厚度和强度,难道英国和美国的制造商不能使他们的产品适合中国人的特殊需要吗?这里我们就接触到问题的症结了。1844年,米切尔先生曾将各种质料的土布样品寄到英国去,并且注明其价格。同他通信的人告诉他,按照他所开列的价格,他们在曼彻斯特不能生产那种布匹,更不能把它运往中国。为什么世界上最先进的工厂制度生产出的产品,售价竟不能比最 原始的织机上用手工织出的布更低廉呢?我们上面已经指出过的那种小农业与家庭工业的结合,解答了这个谜。我们再来引述米切尔先生的话吧:

“在收获完毕以后,农家所有的人手,不分老少,都一齐去梳棉、纺纱和织布;他们就用这种家庭自织的料子,一种粗重而结实、经得起两三年粗穿的布料,来缝制自己的衣服;而将余下来的拿到附近城镇去卖,城镇的小店主就收购这种土布来供应城镇居民及河上的船民。这个国家十分之九的人都穿这种手织的衣料,其质地各不相同,从最粗的粗棉布到最细的本色布都有,全都是在农家生产出来的,生产者所用的成本简直只有原料的价值,或者毋宁说只有他交换原料所用的自家生产的糖的价值。我们的制造商只要稍稍思索一下这种做法的令人赞叹的节俭性,以及它与农民其他活路的可以说是巧妙的穿插配合,就会一目了然,以粗布而论,他们是没有任何希望与之竞争的。每一个富裕的农家都有织布机,世界各国也许只有中国有这个特点。在所有别的国家,人们只限于梳 棉和纺纱——到此为止,而把纺成的棉纱送交专门的织工去织成布匹。只有节俭的中国人才一干到底。中国人不但梳棉和纺纱,而且还依靠自己的妻女和雇工的帮助,自己织布;他的生产并不以仅仅供给自己家庭的需要为限,而且是以生产一定数量的布匹供应附近城镇及河上船民作为他那一季工作的一个主要部分。

因此,福建的农民不单单是一个农民,他既是庄稼汉又是工业生产者。他生产布匹,除原料的成本外,简直不费分文。如前所说,他是在自己家里经自己的妻女和雇工的手而生产这种布匹的;既不要额外的劳力,又不费特别的时间。在 他的庄稼正在生长时,在收获完毕以后,以及在无法进行户外劳动的雨天,他就让他家里的人们纺纱织布。总之,一年到头一有可利用的空余时间,这个家庭工业的典型代表就去干他的事,生产一些有用的东西。”

下面是额尔金勋爵对他溯航长江时所见到的农民的描述,可以看 做是对米切尔先生的记载的补充:

“我所看到的情形使我相信,中国农民一般说来过着丰衣足食和心满意足的生活。我曾竭力从他们那里获取关于他们的土地面积、土地占有性质、他们必须交纳的税金以及诸如此类的精确资料,虽所得无几,我已得出这样的结论:他们大都拥有极有限的从皇帝那里得来的完全私有的土地,每年须交纳一定的不算过高的税金;这些有利情况,再加上他们特别刻苦耐劳,就能充分满足他们衣食方面的简单需要。”

正是这种农业与手工业的结合,过去长期阻挡了而且现时仍然妨碍着英国商品输往东印度。但在东印度,那种农业与手工业的结合是以一种特殊的土地所有制为基础的。而英国人凭着自己作为当地最高地主的地位,能够破坏这种土地所有制,从而强使一部分印度自给自足的公社变成纯粹的农场,生产鸦片、棉花、靛青、大麻之类的原料来和英国货交换。在中国,英国人还没有能够行使这种权力,将来也未必能做到这一点。

「 支持乌有之乡!」

您的打赏将用于网站日常运行与维护。

帮助我们办好网站,宣传红色文化!

欢迎扫描下方二维码,订阅乌有之乡网刊微信公众号