原编者按:《沉默的荣耀》虽已完结,但关于中国台湾地区人民抗争的历史仍有待厘清。今日推送蓝博洲老师《台灣二二八與五十年代白色恐怖的平反與復權》一文。

文章依时间顺序,梳理了1947年“二·二八事件”与1950年代白色恐怖。作者指出,两者虽同属当局以国家暴力压制民意的行为,但在诱因、诉求、性质及当局应对上存在差异。“二·二八”因地方政府失能引发民众自卫抗争,后被当局以“补偿”手段诱导为“台独”政治工具;而1950年代白色恐怖则镇压了主张反内战、求统一、要和平、改善民生的进步力量。文章认为,台岛当局的不平等叙事使“二·二八”掩盖了白色恐怖的历史真相,导致台独论述在牺牲者的记忆之上建立。如今台湾社会陷入集体失忆,“孤岛意识”与白色恐怖的阴影依然笼罩。

本文系蓝博洲老师10月22日在“韩国丽水-顺天事件国际研讨会”上的演讲,感谢蓝老师授权保马发表!

关联阅读:

【《沉默的荣耀》背后】蓝博洲评谷正文《白色恐怖秘密档案》 | 保密局老特务的“虚构叙事”

【《沉默的荣耀》背后】蓝博洲|吴石和朱谌之是蔡孝乾出卖的吗?

【《沉默的荣耀》背后】马臻 | 岛内看待中共台湾英烈的四种态度

台灣228與50年代白色恐怖的平反與復權

文/蓝博洲

1885年,滿清王朝在台灣建省。首任巡撫劉銘傳在台灣展開現代化建設。1895年4月17日,腐敗無能的清廷在日本帝國主義發動的甲午戰爭中戰敗而被迫簽訂了喪權辱國的《馬關條約》,台灣淪為日本帝國主義的殖民地。

1937年7月7日,日本帝國主義發動蘆溝橋事變,全面侵略中國。隨著中華民族展開全面抗戰,台灣人民的反日民族運動擺脫了長期以來孤軍作戰的狀態,納入國共兩黨重新合作的中國抗日民族統一戰線,並且成為世界反法西斯統一戰線的一個組成部份。

1941年12月8日,日本帝國主義發動太平洋戰爭。第二天,蔣介石領導的國民政府正式對日宣戰,並同時宣告對徳、義處於戰爭地位。文告聲稱:「所有一切條約、協定、合同,有涉及中日間之關係者,一律廢止」。

1942年1月1日,中、英、美、蘇、荷蘭等26國華盛頓會議發表「共同對徳、日、義軸心國作戰,決不單獨媾和」的宣言。

1943年12月1日,中、美、英三國共同簽署發表〈開羅宣言〉,根據歷史的事實規定:「日本所竊取於中國之領土,例如滿洲、台灣、澎湖列島等,歸還中國」。

1945年7月26日,中、美、英三國,後又有蘇聯參加簽署的〈波茨坦宣言〉重申:「開羅宣言之條件必將實施」。8月15日,日本宣布接受《波茨坦宣言》中的條款,無條件投降。10月25日,同盟國中國戰區台灣省受降儀式在台北市公會堂舉行。受降主官代表中國政府莊嚴宣布:「從即日起,台灣及澎湖列島已正式重入中國版圖,所有一切土地、國民、政事皆置於中國主權之下。」

台灣人民堅持五十年奮勇抗戰,付出65萬人的生命代價,終於重歸祖國懷抱,正式結束了蒙受日本帝國主義奴役的屈辱歷史。這一天,於是被定為台灣光復節。

1945年10月25日,同盟国中国战区台湾省受降仪式在台北举行

228與50年代白色恐怖

然而,台灣人民盼望已久的祖國仍然處在半殖民地、半封建的政治混亂中。法理上復歸祖國,並不意味著政治上的國民復歸,經濟更未解放;日據時代的一切官民營產業全歸接收政府獨佔經營,再加上各級官僚的貪污腐化,造成政治、經濟的混亂與惡化。台灣人民光復的狂喜迅速轉成不滿和怨憤。

1946年7月,依附美國的國民黨政府在中國大陸發動了全國規模的反共內戰。在全國民主革命的高潮下,1947年2月27日晚上,對國民黨接收政權已經徹底失望的台灣人民,在台北市延平路緝煙警察的槍響之後,點燃了反貪腐,要民主、自治的228起義的烽火。

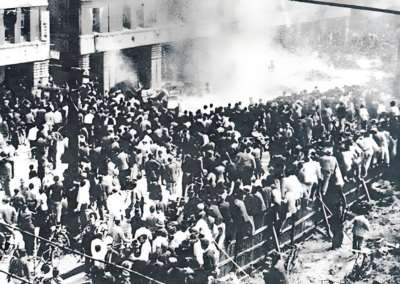

“228起义”

228事變的爆發和鎮壓,造成無以數計民眾的死傷及其家屬內心長期的怨悱,使得一部分人對中國和民族事務產生了挫折與離心,長期傷害了台灣內部的民族團結。廣大的台灣知識青年大多對國民黨所代表的「白色祖國」絕望而一度陷於思想無出路的苦悶當中。他們苦苦地思索著台灣往何處去的問題,終於通過對內戰中國政局的進一步認識,與新的歷史、社會理論的探索,建立了明確的社會階級立場,轉而擁護共產黨所代表的「紅色祖國」,肯定中國大陸上的新民主主義革命;同時迅速投入以全中國的民族解放為志向的中共台灣地下黨組織,在台灣社會各階層中,廣泛而緊密地展開反帝、反內戰、反腐敗運動。

“228起义”

1949年10月1日,中國人民在中國共產黨領導下,推翻了國民黨政府,建立了新中國。流亡台灣的蔣介石政權則針對正在全島各地蓬勃展開的新民主主義革命各條戰線上的愛國人士,全面展開一場秘密的政治大逮捕。與此同時,美國策謀台灣與中國分斷,阻止大陸對台灣的流亡潮,扶植親美反共的所謂「台灣自主分子」;或由美國直接佔領台灣;或經國府同意以聯合國名義佔領台灣,交給聯合國託管;並在這些條件下在軍事上和經濟上援助台灣。

1950年6月25日,韓戰爆發。6月28日,美國基於本身反共戰略利益的考慮,干涉中國內政,派遣第七艦隊封鎖台灣海峽。世界兩極對立的結構形成。歷史的進程改變了軌道。台灣與大陸在短暫五年的復合之後再度分斷。

美军第七舰队进入台湾海峡

1951年,美國違背1942年華盛頓會議「決不單獨與徳、日、義軸心國媾和」的宣言,在兩岸中國均未獲邀參加的情況下,簽定了〈舊金山對日合約〉,刻意模糊處理台灣主權歸屬,製造所謂「台灣地位未定」論。1952年,在美日威脅之下,台北國府接受了以這個帝國主義條款為基礎的〈中(台)日合約〉。

1953年,韓戰的停戰談判展開。

1954年,台北國府與美國簽定所謂的「中(台)美協防條約」。台灣終於納入美國全球性的反共大協作體系,台北國府於是在大量美援之下,鞏固和發展了「一個反共、親美的資本主義化的基地政權」。台灣與大陸的分斷,也因為美國霸權的干涉而固定化與長久化。

就在這個歷史階段,通過出賣民族主體性而重新獲得美國有條件(不准「反攻大陸」)庇護的蔣介石政權,在全島展開徹底的清共肅共行動。在「反共」的「神聖使命」下,一整個世代(不分省籍與性別)投入新民主主義革命的青年、知識分子、工人與農民,紛紛被冠上「匪諜」、「潛匪」、「共匪同路人」、「資匪者」的「紅帽子」而鋃鐺入獄。據估計至少有三千名以上仆倒於台北馬場町刑場。

吴石在法庭上

50年代白色恐怖的歷史,後來就在國民黨當局刻意加以掩蓋扭曲的政治控制下逐漸失落了。在嚴厲反共的社會氣氛下,為了生存,大部份當年倖存的受害者也都刻意遺忘那段被侮辱與被傷害的歷史記憶。這樣,在反共社會的台灣,再加上受到以美國為主的資本主義文化的洗腦,反共親美的意識形態隨著歷史的進程成為台灣民眾的主流價值觀。因此,承續著日據以來反帝、反資、追求國家統一的50年代受難者們的價值觀,也就更加不能被當代台灣的一般民眾所接受。那段不契合當代意識形態主流的歷史也就漸漸地不被人們所知。台灣社會也因此成了一個對歷史集體失憶的病態社會。

減刑與釋放

50年代白色恐怖期間被羈押的政治犯審訊終結後,判處監禁而倖存下來者被送往軍人監獄囚禁。後來,因為人犯太多,收容不下,一部份又被送往民間稱作「火燒島」的綠島新生訓導處,接受「集中營」式的勞動和思想教育。針對政治犯中較有影響力者,監獄管理者仍然不時利用晚上在海邊進行體罰;在押房內則利用意志和品性較弱者為線民,控制囚人,使長期監禁的犯人無法安心坐牢。

1960年代中期,這批綠島政治犯再被轉送台東「泰源感訓監獄」,食住條件雖有重大改善,但醫療、精神、文化生活條件仍很落後而不合理。與此同時,臺灣本土又先後發生了幾件比較大型的反體制的所謂「叛亂」案件,而且性質開始複雜化。由於蔣政權長期實行反共恐怖、獨裁統治,以及土改所造成的地主資產階級的反彈,再加上複雜的國際因素起了重大作用,除了涉共案件之外,「反蔣/反共/親美」的「台獨」政治案件的數量開始增多。

台湾监狱“绿岛”(原名“火烧岛”)鸟瞰图

1971年,蔣政權「爲紀念中華民國開國六十年,予罪犯更新向善之機」而制定了「中華民國六十年罪犯減刑條例」。唯該減刑條例第二條、第一款中即明示:「懲治叛亂條例第二條至第七條之罪」不適用。同年,主張「台獨」的政治犯的「泰源暴動」事件失敗後,關押在這裡的所有政治犯再被集體移送綠島一座新建密閉式監獄服刑。

1975年4月,蔣介石逝世。台灣當局「爲追念總統蔣公仁德愛民之遺志,予罪犯更新向善之機」而制定「中華民國六十四年罪犯減刑」條例。在監犯人的生活條件又略見改善。唯該條例第三條、第一款依然嚴峻地規定:「參加共產黨而犯懲治叛亂條例第二條第一項之罪」者,不予減刑。因此,50年代白色恐怖時期被判無期徒刑,已經囚禁了整整二十五年之久的三十幾人被留了下來。

1979年冬天,在野人士要求民主改革或島民自決的群眾運動爆發「美麗島」事件。因此事件的衝擊,在1947年的「228」已經動搖的臺灣的民族認同,再次陷於歧路。

“美丽岛事件”又称“高雄事件”,发生于1979年12月10日,是台湾党外势力直接领导的、与国民党当局展开的一场有组织、有准备的政治较量。

1983年,國民黨先後釋放了九名繫獄達三十年以上的50年代政治受難者。1984年1月又釋放了十一個終身刑政治犯。同年12月17日,終於以「在監服刑表現良好,且有悛悔實據」爲由,將綠島監獄僅剩的,囚禁了34年又7個月的最後兩個50年代蒙難的終身刑政治犯---台南麻豆人氏林書揚與李金木,假釋出獄。

「特赦令」歧視下的「另一種聲音」

1987年反共戒嚴令解除。

蒋经国发布“总统令”,宣布台湾地区自1987年7月15日零时起解除戒严

在此前後,伴隨著澎湃洶湧的政治、社會運動,台灣民眾才敢打破長達四十年的政治禁忌,針對228事件與50年代白色恐怖,展開重新尋回被湮滅的歷史記憶的運動。二戰結束後中國新民主主義變革運動的兩岸關係者也成立了最早的政治犯團體—台灣地區政治受難人互助會。但是,因為長期的嚴密監控,多數成員幾乎都是「懲治叛亂條例」「檢肅匪諜條例」「戡亂時期總動員法」罪名下服刑的政治犯或其家族,潛在的警戒心理仍未全消,所以仍然在章程中十分慎重含蓄地以「共同認識」(而不敢用「行動綱領」的條目)泛泛地表示:「促進中國統一,台灣自治,實現民主自由」的政治信條。然而,面對國家安全法的反共基本國策、最大在野黨反中脫中的分離運動,以及朝野勢力共塑的反共民意結構等三大因素制約,該會的活動多以維繫會員聯絡和生活互助為目標。

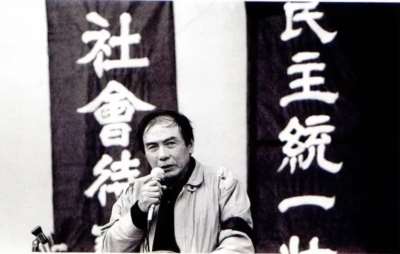

1993年6月12日,“台湾地区政治受难人互助会”在“立法院”召开“殇老同学记者会”

1988年,李登輝在兩代強人長期主斷國事所造成的混亂殘局中登上執政黨主席和台北國府元首的職位。

1990年5月20日,李登輝就任「中華民國第八任總統」,並以「庸俗的政治實用主義的取捨原則」頒布特赦復權令,在衆多受害者之間,僅對具有「造勢效果」與「宣傳意義」的少數「美麗島事件」政治犯採取特赦;對其餘數十年來在惡法苛政下的上千犧牲者,則因其「無爲我用」或「弱勢無用」而棄之不顧。就其内容來看,這份特赦名單其實只是作為他與在野黨進行「政治交易」的一張「政治犯牌」而已。

5月30日,「跨黨派立委七人小組」在立法院第八會議室舉行一場名爲「特赦及減刑」的公聽會。一九五〇年代曾經在懲治叛亂條例的羅織下被判入獄,經歷過鐵窗歲月數年、十數年、數十年,而倖存於世的所謂叛亂犯出獄者,以互助會會長林書揚為代表,公開質疑此一特赦令。他們指稱,特赦復權令認為「二二八事變中民衆在槍林彈雨中的自衛行爲,或一九五O年代軍法大審時期的上萬蒙難者對國家統一和社會正義的深切企盼」,「屬於永無可赦的罪」;這種「心態不能不説是一種嚴重的階級歧視,甚至近乎法西斯的理念立場。」據此,他們向李登輝提出叁條建議:一、凡所有政治犯不分黨派或有無黨派一律特赦復權。包括工作權。二、在動員戡亂時期未正式宣布終止以前,應先行凍結國安法第二條全條,不可僅廢除其中有關主張分裂國土之一段。三、凡在軍法、司法審判中所造成的所有冤案、錯案、假案,一律平反。

林书扬先生

1991年,台灣當局廢止《動員戡亂時期臨時條款》。邏輯上不再視中共為國內叛亂團體,實質上卻是為了將大陸地區外部化、「敵國化」的法理準備。也就是說,它既是島內民主化進程的必然,更是切斷兩岸過渡性和連結性的信號。

1992年,李登輝為了拋棄歷史包袱,也為了拉攏在野黨,終於以「國家元首」身份正式向228受難家屬致歉,並成立中央跨部會的「二二八事件處理小組」與「二二八賠償辦法」,開始辦理補償等等事宜。然而,在國共內戰與國際冷戰的雙戰架構下產生的1950年代白色恐怖的受難者,卻沒有受到台灣社會官方與民間的相對重視,而遭受「階級歧視性」的差別待遇。

1995年,李登辉在“二二八”纪念碑落成典礼上致歉

反白色恐怖運動

歷史終究是無法湮滅的。時間到了,石頭也會說話。

1993年5月,就在1950年代白色恐怖的歷史被整個社會有意無意地遺忘時,50年代政治受難人曾梅蘭(被判十二年徒刑)歷經數十年尋找,終於在台北六張犁公墓亂葬崗的竹叢下偶然發現當年被槍決卻無人收屍的二哥的墓塚,並由台灣地區政治受難人互助會會員共同投入,初步挖掘清理出201個當年被槍決卻無人認領的墓塚。該會隨即在立法委員林正杰與著名導演侯孝賢的外景隊積極協助支援下召開記者會,向社會大眾傳達三點基本立場:一是希望社會大眾因此有機會些許體會50年代白色恐怖的政治。二是強調這些犧牲者當年是曾經有血有肉,滿懷著新中國新社會的期望和信心的血性善良、不分籍貫與性別的同胞,但是,他們背負的歷史課題尚未總結,烈追求的社會正義、國家統一與人民幸福的理想更未實現。然而,驅使他們走上不歸路的嚴峻現實尚未改觀,侮蔑,迫害,剝奪他們寶貴生命的權力機器、支配體制,以及混淆是非,顛倒假真的支配者理論,仍然控制著社會。他們的悲願和牽念必定使其難以真正安息。三是呼籲學者發揮學術良心與人民大眾切身關懷,共同支持,喚起執政者真誠反省,不要讓真實的歷史遭到淹沒;不要讓任何一種社會勢力出於自私的立場或策略的理由而扭曲真實,假造歷史,愚弄民意。

台北六张犁公墓乱葬岗

其後,該會又在立法院舉行反50年代白色恐怖公聽會,由會長林書揚代表,向有關單位提出反白色恐怖運動的五點要求:「1.應及早開放並公布過去政治案件處理檔案。附帶死刑者下葬地點。2.對冤案、假案、錯案應予賠償。3.對法外迫害(如對刑滿者、不起訴者任意拘留、監禁)應予補償。4.應即停止對前受刑人及其家屬的特別管制和歧視性待遇。5.應暫停六張犁公墓的遷移計劃,並撥地建塔安靈。」同時主張此一運動以「廢除國家安全法」做為終極目標。

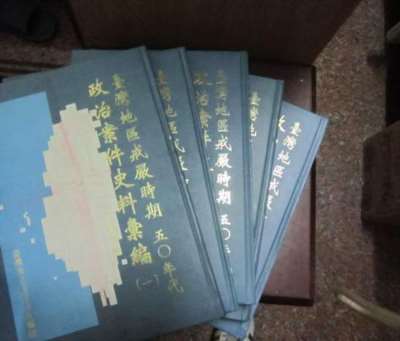

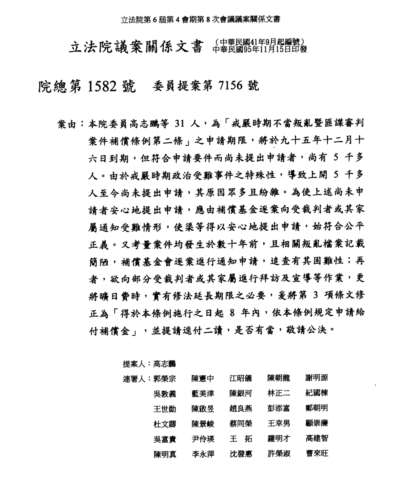

所謂「戒嚴時期不當叛亂暨匪諜審判案件補償條例」

1993年起,台灣地區政治受難人互助會規定,每年在原馬場町刑場與六張犁公墓舉行春、秋兩季的追悼大會。與此同時,該會持續在省議會、立法院向省主席、行政院長、國防部長提出請願書,要求政府繼228事件處理辦法之後,應著手研究50年代政治案件的善後處理辦法。為此,該會也另外成立「戒嚴時期政治事件處理協會」,作為與政府單位的對口機構,並協助省政府文獻委員會在高雄、台南、台中、新竹、台北五地舉辦各分會所屬前政治犯及遺族的口述歷史座談會,收集蒙難史料,出版《台灣地區戒嚴時期50年代政治案件史料彙編》五大冊(1998年6月)。

《台湾地区戒严时期五十年代政治案件史料汇编》,台湾省文献委员会1998年版本

1997年,台灣地區政治受難人互助會邀請日、韓、沖繩三地的反戰運動團體一百三十人來台北參加春祭。該會也支持參與了四地反帝、反霸權的人民和平運動團體先後在台北(1997)、韓國濟州島(1998)、沖繩那霸市(1999)、韓國光州市(2000,光州事件二十週年)共同主辦的「東亞冷戰與國家恐怖主義」國際論壇活動,編輯論文集,收錄各國各地區大約相同性質的白色恐怖政治的研究報告。

政治犯處理問題於是逐漸成為台灣當局與民間共同關心的議題。

1998年6月17日,基於現實政治的考量(各黨派2000年大選的期中佈局),立法院正式公佈施行了所謂「戒嚴時期不當叛亂暨匪諜審判案件補償條例」。但是,所謂「補償」,自然只能以法律層次的「不當個案」為限,而難及於政治層次的政策檢討與思想層次的情結批判。由於「50年代白色恐怖」的歷史牽涉到國共鬥爭的意識形態,而解嚴後修改的國家安全法依然沒有更改反共國策;在「匪諜」及「共產黨員」不得「補償」的排除條款限制下,當年幾乎都是以「共諜」之名入罪的50年代政治案件受難者,仍然沒有什麼希望獲得「補償」。

在「補償條例」審議期間,互助會等幾個政治受難人團體雖然集會抗議,或利用各種管道,向立法院施壓,要求排除「排除條款」。但是在反共政策下長期形成的台灣社會主流傾向的反共心理,使得以社會主義為理想信條的50年代政治案件涉案人的復權運動無比艱鉅而終歸無功。

因為這樣,隨著當局針對228事件及「戒嚴時期不當叛亂暨匪諜審判案件補償條例」的制定,當年在種種酷刑下仍然拒不「轉向」的犧牲者的歷史,就在朝野政客操作,部份受難者及犧牲者的家屬為了領得所謂「補償金」的期待及下一代對歷史錯誤認知的情況下,一度面臨了一場更為悲哀的被迫「轉向」乃至於團體分裂的傷害。

“戒严时期不当叛乱暨匪谍审判案件补偿条例”相关文书

死亡人數之謎

有關228事件受難者的實際死傷人數,歷來是社會各界爭論不休的問題。

首先,事件當時的官方報告是:監察委員《楊亮功調查報吿》的死九十人、傷一千七百六十一人;國防部長白崇禧《報告書》的死傷一千八百六十人;臺灣警備司令部的死傷三千二百人;臺灣省保安處的死傷六千三百人。其次,《紐約時報》3月14日南京專電是二千二百人;同月22日另一記者専電是一萬人。再者,《大剛報》記者王康〈二二八事變親歷記〉是二至三千人;《臺灣旅滬六團體關於台灣事件報告書》是一萬人以上。

1949年,莊嘉農(老台共蘇新)在香港出版的《愤怒的臺灣》說是不下一萬人。

其後的台獨派說法,則從喬治柯爾《被出賣的臺灣》與彭明敏《自由的滋味》的兩萬多人,增加到辜寬敏《臺灣青年》的五萬人,最後到了王育德《苦悶的臺灣》與史明《灣四百年史》就變成十幾萬人了。

2004年10月6日,法定申請期限二年,經四次修法,延為九年的二二八事件補償金申請截止。按照補償辦法的規定,死難者可得新台幣六百萬元補償金。一般而言,沒有遺族會錯過申請。然而,2005年11月,被賦予等同司法警察調閱權的「財團法人二二八事件紀念基金會」出版的《二二八會訊》冬季號,首度披露二二八事件的死亡與失蹤數云:該會受理件數為2756件,經審查通過補償之案件僅2241件(死亡681件,失蹤177件,其他類型1383件)。經已核證統計之一案即一人。所以,死亡681人,失蹤177人。其他羈押或徒刑、傷殘、健康名譽、財物損失等1369人。核發金額七十一億六千萬。

此一數據與歷來不斷加碼的屠殺傳說,天差地別。

按照二二八事件補償辦法的規定,當年曾依司法程序或台灣省行政長官公署之行政命令而獲取補償、撫卹或救濟者(死於事變的公教人員七十四名即得撫卹台幣二十萬元),不得申請。另一方面,有多件死於50年代白色恐怖的死難者(例如中共地下黨領導幹部簡吉、郭琇琮等)被摻入此項補償。把這些因素都考慮進去加減,人們可以相信,「財團法人二二八事件紀念基金會」公布的數據所反映二二八事變的規模應該距離事實不遠。也就是說,歷來的二二八死難人數顯然是被刻意誇大渲染了,距離事實甚遠。

儘管如此,2006年的228五十九周年,悲情依然沖天,當局甚至通令降旗,晉升為國殤日。

“二二八事件纪念基金会”官网

相對地,人民整體在同因暴政造禍的白色恐怖年代的受害情形,至今尚無正式完整的統計。根據各方面的評估,一般可以萬計。

官方的有關數據,一是1988年11月5日法務部主任檢察官在立法院內政委員會報告說,1949至1987年非現役軍人受軍事審判的刑事案件有二萬九千四百零七件。二是2005年7月31日國防部呈給陳水扁當局的《清查戒嚴時期叛亂暨匪諜審判案件專案報告》寫道:1945至1994年,國防部所管叛亂、匪諜、資匪案件檔,有一萬六千一百三十二人,其中死刑犯人數有一千二百二十六人。

因此,2006年2月28日之前,「戒嚴時期不當叛亂暨匪諜審判案件補償條例」收件不到三年,已審定七千五百三十七件冤案,其中死刑七百四十二人,無期徒刑六十三人,十到二十年徒刑一千七百二十三人,十年以下徒刑一千八百人……,核發金額已達一百七十八億一千三百五十萬元。

另據「戒嚴時期不當叛亂暨匪諜審判案件補償基金會」《十五周年成果紀念專輯》所載,至2014年3月8日止,戒嚴時期不當叛亂暨匪諜審判案件有七千九百六十五人獲得補償,其中有刑度者為六千四百九十八人。但不包括未申請、不補償的政治案件。

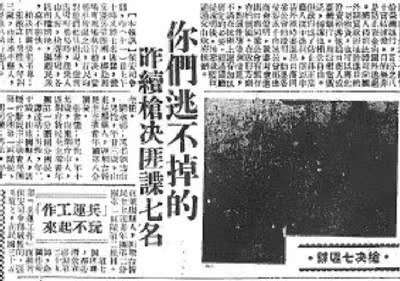

“白色恐怖”期间相关报纸

據上可知,白色恐怖受難人數遠遠超過二二八。兩種補償條例的差別待遇,十分突出地體現了台灣當局對待兩種歷史事件的階級歧視。

歷史的墓塚與政治的墓碑

歷史地看來,228事件和50年代白色恐怖,同是國家暴力在反動的權力意志下摧毀人民的作為,兩者之間的關係或不同如下:

在時間上,228事件發生在1947年初,而50年代白色恐怖開端於1949年末。兩者自然有人與事的連接繼承。

在政治訴求上,228事件是痛恨無能政府、貪官污吏與欺壓人民的軍警而要求台灣一地的民主和自治;50年代白色恐怖的受難者則反對國共內戰,要求國家統一,和平建設,改善民生。

在形態上,228事件是官民交火軍事鎮壓,50年代白色恐怖則是當局構陷的軍法肅清。

在性質上,228事件是因地方政府失政引發的民眾抗爭自衛;50年代白色恐怖則是敗退台灣後的流亡政權以反內戰的人民為敵而全面捕殺。

在當局的對待態度上,處理228事件並不影響中央政府的合法性;50年代白色恐怖則受限於至今仍未被揚棄的反共政策而始終未能直面處理。

因此,228事件正是纳入不能言說的50年代白色恐怖的屍山血海,才得以讓分離主義者不斷扭曲放大,從而在主張社會主義的50年代白色恐怖犧牲者的墓塚插上台獨的墓碑,無限上綱為「國殤」,並將「二二八事件處理及補償條例」修正為賠償,繼續進行無休止的所謂「轉型正義」的「種姓主義」的政治鬥爭。也因此,台灣社會的歷史噩夢,只能說是醒了一半,白色恐怖的幽靈依然盤旋未逝。

台湾绿岛人权纪念碑

END

「 支持乌有之乡!」

您的打赏将用于网站日常运行与维护。

帮助我们办好网站,宣传红色文化!

欢迎扫描下方二维码,订阅乌有之乡网刊微信公众号