风景的变奏

——沙飞、现代版画会与乡土文学

广州美术学院美术馆助理研究员|何小特

摘要:文章通过对沙飞的风景摄影、现代版画会同人的风景木刻的图像来源和其中关于艺术观念探索进行梳理,结合其与“乡土文学”的错时关联,分析摄影、木刻在20世纪30年代民族危难的时代背景下,面对“现代艺术”思潮及“现实关怀”时复杂而又单纯的选择。

关键词:沙飞;现代版画会;乡土文学;摄影

将来做一个革命的木刻工作者呢?电影的编导呢?还是文学青年呢?我徘徊在三叉路口了。

——沙飞

这段文字出自沙飞于1942年3月向党组织递交的《我的履历》,是在“九一八事变”之后,面对人生和事业选择时的彷徨写照。在20世纪30年代民族危机日益加深的背景下,有志气的知识青年都通过不同的专业手段,从事着抗战救亡的工作。新兴木刻青年在现实关怀和艺术理想的双重感召下直接汇入了抗战宣传的大潮;影像行列也从沙龙的情调醒悟,决心投入到现实表达的潮流中;文学更是通过接力“五四”的精神成为了左联的主流力量。沙飞徘徊的三个领域,代表了彼时多数革命知识青年所能方便和广泛接触得到的抗战宣传媒介和工具,间接反映的也是现代传播媒介在现实发声中的竞争关系。当然,沙飞最后选择了摄影。

沙飞是自1931年在汕头电台工作起开始接触摄影,后加入上海摄影团体“黑白影社”,并钟情于沙龙风景。1934年逐渐关注“大众生活”,1935年赴上海开启其“艺术摄影”生涯,成为左翼文艺青年,且频繁参与各种展览、活动。1937年6月,沙飞为其在桂林的摄影展撰文说道:“摄影是暴露现实的一种最有力的武器,我总想利用它来做描写现实诸象的工具。”同年8月,他在《广西日报》发文,进一步阐述观点:认为摄影能迅速形成传播的图像,在当时中国文盲率居高的形式下是优胜的抗战宣传武器,同时认为摄影是艺术的一部分,只有借助艺术的语言和修辞手法才能达到更好的宣传效果。该如何理解一个左翼青年要艺术地表达现实,而不是把摄影当成“无用的艺术”呢?这里或许涉及沙飞对摄影和木刻两个领域的认知与融合。首先,摄影的“写实性”是显而易见的,但只是一些窗前静物、美妙的身姿和乡间景致,在民族大义面前确属“无用”;那么,沙飞对他熟悉的木刻家朋友们的写实和现实表达就满意吗?是否还觉得不足够写实?至少不能做到他所说的“迅速形成传播的图像”。毕竟木刻家们直接从报纸新闻图片中转刻作品的情况并不鲜见,甚至直到1936年,黄新波创作木刻《祖国的防卫》时,其图像来源很可能就是报刊上一张关于东北抗日战场的新闻图片。这种对新闻图片的借鉴和参考,相信沙飞对此未必陌生。然而,尽管有些年轻木刻家的作品造型蹩脚,图像来源也依赖新闻报刊的摄影,但他们执著学习国外现代木刻大家及其他现代派艺术的风格技法,对现实的热切和宣导力是有目共睹的。所以,要“艺术地”还要“暴露现实”,或许就成为沙飞综合摄影和木刻的所长,具体到摄影这一媒介上的追求了。回顾沙飞早年的摄影,特别是1937年赴晋察冀边区之前,他在广东各地拍摄的“乡土风景”及在上海拍摄的“大众生活”系列作品,或有助于观察他如何处理同样写实的“风景”和“生活”,探寻其艺术修辞及现实观念的隐秘。

一、“风景”的“现实”与“现代”

《绿波留恋浣纱人》(图1)可代表沙飞1935年之前的典型风格,这类型作品还包括了《足迹》《暮归》等,在1937年桂林的个展中被统编在最后的“人像、静物、风景、图案”一类。从这些作品图像来看,多以乡村风景占大部分画面,点缀劳作内容,图像风格带有沙龙的美感,观者感受到的更多是一种“田园牧歌”式的中国“乌托邦”乡土生活。在摄影界,这样的图像也并非特殊。1929年成立于上海的“黑白影社”是全国重要的摄影团体,从其1934年出版的第一本摄影集来看,景物、生活、人像(人体)和风景是几乎所有的题材,但风景占比三分之一还多。当时比较有名气的陈传霖、吴中行发表的作品也多以风景点添劳作,这无疑是沙龙摄影爱好者熟悉的题材。本来,“黑白影社”的宗旨就是“集合有浓厚摄影兴趣者,共同从事研究艺术摄影,以表扬我国文化及增进我国在国际艺术界之地位”。他们定义“‘摄影’就是‘光’和‘色’所寄托的肉体”,因为黑不反射七色光,白反射所有光,故以“黑白影社”命名,“此外就并无其他更高深的意味了”。时至1935年,影集中不仅有如叶浅予《新居》的都市情调作品,如吴印咸《裸体》的显著沙龙趣味,同时,出现少量如向慧庵《陷阵》这样直接表现抗战的题材。编者在《本社的过去、现在和未来》一文中也写道:“该时九一八惨(案)余痛未消,东三省之血沥未干,而闸北复成一片焦土。山河变色,人心仓惶;茫茫神州,真不知要沉沦伊于胡底!我们预定民国廿二年的第二次影展就在这悲恨交并,余悸余痛的心境中蹉跎过去了。”

图1 沙飞《绿波留恋浣纱人》 摄影

1934—1935年 家属提供

若认为乡土风景摄影只是纯粹的“沙龙情调”而与“现实”无关紧要,或许会有所偏颇。1934年在广州成立的“现代版画会”是当时非常活跃的木刻团体,就同人会出版的第1期至第5期《现代版画》所刊登的作品来看,这无疑也是一个乐于描绘乡土和城郊风景的团体。其中第2期《风景·静物专号》,除李桦、赖少其这样比较有影响的领头者之外,像司徒奏、潘学昭、李灿荣这些相对普遍的同人对风景题材也都乐此不疲。当然,同是风景题材,相比同期的摄影,现代版画会的表现风格手段就要多得多了。唐英伟、张影、潘学昭、李灿荣、刘宪似乎更追求“实景”的再现,赖少其、司徒奏、梅长业则更具有图案概括的风格化。总之,画会整体上呈现出的风格样貌还是多元丰富的。特别是李桦,他的风景比较紧扣现实,但却也表现出对不同风格技法表现力的不断实验。换言之,在现代版画会的作品中,既有对西方经典木刻的学习模仿,也有对野兽派、立体派等现代派风格的执念和尝试,如果从《现代版画》第4期“新春风俗专号”和第8期“民间风俗专号”大量借鉴民间版画的风格来看,更有对民族本土语言的重构。或许这就是他们所理解的“现代艺术(现代木刻)”——复杂而又单纯。有单纯的“国际化”诉求,这点或许正如黑白影社的宗旨:“增进我国在国际艺术界之地位”的期待,又始终带有超越欧洲中心主义的自觉意识。此时风景不只是单纯的“风景”图像,更是表现一种现代性的载体。尤其不能忽视的是,现代版画会的成员本就是任教或就读于广州市立美术学校西画系的师生们,就彼时“广州市美”的西画艺术风气来说,他们多是追求马蒂斯和毕加索的同行。以蔡涛对现代版画会的研究,发表于《现代版画》第11期的李仲纲的套色木刻《三层塔》,与其老师关良创作于1935年的油画《西樵》应属同年广州市美师生的一次郊外写生作品,两幅作品对同一场景的描绘“无疑是以通晓西方现代洋画运动为基本背景,同时致力于中国式的现代艺术语言的实验”。这个特殊的案例不可不说是现代版画会借“风景”为载体的某种“跨媒介实验”。可见,每当讨论到20世纪30年代“乡土风景”题材的普遍性时,一种时风的“现代性”追求,也就是蔡涛所说的“跨媒介实验”当然是不可回避的问题,相比摄影,现代版画会的主动性更是显而易见的,这大概也就是沙飞观察到木刻更加具备的某种“艺术性”。

那么,现代版画会同人进行风景创作就真的只是一种现代技法的学习吗?应该注意到的是,无论“黑白影社”还是“现代版画会”,在他们出版物的序言中都强调了关注现实的重要性。在他们看来,现实(写实)是艺术的最高法则,如何表达对于现实观照的同时,又能兼顾到画面“合适”的表达呢?对木刻家来说,还存在不同现代技法的实践问题。那么,乡土风景作为“现实”和“艺术”双重内容的载体或许是绝佳的选择,只不过,只有风景未免失去“生活”,点缀劳作场景便自然赋予了图像“现场感”。由此,在作者看来,是风景,也是各种表达技法、观念的实验;而在观者看来,既是风景,却又是现实。

二、“风景”与“乡土文学”的错时关联

然而,令人困惑的是,尽管此间的“风景”实为一种不怎么直接的“现实”表达,却仍看不到太多的生活紧迫感。即便是1935年叶浅予发表在《黑白三届影展》的《渔家女》和1936年沙飞(署名司徒怀)发表在《黑白影集》第3期的《勤俭》(图2),镜头虽然都聚焦到了人物,去掉了风景部分,却依然是对于劳动质朴的赞美。同为现代版画会同人的张影,亦算是描绘田间劳作与森林伐木的熟手,在其画面中主要体现的也是对辛勤劳动民众的赞美,也并非后来大家所熟悉的木刻图像,带有某种反思或控诉的情绪。

图2 沙飞《勤俭》 摄影 1936年

载于陈传霖、叶初萌、聂光地、卢施福编:

《黑白影集》第3期,上海黑白影社1936年版,第21页

这种“田园牧歌”式的乡土风景以“现实”的姿态大量出现于20世纪30年代上半叶的摄影和木刻界,确实是一个有意思的现象。从图像串流的关系来看,前文引述沙飞曾站在文学、木刻与电影的三岔路口,可见其对木刻的浓烈兴趣,他不但是黑白影社成员,亦与现代版画会创办人李桦关系密切。应该说,沙飞对木刻并不陌生,1936年10月在上海举办的第二届全国木刻流动展览会上,鲁迅与木刻家们在一起的系列照片即出自沙飞之手。那么,这种“田园牧歌”式的乡土风景图像在摄影界内部、在摄影和木刻间相互借鉴参照并形成氛围,也就不难理解。但,在这些年轻的艺术家眼中,“现实”如何就是“田园牧歌”,不应该是“残酷”和“受压迫”的吗?按道理,“九一八事变”对中国知识分子来说都有一定的紧迫感。这不由得让人想到20世纪二三十年代中国乡土文学的发展演变。

无疑,20世纪初的报纸、杂志等现代媒体的出现,为文学、艺术事件的诞生提供了一个重要的公共舆论空间,这大概是考察具体个案不可或缺的历史投影。以文学来说,20世纪20年代的乡土文学,作为新文化运动的精神产物,也作为反对旧式文人陈腐体裁的新成果,直指民族和民主的现实,影响可谓深远。如果将“乡土风景”相向考察,会发现沙飞和他的木刻家朋友们似乎与乡土文学存在着某种错时的关联:显然,鲁迅的《故乡》《阿Q正传》等乡土小说因为借助启蒙理念,写实底层的呐喊与挣扎,对乡土文化的反思更切合中国知识社会对于现代民族性的诉求,而更加受到持续的讨论和推崇。而同期废名的《桥》、沈从文的《边城》则以写意为主,将传统乌托邦化情感寄托于田园牧歌式的乡土书写,以期重建民族身份的创作,这一系列创作似乎也非常具有代表和感染力。简而言之,就“农事”元素来说,前者侧重“劳作的艰苦”和“生活的不公”,后者侧重“收获的喜悦”及“秩序的恬美”。仅从早期摄影和木刻“乡土风景”的内容情绪来看,无论图像意境还是作者的精神价值,摄影似乎与废名、沈从文那样的乡土精神更加贴近,而木刻则与鲁迅的思想更相投。当然,这依然不可一概而论,如果从之前《现代版画》所刊作品来看,李桦的主要创作应属“揭露现实”一类,而非抒情风景。但李桦在他1935年出版的《春郊小景木刻集》序言中就称彼类风景、小景为特殊时期心情的抒情作品。当然,也还有像张影、潘学昭这样的同人,其主流创作就是风景,且写实情调和摄影早期的风景比较贴合,对现代版画会同人来说,“风景”意味着什么,情况也许要比摄影复杂得多。

应该说,在20世纪30年代中期,抒情的风景带着“乡愁乌托邦”,无形中渗透到了年轻艺术家的乡土风景作品中。虽然暂时还没有艺术家的直接记录材料中发现他们受废名、沈从文乡土文学的精神价值的影响,不过文学作品通过印刷传媒的流播,或许也就成为了“沙飞们”的乡土精神的体验也未必不可,因为木刻、摄影,总是能作为文学作品亲密的伙伴出现在各类报纸和杂志上。另外,不少木刻青年同时也是文学青年,直接参与了各种文学写作。1935年杨讷维才开始自学木刻,他原本就是一个文学青年,从他1934年发表的两首诗《春的脚步》和《落叶的呓语》来看,也是通过写景寄情的典型作品。

当然,也还缺少摄影和木刻家对风景类作品解释的直接材料,仅从图像内容及其精神取向就判定其与某种“乌托邦”式的乡土文学价值有某种承接关系未免不足。事实上,鲁迅阵营的“反思型”乡土文学对左翼艺术家的影响更是显而易见的,因为该阵营凸显了农村旧秩序的不公,而对于旧秩序的批判也延续到了城市的阶级矛盾当中。随着阶级斗争、政治局势更加动荡,作家们从纯文化氛围中探寻重建民族人格理想的热忱被存亡的紧迫性所湮没,阶级分野、救亡图存取代了新旧文化观念的冲突,而对于现实的关注也越来越聚焦在此二者上面。就这点来说,20世纪30年代开始的由“五四”乡土文学迅速转向左翼乡土文学的现象,亦可管中窥豹。

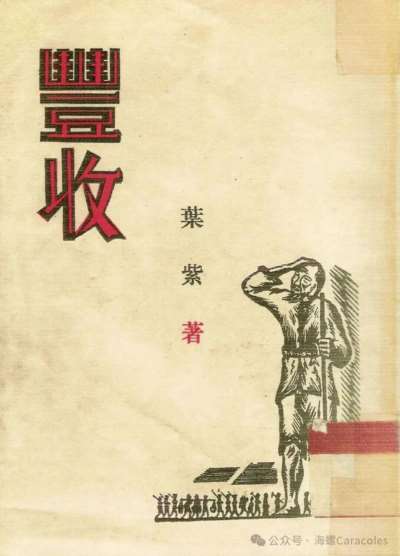

这一现象更早在木刻创作上得到体现的应该是黄新波。1934年,经鲁迅介绍和资助,黄新波陆续为作家叶紫的《丰收》和萧军的《八月的乡村》设计封面和创作木刻插图。这两部小说都算20世纪20年代的乡土文学裂变为30年代如“东北作家群”的流亡文学的代表作。从《丰收》的封面作品(图3)来看,黄新波与文学作者的契合之处正在于其所体现的丰收的“艰辛”,而非“喜悦”。考察现代版画会从1934年至1936年的出版物,也可发现题材从早年乡村、城郊、静物、民俗开始集中地转向劳苦大众、被城市异化的底层和侵略者。而更为典型地转向乡村的阶级矛盾和旧秩序的不公的,应说是连续木刻画。李桦的《丝》木刻手印集收入了他1936年创作的5组连续画,分别是《丝》《水葬》《来归》《没有童年的孩子》《赵二嫂》,讲述的正是农村生活的遭难、压迫和不公。连续木刻画一般要求作者编排故事、写作文案和绘刻拓印全套工作,这种叙述的木刻形式也是鲁迅所推崇的。

图3 叶紫《丰收》,上海容光书局

1935年版,黄新波作封面

三、从“乡土风景”“大众生活”

到“保卫长城”的沙飞

以沙飞来说,他无疑是汇入这些信息流中的一分子,从其1934年至1937年的“乡土风景”“大众生活”与“保卫长城”系列摄影来看,沙飞从相对纯粹的风景转向现实则有着明显的步骤:与前面介绍在黑白影社时期不同,1935年沙飞经李桦介绍赴上海与黄新波认识,保持密切交往同时,他拍摄了大量在城市中被现实异化的底层民众。他曾在《我的履历》中记录了在“一二八淞沪抗战”以后对新杂志和文学艺术的热衷,文中提及他到上海求学一时无法找到摄影工作糊口,便时常投寄一些照片和通讯给“前进”的刊物,以稿费来换取摄影材料之需。沙飞在上海《立报》的《汗与血》栏目上发表的纪实通讯和同时期的“大众生活”系列摄影正好是文字和图像创作在观念、内容上的互证。只是不知道是什么原因,《立报》刊登的通讯不用沙飞摄影作插图,需要配插图时反而与漫画家鲁少飞合作,不过这些漫画插图的原型又来自于沙飞的“大众生活”摄影。

从“大众生活”系列摄影开始,沙飞不再留恋田园牧歌,直指现实,像成熟的左翼斗士。这似乎也是黑白影社的明显转向,在1936年出版的《黑白影集》第3期中,黑白影社创始人之一的陈传霖回顾历史,在文章《八年来的黑白影社》里说道:“我们明白了现阶段影艺和整个民族命运的联系”,“艺术要是现实的反映,真正的艺术要是写实的,这是一切艺术最高的法则。影艺是艺术的一个部门,自然也不能例外。所以,由于过去,由于每一个阶段里的现实底不同与变化,我们影艺在质的方面说,和1935年的‘黑白’影艺,和1934年前的‘黑白’影艺已经是完全两样了。这就是我们现在在这里要对观众或读者特别提出的,能够告慰他们于万一的一点。”这么说,1936年是黑白影社重要的转折点。

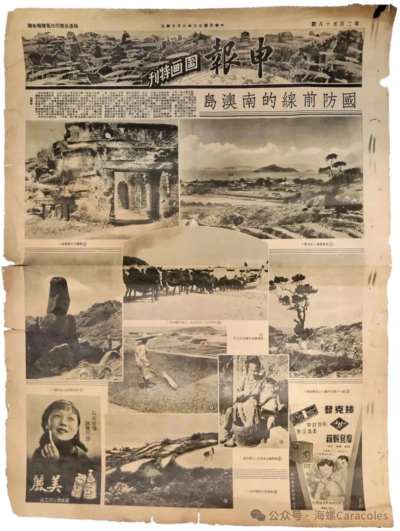

1936年11月,沙飞将之前在南澳岛拍摄的风景,加上新闻报道文字的编辑,附以《南澳岛——日人南进的一个目标》的题目(并配文说该岛离台湾很近,会是日本人进入大陆的一个不可忽视的战略要点),第一次在《生活星期刊》上刊登。此文1937年6月又陆续在《中华图画》杂志和《申报》上刊登(图4),原本拍摄南澳岛的“乡愁风景”便演化成了国土危机的警示。沙飞运用图像讲述时事(大事件)的编辑能力由此可见。“七七事变”后沙飞毅然奔赴晋察冀边区,先以记者的身份游走于山西、河北,后参加八路军。他不仅将镜头对准前线战场,还凭借其敏锐的感知从战争的日常中捕捉极富视觉感染力的典型。以“长城”系列摄影为例,就沙飞女儿王雁的研究来看,已经证明是一组摆拍的作品,但沙飞以战斗在长城这样的标志,象征着某种民族保卫战的坚决,由此,抓取象征意义的视觉“典型”,成了沙飞的风格。其象征性风格摄影有别于纯粹的纪实新闻图片,是通过类似设定的场景(长城风景)、姿态,象征战争的正义和组织生活的秩序(图5)。1942年,沙飞通过其负责创办的《晋察冀画报》,使其象征性纪实风格摄影得到了更广泛的曝光,为战时抗敌宣传做出了重要的贡献。

图4 沙飞《国防前线的南澳岛》,

《申报》1937年6月24日

图5 沙飞《保卫国土,保卫家乡》

摄影 1940年 家属提供

回顾沙飞的创作历史,从“乡土风景”“大众生活”到“保卫长城”,从抒情、写实到象征,沙飞终于形成了自己强大宣导力的风格,这不禁让人又想到1937年8月沙飞的发表所言,他认为摄影是优胜的抗战宣传武器,但同时摄影也是艺术的一部分,只有借助艺术的语言和修辞手法才能达到更好的宣传效果。这里所说的“语言”和“修辞”,或者就是“长城”系列的“写实”和“象征”,莫非也就是前文提到的“艺术”修辞和“现实”观念的隐秘了。

Variations of Landscape:

Sha Fei, Modern Print Society and Native Literature

He Xiaote, Associate Research Fellow of Art Museum, Guangzhou Academy of Fine Arts

Abstract: This article combs through Sha Fei’s landscape photography, the image sources of landscape woodcuts by members of Modern Print Society and the exploration of artistic concepts, and takes his staggered connection with “native literature” into consideration, to analyze the complex yet simple choices of photography and woodcuts in the face of the “modern art” trend and “realistic concerns” given the national crisis in the 1930s.

Keywords: Sha Fei; Modern Print Society; native literature; photography

本文原载于公众号“美术杂志社”,作者何小特,感谢公众号授权海螺转载。

「 支持乌有之乡!」

您的打赏将用于网站日常运行与维护。

帮助我们办好网站,宣传红色文化!

欢迎扫描下方二维码,订阅乌有之乡网刊微信公众号