接上:黑格尔哲学产生的历史环境及其反动本质(《费尔巴哈论》解说-第一章解说第一节)

第三段

在这一段中,恩格斯用黑格尔哲学中的一个有名的论题当作例子,来说明黑格尔反动哲学体系中还包含有革命的因素。

黑格尔在自己的著作《法律哲学》中提出了一个有名的论题,这个论题就是:“凡是现实的都是合理的;凡是合理的都是现实的”。恩格斯指出:黑格尔的这个论题显然是为当时普鲁士王国的社会政治制度作辩护的,把这个专制的、警察式的国家说成是合理的。黑格尔的这个论题在当时不仅迷惑了普鲁士的国王威廉三世,而且也迷惑了不少的政治家和哲学家,他们都以为这个论题是为普鲁士王国当时实行的一切制度作辩护的。因此,那些拥护普鲁士王国现存制度的人们,也就拥护黑格尔的这个论题;那些反对普鲁士王国现存制度的人们,也就反对黑格尔的这个论题,所以,恩格斯才在这里指出:黑格尔的这个论题在当时引起了“近视的政府方面如此的感激和同样近视的自由派方面如此的愤怒”。

黑格尔的哲学是为当时普鲁士王国作辩护的,但是黑格尔这个论题的意思是不是说德国当时现存的一切,都是无条件现实的、合理的呢?不是。因为黑格尔并不是把一切现存的东西都说成是现实的、合理的。黑格尔在《哲学史讲演录》一书中曾经说过:“……,凡是现实的,都是合理的。但必须认识和区别什么是真正现实的;在庸人的生活中,一切都是现实的,但在现象世界和现实之间存在着区别,……”[ 转引自列宁:《黑格尔〈哲学史讲演录〉一书摘要》。《列宁全集》第38卷,人民出版社1939年版,第312页。]在实际上,黑格尔也不是把普鲁士政府的任何一项措施都看成是现实的、合理的。例如,黑格尔曾经把普鲁士政府当时所实行的“某种税制”就看作是不现实的、不合理的。由此可见,黑格尔这个论题的原来意思并不是说,一切现存的东西都无条件是现实的、合理的。

现存的东西不一定是现实的、合理的,那末什么样的东西才是现实的、合理的呢?按照黑格尔的观点看来,只有那些带有必然性的东西才是现实的、合理的。黑格尔在解释什么是现实的时候指出:“‘存在还不是现实的。’”“‘……现实在自己的发展中表明自己是必然性。’”[ 簿引自列宁:《黑格尔《逻科学〉一书摘要》。《列宁全集》第38卷,人民出版社1959年版,第165、166页。]

由此可见,黑格尔所讲的“现实的”东西,并不就是“现存的”东西,而是指合乎规律的、带有必然性的东西。因此,我们决不可以把黑格尔的“凡是现实的都是合理的;凡是合理的都是现实的”这个论题,简单地理解为:凡是现存的东西都是合理的,凡是不存在的东西都是不合理的;凡是合理的东西都是现在存在着的,凡是不合理的东西现在都是不存在的。而应当把黑格尔的这个论题理解为:凡是合乎规律带有必然性的东西都是合理的,因而它也就能够一点一点地发展壮大起来,能够一天一天地继续存在下去。相反,如果一个东西违反了发展规律,失去了必然性,那它就是不合理的,因而也就要一天天地衰颓腐朽下去,最终完全被消灭掉。

关于这个问题,斯大林在《无政府主义还是社会主义?》一书中讲得很好,他说:“生活中新产生的、一天天成长的东西是不可克服的,要阻止它的前进是不可能的。……反之,生活中衰老的、走向坟墓的东西是必遭失败的,哪怕它今天还显得是一个强壮的力量。”[ 《斯大林全集》第1卷,人民出版社1953年版,第275页。]

这种认为凡是带有必然性的东西就会一天天地成长起来,凡是失去必然性的东西就要一天天地衰亡下去的辩证思想,就是黑格尔哲学中的革命因素。

那末,根据黑格尔的这种观点,我们应当怎样去看待当时的普鲁士王国呢?我们应当指出:普鲁士王国当它还没有失去必然性之前,当然是现实的、合理的,但当它失去了必然性之后,那就成为不现实、不合理的了。现在的普鲁士王国就是已经丧失了必然性的普鲁士王国,因此,尽管它现在还存在着,但它迟早是要被消灭掉的。为什么这个已经失去了必然性、又非常软弱、非常不中用的普鲁士王国还能够继续存在呢?这是因为当时德国的被统治阶级,尤其是德国的资产阶级还非常软弱、非常不中用的缘故,它们不能把革命的力量组织起来,推翻那已经失去必然性的普鲁士政府。恩格斯在这里所讲的:“如果说,在我们看来,它终究是不中用的,而且尽管不中用,仍旧继续存在,那末,政府的不中用,就可用臣民那相应的不中用来辩护和说明。当时的普鲁士人有着他们所应该有的政府。”这段话,就是这个意思。

但是,这种对普鲁士王国的解释,并不是黑格尔自己作出来的,而是我们根据黑格尔的观点,必然推论出来的。作为普鲁士王国国家哲学代表的黑格尔哲学,是不可能作出这种革命结论来的。在黑格尔看来,普鲁士王国是发展到顶点的尽美尽善的社会制度,它并没有而且也不可能失去它的必然性,因而它也就是永远现实、永远合理的。

第四段

在这一段中,恩格斯进一步说明了黑格尔哲学中的“合理内核”。

前面已经指出,现实的东西和现存的东西并不是一回事,现存的东西不一定都是必然的、现实的。那末,我们能不能因此就说黑格尔把世界上的东西分成了两部分:一部分是永远具有必然性、现实性的东西,一部分是绝对没有必然性、现实性的东西呢?不能。恩格斯指出:按照黑格尔的意见,现实性、必然性并不是某一部分事物所固有的永恒不变的属性。相反,随着时间、地点、条件的变化,事物的现实性、必然性也是在变化着的。今天看来还不是必然的东西,将来它就可能变为必然的东西,今天看来是必然的东西,将来它会变成不是必然的东西。

恩格斯在这里举了罗马共和国和法国君主政体的两个例子来说明这个问题。

公元前510年罗马人赶走了伊达拉里亚人的统治,建立了罗马共和国。这个罗马共和国的实权是操在元老院之手的,行政权则属于由选举产生的两个执政官的。这样就可以防止独裁的发生。这个罗马共和国是符合当时历史发展规律的,因此它在当时的历史条件下曾经是必然的、现实的。但是,罗马共和国不可能永远是必然的、现实的。以后罗马共和国又战胜并彻底摧毁了它的商业竞争者迦太基人,并在地中海周围形成了一个庞大的奴隶主国家。这个时候,为了镇压各国被压迫人民的反抗和奴隶的起义,就不得不破坏原来共和国的制度,建立军事独裁的君主政体。这样,就在公元前27年的时候建立了罗马帝国。显然,这种君主政体的罗马帝国,对于当时的历史条件说来又是必然的、现实的了。总之,罗马共和国在公元前510年到公元前27年的时候曾经是必然的、现实的,但它不能永远是必然的、现实的。随社会历史的发展,它就渐渐失去了自己的必然性而成为不现实、不合理的了。以后终于被罗马帝国所代替。这时候代替罗马共和国的罗马帝国,则成为必然的、现实的、合理的了。

又如,法国的君主政体原来也是必然的、现实的,但它同样也不可能永远是必然的、现实的。在1789年法国大革命爆发以后,法国的君主政体就丧失了它的必然性,而成为不现实、不合理的了。经过资产阶级革命,法国的君主政体被摧毁了,资产阶级的共和国建立起来了。这时候,代替法国君主政体的资产阶级共和国,又成为必然的、现实的了。

同样,资本主义制度在过去曾经是必然的、现实的,所以它才能消灭并代替封建制度。但是,今天它已经失去了必然性、现实性,正在一步一步地走向坟墓,并被社会主义和共产主义制度所代替。资本主义必然灭亡,共产主义必然胜利;我们一天天地好起来,敌人一天天地烂下去,这是今天历史发展的必然规律。因此,尽管共产主义在某些国家中,力量还显得十分弱小,但它却如初升的旭日,一定要在世界上发挥它那灿烂夺目的光芒;尽管帝国主义和各国的反动派,暂时还十分猖狂、还好象非常强大,但它们已是日暮西山失去了存在的必然性,因而迟早是要进入坟墓的。

由此恩格斯得出结论说:“在发展的进程中,凡从前是现实的一切,都会成为不现实的,都会失掉自己的必然性,失掉自己存在的权利,失掉自己的合理性。于是一种新的、富有生命力的现实就会代替衰亡着的现实,——如果旧的东西充分理智,不加抵抗即行死亡,那便和平地代替;如果旧的东西抵抗这种必然性,那便用暴力代替。”

恩格斯的这段话是从黑格尔辩证法中必然得出来的结论。但是,黑格尔的这种辩证思想却和他原来的那个论题是恰恰矛盾的。为什么呢?因为黑格尔原来的论题告诉我们:凡是现实的都是合理的,因而也是应当继续存在下去的。而黑格尔的辩证法却告诉我们:一切都是发展的,没有什么永远是必然、永远是现实的东西。因此,凡是现存的东西都不能永恒不变地存在下去,它们迟早总是要死亡的。黑格尔这种认为一切都是发展变化的、一切现存的东西都是应当死亡的思想,就是黑格尔辩证法中的“合理内核”。

最后在这里附带解释一下“黑格尔总是兴高采烈地谈到这次大革命的”这句话。因为过去有些人往往抓着了恩格斯的这句话,认为黑格尔对法国大革命始终是抱欢迎态度的,因而也就有意无意地抹杀了黑格尔哲学中方法与体系之间的矛盾,掩盖了黑格尔哲学的反动本质,否定了黑格尔哲学是对法国唯物主义的贵族反动。

那末,黑格尔对法国大革命究竟抱什么态度呢?黑格尔在他的著作《历史哲学》中,谈论到法国大革命的时候是这样讲的:“‘公理’这个概念、这个思想突然伸张它的权威,旧的不公平的制度无力抗拒它的进攻。所以就有一个同“公理”概念相调和的宪法成立了,一切未来的法律都要根据着这个基础。自从太阳站在天空,星辰围绕着它,大家从来没有看见,人类把自己放在他的头脑、放在他的‘思想’上面,而且依照思想,建筑现实。亚拿萨哥拉斯第一个说,‘理性’统治世界;但是直到现在,人类才进而认识到这个原则,知道‘思想’应该统治精神的现实。所以这是一个光辉灿烂的黎明。一切有思想的存在,都分享到了这个新纪元的欢欣。一种性质崇高的情绪激动着当时的人心;一种精神的热诚震撼着整个世界,仿佛神圣的东西和‘世界’的调和现在首次完成了。”[ 《历史哲学》,三联书店1956年版,第493页。]

从这段话里我们可以看出:黑格尔对法国大革命的评价是很高的,他把法国大革命比作是“一个光辉灿烂的黎明”,看作是一个“新纪元”的开始。不过,这里发生了一个问题:黑格尔到底是法国大革命的欢迎者呢?还是法国大革命的反对者呢?如果说黑格尔是法国大革命的欢迎者,那末作为一个与封建贵族妥协的反动资产阶级分子为什么会欢迎法国大革命呢?为什么我们要说黑格尔的哲学是对十八世纪法国唯物主义的贵族反动呢?我们究竟应当怎样看待这个问题呢?

首先,我们应当看到黑格尔在哲学上是一个唯心主义者,他是一个十分强调理性作用的人。在黑格尔看来,革命前的法国政府是不合理性的。法国的统治阶级无论在政治上、经济上、道德上都是十分腐朽堕落的,因此也是应该加以反对的。而法国资产阶级在这次大革命中,又提出了真理、正义、理性等口号,这些口号又恰好符合黑格尔的口味,因此黑格尔对法国大革命抱欢迎态度,这是不足为奇的。

其次,我们应当了解黑格尔在政治上是一个与封建势力妥协的反动资产阶级分子。他虽然反对君主专制,但他并不主张从根本上废除君主制度,而主张用君主立宪去代替君主专制。在法国大革命刚刚开始的时候,法国资产阶级恰好就是用君主立宪的方法去限制君主的权力,而不是直接用武装革命的办法去推翻法国君主制度的。因此,黑格尔对这时候的法国资产阶级革命还是抱欢迎态度的。但是,当法国大革命进一步发展到推翻君主制度的暴力革命时,发展到对封建贵族说来是所谓恐怖时期的时候,黑格尔就起来反对了。他反对资产阶级的所谓普遍的权利平等,反对给人民以民主的权利。

此外,我们也应当知道黑格尔是1770年生的,而法国大革命是在1789年爆发的。在法国大革命爆发的时候,黑格尔不过是一个十九岁的青年,而一个不满二十岁的青年是不可能有什么成熟的政治见解的。

总之,我们不要脱离开马克思、恩格斯对黑格尔的整个评价,孤立地去看待恩格斯在这里所讲的这一句话,不然就会发生错误。

第五段

在这一段中,恩格斯在肯定了黑格尔哲学“合理内核”的基础上,进一步阐发了辩证法的基本思想。

在本段一开始,恩格斯就总结了上两段的内容,明确地指出了黑格尔哲学的“合理内核”。恩格斯说:“黑格尔哲学……的真实意义和革命性质,正在于黑格尔哲学永远结束了那以为人的思维和行动的结果具有最终性质的一切看法。”

在说明了黑格尔哲学的“合理内核”之后,恩格斯紧接着就说明了辩证法的基本原理。他指出在辩证法看来,人类的认识和社会的历史都是在变化和发展着的,它们的变化和发展都是永无止境的。

我们知道,人类的认识总是从不知到知,从不深刻到比较深刻的;哲学和科学的发展也是从低级到高级,从相对真理到绝对真理的。但是,人类的认识永远也不会有一个终点,哲学和科学的发展永远也不会穷尽绝对真理。不过,以前的哲学家们并不了解这一点,他们总企图建立一个无所不包的绝对真理的哲学体系,以为这样就可以一劳永逸万载无事了。其实他们不了解人们的认识虽然是越来越广泛,越来越深刻,但人们也只能越来越接近绝对真理,而永远也不能穷尽绝对真理。恩格斯在批判这种形而上学观点的时候指出:“真理包含在认识过程本身中,包含在科学的长期的历史发展中,科学从知识的低级阶段上升到较高的阶段,越升越高,但是科学永远不会达到这样一点,即它在发现了某种所谓绝对真理以后,就再也不能前进一步,除了惊愕地袖手望着这个已获得的绝对真理出神而外,再也无事可做了。”

恩格斯的这个原理,对于我们克服工作中的骄傲自满情绪说来,是有着非常重要的意义的。这个原理告诉我们:工作中的任何经验,科学上的任何成就,都不过是人类认识长河中的一个小小的颗粒,我们决不可以因为自己在工作上或科学上的一点小小成绩而沾沾自喜、故步自封,不再前进了。

不仅人类认识的发展是无穷无尽的,而且社会历史的发展也是没有止境的。任何一种社会制度,不论封建制度也好,资本主义制度也好,都不可能是永恒不变的。它们不过是整个人类历史由低级向高级无穷发展过程中的一个暂时的阶段罢了。奴隶社会代替了原始社会,但它自己以后又被封建社会代替了;资本主义社会代替了封建社会,但它自己还要被社会主义、共产主义社会所代替。因此,那种想要建立一个至美至善的、再不能向前发展一步的、理想社会制度的企图,只不过是一种善良的幻想而已,因为这样的社会制度是根本不可能存在的。

恩格斯在分析了人类的认识和历史发展的性质之后,就把它提高到哲学的高度,作出了辩证法的结论。他指出:“这种辩证法的哲学打破了一切关于最终的绝对真理以及关于和这绝对真理相适应的人类绝对状态的想法,……在辩证法哲学看来,并没有什么一成不变的、绝对的、神圣的东西。辩证法哲学认为一切和任何事物中都有着不可避免的灭亡的印迹;在它看来,除了不断的发生和消灭的过程,除了无穷的由低级进到高级的上升过程以外,没有任何东西是永存的。”

辩证法把一切都看成是变化发展的,把一切发展都看成是无穷无尽的,那末它还承认不承认有静止稳定状态的存在呢?承认。辩证法一方面认为人类的认识和社会的历史是不断变化、不断发展的,另方面它也承认人类的认识和社会的历史,在它的发展过程中也有相对的稳定性。例如,社会的发展,在某一个阶段是资本主义社会就是资本主义社会,是社会主义社会就是社会主义社会。整个人类历史的无限发展过程就是由原始社会、奴隶社会、封建社会、资本主义社会、社会主义社会等相互衔接起来的各个相对稳定的阶段构成的。正是因为辩证法不仅承认不断变化和永恒发展,而且还承认相对静止和相对稳定,所以恩格斯才说:“辩证法哲学也有保守的方面。”

辩证法既承认运动又承认静止,既承认发展,又承认稳定,这是不是自相矛盾了呢?不是。因为辩证法虽然既承认不断运动、不断发展,又承认相对静止、相对稳定,但辩证法并不是把它们二者等同看待,而是把运动发展看成是绝对的,把静止稳定看成是相对的。

为什么说运动发展是绝对的呢?因为一切事物、一切现象,在一切时间、地点、条件下,毫不例外地都在运动着、发展着。为什么说静止稳定是相对的呢?因为任何事物、任何现象的静止稳定状态都是在一定的时间、地点、条件下才能存在,时过境迁,这种静止稳定的状态也就不存在了。不仅如此,而且任何静止稳定状态的本身又必须以它自己内部的运动变化的存在为前提,如果它的内部没有运动和变化,那末这个静止稳定状态的本身也就不存在了。例如,资本主义社会在一定的时期里,它一直是资本主义社会而不是其他性质的社会,也就是说,它在一定的时期之内,是处于静止稳定状态之中的。但是,资本主义社会的这种静止稳定状态,并不是永恒的、绝对的,而是暂时的、相对的。因为资本主义社会不会永远如此地保持下去,它迟早是要被社会主义社会所代替的。同时,资本主义社会的这种稳定状态,只有在资本主义社会内部不断运动、不断变化的前提下才能存在。如果资本主义的生产停止了,资产阶级对无产阶级的剥削终止了,那末资本主义社会的本身也就不存在了。

在说明辩证法关于运动发展是绝对的、静止稳定是相对的这一原理时,恩格斯指出:“这一理解方法的保守主义是相对的,它的革命性质是绝对的——这就是辩证法哲学所承认的唯一绝对的东西。”

第六段

在这一段中,恩格斯提出了辩证法的基本思想与自然科学中的某些预言是否有矛盾的问题。

辩证法告诉我们:一切事物、一切现象都是在变化和发展着的,一切变化、一切发展都是无穷无尽、无止无休的。但是,自然科学的预言却告诉我们,地球的发展是有终了的,地球的本身早晚是要毁灭掉的。辩证法告诉我们:事物的发展是一个从简单到复杂、从低级到高级的上升前进运动。而自然科学却告诉我们:由于地球是有末日的,因此人类的历史不仅有向前的发展,而且也有向后的倒退。这样看来,辩证法的思想好象是与自然科学发生了矛盾。那末,究竟是辩证法的本身有错误,还是自然科学的预言不正确呢?

由于恩格斯写这本书的任务,不是要来解决辩证法的思想和自然科学的预言之间,是否有矛盾这个问题,因此恩格斯在这里也就没有进一步具体地阐明这一问题。恩格斯在这里只是指出:地球的末日离我们还很远很远,不论哲学和自然科学,都还没有把它当作迫切需要研究的任务而提到议事日程上来,因此我们在这里也就没有具体考察它的必要了。至于目前在反动资产阶级学者中所流行的“世界末日论”,那不过是腐朽资产阶级垂死挣扎的一种表现而已,它根本算不上是什么科学,因此我们也就没有必要把它当作是一种自然科学的预言,而郑重其事地去研究它与辩证法思想之间的关系了。

但是,我们能不能根据恩格斯在这个问题上所采取的态度而得出结论说:辩证法与自然科学之间是可能有矛盾的呢?不能。

辩证法认为,就整个宇宙讲,它的变化和发展是永恒的、无始无终的,但就每一个具体事物讲,它的变化和发展又是有始有终的。具体的人、具体的社会总是有它产生的一天和它消灭的一天。地球当然也不例外。地球是在四十——五十亿年以前形成的,虽然它现在还是一个很“年青”的星球,但以后它总有毁灭的一天。但是我们知道,一个具体的人死了,并不等于整个人类就不存在了;资本主义社会灭亡了,并不等于人类社会就不再发展了;同样,地球毁灭了,并不等于整个宇宙就停止运动了。

也许有人会问:地球毁灭了,这不就是意味着宇宙中有一个星球不存在、不运动了呢?这不就是意味着人类和人类思维是不存在、不运动了吗?其实不然。

就拿地球本身来说,当它由于某种原因而毁灭以后,这并不等于说它就根本不存在、不运动了。相反,地球毁灭以后,它又变成了其他形式的物质,又开始了它自己新的运动、新的发展。

再拿人类和人类思维来说,当地球毁灭以后,它可能暂时不存在了,但这并不等于说它在宇宙中就永远消灭而根本不可能再出现了。相反,只要是具备了必要的条件,它还是会重新在宇宙中出现的。正如恩格斯在《自然辩证法》中所指出的:“物质在它的一切变化中永远是同一的,它的任何一个属性都决不会丧失,因此它在某个时候以铁的必然性毁灭自己在地球上的最高的花朵——思维着的精神,而在另外的某个地方和某个时候又一定以同一种铁的必然性把它重新产生出来。”[ 《自然寄征法》,人民出版社1957年版,第20页。]

由此看来,自然科学中关于地球末日的预言与辩证法关于事物永恒变化、永恒发展的原理是没有矛盾的。

辩证法认为事物的发展是一个由简单到复杂、由低级到高级的上升前进运动。同时,辩证法还认为,在事物上升前进发展的过程中,还存在有局部停滞和暂时后退的现象。例如,物种的退化、法西斯的出现等就是一种后退的表现。这样一来,辩证法是不是又自相矛盾了呢?不是。因为辩证法认为,事物的发展虽然是上升前进的,但决不是说事物的发展是一个直线上升、笔直前进的过程,相反,事物的发展倒是一个螺旋式上升、波浪式前进的过程。在总的上升前进过程中,常常伴随有局部停滞和暂时后退的现象。不过,上升前进是绝对的,停滞后退是相对的。任何停滞和后退都只能是一种暂时的、局部的现象,它们是不能阻挡事物的前进运动和改变事物的发展方向的。正如法西斯的出现改变不了人类历史的发展方向一样,地球的毁灭也阻挡不住整个宇宙的前进发展。

第七段

恩格斯在指明了黑格尔哲学的“合理内核”之后,紧接着就来分析黑格尔哲学中方法与体系之间的矛盾。本段的内容讲的就是这个问题。由于这一段的文字比较长,内容又较比难懂,我们可以把它分成三个部分来读。第一个部分是从本段的一开始到“哲学体系是一定要有某种绝对真理来完成的”这句话为止。这一部分的主要内容是说明黑格尔之所以不能从他的辩证方法中得出革命结论来的主要原因,就是因为他的方法和体系之间是有矛盾的。第二个部分是从“所以,这位黑格尔”这句话开始到“就是对于历史的实践也可以这样说”这句话为止。这一部分的内容,是说明黑格尔的方法与体系之间的矛盾在他哲学观点中的表现。第三个部分是从“人类既以黑格尔为代表想出了绝对观念”这句话开始到本段末尾为止。这一部分的内容,是说明黑格尔的方法与体系之间的矛盾在他政治观点中的表现。

现在我们先看一下本段的第一个部分。在本段一开始恩格斯就指出:上述的辩证法思想以及由这种思想中所引伸出来的革命结论,并不是黑格尔本人作出来的,而是我们根据黑格尔的思想必然推论出来的。恩格斯的这个声明是很重要的。因为有些人曾经认为,黑格尔的哲学体系虽然是唯心主义的、反动的,但是黑格尔的辩证方法却是科学的、革命的。其实这是一种误解。我们知道,黑格尔的辩证法中虽然包含有“合理的内核”,但这并不等于说整个黑格尔的辩证法都是科学的、革命的。因为黑格尔的辩证法并不是科学的唯物主义的辩证法,而是一种反科学的唯心主义的辩证法;黑格尔的辩证法并不是为进步阶级服务的革命的辩证法,而是一种为自己哲学体系服务的反动的辩证法。正是由于黑格尔的唯心主义辩证法是为他那反动哲学体系服务的,因此黑格尔从来也没有而且根本也不可能从他的辩证方法中,作出革命的结论来。

为什么黑格尔不能从他的辩证思想中得出革命的结论来呢?恩格斯指出:原因很简单,这就是因为黑格尔的方法与体系之间是有矛盾的。按照过去的传统习惯,哲学家必须建立一个包罗万象、穷尽一切的绝对真理的体系,不然就不能算是一个哲学家。黑格尔当然也不能破坏这个传统。所以,黑格尔一方面认为一切都是发展的,一切发展都是没有止境的,但是另方面他又不得不承认发展有个终点,并积极地去追求这个终点,力图建立一个永恒不变、最终完成的绝对真理的体系。这样,他的辩证方法就和他想要建立一个绝对真理体系的企图发生了矛盾。

恩格斯在《社会主义由空想发展为科学》中指出:“黑格尔的体系,作为体系说,乃是一个巨大的小产,但它是这类小产的最后一个。这就是说,黑格尔体系还包含着不可救药的内在矛盾:一方面,它的重要前提,是将人类历史看作一个发展过程,这个过程按其本性是不能在发现所谓绝对真理中达到精神的顶峰的;但是,在另一方面,黑格尔体系又妄想成为这个绝对真理的顶峰。”[ 《马克思恩格斯文选》两卷集,第2卷,苏联外国文书籍出版局1955年中文版,第133—134页。]

下面,恩格斯就分别说明了黑格尔的方法与体系之间的矛盾,在他哲学观点和政治观点中的具体表现。

为了说明黑格尔方法与体系之间的矛盾在他哲学观点中的具体表现,我们先把黑格尔的哲学体系在这里简单地介绍一下。

黑格尔认为,在自然界和人类社会出现之前,不依赖于人,也不依赖于自然界,客观存在着一种精神。这种精神,既不是个人的精神,也不是人类的精神,而是一种宇宙的精神。黑格尔把这种精神叫作“绝对精神”或“绝对观念”。这种“绝对精神”是唯一真实存在着的东西,它是整个宇宙的基础,它是一切存在的源泉。世界上一切其他的现象,不论自然现象、社会现象或是思维现象,都是由它派生出来的。问题很明显,黑格尔所讲的“绝对精神”不是别的,它不过是“上帝”的代名词而已,黑格尔的全部哲学不是别的,那不过是哲学化了的“上帝创造世界”的宗教说教而已。正如“上帝”是根本不存在的一样,“绝对精神”在实际上也是根本不存在的。所以列宁才在《唯物主义与经验批判主义》一书中指出:“……脱离了人的和在人以前的观念、抽象的观念、绝对观念,却是唯心主义者黑格尔的神学的虚构。”[ 《列宁全集》第14卷,人民出版社1956年版,第237页。]

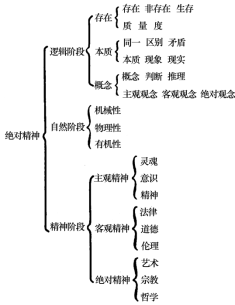

在黑格尔看来,“绝对精神”并不是静止不动的,而是变化发展的。“绝对精神”的发展,经过三个阶段,即“逻辑阶段”、“自然阶段”和“精神阶段”。最初,“绝对精神”以自己的纯粹形式在发展着,这就是“逻辑阶段”;以后,“绝对精神”就把自己“外化”为自然,在自然界中发展,这就是“自然阶段”;再以后,“绝对精神”又把自己“外化”为社会,在人类社会中发展,这就是“精神阶段”。黑格尔的著作《逻辑学》就是说明“绝对精神”在“逻辑阶段”发展的情况的。他的著作《自然哲学》和《精神哲学》就是分别说明“绝对精神”在“自然阶段”和“精神阶段”发展的情况的。

“绝对精神”在它发展的“逻辑阶段”中,又经历三个阶段,即“存在”、“本质”和“概念”。因此,黑格尔的《逻辑学〉一书也就分为《存在论》、《本质论》和〈概念论》三个部分。

在《存在论》这一章中,黑格尔指出,在这个阶段里,“绝对精神”的发展首先经过“存在”、“非存在”、“生存”、三个阶段,然后,再经过“质”、“量”、“度”三个阶段,就结束了“存在”阶段,而进入下一个“本质”阶段了。在《存在论》这一章中,黑格尔论述了量变和质变的发展规律。

在《本质论》这一章中,黑格尔指出“绝对精神”在进入了“本质”这个阶段以后又继续在发展。在这个阶段里,“绝对精神”的发展首先经过同一、区别、矛盾三个阶段,然后再经过本质、现象、现实三个阶段,就结束了“本质”阶段而进入“概念”阶段了。《本质论》是黑格尔《逻辑学》中的重要部分,在这一章中,黑格尔不仅叙述了对立统一的发展规律,而且还论述了根据与条件、形式与内容、可能与现实、必然与偶然等辩证法的范畴。

在《概念论》这一章中,黑格尔指出:“绝对精神”在进入了“概念”这个阶段以后,还继续向前发展。在这个阶段里,“绝对精神”的发展首先经过概念、判断、推理三个阶段,然后再经过主观观念、客观观念、绝对观念三个阶段,“绝对精神”发展的整个“逻辑阶段”就全部结束了,黑格尔的《逻辑学》也就到此结束了。

马克思和恩格斯是很重视黑格尔《逻辑学》这本著作的。马克思在他准备自己那部不朽的著作《资本论》的时期,就在1858年1月14日给恩格斯的一封信中说过:“在工作方法上对我有一大劳绩的是,……把黑格尔的《逻辑》再浏览一遍。如几时再有工夫做这样的工作,我要发大愿,用两三个印张,对黑〔格尔〕发见的、但同时也是神秘的方法,写出合理的部分,使普通人类的理智都能够懂得。”[ 《马克思恩格斯通信集》第2卷,三联书店1957年版,第324—325页。]

“绝对精神”在结束了它的“逻辑阶段”以后,接着就进入了它的“自然阶段”。在“自然阶段”中“绝对精神”再不是以自己的纯粹形式在发展了,而是将自己外化为自然,在自然界中发展了。这时候“绝对精神”的发展就体现为自然界的发展了。

黑格尔在他的著作《自然哲学》中,把“绝对精神”在自然界中的发展也分为三个阶段,即“机械性”阶段、“物理性”阶段和“有机性”阶段。所谓“机械性”的阶段,就是指自然界在最初的时候,是处于一种分散的物质状态之中,各个分散的物质之间只有机械的作用,而没有物理、化学等其他作用。所谓“物理性”的阶段,就是指自然界在以后的发展中,又出现了火山爆发、暴风雨、声光热磁等物理现象。所谓“有机性”的阶段,就是指自然界在往后的发展中,又出现了植物、动物和人。

“绝对精神”在结束了它的“自然阶段”之后,又进一步将自己外化为人类社会,而进入它发展的“精神阶段”。在“精神阶段”中,“绝对精神”的发展也分为三个阶段,即“主观精神”、“客观精神”和“绝对精神”。所谓“主观精神”就是指个人的意识,它的发展又经过灵魂、意识、精神三个阶段。所谓“客观精神”就是指社会的意识,它的发展又经过法律、道德、伦理(黑格尔认为国家是伦理的体现者)三个阶段。所谓“绝对精神”就是指作为全部黑格尔哲学基础的宇宙精神,它的发展又经过艺术、宗教、哲学三种形式。

“绝对精神”经过了在自己纯粹的形式中,在自然的形式中,在社会的形式中曲折漫长的发展过程之后,最终在黑格尔哲学中达到了自我认识,这样又回到了它原来的开端,再从新由“逻辑阶段”到“自然阶段”,到“精神阶段”,这样循环往复以至无穷。

现在我们可以用一个图表把黑格尔哲学的体系表示出来:

由上所述,我们可以得出结论说:黑格尔的哲学体系乃是一个唯心主义的、形而上学的体系。为什么说黑格尔的哲学体系是一个唯心主义的哲学体系呢?因为黑格尔所讲的发展主体并不是客观世界本身,而是某种神秘的“绝对精神”。黑格尔所讲的发展过程并不是客观世界按照自身规律的发展过程,而是各种概念按照黑格尔的正反合三段论式逻辑的推演过程。为什么说黑格尔的哲学体系是一个形而上学的哲学体系呢?因为黑格尔所讲的“绝对精神”的自我发展过程,并不是一个无限前进的过程,而是一个循环闭锁的过程。

黑格尔的这种唯心主义的、形而上学的哲学体系,就不可能不与他的辩证方法发生矛盾。黑格尔哲学中方法与体系之间的矛盾主要表现在哪里呢?

首先,黑格尔的辩证法认为发展是普遍的,而黑格尔唯心主义的哲学体系则认为只有“绝对精神”才是真正存在、真正发展的,至于自然和社会的本身不仅是不能发展的,而且还不是真实存在的。我们所见到的自然界和社会的发展,那不过是“绝对精神”发展的外部表现而已。

其次,黑格尔的辩证法不仅认为一切都是发展的,而且认为一切发展都是无限的,不论到什么时候、什么地步也是不会有一个终点的。可是,黑格尔形而上学的哲学体系却认为“绝对精神”的发展是有一个终结之点的。这个终点就是黑格尔的哲学。因为“绝对精神”经过它发展的“逻辑阶段”、“自然阶段”和“精神阶段”,最后在黑格尔的哲学中达到了自我认识,也就结束了它发展的整个过程。这样,哲学在过去虽然是发展的,可是在黑格尔哲学出现之后,哲学就达到了绝对真理而再不能前进一步了。

再次,黑格尔的辩证法认为矛盾的斗争是一切发展的基础,而黑格尔唯心主义的、形而上学的哲学体系却认为矛盾斗争只存在于具体的、“有限之物”里面,至于在抽象的、无限的“绝对精神”中,一切矛盾都要调和起来。因此,我们在黑格尔的哲学体系中,虽然可以看到很多矛盾,但是这些矛盾最终都是被黑格尔的正反合公式调和起来了。

总之,黑格尔哲学中方法与体系之间的矛盾在他哲学观点中的具体表现就是:他的方法是辩证的,认为一切都是发展的,一切发展都是没有止境的;他的体系是形而上学的,认为“绝对精神”的发展是有一个终结之点的。

把黑格尔的辩证法运用到社会历史领域中去的时候,就应当得出相应的政治结论。既然黑格尔的辩证法认为一切都是发展的,一切发展都是永无止境的,那末运用这种观点去观察社会历史现象时,就必然得出结论说:社会也是发展的,社会的发展也是没有止境的,永恒不变的社会制度是根本不存在的。资本主义的社会制度虽然代替了封建的社会制度,但它不能永恒地存在下去,它还要被社会主义、共产主义的社会制度所代替。因此,如果根据黑格尔的辩证观点去观察社会历史的话,那必然要作出革命的结论来。

列宁在《弗里德里希·恩格斯》这篇文章中谈到黑格尔哲学的革命性质时指出:“黑格尔对于人类理智和人类权利的信念,以及他的哲学的基本原理,即认为世界是经常变化着发展着的过程的原理,使这位柏林哲学家的不愿与现状调和的信徒得出了一种观念,认为反对现状、反对现存不公平制度及流行罪恶的斗争,也是基于世界永恒发展规律的。既然一切都是发展着的,既然各种制度是依次更替的,那末为什么普鲁士国王或俄国沙皇的专制制度,极少数人靠剥夺绝大多数人而发财致富的制度,资产阶级对人民的统治,却会永远延续下去呢?”[ 《列宁全集》第2卷,人民出版社1959年版,第5页。]

但是,黑格尔并没有而且也不愿意把他的辩证法思想运用到社会历史领域中,而得出革命的结论来。特别是不能把他的辩证法观点运用于当时的德国,从而得出改造当时德国现实的革命结论来。相反,黑格尔却从他的哲学体系出发得出了十分反动的结论。黑格尔的哲学体系既然认为“绝对精神”的发展是有一个顶点的,那末用这种观点去观察社会历史现象的时候,也必然要认为社会历史的发展也是有一个顶点的。既然黑格尔认为,这个顶点在今天人类认识的领域中已经出现了,这个顶点就是黑格尔的哲学,那末,用这种观点去说明社会历史现象的时候,也必然要认为,这个顶点在今天的社会历史领域中也应当已经出现了,这个顶点就是普鲁士王国。因此,我们就不必到那遥远的未来社会中去寻找这个历史发展的顶点,而应当在目前的社会中去寻找这个历史发展的顶点。恩格斯在这里所讲的:“人类既以黑格尔为代表想出了绝对观念,那末人类在实践领域内也一定已前进到可以把这个绝对观念变成为现实的地步了。就是说,绝对观念就不必向自己的同代人提出太高的实践的政治要求。”这段话就是这个意思。

那末,在黑格尔看来什么样的社会制度、政治制度才是最高的、最理想的制度,才是社会发展的顶点呢?恩格斯指出:我们从黑格尔的著作《法权哲学》中可以知道,黑格尔认为“绝对精神”在社会历史中发展的顶点,“应当在弗里德里希·威廉三世这么顽强和这么毫无结果地向他的臣民约许的那种等级君主政体中实现出来,这也就是说,应当在那适应于当时德国小资产阶级关系的有产阶级的有限的和温和的间接统治中实现出来。并且还用思辨的方法给我们证明了贵族的必要性”。

恩格斯的这段话是什么意思呢?这段话的意思就是说,在黑格尔看来,有贵族参加的德国的“君主立宪制”就是最理想的社会政治制度,就是社会发展的顶点。为什么呢?我们知道,德皇威廉三世曾经向他的臣民许过诺言,顽强地答应要搞君主立宪制度,黑格尔也就轻信了这位国王的诺言。但是,这件事情以后却毫无结果。威廉三世一直也没有履行过自己的诺言。到了威廉四世的时候,仍然没有实行君主立宪制度。只有在1848年革命的前夜,由于革命的关系,才迫使威廉四世在1846年实行了宪法,以后在1850年的时候又修改了这个宪法。不过,这个宪法还根本谈不上是什么民主的宪法,它还是一个保护以前社会秩序的反动宪法。在这个宪法中,连资产阶级民主所要求的普遍选举权都没有。但是,黑格尔心目中最理想的社会政治制度,恰好就是这种连资产阶级民主都谈不上的德国的君主立宪制度。

为什么黑格尔对君主立宪制度特别感觉觉兴趣呢?因为作为德国资产阶级思想代表的黑格尔,一方面不满意君主专制,另方面又害怕群众革命。因此在黑格尔的眼光看来,君主立宪这种有产阶级的间接统治,要比君主专制这种有产阶级的直接统治好得多。因为在君主专制的制度中,君主的权力是无限的,而在君主立宪的制度中,君主的权力则是有限的;君主专制制度是残暴的,君主立宪制度是温和的。因此,君主立宪制度对于当时小资产阶级占绝对优势的德国来说,就是最高和最理想的社会政治制度了。

马克思在他的早期著作《黑格尔法哲学批判》中,批判了黑格尔的这种政治观点。他指出:黑格尔堕落到完全臣服于存在的东西,把存在的东西冒充为绝对观念的实现。车尔尼雪夫斯基在他1849年1月20日的日记中也批判了黑格尔“对现存事物的宽容态度”,指出他“是事物现状的奴隶,是社会现有制度的奴隶”[ 《车尔尼雪夫斯基哲学选集》第3卷,俄文版,第847页。]。因此他得出结论说:黑格尔的原理(指方法)是广阔而富有成果的,其结论(指体系)则是渺小的、庸俗的。[ 同上,第1卷,第662页。]

总之,黑格尔的方法与体系之间的矛盾,在他社会政治观点中的具体表现就是:他的方法是革命的,认为没有永恒不变的社会制度;他的体系是保守的,认为普鲁士王国就是社会历史发展的顶点。

最后,我们应当强调地指出一下:黑格尔的方法和体系在黑格尔哲学中的地位是不相同的。我们不能说黑格尔的方法和体系在黑格尔哲学中的比重是完全一样的,更不能说黑格尔的革命方法压倒了黑格尔的保守体系,而应当说黑格尔的保守体系窒息了他的革命方法,使黑格尔不能从他的革命方法中作出革命的结论来。所以恩格斯才在这里指出:黑格尔哲学的“革命方面闷死在过分增长的保守方面的重压之下了”。因此,在黑格尔唯心主义的辩证方法中虽然有“合理的内核”,有革命的一面,但是我们决不可以过分夸大黑格尔辩证方法中的这个合理的、革命的方面,而忽视黑格尔保守体系对它的影响,忘记黑格尔的方法是为黑格尔建立自己哲学体系服务的工具。只有这样,我们才能够正确地认识黑格尔哲学的实质,才能够正确地对待黑格尔辩证法的成就。

第八段

在上一段中恩格斯说明了黑格尔的方法和体系之间是有矛盾的,在这一段中恩格斯进一步指出了黑格尔的方法和体系之间为什么会是有矛盾的。

为什么黑格尔不能从自己高度革命的方法中得出革命的结论来,而得出极其温和的政治结论来呢?为什么黑格尔的这个温和的政治结论不是通过“继续维持君主专制”这种形式出现,而是通过“主张君主立宪”这个特殊的形式出现的呢?恩格斯指出:其原因在于“黑格尔是一个德国人”。

为什么黑格尔的这个缺点和他是一个德国人有关呢?当时的德国人又有些什么特点呢?

我们知道,在1848年革命以前,德国国内的大工业还很少,手工业占着绝对的优势。所以当时的德国是一个小资产阶级占绝对优势的国家。恩格斯把这种为数众多的小资产阶级看作是德国官僚政治的真正基础。我们知道,小资产阶级的特点就是自私自利、软弱动摇,他们对现实迁就调和,对统治者奴颜婢膝,而不敢采取断然的革命行动。恩格斯对小资产阶级的这种政治态度是卑视的,并把它叫作德国的庸人气味。什么是庸人呢?列宁在《什么是〈人民之友〉》中曾经引用过德国诗人歌德对“庸人”所下的定义。他 说:“什么是庸人?一根空肠子,充满恐惧和希望,乞求上帝来保佑。”[ 《列宁全集》第1卷,人民出版社1955年版,第240页。]

这种德国的庸人气味,不仅在德国小资产阶级身上有,而且在德国资产阶级那里也可以嗅到。我们知道,德国资产阶级一方面有一定的革命性,另方面还有严重的软弱性和妥协性。因此,它们虽然很向往法国的资产阶级革命,但是在实际上它们却正象马克思所形容的,“想的多、做的少”。马克思指出:德国人“只是用抽象的思维活动伴随了现代各国的发展,而没有积极参加这种发展的实际斗争……”[ 《马克思恩格斯全集》第1卷,人民出版社1956年版,第462页。]法国大革命对德国资产阶级所起的影响确实不小,它使德国资产阶级的思想界发生了很大的波动。这个时候在德国涌现出了一批世界闻名的学者,如文学家歌德、席勒、莱新,哲学家康德、费希特、谢林、黑格尔等。但这仅仅是一种在思想领域和理论领域中的波动而已。至于在革命的行动上,德国资产阶级是一无表现的。正如伟大的德国诗人海涅向革命的法国人所讲的:“我们的思想发生了骚扰,正如你们在物质界发生了骚扰一样,我们因粉碎了旧的学说而欢欣鼓舞着,正如你们冲破了巴士梯而欢欣鼓舞一样。”[ 转引自薛格洛夫:《西洋哲学史简编》,新华书店1949年版,第201页。]所以,马克思才很公正地把康德的哲学叫做“法国革命的德国理论”[ 转引自薛格洛夫:《西洋哲学史简编》,新华书店1949年版,第201页。]。

总之,政治上的软弱性就是当时德国人的特点。黑格尔和歌德都是德国人,他们都未能完全摆脱这种德国的庸人气味。恩格斯在《诗歌和散文中的德国社会主义》一文中指出:“歌德有时非常伟大,有时极为渺小;有时是叛逆的、爱嘲笑的、鄙视世界的天才,有时则是谨小慎微、事事知足、胸襟狭隘的庸人。”[ 《马克思恩格斯全集》第4卷,人民出版社1958年版,第256页。]恩格斯对歌德所讲的这些话,对于黑格尔当然也是完全适用的。诗人歌德由于在德国的一个公国(卫玛)中,作了一个枢密顾问官,就满足了。黑格尔由于普鲁士王国把他的哲学抬高到了国家哲学的高位也满足了。因此,尽管歌德在诗歌方面有很高的成就,黑格尔在辩证法方面有很大的贡献,尽管他们各在自己的领域中,都成了象希腊神话中所讲的“群神之王”宙斯一样的权威人物,但是一旦谈到政治问题的时候,他们谁也摆脱不了德国的庸人气味,他们都因为害怕群众的革命运动而与封建贵族妥协了。

正是这种德国的庸人气味,使黑格尔不能从他那高度革命的方法中得出革命的结论来。

「 支持乌有之乡!」

您的打赏将用于网站日常运行与维护。

帮助我们办好网站,宣传红色文化!

欢迎扫描下方二维码,订阅乌有之乡网刊微信公众号