在《资本论》第二卷出版 140 周年之际,许光伟教授的《资本危机结构释谜》堪称深度解读经典的力作。文章跳出传统碎片化解读的误区,以唯物史观范畴学为钥匙,解锁资本危机的整体逻辑。作者创新性地将资本危机拆解为主体辩证法与体系辩证法两大维度,通过 “第二自然”“第二系统” 等核心概念,剖析从生产循环到价值形式统治的演化路径,清晰呈现单个资本与社会总资本的代谢循环规律。文中 “资本兽” 的隐喻生动揭示了资本异化的本质,而 “共同体之死” 的命题则直击资本主义危机的核心。对于想深入理解《资本论》危机理论、突破传统认知框架的读者而言,这篇兼具理论深度与创新视角的研究,能助力穿透资本运动的结构迷雾,极具阅读价值。

资本危机结构释谜

——纪念《资本论》第二卷出版140周年

许光伟

【摘 要】《资本论》是针对资本主义危机基本理论探究的经典文本。《资本论》中的危机不是概念类集,而是在“唯物史观范畴学”映照下的资本危机整体事件。言下之意,马克思并非推导危机逻辑,在于系统整理与客观陈述“产业资本的危机证成之路”。这同样是第二卷的主题。其表明:资本流通场域由于突出反映资本系统的“结构危机”(循环梗阻、代谢断裂),而成为接续直接生产过程“主体危机”的危机一般理论。就流通场而论,资本再生产不独为“肉身的烦恼”,亦是新陈代谢“幽灵的矛盾”,唤作“资本危机”的那种规定性乃是劳动异化幽灵学罩着的经济肉身烦恼。核心隐喻解析:当资本主体不再被驾驭,反而成为主导力量,代谢失序将系统性地发生;一言以蔽之,在资本危机意义项下,“代谢危机”与“共同体之死”原本是同一个语词。“资本兽”是食人的算法(资本的主体形象)及危机的再生产关系(资本范畴)——这是马克思坚持“纯粹资本所有制”(剩余价值实现)在危机议题上予以优先研究的缘由。总起来看,以上构成对《资本论》第二卷“结构之谜”的唯物史观解决。

一、引言

资本危机是资本主义危机阶级之证、历史之证意义的理论范畴。此知难也!值此《资本论》第二卷出版140周年之际,需要明确资本一般的结构问题实则反映对危机理论的特殊阅读:沿着价值形式矛盾秩序路径,由主体危机向系统的再生产危机进发。这导致第二卷的结构性质是书写新陈代谢规律与再生产危机的实践联系。鉴于此,应以矛盾读法原则重新整理第一卷(价值算法)向第二卷(系统算法)的秩序过渡,从中发掘以唯物史观范畴学为支撑的价值形式思维学。这导致《资本论》四卷构成完整的意象革命图谱。

然则在危机议题的打开方式上,《政治经济学批判大纲》和《资本论》显得截然不同:《大纲》以纪实为主,《资本论》转而以理论影射为主。通史考察路径转向“断代史”,这样有了结构体系的意象投射:第一卷(劳动异化矛盾)——以主体影射隐喻劳动二重性的主体危机生成机制;第二卷(新陈代谢矛盾)——通过资本流通和再生产的资本结构统治(价值形式统治场),展现“危机城阙”的坍塌过程;第三卷(镜像矛盾)——以算法危机(经济危机)接续主体危机,运用“收入之镜”折射剩余价值分配的虚幻本质;第四卷(认识矛盾)——乃是借由“危机一般”范畴,完成主体预告式的理论觉醒,揭示经济意识形态的诸般幻相。一言以蔽之,资本危机是一整体事件,在原理上是劳动(异化)与价值(算法)“病症的系统证成”。其结构原理在于资本再生产危机的社会历史的秩序形成,以下试释谜之。

二、危机的主体辩证法与体系辩证法

黑格尔说过,熟知的东西并非真知的东西。究竟什么是危机?《资本论》似乎使用的完全是“影射法”,并未给予明确定义。然细考《资本论》危机事项,如上提示,应包括四重意义:(1)主体危机,(2)资本再生产或代谢危机,(3)资本的算法危机,(4)经济危机。前两项合成为“危机的主体辩证法”,旨在揭发资本再生产的“主体矛盾”;质言之,此是资本危机的理论内核——资本危机I。相比较而言,后两项规定为资本危机II。资本危机系资本危机I、资本危机II交织而成。从再生产危机意象叙事内容看,主体危机系影射之维(正),经济危机系表征之维(反),算法危机系体系之维(合)。算法危机是资本危机的体系中枢,而再生产危机则彰显其唯物史观工作内涵。可见,危机逻辑潜行于《资本论》关于资本主义生产的体系研究,这种体系学决不能单纯从形式上看。有学者据此指认马克思对“资本危机”的叙事过于碎片化,以至于“寻求马克思经济危机理论的最正宗的表述,理论上决不是一件容易的事。”[1]显然,这是无端的指责。危机是《资本论》贯穿始终的红线。可是要深刻理解此点,资本和危机需要视为一体两面的过程规定——资本危机被作为“唯物史观范畴”。

学术界始终有一种学术偏见:马克思并未形成自己完整的危机理论,而只是散见于各处。其不能认识“资本危机之道”(共同体之死),亦不能认识“资本危机之术”(代谢失序)。代谢危机是对资本危机的最高概括,即系统影射。第二卷所描述的再生产过程在原理上决不能被看成资产阶级的一般均衡论,相反是讲述矛盾关系的系统机理形成。危机不独是量与量、质与量的冲突,亦是质与质的冲突。也因此,第二卷不局限于“供求一致”的假设,其目的是对资本内在矛盾开展“纯粹化分析”。在这当中,循环、流通、再生产、总资本毋宁说成是同一组的结构失序概念,用以甄别危机范畴的各个不同运动侧面,统一资本危机运动秩序。乃至于资本主义生产的病理学实则由资本主义危机(主体危机—经济危机的整体路径)反映,可体系化为直接生产过程的主体危机、循环及流通过程的结构危机以及总过程的各种危机表现。这样就需要在第一卷和第二卷的危机序列之间建立运动过渡,乃至将再生产危机视为“主体危机”与“资本危机”之间的结构连线——这就是再生产的流通过程。作为危机体系规定,算法危机锁定再生产危机的类型学是由新陈代谢矛盾所发动的“系统循环危机”。生产秩序化绝非生产躯体的形式逻辑化——如资产阶级古典学派总结的那样,作为生产、分配、交换、消费的形式并列。生产秩序原理决定“资本的积累过程”必须安排在《资本的生产过程》的结束部分被总述:作为“历史过程”和“积累过程”的统一,作为“生产秩序”和“资本结构”的统一,乃至作为“广义上的资本一般”(历史价值规律)——通往共产主义生产的历史道路形式。为此,《资本论》探究的“唯物史观逻辑”不独是生产问题,其必定指向结构问题。

一言以蔽之,资本再生产反映资本结构之殇;病理根据是资本对于矛盾运动形态的生产条件的系统占有,引出资本系统对自身不断膨胀的道路秩序所施加的内在排斥性,即“新陈代谢之癌”。危机在“形式分析”中表现自身,然后,在阶级关系的物体系引导下深入再生产的辩证的系统质。危机一般与《资本论》第二卷自此具有同一个结构的谜。谜面是资本的价值形式,谜底是资本主义生产条件的代谢循环,连结它们的是价值形式统治场;其将再生产危机建立为资本危机“唯物史观的内核规定”。总资本是结构秩序的“化身”;于是在第二卷,资本积累认识定格为危机主体范畴,锁住“价值论”向“危机论”结构进阶的历史秩序。鉴于此,应基于经济的社会形态普遍秩序将第二卷的真实主题认定为“结构和危机”:“价值形式统治场”这一统治工具应用于描述价值形式作为结构性力量,在代谢—循环—流通的运动链条中据以支配和中介资本主义生产循环的内在矛盾。

三、第二自然(主体异化的秩序建构):

从“生产循环”到“价值形式”

第二自然是价值形式统治的经济自然,为此,“资本兽”必须视为真正的主体范畴。以此为依据,可以认定:《资本论》第二卷在意象上是关于“资本身体”的理论书写,接续的第三卷乃是书写“经济身体”。从而,结构问题深层次触发唯物史观危机机理。

首先是物统治的历史形态及其结构原理。历史形态分为四重:一曰商品形态,二曰货币形态,三曰资本形态,四曰收入形态。以商品形态为基本依托,马克思将价值形式的结构原理刻画为:(1)简单形式,(2)总和形式,(3)一般形式,(4)一般等价物的转化形式(此处即货币形态),视为四维结构形式的统一和运动推进。在第二卷,生产循环和资本循环是对四重运动形式的内容填充。这样看来,价值形式(资本的价值形式)实则是生产循环(资本循环)的运动形式,又可以说,生产循环是价值形式向物质生产的对象思维学领域的延伸。这意味着:作为运动内容,生产循环在思维支架上必定从“第一自然”即自然工艺学开始;以致在认识进程上,人类历史生产的支架整体由“第一系统”(第一自然的工艺史)向“第二系统”(第二自然的工艺史)运动转化。运动内容与运动形式的统一进一步导致:不仅第一自然与第一系统,而且第二自然与第二系统彼此之间总是具有互嵌性规定。

其次是和主体异化秩序有关的工艺学规划。即在运动进程上,无论商品两因素或劳动二重性的系统内容均是生产的历史产物。也因此,在生产迴环整体进程未得到交代之前,生产循环运动仅仅作为背景支援线索,隐身于历史生产的开展。尽管如此,《资本的生产过程》在架构上仍然内蕴生产循环的思维学原理,即和简单形式呼应的“自然工艺学”(生产循环的第一形式)、和总和形式呼应的“劳动工艺学”(生产循环的第二形式)、和一般形式呼应的“产品工艺学”(生产循环的第三形式)以及和转化形式呼应的“商品工艺学”(生产循环的第四形式)。这是生产循环运动的“四部曲”。新陈代谢工艺学依照异化系统生成的运动特性,可分别界定为:生产条件的新陈代谢、使用价值(系统)的新陈代谢、产品系统本身的新陈代谢以及商品的社会新陈代谢。

在这一环节,工艺学沦为统治结构的载体。于是透过马克思对“再生产总体”的阐述,我们可从中提炼和《资本论》体系学匹配的生产循环运动秩序。其对应于价值形式“四重历史形态”的规定性为:(1)自然工艺史,(2)产品或商品循环形态,(3)资本循环形态(或商品工艺学)向资本工艺学的进一步转化,[2](4)对“收入循环形态”的批判。继而叙述上,因循“产品或商品循环形态”,马克思乃将生产循环思维支架的第二和第三形式予以归并,设为“生产工艺学”。[3]

最后是单纯的价值形式系统向价值形式统治场的运动转化。这是形成资本新陈代谢的系统进程。然则,价值形式究竟是何种意蕴的秩序载体呢?在历史序列上,必须肯定商品形态的历史秩序由自然工艺史即第一系统所发动,之后转向第二系统统治秩序。所谓货币形态,运动内容实则由“产品循环—商品循环”锁住;所谓资本形态,运动内容乃由“单个资本的新陈代谢活动—全体资本的新陈代谢活动”(全体含义的资本循环)锁住。它们并且均由价值形态的初始规定(即商品形态)渐次转化而来!资本工艺学标识了第二系统的制序和失序(即“价值形式统治场”)。只是在这个特殊工艺学的基础上,马克思将收入循环形态的批判进一步引向对价值形式“收入形态”的机理解剖,从中归结“资产阶级三位一体公式”性质和秘密。价值形式满足了经济的社会形态“统一的形式秩序”要求,其在内容方面的规定需要由生产循环予以填补。

这样看来,第二卷的主题事实上是关于生产循环向“资本主义生产循环”(由资本工艺学所支配的生产循环)的运动转化及其系统后果的分析。《资本论》的这一主题深刻地表明:在再生产危机即“再生产的资本主义循环危机”的原理揭示上,唯物史观与唯物辩证法必须处理为同一个东西,它们从而能够实现“系统的同一”。危机的系统结果同时是危机的历史前提,也就有了商品“矛盾两因素”对象规定的总出发。从结果出发,是兼顾了结构和内容,这样生产循环的分析内容即酝酿在商品两仪的矛盾进程中,酝酿在经济的社会形态总秩序的展开中。

四、第二系统

(价值形式统治场的秩序建构):

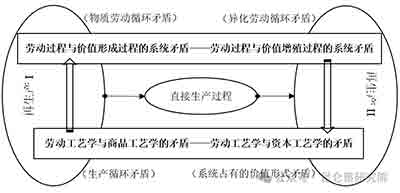

从“物质劳动循环”到“异化劳动循环”

所谓系统二重性,既指物质新陈代谢和社会新陈代谢,也指物质劳动循环和异化劳动循环;前者专指生产条件新陈代谢的活动二重性,后者专指生产劳动的系统二重性,在原理上这一路径委实是由“阴阳”返归“两仪”。这种路线无论在性质还是在运动方向上,均和《资本论》商品章的阐述顺序相反。为此,第二卷所设定的工作开局是以“资本的结构矛盾”为资本运动的真理形式。显然,这就是价值形式统治场的形成。然而在该理论建构中,围绕主体矛盾的分析仍旧付诸阙如!它交代了以直接生产过程为中介的一个系统的建制向另一个系统的建制的“历史质变”,从而交代工资统治形式(作为资本价值形式的“最初形式”)向“统治场”的运动跃升,但与此同时,没有交代作为直接占有规定的生产条件如何“系统变身”,直至羽化成为它的系统要素的结构形式。总之,既有第二卷的开局只是旨在重点说明“价值形式的结构变迁”。其目的是将与价值形式连结的交换价值从“一种历史形态”(再生产I的交换关系场域)转为“另一种历史形态”(再生产II的交换关系场域):在运动区域上,彻底划开单纯流通与资本流通。这个目的是直接的,却不是根本的。如上指出,马克思分析“资本再生产”的根本目的是揭示生产循环在前资本主义与资本主义社会在发展阶段上的性质及状况的截然不同。统治场绝非游离在生产循环的运动内容之外,而恰恰为生产循环自身运动秩序之历史产物:它不独是形式之建构,亦为内容之建构,包含着对质与量矛盾历史特殊性演变过程的对象陈述。可见,《资本形态变化及其循环》在开端上必得有一个“导论”,以交代生产循环的历史变迁运动,从中清理出有关于运动内容与运动形式统一“完整规定的思维学”,作为资本主义生产循环的前史。而正是这个前史在规定性上内在连通商品章的四节内容,并且以运动秩序的一贯性最终实现《资本的生产过程》《资本的流通过程》在思维学上的“艺术同构”。

价值形式第三重历史形态被马克思称为“资本形态”。对它的初始分析是在《资本论》第一卷的第二篇即《货币转化为资本》。按照通常的解说,第一卷说明这个形态的历史道路,接续的第二卷说明它的内部机制。该解说的优点在于突出历史支架在第一卷的秩序支配性,而思维支架相反是在第二卷具有支配性。这是对于历史支架、思维支架统一的一个简化说法,然而过于简化了,将二者的运动同步性丢弃了。以质和量的矛盾为例:使用价值为质、价值为量,二者之间的矛盾性只有置于系统层面才得以清晰化。而这也就意味着在重述由商品两仪主导的“系统二重性”,即在相应设立第二卷的理论前提时,必须补入为第一卷的分析所暂时省略的运动内容的历史因素。换言之,《资本形态变化及其循环》并非“资本循环”论述主题的开篇,而应作为次篇。如前所论,真正的开篇是和生产循环向资本主义生产循环转化有关的历史机理分析。显然,这是归属于第二卷自身体系的历史支架,由其交代“资本循环”的从何处来、向何处去。

辩证的叙述从再生产过程的形式开始:在规定性上,由形式向内容过渡、延伸。马克思指出:“不管生产过程的社会的形式怎样,生产过程必须是连续不断的,或者说,必须周而复始地经过同样一些阶段。一个社会不能停止消费,同样,它也不能停止生产。因此,每一个社会生产过程,从经常的联系和它不断更新来看,同时也就是再生产过程。”[4] 商品世界乃是前资本主义生产体系的历史养成。设若将商品世界的循环系统的总命名决定为“再生产I”,则资本世界的循环系统(资本主义再生产体系)显然以“再生产II”与其对应。以此可判定:《资本论》在分析上所秉持的生产运动支架是“再生产I——直接生产过程——再生产II”。直接生产范畴的前身是“生产一般”。在《〈政治经济学批判〉导言》这一光辉的理论文献中,在其第一节,马克思率先提出:“如果没有生产一般,也就没有一般的生产。生产总是一个个特殊的生产部门——如农业、畜收业、制造业等,或者生产是总体。”[5]在其第二节,马克思转向对“生产循环”(生产总体)的论述,结论是:“过程总是从生产重新开始……一定的生产决定一定的消费、分配、交换和这些不同要素相互间的一定关系。当然,生产就其单方面形式来说也决定于其他要素……不同要素之间存在着相互作用。每一个有机整体都是这样。”[6]此处可以视为马克思对生产有机体“新陈代谢规律”的正式表述。同样是在这里,马克思强调生产循环的总体状况受制于历史的生产一般。在第一卷,生产过程的历史支架为主、生产循环的思维支架为从,应视为生产循环对于生产一般的“形式从属”。于是有了价值形式思维支架的诞生!在第二卷,生产循环的思维支架为主、生产过程的历史支架反过来为从,则应视为生产循环对于生产一般的“实际从属”。这意味着:在第一卷阐明的历史支架性质的基础上,在系统考察中第二卷对于思维支架理论总结的进一步成为可能,从而可对“危机一般”范畴实现体系学的思想提炼,乃至将资本一般、危机一般合为一体。[7]

在叙述上,思维支架一旦成为形式运动的主导,乃至成为“结构者”,便容易造成一种错觉——仿佛它本身同时是组织知识的架构工具:质化为量,内容化为形式,并且这一切乃是自动进行的,仿佛是全息的翻译过程而无须矛盾规定居于其间。资本的运动过程或系统仿佛是自动循环的:这样就恰恰是将具体劳动与抽象劳动的系统矛盾丢弃一旁了。历史支架仿佛不再支配它的思维支架。即在这里,“矛盾读法”(矛盾一般→矛盾特殊→历史支架→思维支架)恰恰埋没在“知识读法”(质→量→形式→规律)架构中。于是,这种错觉最终使得人们误以为:“《资本论》第二卷不像第一卷那样真正是一部完整的著作,而只是一部未完成的作品,一部有如一个研究员为便于自己的理解而写下的但又或多或少已经完成的碎文和草稿的松散集子。”[8]乃至于哀叹:“由于马克思从来没有完成(实际上几乎还没有开始)他的著作中打算分析资本主义社会阶级关系的部分,所以人们也就不可能知道马克思会怎样在一个严密的理论主题中,把他对阶级结构的零散的观察集中起来,或者正确地说,我们不可能知道马克思会怎样设想阶级结构的进一步发展,以及这一发展可能带来的政治斗争的后果。”[9]这是将理论部分各卷的思维支架分别孤立地进行认识,而没有将其恰当地结成一个整体。恩格斯十分正确地指出:剩余价值范畴乃是理解资本一般各个发展阶段和运动环节的一把统一的钥匙!事实上,从资本的“历史特殊”到“系统特殊”所贯彻的研究原则乃是逻辑与历史的相一致。与此同时,正是由于科学设定商品生产史的研究前提,生产循环史的自然历史过程得以具现:由单纯流通决定的“价值形式”(成蛹)至由资本流通决定的“价值形式统治场”(蛹变),最终完成对资本矛盾所进行的完整的形式分析。[10]

【图1 资本再生产:由“物质劳动循环”向“异化劳动循环”的系统开拔】

这样有了劳动矛盾的再生产秩序开展:从矛盾两因素转向矛盾两部类(见图1)。为了纠正“唯心主义颠倒”:在叙述的开端,围绕“使用价值系统”“价值系统”生成之新陈代谢矛盾之所以被视为同一系统进程的劳动矛盾规定,在于它们是工艺学的主体矛盾与客体矛盾的共同起点,在于它们是资本的私人占有关系(直接占有和系统占有)共同的历史前提。然则,“生产过程”和“生产循环”是叠加着的两重秩序开端:一者是劳动“新质主体”在系统中的被取消,劳动沦为“简单劳动”;一者是价值算法业已成为既定的道路事实,每一个劳动主体均化为“价值客体”——作为第二自然的社会存在。可见,劳动工艺学乃是生产循环的“主体幽灵”,一旦劳动的固有工艺学模式被修改,劳动即不是自主劳动,而是自我异化的算法劳动。在算法领域内,工艺主体、价值主体固然有着不同的内涵,但共有相同的发展旨趣和发展目的:这就是由经济的社会形态矛盾原理所赋给的“劳动的历史知识”,——马克思统称其为“体现在商品中的劳动的二重性”。在流通场域内,统治场即“资本的价值形式”。其意味着统治场的直接前提是系统占有,并由系统进程推动而来。故此,“《资本论》的结构方法绝不局限于从抽象上升到具体,或单一主题的逻辑演绎,或结构形式的递推运动,而是总秩序推进意义的整体逻辑。”[11] 以资本积累为例,其意味着资本一般的“消失”是形式上的:因而并不是消失在“许多资本”中,或结合在诸资本的规定性中,而是化身为方法论规定,隐形于大写字母的剩余价值中。进一步,由于资本一般的规定内置,剩余价值理论功能定格为“主体范畴→经济范畴”;其并非纯然的知识,而为矛盾读法所统帅。这一构造使得资本积累的结构秩序是一具有现实规定性的历史结构:既是“矛盾的生成性”(矛盾的扩展秩序),又是“矛盾的现实性”(矛盾的系统结构)。这决定就原理考察而论,马克思始终把《雇佣劳动》《土地所有制》《国家》《对外贸易》《世界市场》等册内容所包含的社会关系的本质同“资本一般的本质”有机结合起来,因而只是在考察资本的基本结构时,才去深入揭示竞争、信用、土地所有制、雇佣劳动等经济规定与价值和剩余价值之间直接的内在的必然联系。

五、单个资本的代谢循环

(价值形式统治场I):系统占有关系的制序

再生产危机的直接根据是资本的系统算法,而系统算法的范畴是“异化劳动的系统循环”。《资本论》第二卷构成一部以“资本兽”为叙事主体的危机寓言史诗——唯有借助这一具象身体学,方能穿透资本运动的结构迷雾,揭露其吞食共同体(劳动过程和生产循环)的神兽本性。其表明:资本循环的失序是由“制序”而“失序”:于物统治下制序,转而于价值形式统治场内失序。这在危机算法形态上的表现——即是由价值算法向系统算法进发,使得算法主体的组织学类型只能是“劳动过程文明规划”。一言以蔽之,作为物质生产的元器件,劳动过程是“资本逻辑”(资本循环)有待吞食的主体神兽肉身——以物质劳动循环为身、以生产循环为躯。在第一卷,马克思局限于劳动过程的形式分析,劳动过程的各个组织要素(生产器官)仅仅作为“第一系统的形式要素”,它们各自代表由不同功能领属的“生产的绝对秩序”。在那里,通常假定“生产消费”(劳动消费自己的物质要素)是直接进行的。所谓:劳动过程就简单的、抽象的要素来说,它毋宁说成是一切社会形式所共有的实践内容。在第二卷,劳动的直接的物质消费变身为生产工艺学的系统消费,劳动在生产中占有物质要素的形式发生了质变:由在手中的直接占有的方式变化为以系统为媒介和生产中介的间接占有的方式。在这种意义上,劳动异化矛盾可以同样说成是以产品工艺学为身躯的生产有机体的新陈代谢矛盾。进一步,这也就表明:生产控制机理自迂回生产活动(或单纯的社会新陈代谢)而始,由资本的新陈代谢活动(价值形式统治场)而终。

现有的《资本论》第二卷编辑稿由资本循环,即系统算法的迴环运动(流通场)起步。资本循环被马克思视为资本的新陈代谢活动的“结构逻辑”。这是一种历史进程的历史结果考察。它的前提就是历史的生产一般。显然在此处:这是商品循环向资本循环转化的内容规划的变更——从以“物化”为中心的生产循环模式(商品工艺学)全面转向以“控制”为中心的生产循环模式(资本工艺学)。以资本积聚的“剩余价值的再生产结构”形成为例,它在本质上是生产控制机理的社会形成。以至于图2中,“直接产品”变身为“系统产品”的过程被表征为有关于“工厂制度的产品身躯学”之系统渐渐养成。于是,直接自发的生产条件的自我新陈代谢活动渐渐秩序化,自组织为资本的产品系统更新——直至有了“资本循环的结构逻辑”,此系统软件设施的形成。[12] 资产阶级学者将“系统实现”和“市场实现”混为一谈,以此取消对生产条件的新陈代谢运动的系统出发点的考察,把生产条件视为无矛盾规定的肉身要素。进一步,在实质意义上资产阶级的考察方法将“知识读法的劳动概念”和“矛盾读法的劳动一般”乃至“知识读法的资本概念”和“矛盾读法的资本一般”混为一谈。“普殊同曾对此进行过批判,他认为这些研究‘基于一种对劳动的超历史的理解,假定存在一种结构性的张力:一边是资本主义特有的社会生活的方方面面(如市场和私有财产),一边是由劳动所建构的社会领域。由此,劳动成为了批判资本主义的基础,成了进行批判的出发点’。如果站在普殊同的角度来看,这种对于劳动的抽象理解所带来的理论后果就是,由劳动所建构的普遍的和‘社会的’东西与特殊的资本主义关系形成了无法沟通的两极,从而使得人的解放问题成为无解难题。”[13]

【图2 资本职能的内部机理结构】

积累与循环是互为基础的。在此意义项下,单个资本是资本新陈代谢系统的底层工作者。单个资本的循环与周转运动将剩余价值的实现塑造为“个别资本的系统职能”,是为实质要素的局域控制结构(产业资本的系统局域职能)。产业资本的准确定义是以资本的新陈代谢运动为组织中介的生产与控制的系统结合,换言之,资本在生产职能基础上继而内在发展了系统化的生产控制职能。亦即,产业资本这个术语必定是指“生产过程(生产组织)”与“流通过程(流通组织)”乃至于“生产资本(生产形式)”与“流通资本(流通形式)”的统一;这样在分析上系统占有形式全部替换了直接占有形式,产业资本成为“系统占有者”:各种生产要素的归类标准是产业资本,而不再是生产资本本身。“阶级者(系统占有)的生产要素”在运动中分解为三种系统要素类型:流通要素、生产的固定要素和生产的流动要素。系统占有者的实在的意义是各运动要素皆为“资本要素”。各种系统要素在结构形式上拥有一个统一的占有者,系统算法于是在这里获得自身意义上的“第一形态”,即产业资本。前文业已交代:将上述三种要素相互之间的运动关系——建立为产业资本系统的内部结构联系,乃是使劳动力成为资本生产条件的系统设施手段。这种讲法换一角度说,即产品的社会新陈代谢或产品身躯学(产品循环)应作为“劳动力成为商品”这一运动规定的系统起点。[14]系统算法不是别的什么规定,乃是将雇佣劳动整体建立为“从属于资本的社会劳动”。其在马克思的语义中,实际上是在规定性上将“产业资本”设立为生产资本和社会资本之间的系统关系中介。

六、社会总资本的代谢循环

(价值形式统治场II):系统占有形式的失序

为澄清“总资本”这个危机秩序事实,我们需要将“资本循环”引入体系危机的考察对象域,予以重新定义。“总资本”实则也是“资本循环”:社会资本的新陈代谢秩序及全体资本的循环运动(秩序)总和。制序亦为失序;资本神兽犹如在夜晚引弓的将军,此弓于暗处射出,迸发为“系统之弓”,引发系统占有形式的失序(循环梗阻和代谢断裂)。如果说个别资本循坏及周转运动的结构场仅仅造成物质新陈代谢与社会新陈代谢契合关系的撕裂,那么进一步,社会总资本再生产和流通(即总循环)将是一“系统场”,其制造的是物质劳动循环与异化劳动循环的系统对峙。换言之,“撕裂的结构”是两级(代谢失序I、代谢失序II):新陈代谢共生关系的破裂(第一级“循环功能紊乱”即代谢失序I)——劳动工艺学循环关系的系统瓦解(第二级“系统功能紊乱”即代谢失序II)。这在资本工艺学的演化秩序中表现为:人的要素和物的要素的“如何工艺结合”为资本系统所统筹——从劳动过程肉身元素到劳动工艺学本身的被吞噬。“由此可以看出,《资本论》第五章第一节关于‘劳动过程’的分析,并不是一种基于抽象的‘劳动’概念而进行的一般性分析,而是在形式分析视野下对于使得‘劳动力’概念的形式规定必然成立的历史性前提展开的讨论。其基本结论是,劳动之所以在资本主义时代具有普遍性,并非仅仅由于工人是‘自由’而‘一无所有’的,还在于资本与劳动已事实上先行形成了一种控制和被控制的社会结构,在这种社会结构中,无论是人的要素还是物的要素,都被资本家在整体上控制和掌握,劳动者除了出卖自己的劳动力之外别无选择。”[15]

劳动进行自我生产消费的体制一旦转化为资本对于劳动力的生产消费,资本危机便成为理解资本再生产的内在通路。于是循着马克思的思路,就《资本论》理论部分的各卷主题而言:接续资本积累分析的应当是资本危机,而接续资本危机分析的则是阶级分赃。依照这种理解,资本结构只能为“历史普遍性范畴(道路)→系统普遍性的各种范畴(场路)→阶级分赃失序的各种社会形式范畴(镜路)”运动秩序所锁定。这便是“资本一般”理论书写之路。为此,资本一般在形式上的“消失”恰恰是为了它在形式上的“体系性的存在”。按照矛盾读法,它的出发点是“劳动一般”;即在生产条件分析这里,实质要素与形式要素是天然统一的。[16] 在设计上,“资本一般”说到底是思想的结构谱系。资本原理在第一卷落实为资本一般的矛盾原理,为“唯物史观的主体原理”所构型。在整体上,第一卷的矛盾原理为第二卷的“系统原理”所接续;如上所论,它的理论目标是书写“系统占有(实质占有规定)”的运动机理,从中锁住生产危机的结构机理——资本再生产的系统成因及溃败根据。[17] 因而,这实际上是“唯物史观的结构原理”。到了第三卷,矛盾原理和系统原理在分析上为“阶级分赃的事原理”所置换:危机机理羽化为“社会资本的镜像运动”,伴随着这一过程,由系统占有形式支配的剩余价值系统实现(矛盾规定)逐渐羽化为由形式占有规定(即“社会占有”)支配的阶级分赃形式的经济实现(矛盾规定)。市场实现运动最终成为再生产危机的总落幕。直接的资本专制为间接的系统强制和社会强制所取代,这种变化使得生产的社会无政府状态活动加剧,并且普遍化。无处不在的资本竞争活动将危机从系统深抛而出,危机成为“被表征的活动”,直至是“表现出来的经济镜像”。这导致危机无法通过自身路径来寻找自己的体系性存在。对危机的认识高度依赖于“市场镜像的破除”。于是有了对“形式分析”与“阶级分析”统一的再生产实践进行理论诊断的必要性:阶级必定扎根于普遍性范畴中,又注定为反映“历史普遍性”和“系统普遍性”矛盾秩序的原理规定所吸入。由此,“抽象劳动不是工人阶级自身‘自觉’的一种属性,而是‘社会形式的规定性’。无论是社会的结构性分析还是形式的规定性分析,就工人阶级的阶级内涵而言,可以将其定位在‘抽象劳动’以及在‘抽象劳动及其交换价值’基础上的价值理论。进而言之,不论是工人阶级还是资产阶级,都不是以各自的内在规定为规定性,而是以社会的规定为规定性。”[18]

可见,对社会总资本决不能满足于知识读法,而必须对其执行矛盾读法。一般而言,“知识社会学不仅否认社会的客观结构,也否认客观真理的观念及认识。对这种社会学来说,如同对那种以帕累托为奠基人的实证主义经济学来说一样,社会只不过是个体反应模式的平均均值。”[19]与之相反,“在资本的结构性危机的条件下,它的破坏性因素强烈地表现出来,并以某种无论对这种惟一的社会再生产体系本身、还是对整个人类都预示着自我破坏的形式,激活了总体失控的幽灵。”[20]社会资本和社会总资本同样都是质和量的矛盾统一,但唯有社会总资本才是自身质和量规定的直接的社会矛盾体,并且,它自身最能从结构上体现这个矛盾性质。社会资本是大小资本的有机结合和结构统一,与之不同,以单个资本的循环和周转为背景支援的社会总资本的流通职能则在于深入询问大资本和小资本的“如何矛盾”。以量捕捉质,以量绞杀自身质;为了实现上述理论质询目标,马克思坚持由社会总资本的自身命题(以合成的量追逐合成的质)出发,以社会考察方式戳穿“资本共同体”之阶级统治实质,阐明“冒充的虚幻的共同体”(资本俱乐部)的真实系统性质。显然,这就是社会总资本的自我矛盾规定。[21]

七、“共同体之死”及未尽研究事宜

在《〈政治经济学批判〉导言》中,价值范畴是“影射的谜”,以至于马克思的《政治经济学批判大纲》从表面上看是“?导言+货币章+资本章”的篇章结构。其实不然。在行将结束《大纲》的写作时,马克思强调:“I.价值……这一篇应补充进去。”[22]很明显,“这是马克思对自己的经济学著作的第一章的最初称呼,在这一草稿完成后不久又取名为《商品》。”[23]从“价值”向“资本”过渡,便于将“货币章”转化为《价值形式》,而以“商品”为起点规定,则有利于矛盾体系学的整体梳理。其引申出劳动矛盾和系统代谢矛盾合流的总资本范畴。然则作为《资本论》第二卷出版140周年之际的理论审思,“社会总资本”在危机议题上具有极其独特意义。正是这一范畴总说了产业资本的全部发展规律:在理论支架上由危机史观转入经济史观,并且把后者视为前者的历史结束形态。这导致总资本范畴乃是对于体系性的主体矛盾和体系性的客体矛盾的“理论书写”:所谓资本危机之基,在规定性上指向于此。从而,“总资本”乃是《资本论》的特定用语。从《资本论》实际呈现的内容看,这一用语和资本一般历史理论的“逻辑学”有关。资本一般是总资本的结构秩序组织者。这逼迫马克思将资本一般和各种形态的总资本在语义上联用,乃至同样把资本一般视为“产业总资本”或“社会总资本”。资本一般作为独立用语,单单是指资本的“主体范畴”;总资本范畴在这一层面的意义通常是指“结构秩序”(总关系或系统本身),而和总量无涉。于是有以下讲法:在规定性上,“许多资本”从属于“资本一般”;在理论逻辑上,“‘资本一般’可以是撇开了各单个资本特殊性质的个别资本形态,也可以是‘总和’意义上的总体上的资本形态。”换言之,“许多资本的各种具体形态,是‘资本一般’的内在规定性的展开。”在性质上,则是资本一般的秩序本身而非其他方面,应被确认为“资本内在矛盾得以进一步展开的资本的‘萌芽’形态,是理解诸多资本运行及其行为规律的逻辑起点。”[24]

“共同体之死”意味着系统的失去过程。这样看来,“抽象劳动”同样是经济的社会形态的特定用语。循环失序是代谢失序的“运动载体”。《大纲》缺失对“价值章”实在内容的分析,导致循环与代谢的失序行为无法基于内容与形式统一的意义予以整合。循环失序限于形式,反而将“代谢失序”予以遮蔽。加速主义是资本主义生产方式的必然趋势与内在特征,一句话,资本是“失心兽”,它将神兽吞食与算法危机相互绑缚,失足狂奔,不断加剧瓦解束缚自身的二重性矛盾条件,最终引发系统性危机!在此意义项下,系统统治场的原理在于指示“系统失败”的运动路径和关系链条:系统占有者(产业资本)——系统占有关系(产业资本的制序)——系统有机构成(由“制序”转向“失序”)——系统占有形式(产业资本的失序)。为此,资本不断制造“活劳动”和“过去劳动”的对立。在形式上,过去劳动是“正在消逝的东西”,它们作为物化劳动消失在价值实体中。而其实,过去劳动的实质内容——作为一种客观关系——在资本主义社会中始终是“活着的在场规定”,它们从来没有消逝!所谓资本的道路膨胀性——确切的概念是资本关系的历史生长及其成长秩序的道路累积性,它的内核和意义指向显然是“劳动”和“资本”在成长序列上的两极对立的运动关系!过去劳动是系统的可见物。而正是在系统中,“活劳动”和“过去劳动”才真正形成对立关系。在资本关系拟制的生产控制系统中,活劳动作为“人的系统要素”,过去劳动作为“物的系统要素”,它们从彼此直接联系着的劳动过程形式要素之间的对立关系上升为以资本为中介的新陈代谢过程实质要素之间的对立关系,最终将“形式上的对立”系统并入“实质内容的关系对立”。从某种意义上讲,系统要素的第I部类是“过去劳动的系统化身”(它的雏形是商品矛盾两因素的一极即“使用价值矛盾的劳动对象性”),系统要素的第II部类则是“活劳动的系统化身”(它的雏形是商品矛盾两因素的另一极即“价值矛盾的劳动对象性”)。这种系统化的两极对立运动关系恰恰是“活劳动”和“过去劳动”对立在历史结构上的真实写照。在资本主义社会中,活劳动的再生产是在系统占有者的支配下得以完成,它所遭遇的矛盾是“价值矛盾”;换言之,再生产价值矛盾的突出特征是将工人必要劳动的生产资料作为一个独立的运动要素予以“部类化”,这样就直接在系统要素内部造成人与物的结构对立,据此澄清资本作为“异化者”的系统属性。使用价值矛盾是价值矛盾(价值必要性矛盾和价值增殖性矛盾)的系统延伸。只有根本解决了生活资料再生产的矛盾的一极,生产资料再生产的矛盾的另一极才能够在规定性上被有效引出。事实上,第I部类在历史上正是作为第II部类的“对立运动”而发展为现实关系。矛盾两因素向“矛盾两部类”的转化本身以历史矛盾的运动展开为条件,这样有了《资本论》真正的结构逻辑。所谓:“资本关系以劳动者和劳动实现条件的所有权之间的分离为前提。资本主义生产一旦站稳脚跟,它就不仅保持这种分离,而且以不断扩大的规模再生产这种分离。因此,创造资本关系的过程,只能是劳动者和他的劳动条件的所有权分离的过程,这个过程一方面使社会的生活资料和生产资料转化为资本,另一方面使直接生产者转化为雇佣工人。”[25]

在思维学上,矛盾一般总是针对矛盾运动的全体。鉴于此,“使用价值矛盾”(工艺学矛盾)只能理解为再生产的含义;在对资本矛盾的从属性上,其只能理解为资本的迂回生产,乃至需要解读成劳动目的性和创造性在物化结构中“系统质”的失去过程。[26]这是“结构即危机”命题的普遍肉身条件。在这里,一切生产要素的使用价值均被化成“物的使用价值”,均成为物化劳动的“社会使用价值”,沦为“结构即危机”命题的普遍肉身条件。这就造成了劳动本体论的“理论失效”。“这就是马克思对资本的政治经济学进行实践批判的真实意义,这一批判涉及超越资本以及现今它在四处占统治地位的、表面上永恒的第二序列中介的网络。”[27]可见,唯有将劳工阶级重建为“革命幽灵的主体兽”,重建结构有序的新陈代谢循环,“劳动解放”才有现实可能性,杜绝资本兽的吞天噬地,重建生产劳动的共同体。[28]与此同时,只有将资本兽视为越箍越紧——直至把自身筋骨、经脉勒断的“神兽吞食”,才能从中清理出“一种失序结构”引向“另一种失序结构”的算法危机范畴。并且也只有这样,才能将劳动主体性问题真实客观地融入对资本结构的考察,继而全面分析价值形式的发生和发展,从中锁住价值形式统治场“建构之路”“危机之路”“覆灭之路”。

【注释】

[1] 杨健生:《经济危机理论的演变》,北京:中国经济出版社,2008年,第12页。

[2] 在出场上,资本工艺学应确认为物质生产的“特殊的历史发展形态”,而非工艺学本身固有的维度。

[3] 参见《〈政治经济学批判〉导言》第二节的论述内容。

[4] 《马克思恩格斯文集》(第5卷),北京:人民出版社,2009年,第653页。

[5] 《马克思恩格斯选集》(第2卷),北京:人民出版社,1995年,第4页。

[6] 《马克思恩格斯选集》(第2卷),北京:人民出版社,1995年,第17页。

[7] 经济危机仅仅执行危机概念类集的“经济之读”,不区分范畴和概念。危机的范畴学存乎于资本危机。故此,立足经济的社会形态通史,应将资本一般、危机一般的统一设定为产业资本的“危机证成之路”:由主体危机之道路证候至算法危机之系统证成。

[8] [德]罗莎·卢森堡、[苏]尼·布哈林:《帝国主义与资本积累》,柴金如译,哈尔滨:黑龙江人民出版社,1982年,第72页。

[9] [英]博托莫尔:《现代资本主义理论——对马克思、韦伯、熊彼特、哈耶克的比较研究》,顾海良、张雷声译,北京:北京经济学院出版社,1989年,第13页。

[10] 剩余价值的成蛹分析(第一卷)→剩余价值的蛹变分析(第二卷)→剩余价值的化蝶分析(第三卷):第二卷属于蛹变环节。在马克思看来,这一运动环节:资本必须生活在起保护作用的“茧”即封闭系统中,资本循环这一术语于是脱颖而出。

[11]许光伟:《论劳动矛盾与资本矛盾——兼析〈资本论〉周易学之谜》,《武汉科技大学学报(社会科学版)》2025年第2期。

[12]此行程换一角度看,即是通常所说的“剩余价值的系统实现”。

[13]吴猛:《论马克思在〈资本论〉中关于“劳动过程”的分析》,《马克思主义理论学科研究》2024年第11期。

[14]很明显,马克思的考察在理论上是以资本的产品身躯学之“系统存在”为既定前提的。

[15]吴猛:《论马克思在〈资本论〉中关于“劳动过程”的分析》,《马克思主义理论学科研究》2024年第11期。

[16]据此可推断,“抽象劳动是商品生产方式的阶级元,劳动的抽象性是商品生产关系的阶级根,绝非普世永恒,亦并非天生具有。”[参见许光伟:《〈资本论〉第一卷唯物史观原理解析——马克思逝世140周年之际历史发生学基本理论探究》,《政治经济学研究》2023年第4期。]

[17]所谓:“资本制度的构成与第二序列中介的出现是同一的。诚然,资本只不过是动态的、囊括一切的占统治地位的再生产中介的方式和手段,是对一套历史上特殊的结构以及制度上具体化和有保障的社会实践的表述。它是一种显然可以确认的中介体系。这套体系以其恰当的发展形式使一切社会再生产功能……严格从属于资本扩张的绝对需要,即其自身不断扩张以及将再生产作为社会新陈代谢中介的体系来扩张的需要。”[参见梅扎罗斯:《超越资本——关于一种过渡理论》,郑一明等译,北京:中国人民大学出版社,2003年,第168页。]

[18]林青:《〈资本论〉的“形式分析”与马克思“政治哲学”》,《厦门大学学报(哲学社会科学版)》2020年第2期。

[19] [德]阿多诺:《否定的辩证法》,张峰译,上海:上海人民出版社,2020年,第169页。

[20] [英]梅扎罗斯:《超越资本——关于一种过渡理论》,郑一明等译,北京:中国人民大学出版社,2003年,第71页。

[21]不仅资本的生产条件,资本自身也是二元对立的矛盾系统。有人强调资本的简单再生产是理论抽象,作为纯粹的思维学规定,那是在直接否认社会总资本的存在。实际上,社会总资本既是一种现实的经济存在,也同样是系统的社会存在。二者同样是不可否认的。也有人拿简单再生产模型的逻辑优美性说事,声称简单再生产形式绝不会导致经济危机。这是把社会总资本的基本性质完美化了,忽略资本循环至资本简单再生产的运动迴环的实质是价值形式统治场的秩序建成。罗马的奴隶是由锁链,雇佣工人则是由看不见的线系在“自己的所有者”(可变资本)手里。别忘了,简单再生产模型说的就是这个事实。危机与否不由个别的资本家决定,而由全体规定的资本家阶级的性质状况决定。它既是资本恶(生产危机)的结构规定,也是工资恶(主体危机)的结构规定,从而只能够是这一统治事实:“资本在它认为必要的时候,就通过强制性法律来实现它对自由工人的所有权。”参见《马克思恩格斯文集》(第5卷),北京:人民出版社,2009年,第662页。

[22]《马克思恩格斯全集》(第46卷下),北京:人民出版社,1980年,第411页。

[23]《马克思恩格斯全集》(第46卷下),北京:人民出版社,1980年,第563页。

[24] 顾海良:《马克思“资本一般”和“许多资本”理论与中国资本问题研究》,《马克思主义理论学科研究》2022年第8期。

[25]《马克思恩格斯文集》(第5卷),北京:人民出版社,2009年,第821-822页。

[26]故此有资本劳动力治理的生命政治意涵:“这就是,揭示资本对劳动力的治理,不能只关注资本生产过程中生命权力对于劳动者的‘身体’治理,还需要关注资本积累过程中生命权力对劳动力群体的‘人口’治理。”[参见高广旭:《重思劳动力治理的生命政治意涵——基于〈资本论〉“资本主义积累的一般规律”章的考察》,《南京师大学报(社会科学版)》2025年第2期。]从中直面“由分工所形塑的精神治理术”,进而清醒地认识到:“资本与分工的媾和使得劳动彻底地从属于资本,资本通过分工的精神政治而牢牢地钳制住了工人群体。”[参见付文军:《〈资本论〉与分工的精神政治》,《南京师大学报(社会科学版)》2025年第2期。]

[27] [英]梅扎罗斯:《超越资本——关于一种过渡理论》,郑一明等译,北京:中国人民大学出版社,2003年,第181页。

[28] 资本兽是代谢危机的革命意象。从唯物史观范畴学的工作内涵看,唯有坚持意象一体,才能确保历史和逻辑的相一致、相统一。于是,代谢危机应当视为资本危机的别称,它是对诸种危机概念类集的意象统一。例如,从主体危机路线看,代谢危机是“林暗草惊风”的意象;从经济危机看,代谢危机是“平明寻白羽”;从资本危机(资本再生产危机)看,代谢危机是“将军夜引弓”;从算法危机看,代谢危机是“没在石棱中”。这些危机意象高度突出了产业资本的危机证成之路。

「 支持乌有之乡!」

您的打赏将用于网站日常运行与维护。

帮助我们办好网站,宣传红色文化!

欢迎扫描下方二维码,订阅乌有之乡网刊微信公众号